包丁の刃を顕微鏡で見る

最終更新日: 作者:月寅次郎

包丁の刃を顕微鏡で見る

包丁の刃を小型の顕微鏡で拡大撮影してみました撮影対象は、レストア中の梅治の牛刀です

元々の状態が悪く、腐食が酷かった包丁です

錆はすべて研磨して落としましたが、ピンホール状に空いた腐食孔が残っています

今回は小刃だけでなく、腐食孔の状態も合わせて確認してみましょう

上の画像が梅治の包丁(牛刀)になります(修理中)

包丁の下に見えている砥石が、キングデラックスの#800番です

今回は、この砥石のみで刃付けした状態を撮影しました

中砥石 顕微鏡画像

キングデラックス #800番

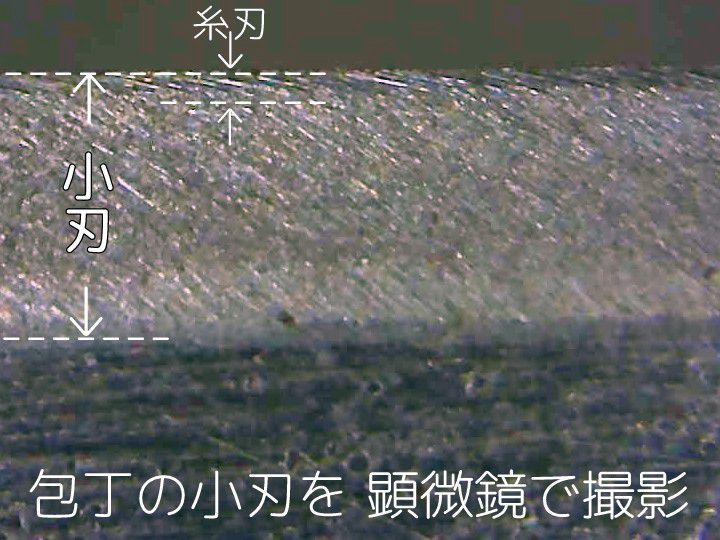

顕微鏡の画像です(小刃の様子)

画像上の方が刃のエッジ、中央やや上に見える白い帯状の部分が「小刃」です

下側の黒色が強く、孔が開いているのがブレードの表面になります

よく見ると2段刃になっていることがわかります(そういう刃付けにしています)

メインの刃は、30度くらいの角度になるように小刃付けを行い(砥石に対しては15度)

刃持ちするように、エッジに糸刃を付けています

画像では、刃のエッジ付近の色がより黒い箇所が糸刃です

肉眼では全く判りませんので、きちんと糸刃が形成されているのか確認しようがなかったのですが、今回の顕微鏡撮影で、きちんと糸刃の状態が確認できました

糸刃の部分は、砥石の目の角度が異なっていることが判りますが、これも自分が実際に作業した通りです(砥石の上を横滑りさせるようにして糸刃を付けています)

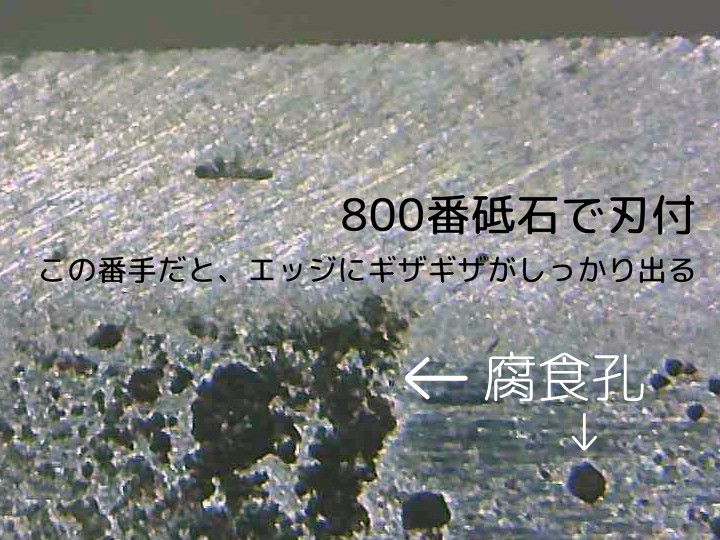

こちらの画像では、2段刃の状態はあまり写っていませんが、刃のエッジに付いたギザギザがよく判ります

800番~1000番あたりの中砥で刃付けを行うと、このように刃のエッジにギザギザが残った状態になるのですが、このミクロの凹凸は、トマトや鶏肉の皮など、刃が滑りやすい食材に対して非常に有効に働きます(実用的です)

画像下に見えているクレーターのような黒い孔は、錆によって生じた腐食孔です

よく見ると、小刃の中ほどにも取り切れていない腐食孔がありますね

この包丁は、このように腐食孔が残っていることもあり、紙を切った時に繊維が引っかかるため、抵抗が大きく、ザーッと大きい音を立てます

ですので、紙で試し切りを行うと、結構切れ味が悪いような感触があるのですが、実際に食材を切ってみると、実に切れ味が良いです

紙で試し切りを行う場合は、とにかく番手さえ上げてしまえば、よく切れるように錯覚しがちです(確かに紙を切る場合には番手を上げるのが有効ですが、食材の場合はそうとは言い切れませんので要注意です)

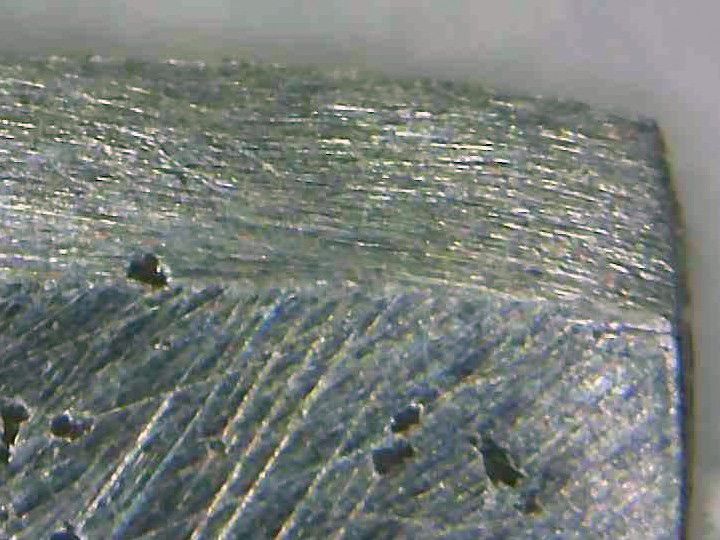

刃の先端の部分です

上の2つの画像と、おおよそ同じ幅で小刃が付いています

小刃の幅も一定に整っており、まずまずの刃付けができたのではないかと考えています

細かいことを言うと、6:4程度の片刃になるように仕上げているため、左右で角度を変えて研いでいます。そのため表面と裏面では、小刃の幅に違いがあります

後日談:今では、「5:5のごく普通の両刃」となるように研いでいます。片刃の和包丁の数が増えたので、洋包丁までわざわざ片刃っぽく仕上げて、薄スライス時の切れ味を優先するよりも、二つ割り時に真っ直ぐ刃が入って欲しいと思うからです

上の2枚の画像とは、砥石の目の角度が異なりますが、これは、わたしの研ぎの癖(技法?)みたいなもので、手首をしゃくるように動かして角度を合わせているためです

刃の先端から1/3ぐらいまでのカーブした部分を、まとめて一気に(一定幅で)研ぐために、手首を意図的に動かして研いでいるのですが、そのようにして研ぐと、刃の先端部分の研ぎ目が真横に近くなります

そのうち、手首を返して研ぐ様子を動画で上げたいと考えていますが、「これはダメな研ぎ方」とか言う人もいるかもしれません(わたしはこうやって研いでいるというだけで、決しておすすめの研ぎ方とは申しません。難易度が高いとは言いませんが、決して簡単でもありません)

追記:動画をアップしました。このページをスクロールすると下方に出てきます

今回、顕微鏡で撮影した包丁の刃です

刃のカーブしている部分は、刃付けの熟練度に差が出やすい部分です

小刃を一定の幅で、カクカクさせずに滑らかに付けることができれば、初心者の域を脱していると言えると思います

小刃の幅が一定していない刃付の例と比べてみると、よく判ると思います(リンク先で表示しています。かなり極端な例です)

ちなみに、包丁研ぎに慣れていない場合、刃先付近の小刃の幅が広がりやすいものです

今回は800番砥石で付けた刃を撮影してみましたが、他に2000、3000、6000、12000番と、さまざまな番手の砥石がありますので、また包丁を研ぐ機会に合わせて、徐々に撮影を進め、掲載してみたいと思います

わたしが持っている砥石の一覧ページ はこちらです

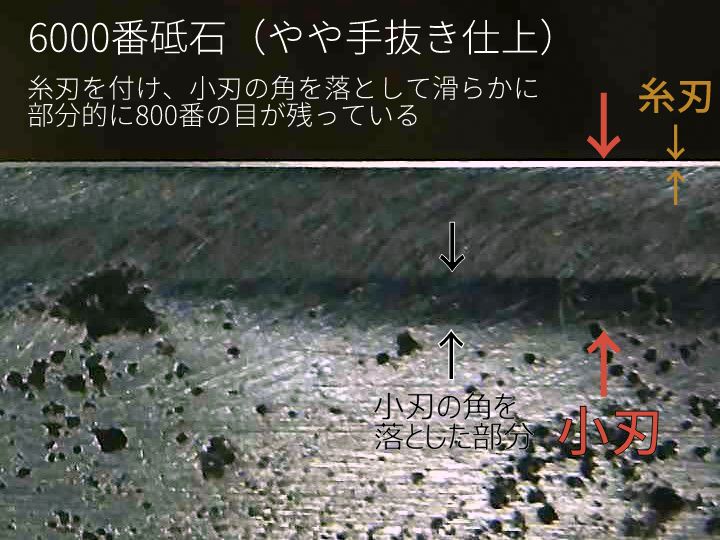

追記:この下に6000番の画像を追加しました(やや手抜きの仕上げですが、手を抜くとどうなるかが良く分かり、逆に面白いです)

仕上砥石 顕微鏡画像

キング S-1 6000番

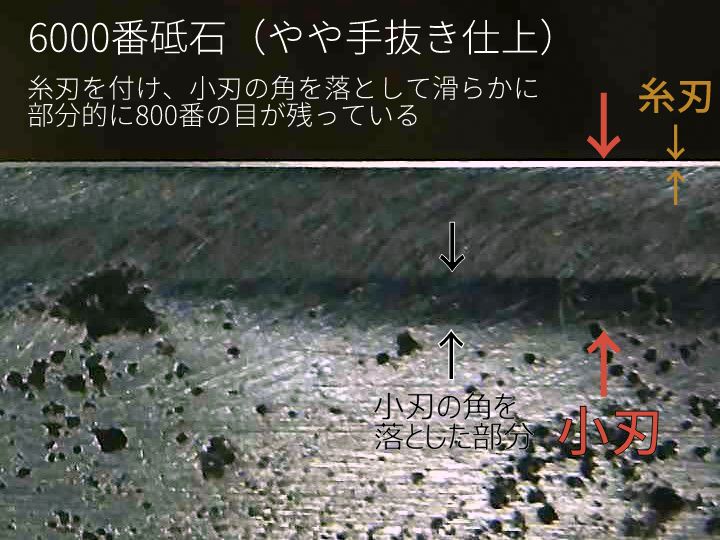

こちらは、キングS-1 6000番砥石で仕上げた小刃の顕微鏡画像です

(キングデラックス 800番 → キングS-1 6000番)

白く光っている部分が「糸刃」です

800番砥石のみで仕上げた時と比べると、エッジ先端に凹凸が無く、滑らかな刃に仕上がっていることが判ります

赤矢印で囲まれた部分が「小刃」です。もう少し入念に仕上げれば、全体を鏡面近くまで持っていけたはずですが、この時は手を抜いて仕上げたため、800番の研ぎ目がいくらか残っています

黒矢印で囲まれた箇所は、小刃の角を落とした部分です。研ぐ際にほんの少し角度を寝かせ、小刃の角を滑らかに仕上げています(この部分は800番の目が消えていることが判ります)

極細ですが、ビシッとした糸刃が付いていますね

(この工程は、ほとんど力を加えず、弱い力で砥石の上を滑らせています)

こうやって顕微鏡で見てみると、肉眼ではわからない「発見」があり、なかなか楽しいです

● キング S-1砥石のレビューはこちら

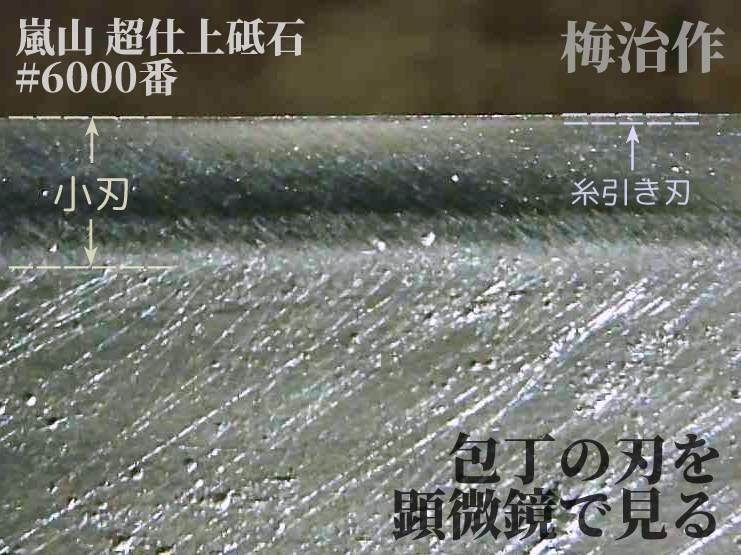

嵐山 超仕上砥石 6000番

嵐山超仕上砥石で、梅治作牛刀を刃付けしてみました

刃角は標準的な感じに仕上げ、最終仕上げとして糸引き刃を付けています

仕上砥石らしい、滑らかでザラザラ感の少ない、きれいな小刃が付いています

ちなみにわたしの研ぎ方ですが、下の動画で見ることができます

動画で使っているのは中砥石ですので、やや強めに力を入れています(キングデラックス 800番を使用)

嵐山のような仕上砥石を使う場合は、これよりも優しい力加減で研いでいます

糸引き刃の付け方については、動画と同じ要領で仕上げています

● 嵐山 #6000番砥石のレビューはこちら

字幕で補足解説を入れています。日本語字幕をONにしてご覧ください

でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません

0:00 - 使用する砥石、砥石台

0:20 - 浸水・吸水

1:20 - 砥石台セット

1:47 - 刃の状態を確認

2:20 - 包丁研ぎ開始

4:10 - カエリが出たので、反対面

6:30 - 最終仕上げ(糸引き刃・マイクロベベル)

8:06 - 試し切り(切れ味テスト)

研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

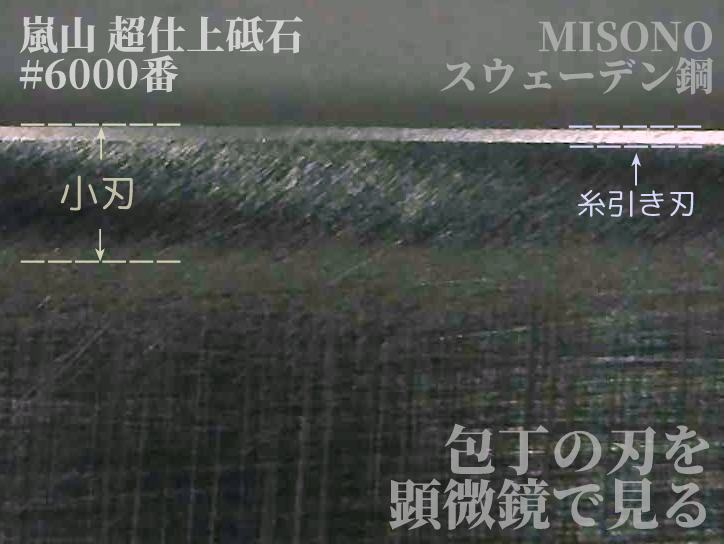

こちらも同様に嵐山超仕上砥石を使い、カスタムを施した ミソノのスウェーデン鋼牛刀を刃付けしたものです

先程の梅治作牛刀と比べると、やや寝かせ気味の角度で研いでいます

糸引き刃は同じ力加減で付けていますが、刃角を鋭角に仕上げている分だけ圧力が強くかかったようで、糸刃の幅が太くなっていることが判ります

わずかな違いではありますが、こちらの方の鋼材硬度が柔らかめだというのもあるかもしれません

中砥石で仕上げた時と比べて、刃筋にミクロの凹凸がない分だけ、噛み付くような食材への食い込みはありませんが、滑らかな切れ味が出ます

紙を切ると「ザザザァー」という音ではなく、「シィー」という滑らかな感触が得られます

合わせて読みたい、関連ページ

● 包丁の切れ味 - 砥石の番手を上げれば切れ味は良くなるのか?

和の刃物の鍛接部を顕微鏡で見る

上の画像は、古い鉋(カンナ)の刃をキングS-1砥石で仕上げたものです ※1

左利き用の切り出し小刀に見えるかもしれませんが、実は比不倉鉋(ヒフクラカンナ)という溝加工用のカンナ刃です

このカンナ刃は、鍛接の際が美しい仕上がりを見せており、ハガネと軟鉄の境目に一本の筋がくっきりと見えています

この「筋」がどうなっているのか、顕微鏡で観察してみました下の画像をご覧ください

※1 厳密に言うと、キング PB-04砥石の仕上げ面を使っています。中身はキングS-1,S-2,S-3と同じです

裸眼では白い一筋の線にしか見えませんでしたが、こうして拡大して見てみると、確かに鍛接の跡であることがわかります

ハガネと軟鉄を接合した境目です

部分的に一体化しているところもありますが、ミクロの眼で見ると、微細な隙間が生じていることが判ります

この隙間が微細であるうちは、美しい白い筋となって現れますが、一定の大きさを超えてしまうと「鍛接不良(アイケ)」となり、酷い場合には不良品として扱われます

興味深いのは、この「筋」の少し上の部分は、軟鉄であるにも関わらず、ハガネと同じような鏡面に近い仕上がりになっていることです

ひとつ上の「通常のカメラ画像」で確認できます

これは、軟鉄の直下にハガネの層があるため、実質的な硬度が高くなり、砥石の研磨粒子が深めに食い込みにくくなって、結果的に表面平滑度が上がったためと推測されます

鍛接は、温度を高く設定すると接合が容易になるのですが、上げすぎると鋼材内の炭素が抜ける「脱炭」に繋がります

だからといって温度を下げすぎると、接合不良(アイケ)が生じます

そういう意味では、接合不良が出ない程度のギリギリの低い温度で鍛接を行ない、なおかつアイケによる不良発生を低く抑えるのが、鍛冶屋の腕の見せどころとなります

上の画像の比不倉鉋の刃も、おそらくぎりぎりまで攻めた低い温度で鍛接したものだと思われます

とはいえ、筋が出ているからよく切れるとか、筋が無いからよろしくないとか、そういった短絡的な判断は早計です

鍛接は温度だけで決まるものではなく、鍛接剤(硼砂)など、さまざまな要素が組み合わさってなされるものですし、研ぎ方によっては筋が目立たない場合もあり得ます

ちなみに、我が家にある水野鍛錬所の包丁は、薄刃も柳刃もあまり筋は出ていませんが、すこぶる良く切れます

有次と武峰は、目視ではほとんど筋が確認できませんが、これもよく切れます

使用した顕微鏡 DEPSTECH WF036

DEPSTECH

WF036 顕微鏡

スマホ/PC対応

2K解像度 WiFi

今回使用した小型顕微鏡です(左の画像の商品がそれ)WF036 顕微鏡

スマホ/PC対応

2K解像度 WiFi

USB接続とWifi接続が可能で、パソコンやスマホ(iOS/Android)で画像を見ることができ、そのまま撮影が可能です

今回の画像は、顕微鏡とiPhoneをWiFiで接続・撮影を行い、iPhoneのアルバムに保存された画像を使用しています

組立前の状態です

組み立てるとこのようになります

LEDの光量を自在に変化させることができるので、包丁のような光を反射する素材でも、露出過多にならずに撮影可能です(これができないと、包丁の角度によっては画像が真っ白になって、「白飛び」になることがあります)

このモデルは解像度が2Kのため、普及タイプの1Kの製品よりも、より鮮明な映像が楽しめます

この画像では、ライトの色味が青っぽく写っていますが、これはカメラのホワイトバランスが、暖色系の部屋の灯りに合ってしまったため、相対的に青みがかって写っているものです

今回入手したWifi機能付きモデルは、スマホで映像を確認することができ、その画像をそのまま撮影でき、とても使いやすいです

今後は、他の番手の砥石で付けた刃の状態も、撮影・掲載してみたいと考えています

レイメイ藤井製 ハンディZOOM顕微鏡での撮影画像

レイメイ藤井

ハンディZOOM

上の画像は、レイメイ藤井製の小型顕微鏡ですハンディZOOM

ホービーユースの拡大鏡であり、左の商品になります

これは以前から持っていたもので、肉眼では判らない微細な刃こぼれの確認などに使っていましたが、カメラをホールドする機能が無いため、撮影がいくぶん難しく感じる時もありました

こちらの「ハンディZOOM」で拡大・撮影した画像もいくつか残っていますので掲げてみましょう

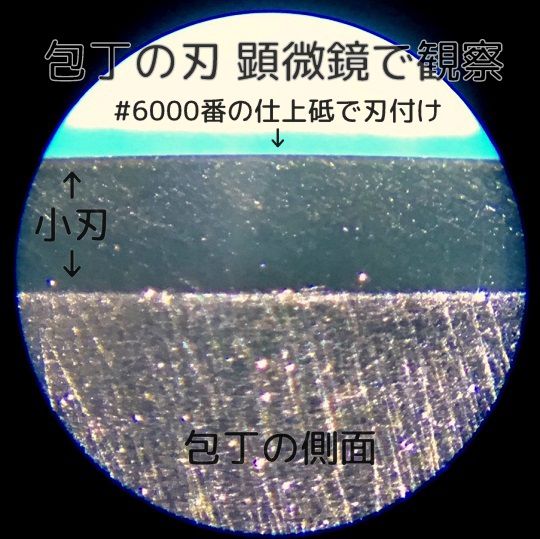

下半分のギザギザが付いている部分が「刃の側面」、中央の黒い帯状の部分が「小刃」になります

最終的に6000番の砥石で仕上げたため、小刃がほぼ鏡面に近い状態に仕上がっており、刃筋にもギザギザが見られません

また、小刃の表面も、砥石の目が僅かに残っている程度です

この時は糸刃は付けずに、ごく普通に小刃付けをしています

小刃がきれいに平面になっており、なおかつ際の部分にエッジが立っていますので、研ぐ際に角度がぶれず、きちんと刃付けできていることが判ります

(刃筋がわずかにカーブして見えるのは、レンズによる歪みだと思われます)

背景が、白と青のツートンカラーになっていますが、これは、そういう柄の防水シートの上で撮影したためです(下の画像に写っているシートです)

この時実際に使用した砥石ですが…

- キングデラックス#800番で刃付を行い、

- シャプトン刃の黒幕2000番(グリーン)で研ぎ目を整え、

-

砥石の王様PB-04の超仕上げ面(キングS-1 #6000番と同じもの)で、仕上げ砥ぎを行いました

刃の状態を普通に撮影すると、上の画像のようになります

小刃の部分が、ほぼ鏡面に近い状態に研ぎ上がっているのが判ります

包丁の側面は、サンドペーパーを使って簡易的なヘアライン仕上げにしています(元々は錆が酷い状態でした)

この包丁は、1990年頃に販売されていた「関孫六 鋼牛」で、ハンドルのレストア中に撮影したものです(この頃は、まだ自作積層ハンドルの状態でした。現在では、自作木製ハンドルになっています

砥石で研ぐ(顕微鏡解析)- 目次

- 荒砥石で研ぐ - 顕微鏡解析1

- 中砥石で研ぐ - 顕微鏡解析2

- 中仕上砥石で研ぐ - 顕微鏡解析3

- 仕上砥石で研ぐ - 顕微鏡解析4 ←前のページ

- 包丁の刃を顕微鏡で見る - 洋包丁編 (現在のページ)

おすすめの包丁(外観より切れ味重視でランキング)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

包丁のトップページ に戻る