蚊取りラケットの耐久性を高める改造(修理)

蚊取りラケットは、すぐ壊れる

蚊取りラケットは便利ですが、すぐ壊れます数年使っていると、必ず壊れると言ってよいほどです

「敢えて耐久性を低くすることで、何度も買わせるメーカー側の戦略なのか?」と穿った見方をしたくなるほど、耐久性が低いのです

何度も書い直すのが面倒なので、電源スイッチのパーツを強化して、連続使用にもびくともしない、耐久の高い蚊取りラケットに改造しました

蚊取りラケットのウイークポイントは、低容量の電源スイッチ

壊れる場所はいつも同じで、電源スイッチです

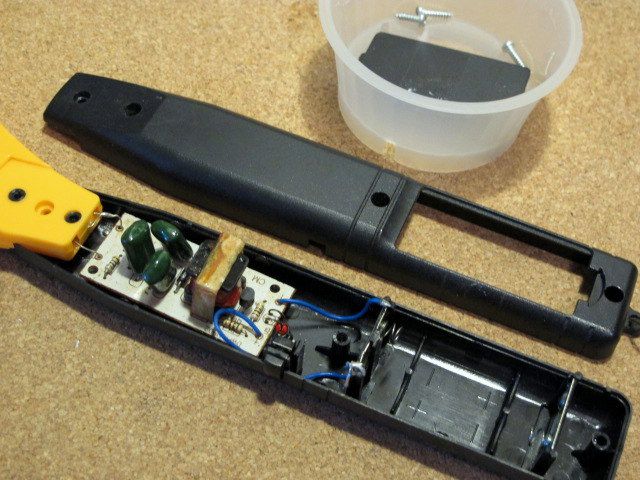

画像中央に写っている、2本の青いリード線が出ている、正方形のパーツがそれです

電源スイッチの容量が低く、焼けてしまうことで導通が悪くなり、最後には導通しなくなって壊れます

この電源スイッチを、容量の高いパーツに変えてしまえば、物理的に叩き壊してぶっ壊さない限り、何十年でも使用可能になります

蚊取りラケットの修理・改造

電源スイッチの選定・入手

ある程度の容量があり、確実に作動し、限られたスペースに取り付けることができれば、どんなスイッチでも構いません

スライドタイプ、プッシュタイプ、トグルタイプなど、様々な電子スイッチがありますが、今回はトグルスイッチを使用しました

なぜ、トグルスイッチにしたかと言うと、手探りの状態でも操作がしやすいからです

蚊が飛んでいるときは、少し目を離しただけで見失うことがあります

手元に視線を落とさずに、手探りでスイッチが入れられるというのは、蚊を見失わないための重要な要素です

さらに言うと、トグルスイッチは設置作業が簡単で、設置後もきれいに仕上がりやすいです

円形の穴を開け、付属のナットで締めるだけでインストールできるので、角型の穴が必要なスイッチに比較して、格段に作業が楽で、きれいに仕上がりやすいのです

選定したパーツですが、信頼性を重視したいので、日本製のパーツを選定しました

ちなみに容量は、3A125VAとなっています。蚊取りラケットは、単三乾電池二本直列駆動ですので、かなり余裕があり、問題なく使用可能です

修理・改造に必用な道具を用意

今回の作業に使用した道具ですドライバー、半田ごて、はんだ、テスター、ニッパー、ケーブルストリッパー、ピンセット、リーマー、丸ヤスリ、・・・などを使用しました

本来ならば、穴あけ用にドリルが必要ではありますが、ドリルを収納場所から出すのが面倒でしたので、今回はハンダゴテの熱で穴あけを行っています

蚊取りラケットの分解

プラスドライバーで4箇所のネジを緩め、蚊取りラケットのグリップを分解します

外したネジを適当に置いておくと、紛失の可能性が高まるので、必ずパーツトレイや小さな容器に入れておきます

また、ネジを外すと同時によく確認し、どのネジがどこに納まるかを確認しながら外していきます(一見同じネジに見えて、実は長さが微妙に異なるなどの場合は特にです)

バラす時には、組み立て時にどのような作業展開になるかを想像し、確認しながらバラしていきます

分解する際に、「分解することしか考えずに作業をする」方も多いのですが、そういう方は後でネジが余ったりしがちです

故障箇所を特定する

まずは、故障箇所の特定ですこれまでの経験からすると、十中八九電源スイッチの不良で間違いないのですが、思い込みで作業してしまうことほど愚かなことはありません。念の為テスターで検査します

テスターを導通モードにして、電源スイッチの電極に当て、スイッチを押下して、押した時に導通しているかどうかを確認します

今回は導通がありませんでしたので、電源スイッチが壊れていることが判明しました

念の為、電池を入れた状態で、電源スイッチの電極をわざと短絡させた状態にします

この状態で電源インジケータが点灯することを確認し、実作動に問題がないことを確認します

このようなテストを行うことで、故障個所が特定でき、確実な修理が期待できます(今回の場合は、電源スイッチのみの交換で、確実に不具合が解消可能ということです)

壊れた電源スイッチを、新品に交換

まずは、テスターを導通モードにして、新しい電源スイッチの作動確認をします

次に、ニッパーを使い、壊れた電源スイッチを取り外します

ケーブルストリッパーで皮膜を剥いて、新しい電源スイッチの足に仮接続します

この状態で電池を入れ、電源スイッチのON/OFFを行い、作動を確認します

正常な作動を確認した後に、はんだ付けを行います

グリップに穴を開け、スイッチをインストール

グリップの部分に穴を開けます

本来ならば、キリやドリルで穴を開けるところですが、ドリルを持ち出すのが面倒だったので、半田ごての熱でグリップに穴を開けました

グリップの厚みが薄いので、半田ごての熱で、簡単に穴が開きます

プラスチックが溶けることで、煙と匂いが発生するのが難点ではありますが、手軽にできるのが良いところです

穴が開いたら、リーマーを使って、ちょうどよい大きさまで穴を広げます

穴のサイズとスイッチの現物と合わせて、確認を行い、決して広げすぎないように、最適なサイズで収めます

重要なのは、小さめに穴を開け、徐々に広げて最適な内径に調整することです

こての熱で穴を開ける場合は、穴の周囲が溶けたプラスチックで盛り上がってしまいます

この盛り上がり分を修正するためには、穴が小さい方が都合が良いのです(穴を広げる際に、盛り上がった部分ごと削り落とせるため)

ちなみに、ドリルで穴あけを行う場合は、このような気遣いは必要ありませんので、ジャストサイズのドリルを使用して、一発で穴開けを済ませて構いません

適正サイズの穴が開いたら、ヤスリでバリを落とし、インストール用の穴開けの完成です

電源スイッチを穴に挿入し、付属のナットを使用してグリップに固定しましょう

グリップを組み立て、作動確認

後はグリップを組み立てて、作動確認です

分解したとおりにネジを締め込み、元通りに組み立てます

電池を入れて、電源スイッチを入れ、正常な作動を確認します

これで、いくら使い込んでも壊れない、高い耐久性を持つ蚊取りラケットの完成です

実は、蚊取りラケットを改造するのは、今回で2本目です

最初の1本目は「自室用」として改造したもので、改造してから10年ぐらいは経過していると思いますが、いまだに問題なく作動しています

今回の2本めは、「居間」に配置して、末永く使っていく予定です

二本とも強化スイッチに換装済みですので、もしかすると、蚊取りラケットを未来永劫買い換えることはないかもしれません