バジルの育て方(費用をかけない家庭菜園、発芽から収穫まで)

バジルは、イタリア料理には欠かせないハーブの一つです。

筆者はピザやパスタを作ることも多く、自宅でバジルを育てて、料理に使っています。

このページでは、家庭でのバジルの育て方を紹介します。

このページで紹介しているのは、なるだけ費用をかけずに、家庭にある、ありあわせの材料で育てる方法です。

発芽工程は、一般的な手法とは少し違い、早く根が出た種だけを選んで植えるという方法をとっています。

この方法ですと確実に発芽させることができますし、芽が出るまでの間、やきもきすることもありません。

(根が出るのは意外に早いので)

営業農家の場合は、種を多めに撒いて、発芽した後にバンバン間引きして選別しますが、この方法は、せっかくの種が、かなり無駄になります。

筆者の方法は、少量の種を、目視で観察しながら、確実に発根・発芽させる方法です。

種のムダは最小限ですので、残った種を適正に保管すれば、また来年に回せます(種代も最小限で済みます)

料理に使えるバジル

こちらは料理に使った例、「パスタ ソレンティーナ(ソレント風)」です。

ピッツァ マルゲリータを、そのままパスタに仕立てたような感じです。

フレッシュな摘みたてバジルを加えることで、香りがぐんと乗って、料理が引き立ちます。

自分で育てたハーブを料理に使うと、美味しさもひとしおです。

ピザに使う場合は、下のリンク先に解説ページがあります。

● 関連ページ:ピッツァ マルゲリータ(手捏ね生地・自家製ハーブ・手作りソース)

用意するもの

- バジルの種

- 園芸用の土

- キッチンペーパー

- 卵パック(プラ製のもの)

- 牛乳パック

卵パックは発芽用のトレイとして使います。

牛乳パックはプランターや鉢の代わりに使っています。

もちろん、専用品の方が使い勝手が良いですので、プランターや植木鉢を購入して使ってもいいですよ。(そちらの方がおすすめです)

種について

種はきちんと「サカタのタネ」、もしくは「タキイ種苗」を使うことをおすすめします。(もしくは同等の品質が保証されているもの)

100均ショップでもバジルの種を販売したりはしていますが、安いものはそれなりの品質です。

(発芽率が違います)

また、発芽作業や苗作りが面倒な場合は、苗を買うのもありですが、意外に高いものです(種から育てた方が安上がりです)

● バジル サカイのタネ (amazon 商品ページ)

● バジル タキイ種苗 (amazon 商品ページ)

土の選択

土は、普通の「培養土」で大丈夫です。鉢植えではなく、畑や庭に直接植えて育てる場合は、土壌中和用の石灰を使用してPHを調整するのがベストです。

ただ、自分が農家ではなく、バジルを販売するわけでもないのであれば、単位面積あたりの収穫量にこだわる必要もありませんので、特に何もしなくても構いません。

厳密には、PH6.5あたりの弱酸性の土が最適ですが、PH値が最適でなかったとしても、わりと旺盛に育ちます。

(PH7.0で中性です。強い酸性土でなければ、問題ありません)

種まきの時期

関東以南の温暖地域では4月中旬以降、東北以北の寒冷地では5月上旬頃が最適です。6月下旬を過ぎてしまうと、収穫時期に発育が充分でないことが考えられます。

できれば6月中旬までには種まきから発芽までを済ませておきたいところです。

ただ、種まきの時期を逸して7月になったとしても、気にせず、撒いてしまって構いません。

決して、発芽しないとか、育たないとか、そういうことはありません。

単に、収穫可能な時期が狭まるだけです。

営業農家であれば収益に直結してしまいますが、家庭菜園であれば気楽にやって良いのです。

どうしてこんなことを書いているかというと、筆者が最初にバジルを育てた年は、実際に7月頃に種を撒いたからです。

その年は、バジルの葉を収穫できる時期が短くなってしまいましたが、それでもピザやパスタに乗せる程度の量は、充分収穫することができました。

種を発芽させる

卵パックにキッチンペーパーを敷き、水をひたひたにして、種を撒きます。

(卵パックでなくとも、似たようなトレイであれば何でも構いません。食品トレイやコンビニ弁当の空き箱でもOKです)

1時間も経たないうちに、種の周囲がゼラチン状の物質で覆われてきます。

水持ちを良くするために、筆者は少量の土を足していますが、入れなくても特に問題はありません。

(ただ、水がすぐに乾いてしまうなど、水持ちがよくない場合は、キッチンペーパーの枚数を増やすなどして、対策をしてください)

ここで使用する種の個数ですが、実際に育てたい株の、1.5倍程度の数を撒きましょう。

余裕を持たせたい場合は、2倍でも構いませんが、サカイやタキイの種は、発芽率が充分に高いですので、1.5倍でも充分です。

根が出る速度の速い遅いはありますが、かなりの率で、確実に根が出ます。

キッチンペーパーでの水耕発芽ではなく、最初から土に撒いても構いません。はっきり言うと、そちらの方が主流のやり方です。

ただ、一旦土に撒いてしまうと、種が土に紛れるため、芽が出るまではどこに種があるのか判らなくなります。

水を与えた際に、水流で種が流れて出てしまっても、それが分かりづらいのです。

種の皮が破れる様子や、根が出る様子も判りません。

5株~10株ほどの家庭菜園の規模であれば、種の皮が割れる様子までが見てとれる、「キッチンペーパー撒き」がおすすめです。

発育の具合が手に取るように見えますので、視覚で状態が逐一把握でき、初心者にも向いています。

(大量にバジルを育てる場合は、ある程度の密度で種撒きを行い、本葉がある程度出たところで間引きして、発育の良いものを選別する、一般的なやり方が適しています)

日光に当てる

ここで重要なのは、しっかりと日光に当てることです。バジルの種は光と温度に反応して発芽スイッチが入ります。

気温の低い日が続いた場合、発芽スイッチが入りにくいこともありますが、対策をすれば大丈夫です。

卵パックの上に、同じパックを被せ、小型の温室環境を作ることで、苗床の温度が上昇しやすくなります。

発芽に適した温度は、およそ20~30度です。

まだ肌寒い時期に発芽させたい場合は、積極的にカバーをかけ、苗床の温度を上げて発芽を促しましょう。

(気温が高い日は、カバーを外し、温度が上がりすぎないよう気をつけましょう)

根が先に出る

発芽のプロセスですが、芽が出るよりも先に、根が出ます。根が出た後に、芽が出てきます。

ここで重要なのは、根が出たら、早めに土に移した方が良いということです。

なぜかと言うと、根が伸びて髭根が出てくると、キッチンペーパーの繊維に絡まってくるため、植え替え作業が面倒になるのです(ペーパーから剥がせなくなる)

芽が出る前の、種を摘むだけで簡単に取れるうちに、土に植え替えるのがベストです。

バジルの発芽は一般的に6日前後とされていますが、それはあくまでも「芽」が出るまでの日数です。

根が出るのは意外に早く、条件が揃えば3~4日で皮が割れ、根が出てくることも珍しくありません。

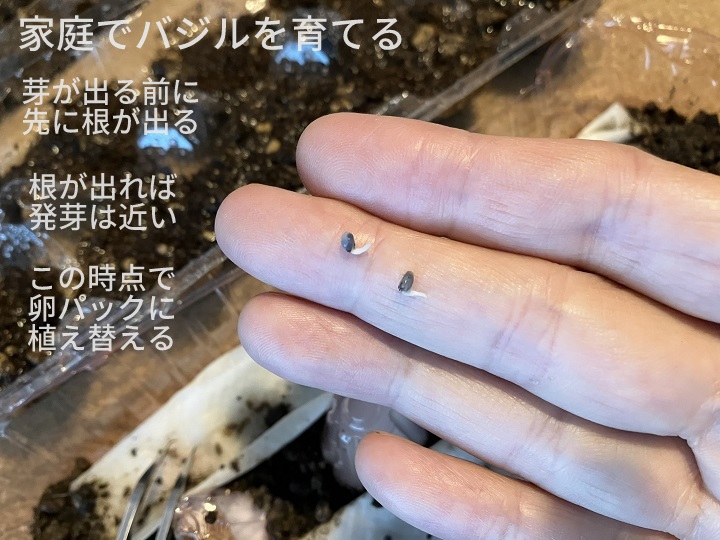

上の画像は、手前側がバジルの種、奥の方はイタリアンパセリの種です。

バジルの方が発芽に要する日数が短いため、先に根が出ています。

上の画像は、根は出ているものの、まだ芽が出ていない状態の、バジルの種です。

このくらいの状態になったら、土に移しましょう。

苗を作る

卵パックに土を入れ、苗床を作ります。

作った苗床に、根が出た状態の種を置きます。

あくまでも置くだけで、土は被せません(土を周囲に寄せるくらいならOKですが、芽が出るまでは種にしっかりと日光が当たるようにします)

双葉が出るまでは、この状態で生育させます。

上の画像は、底がフラットな上面側を使っています。

下の画像は、底面側を使っています。

どちらを使っても構いませんが、底面側の方が土が小分けになりますし、植た場所がわかりやすいので、敢えて言うなら底面側がおすすめです)

上の画像は、双葉が出揃ったところです。

この状態まできたら、鉢に植え替え、本葉が出揃うのを待ちましょう。

確実に根が出た種だけを植えますので、発芽率は、ほぼ100%です。

種を地蒔きし、発芽後に間引きする方法もありますが、地蒔きの場合は、撒いた種を虫に食われ、種が無駄になることも多いです(この方法ですと、種のムダが最小限で済みます)

発芽率は、ほぼ100%と書きましたが、発芽直後に虫の食害を受けることもあります。

対策方法を、次に解説します。

この卵パックの苗床は、苗用ポットとしてはかなり小さいですが、大きくなるまで放置しない限り、問題ありません。

もう少し大きめの苗ポットを使う場合は、プリンやヨーグルトのカップが使えます。

その場合、本葉が出てから鉢に植え替えるのも良いでしょう。

ダンゴムシの食害 - 発芽時

種撒きから本葉が出るまでの期間は、ダンゴムシやナメクジの食害にあうことがあります。筆者も何度かやられてしまい、ほぼ全滅して、種まきからやりなおした事があります。

厄介なのはダンゴムシで、芽の出始めの時に庭先の地べたに置いていると、夜間に乗り込んできて、きれいに食べられてしまいます。

(梅雨時はナメクジにもやられます)

発芽時のダンゴムシ対策としては、屋外の地べたに置かない、もしくは、空中に吊るすという2つの方法があります。

上の画像は、卵パックの両サイドに穴を開け、紐と針金ハンガーを併用して、軒先に吊るせるようにしたものです。

虫の来ない屋内に入れることも考えたのですが、日光に当てる時間を多くしたかったので、屋外に吊るす方法を選択しています。

(上の画像は、地面に置いた状態で撮影していますが、普段は吊るしています)

空中に吊るしてしまえば、ダンゴムシやナメクジの食害を完全に防ぐことができます。

マンションのベランダなど、外からの虫の侵入が少ない場合は、ここまでする必要は無いと思いますが、一軒家で周囲に草木があり、虫の侵入が多い場合は、このような対策が有効です。

なお、発芽作業の前にダンゴ虫用の薬剤を撒いておき、事前に周囲のダンゴムシの数を減らしておくのも有効です。

筆者がダンゴムシ対策に使っているのは、住友化学園芸 サンケイデナポン5%ベイト です。

(よ~く効きます。バラバラと適当に撒いておくだけなので、使い方も簡単です)

たっぷり日光に当てよう

なお、室内で育てる場合は、虫害の懸念は無くなりますが、逆に日光不足の懸念があります。窓ガラス越しでもかまいませんので、日光がたっぷり当たる場所に置き、しっかり陽に当てて育てましょう。

日光の当たり具合と生育具合をよく観察していれば判りますが、しっかり陽に当たれば、バジルは旺盛に育ちます

特に、芽が出てからある程度葉が生え揃うまでは、しっかり陽に当ててあげましょう。ここは重要なポイントです

ナメクジの食害 - 育苗時

上の画像の、左から2番め・上から2番めの鉢は、双葉を残して本葉がきれいに食べ尽くされています。

これは、ナメクジの食害です。

(たいてい夜間にやられます)

他の葉にも、小さな穴が空いていますが、これも同様にナメクジの可能性が高いです。

生育が進んで苗の高さが伸びてくると、ナメクジ被害も無くなってきますが、苗の背が低い間は、要注意です。

(鉢の周囲に、ナメクジ用の薬(錠剤)を撒いておくと効果的です)

ナメクジ対策は、住友化学園芸 ナメ退治ベイト がおすすめです(下の画像)

以前は、「飲み残しのビールを小皿に入れて」…と、面倒なことをやっていましたが、専用薬剤は、鉢の周囲にばらまくだけなので非常に楽です。そしてなにより、誘引力が違います。

鉢へ植え替える

双葉が出揃ったら、鉢へ植え替えます(今回は牛乳パックを鉢替わりに使っています)

牛乳パックに土を詰めたら、中央上面の土を軽く凹ませます。

ティスプーンなどを使い、卵パックから土ごとすくい取り、くぼめた部分に嵌めてあげればOKです。

きちんと発芽用のポットを使っている場合は、もう少し生育が進んだ後でも構いませんが、卵パックは容量が小さいので、本葉が出て、根が長く伸びる前に、鉢へ植え替えた方が良いです。

(根の行き場が無くなります)

牛乳パックは、底面積の割に背が高いので、少し安定が悪いですが、こだわらなければこれでも充分です。

試しにやるには費用もかからず、良い方法です。

これで一度やってみた後に、「来年はもっと植えて収量を増やし、バジルソース(ジェノベーゼ)をたくさん作るぞ!」と決心がついた場合は、プランターを使ったり、地植えにするなりすれば良いのです。

半分観賞用でバジルを育て、たまに食べるパスタに少量入れるくらいなら、一鉢か二鉢でも充分事足ります。

ピザに使う場合も、それほど量は必要ありません。

上の画像は、筆者が焼いたピッツァ マルゲリータですが、この程度の量ですと、中くらいの葉が2枚もあれば充分です。

(柔らかめの小さな葉が3枚でもOK。作り方は下のページで紹介しています)

● 関連ページ:ピッツァ マルゲリータ(手捏ね生地・自家製ハーブ・手作りソース)

水抜き穴

牛乳パックは底に穴が無いため、そのままでは水が抜けません。対策としては、パック側面の底に近いあたりに、カッターで十字に切り込みを入れれば大丈夫です。

底面に入れず、側面に穴を設けるのは、水切れを防ぐためです(土容量は決して多くありませんので、保水力をかさ増しするためです)

切り込みが小さすぎると水抜けが悪く、水やり後に水が溜まったりしますが、そうなってしまった場合は見れば判ります。(その時は切り込みを広げましょう)

切り込みを大きくしすぎると、水抜けが良すぎたり、牛乳パックが痛みやすくなります。

使う土の目の細かさにもよりますが、最初は3~4cmくらいで様子を見るのが良いと思います。

「そんな調整は面倒」という方は、最初から市販の植木鉢やプランターを使いましょう。

牛乳パックで鉢を代用するメリット

牛乳パックはあくまでも代用品ですので、全面的に推奨できるものではありません。

ですが、それなりにメリットもあります。

- 鉢を買う費用がかからない。

-

使用後は燃えるゴミとして廃棄可能

(土は乾燥させた後、ビニール袋等に入れて収納し、来年また使えばOKです) -

場所を取らないので、狭い単身用のキッチンにも置ける。

一旦鉢やプランターを買ってしまうと、使わなくなって廃棄する際に面倒ですし、引っ越しの際にも手間がかかります。

初心者が試しに育ててみる場合は、牛乳パックの代用鉢でも充分です。

虫害(バッタ)

本葉が出る前の段階は、ダンゴムシとナメクジに要注意ですが、7月に入って暑さが増してくると、バッタが羽化して食害が出始めます。

(羽化したばかりの小型のバッタが多量に付いて、葉が食われます)

農薬等を散布すれば、駆除は簡単ですが、それを怠ると、画像のように葉が穴だらけにされてしまいます。

実を食べる作物は、適応可能な農薬の範囲も広いですが、バジルは葉の部分を食べるため、使える農薬が限られてきます。

筆者の場合、販売ではなく自家消費のために作っていますので、多少虫食い穴があっても気にせず使っています。

また、葉はどんどん生えてきますので、(家庭菜園の場合)虫食いの無い、良い状態の葉のみを選び、料理に使うというやり方も可能です。

バッタの食害をどう防ぐか、現時点では試行錯誤中です。

摘心

花芽が付くと、花の方に栄養が行きがちで、葉の生育が悪くなります。

花芽が付いてしまう前に「摘心」を行い、枝を増やして葉の生育を促すのが理想です。

上の画像は摘心した葉を料理に使おうと取っておいたものですが、ここまで伸ばしてしまうのはあまりよろしくありません。

もう少し早めに摘心してあげた方が良いですが、別に忘れてしまっても構いません。

(仕事でやっているわけではないですし、あくまでも家庭菜園なのですから)

肥料

肥料については、「単位面積あたりの収穫量が~」とか言わないかぎり、さほど気にすることはありません。それよりも、しっかり陽に当てることと、水を切らなさいようにすることが第一です。

それでも、土を変えずに何年も作り続けていると、さすがに土も痩せてきます。その場合は、それなりに配慮してあげましょう。

ちなみに筆者は、エードボールCaを使っています。

液肥ではなく錠剤タイプですので、薄める割合を計算する必要がありません。

鉢に置いておくだけで良いので、非常に楽です。

収穫

家庭菜園の場合、あまり収穫量にこだわる必要はありません。前述のように、ピザやパスタに使う場合は、数枚の葉があればそれで充分足りるからです。

ある程度の収量が欲しいのは、「ジェノベーゼ(バジルソース)」を作る場合です。

上の画像は、筆者がジェノベーゼを作るために収穫したバジルです。

7月下旬にまとめて摘んだものですが、これでおよそ25g分あります。

ジェノベーゼソースを作るのには、できれは50g程度欲しいところです。

今年植えた株数では、収穫タイミングの問題もあり、このくらいの量しか収穫できませんでした。

8月終盤になれば、生育が遅れ気味の株も茂ってくると思いますので、その時は50gほど採れるのではないかと予想しています。

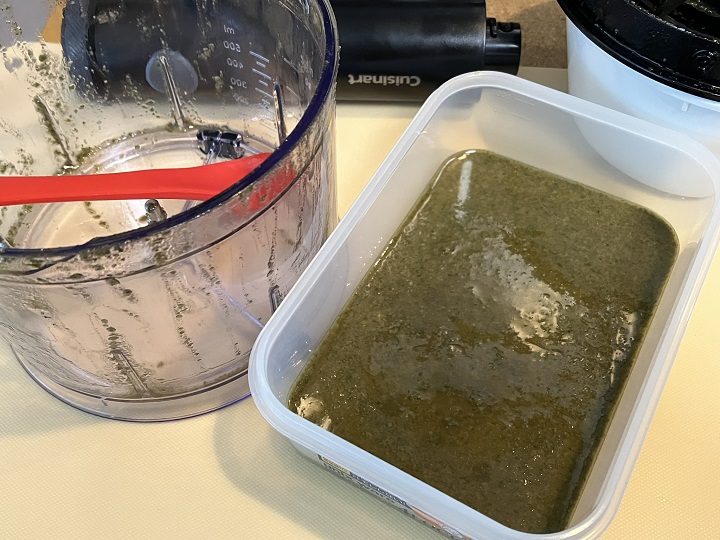

収穫したバジルで、ジェノベーゼソースを作りました。

松の実100%でなく、クルミも混ぜましたので、色が濃い目に仕上がりましたが、味は悪くありません。

いやむしろ、とてもおいしいです。

来年はもっと経験を積んで、よりおいしく仕上げたいと思います。

● レシピ一覧に戻る:月寅次郎のレシピ