包丁の傷を大まかに消す

作業前の包丁の状態

今回、鏡面に仕上げる包丁は、「藤次郎 DPコバルト合金鋼割込120mm」です機能的には問題ありませんが、側面にひどい傷が入っており、せっかくのペティナイフが台無しです

家人が、「包丁にこびりついた汚れを、鎌砥石でこそぎ落とす」という暴挙に出たために、このような姿になってしまいました

本人によると、洗わずにペティナイフを使い続けたために、食器用洗剤では堆積した汚れが落ちなくなり、やむを得ず削り落とそうとしたそうです(このような場合は、台所用のクリームクレンザーを使うべきですね)

あまりに傷が酷いので、「なんとか傷を目だたなくできないものか?」と思いましたが、傷は包丁全面に渡って、広く、かつ深く入っているようです

傷消し用のコンパウンドだけでなんとかなるような、浅いキズではありません

藤次郎の刻印(レーザープリント)の部分にも大きく傷が入っており、「部分的な処理」でなんとかするのは、どう考えても無理そうです

「ならばいっそ、鏡面にでもしてしまうか?」と思い、今回の作業となりました

包丁の傷を、おおまかに消す

まずは240番の耐水ペーパーで研磨し、包丁側面の傷を消してみます

簡単に書いていますが、磨く角度を変えながら、そこそこ長い時間磨きました

藤次郎の銘も、良く見なければ判らない程度になっていますので、皮一枚削り取ったというところでしょうか?

研磨する方向を変えて、直交するように磨いていくのは、磨き傷が深い溝状にえぐれていくのを避けるための基本テクニックです(画像をよく見ると、磨き傷がクロスしているのが判ると思います)

そこそこ傷は深かったようですが、「手磨き」でなんとかなる程度だったようです

|

DAYTONA 耐水ペーパー #320 |

DAYTONA 耐水ペーパー #600 |

DAYTONA 耐水ペーパー #800 |

包丁の表面をよく検分し、他に深い傷がないか確かめる

番手を上げて行く前に、包丁の刃面全体をよく確認します現状での「最も深い傷」はどれなのかを、目視でよく確認し、その傷は、このまま番手上げても大丈夫がどうかをよく判断します

今回のように、最も低い番手でおおまかに傷を消して、次の番手に上がろうとするときは、特に慎重な確認が必要です

ほとんどの場合、大丈夫ではありません

新品の包丁やナイフであったとしても、深めのグラインダー傷が付いている場合があり、見逃して番手を上げていくと、見事にそのまま残ります (経験者は語る)

番手を上げていく途中で、いつの間にか薄くなって消えてしまうなんてことは、まずありません

低い番手で磨いても消えない傷は、それより高い粒度で磨いても、消えるわけがないのです

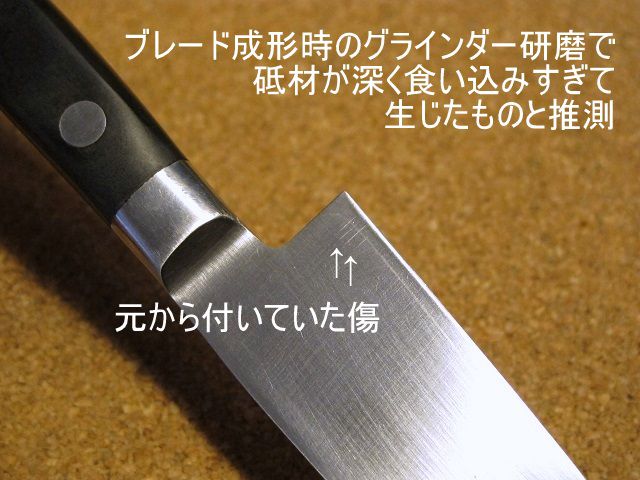

今回は、顎の部分に、製造時に付いたと思われる傷が見つかりました

これは、家人が鎌砥石で付けた傷ではなく、購入時からあったものです(いつも研ぐ時に、「この傷、目立つな」・・・と気になっていました)

おそらく、ブレード整形時のグラインダー研磨が深く入りすぎてしまったのでしょう

240番であれほど磨いたというのに、そのまま残っています

磨いても磨いても、なかなか取れない傷というのは厄介です

きれいに取り去るのは、骨が折れるかもしれません

「・・・さて、どうしよう?」

240番のペーパーで地道に研磨を続けるか、番手をより低いものに下げるべきか、それともこの部分のみ、ゴム砥石+ルーターで荒く削り落とすか…

包丁を手にとって、考えながら眺めていると、ふと別なことが気になってきました

このペティナイフ、厚みが前から気に入らなかったのです

口金付近が妙にくびれている割には、ブレード全体に厚みが乗っていていて、ぼってりした感じなのです

「どうせ鏡面に仕上げるのなら、この際だからブレードの厚みも抜いておこうか?」

…そんな考えが頭をよぎりました

先程指摘した、アゴ付近の深めの傷も、ブレードを研ぎ抜いているうちに消えてなくなることでしょうし、せっかくのいい機会です

ここまでの工程は無駄になりますが、思い切って方針変更です

傷を消すついでに荒砥で研ぎ抜いて、ペティナイフの刃の厚みを修正することにしました

|

Randon 耐水ペーパーセット(大判) #400 #1000 #1500 #2000 |

ホルツ 耐水ペーパーセット #400 #800 #1200 #2000 |

デイトナ サンドペーパーセット #800 #1200 #1500 |

▲ 前ページ:包丁の鏡面仕上げ(方法・手順)

▼ 次ページ:包丁を研ぎ抜いて厚みを削ぐ(ブレード整形)

● 関連ページ1:ペティナイフの鏡面仕上げ(方法・手順)

● 関連ページ2:オピネルナイフの鏡面仕上げ

● 関連ページ3:藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフを使ってみた

● 関連ページ4:藤次郎のDPコバルト合金鋼は、本当にV金10号なのか?

刃物記事一覧 に戻る