ブライトホルン登山1(クライン・マッターホルンへ)

最終更新日: 作者:月寅次郎

ブライトホルン登山1(クライン・マッターホルンへ)

まだ夜が明けきらぬうちに、ツェルマットのキャンプ場を抜け出し、ロープウェイの駅へと向かいます

暗がりの中、稜線の向こうにマッターホルンが顔を覗かせています

始発のロープウェイで、フーリ(Furi)、トロッケナー・シュテーク(Trockener Steg)と乗り継ぎ、山頂駅とでも言うべき、「クライン・マッターホルン」の「マッターホルン・グレーシャーパラダイス駅」(Matterhorn Glacier Paradise)まで登ります

この日は好天のせいでしょうか、ロープウェイの車内は満員に近い状態です

乗客の内訳は、観光客が2割、登山客が2割、スキー客が6割といった感じでした(遅い便になるにつれて、観光客の割合が増していくと思われます)

● 目次のページに戻る >> ブライトホルン(4164m、雪と氷の白い世界)

ロープウェイの車窓より

乗車中は、高度が上がるに従って、眼下に素晴らしい景色が広がっていきます

画像は、トロッケナー・シュテーク駅を出てすぐのところで、駅舎を振り返って撮影したところです

ちょうどこの頃、朝日が差し始め、陽光を受けた山々が輝き出しました

印象的な山が3つ見えますが、右側の三角錐状の山はヴァイスホルン(4505m)

中央の山がツィナールロートホルン(4221m)、左がオーバーガーベルホルン(4063m)です

こちらはマッターホルンの東壁です

こちらはマッターホルンの東壁ですこの角度からのマッターホルンはあまり馴染みがありませんので、「あれがマッターホルン?」と、車内で声が上がっていました

眼下にはテオドール氷河が広がります

なめらかに垂れた氷河の末端部分を「舌」と表現することがありますが、まさに「氷河の舌」といった感じです

幾重にも入った亀裂が、氷河が動いている事を感じさせます

マッターホルンの南側が見えてきました

その右奥には、ダン・ブランシュ4357mが控えています

テオドール氷河が流れてクラックが入り、アイスフォールとなってゆく様が見て取れます

朝日が横から差し込むこの時間帯は、山の陰影が美しく引き立ちます

まさにマジック・アワーです

ロープウェイを何度か乗り継ぎ、クライン・マッターホルン(3883m)にある「マッターホルン・グレーシャー・パラダイス(展望台)」に到着しました

画像は、展望台から出てスキーリフトに沿ってしばらく歩き、振り返って撮影したところです

3883mのこの場所まで、1608mのツェルマットから、2275mもの標高差をロープウェイとゴンドラで一気に上がってきたことになります

シャモニーにあるエギーユ・デュ・ミディ展望台(3777m)よりも高く、富士山よりも高い場所となります

英語版Wikiを見てみると・・・

"The highest place in Europe that can be reached by aerial tramway or gondola lift, as well as by any other means of transport."

・・・とありますので、交通機関を使用してたどり着ける、ヨーロッパで最も高い場所ということになります

ちなみに、山をくり抜いて鉄道を施設したことで有名な「ユングフラウヨッホ駅」は、標高3454mです

観光の場合は、ここから見下ろす雄大な景色をたっぷりと時間をかけて楽しむところですが、わたしの場合は、ここからがようやくスタートです

いそいそと、山登りの準備に取りかかりました

さて、楽しい登山の始まりです

豆知識 クラインはドイツ語で「小さい」といった意味がありますので、クライン・マッターホルンは、言ってみれば「ミニマッターホルン」ということになります

おそらく北側から見た尖塔上の岩山の姿が、小さなマッターホルンを連想させるのでしょう

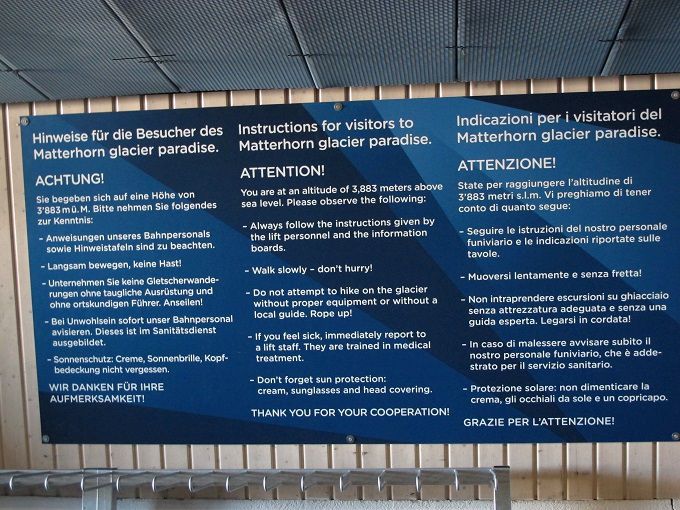

クライン・マッターホルンの注意書を見てみよう!

補足情報として、クライン・マッターホルンの注意看板を掲載しておきましょう

ロープウェイの駅構内に掲げられていたものです

(三ヶ国語で記載されており、中央が英語表記になっています)

抄訳ですが、簡単な日本語訳を添えておきます

「マッターホルン・グレーシャー・パラダイスへお越しの皆様へ」

ご注意ください!

ここは海抜3883mです。以下の注意書きをご確認ください

・リフトの職員や注意書きの指示には、常に従ってください

・ゆっくり歩きましょう、決して急がないで!

・適切な用具の無い状態で、もしくは、現地ガイドを伴わずに氷河エリアに踏み込まないこと。ザイルを結びましょう!

・体調不良を感じたら、すぐにリフトスタッフへ連絡してください。スタッフは医療訓練を受けています

・日焼け止めを塗るのを忘れないで、サングラスを付け、頭部を覆うものを装着しましょう

ご協力ありがとうございます!

歩く場合は、意図的にゆっくりした歩調を取ることで、必要酸素量の不足防止に繋がり、高山病の発現を抑える事ができます

逆の言い方をすると、(充分なトレーニングや高度順化を行わずに)4000m近いこの標高で登山などの激しい運動を行うと、簡単に高山病になることが可能です

さて、登山口のクライン・マッターホルンに到着しました

次のページは、登山口から取り付き点まで、すり鉢状の氷河を渡る様子です

● 次のページ >> ブライトホルン登山2(すり鉢状の氷河を渡る)