ヘンケルス セーフグリップ

最終更新日: 作者:月寅次郎

軽くて握りやすい = 使いやすい

一言インプレ

-

樹脂製グリップは絶妙なフィット感。水濡れ時にも滑りにくい

- こんなに安くてよいのか? 素晴らしいコストパフォーマンス

- ひとり暮らしのワンルームキッチンにおすすめ

-

研ぎやすく、刃付けしやすい硬度

Henckels セーフグリップ 小包丁を使ってみた印象

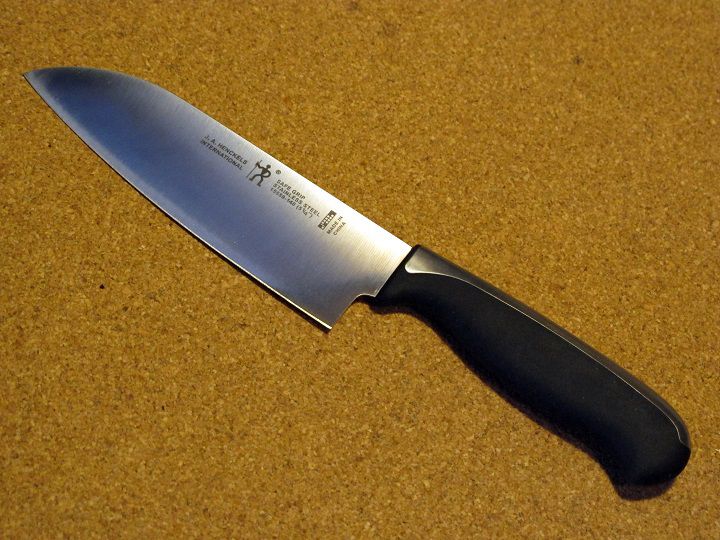

ハンドルは滑らず、握りやすい

セーフグリップのハンドルには、サントプレンというオレフィン系エラストマー樹脂が使用されています固さと弾力を併せ持った樹脂で、力をかけるのに充分な固さはあるものの、爪を押し当てるとわずかに凹む適度な弾力性があり、握り心地が非常に良好です

特に、濡れた状態でも滑りにくいところが素晴らしく、オールステンレスの包丁と比べると、その違いは明らかです

樹脂ハンドルは、高級感を演出しにくいため、廉価な包丁で使用されることが多いですが、見かけの高級感よりも、実際の使い勝手を重視するのであれば、非常に優秀な素材です

また、グリップ形状はどちらかというと細身に仕上げられており、手の大きな人は小さめに感じるかもしれません。逆に言うと、女性や手の小さい方にとっては、とても使いやすいハンドルに仕上がっています

補足:食洗機には入れないように注意書きがありますが、これはエラストマー樹脂の熱可塑性を考慮してのものです。熱いものに接すると柔らかくなって変形する恐れがあります(熱湯消毒に不向きですので、食品工場などでの使用には適さないかもしれませんが、家庭内一般用途としては、まったく問題ないと思います)

高齢者や女性にこそおすすめしたい、軽重量と持ちやすさ

包丁の重量が軽く、手の負担になりません。これは大きなメリットです76gという重量はペティナイフ並に軽く、超軽量の部類に入ります(三徳包丁なら150~170g程度、小三徳包丁でも120g前後の重量が一般的です)

この軽重量とグリップの良さがあいまって、握力が低めの高齢者なら「これ一択」と推したくなるような、使い勝手の良さがあります(実際にこの包丁は、同居している高齢者のために購入しました)

手のサイズが小さめの女性や、「包丁が重い」と思ったことのある人も同様に、非常に使いやすく感じると思います

高齢になると、手指の油分が失われて乾燥しがちになり、物を掴んでも落としやすくなります

また、年齢を経るに従って、指先の器用さも少しずつ失われていくため、包丁には、「軽く、握りやすく、滑りにくい」ことが強く求められます。

流行りのオールステンレス包丁は、見た目は格好良いのですが、水濡れ時に滑りやすく、うっかり足元に落としてしまう危険性を考えると、高齢者にはおすすめすることができません

お年を召した方には、握りやすくて摩擦係数の高い素材を使用した、セーフグリップのような包丁がおすすめできます

● 関連ページ:オールステンレス包丁は、滑る、冷たい、汚れが溜まる

小包丁(小三徳包丁)は、小さなキッチンでも使いやすく、ひとり暮らしにぴったり

一般的な三徳包丁は165mm程度の刃渡りがありますが、この包丁は「小三徳」ですので、140mmとやや小ぶりです三徳包丁に比べて、長さが25mmだけ短いのですが、その分取り回しが良く、一人暮らしのワンルームキッチンにはジャストサイズです

キャベツやカボチャを丸ごと買うような大家族の方には向かないかもしれませんが、カット済みの食材を買う機会の多い方なら、このような小さめの包丁のほうが使い良いと思います

『小さく・軽い』というのは、どうしても安っぽく見られがちですが、見た目にとらわれず、道具としての機能で考えると、1~2人程度の食事を用意するための家庭用包丁としては、極めて実用的です

下が、ヘンケルスのセーフグリップ小包丁(小三徳)です。上は、刃渡り16.5㎝の一般的な三徳包丁(関孫六10000CL)です。大きさを比較すると、下の小包丁(小三徳)の方が、刃渡りが25ミリ小さくなっています

ヘンケルスのセーフグリップシリーズには、この小三徳以外にも、ペティナイフや三徳包丁などもラインナップされています

180mmサイズの三徳包丁が実売価格で約2500円、小包丁なら約2000円というのは、商品価値から考えると、なかなかのバリューです。コスパは相当に優秀と言って良いでしょう(2024年5月調べ)

このページでは、(わたしが小包丁を購入したこともあり)小さな包丁のメリットを主に説明していますが、一人暮らしではなく、3人~5人ほどの料理を用意する場合は、三徳包丁の方がおすすめです

Henckels セーフグリップ 今の価格を見てみよう

● Henckels セーフグリップ 小三徳包丁 (amazon 商品ページ)

● Henckels セーフグリップ (楽天で検索)

刃付の精度

安い包丁なのであまり期待していなかったものの、結構精緻な刃付をしています

中国製との表示がありますが、品質管理がしっかりしているのか、特に目立つような仕上げの荒さも感じられず、こと切れ味に関しては、最終刃付を日本国内の大手刃物会社に委託しているのではないかと、そう思わせるような刃に仕上がっています

ヘンケルスのセーフグリップは、はっきり言ってしまうと低価格帯の包丁ではありますが、それでもこれだけの刃に仕上げていることに驚かされます

極端に高いレベルを求めない限り、箱出しでそのまま使うことができます

なお、このセーフグリップ包丁での切れ味テストの様子はこちらで紹介しています(他の包丁も有り)

刃物としてどうなのか?鋼材は?

ヘンケルスの包丁は、通常『X50CrMoV15』という刃物鋼材が使用されていますので、セーフグリップの鋼材もおそらく『X50CrMoV15』ではないかと思われます『X50CrMoV15』は、硬度もHRCスケールで56~54程度ですから、普通に使う分には扱いやすい硬度です

HRC60以上の高硬度鋼材と比較すると、刃こぼれもしにくく、研ぎやすいため、(刃物マニアや料理人の方を除いて考えれば)このような中庸な硬度の包丁のほうが、かえって使いやすいのではないかと思います

砥石でしっかり研ぎ上げれば、家庭用包丁としては必要にして充分な刃が付きますし、シャープナーでも刃をリフレッシュしやすいので、砥石を持っていない方でもメンテナンスしやすいでしょう

ちなみに、シャープナーで包丁を研ぐ場合は、硬度の高い高級包丁よりも、セーフグリップのような中庸な硬度の包丁の方が相性良好です

理由については、包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)にて詳しく解説していますので、よろしければご覧ください

包丁マニアの人からすると、セーフグリップのような低価格帯の包丁は、物足りなく感じることがあるかもしれません

わたしも安来鋼(青紙2号)の薄刃包丁(カスタム品)を普段使いしていますので、実際その様に感じることもあります

ただそれは、コストと手間ひまを潤沢にかけまくった「手打ち鍛造の包丁」を、包丁の基準としているからであって、比較対象とする包丁の価格帯が違いすぎるからです

包丁マニアではない、一般的な一人暮らし向けの包丁としては、セーフグリップは限られたコストの中でよく作られていると思います

非常にコスパが高い理由は?

安物の鋼材を使用しているからではありません。前述のように刃物鋼材には充分なクオリティのものが採用されていますコストパフォーマンスが高い最大の理由は、樹脂製グリップを採用していることによるものです

樹脂製にするおかげで、コストがかかる口金と柄の加工を行う必要がなくなり、その分商品価格を抑えられるというわけです

包丁の口金は、一体型の場合は、溶接後に切削研磨して継ぎ目のないように仕上げねばなりません

よりコストのかからない『合わせ口金』の場合でも、峰や柄との間に段差が生じないように、それなりの研磨工程が必要です(このため、低価格帯の包丁では、コストを抑えるために口金無しのタイプが多いです)

柄も、『本通し』の場合ですと、鋼材と積層強化木をビス止めした上で、継ぎ目が出なくなるまで研磨する必要がありますし、中空金属のモナカハンドルも、高い技術とコストのかかる手法です

一方の樹脂製グリップは、そもそも口金を設ける必要がなく(水分の多い環境下でも腐ることがないため)、複雑な形状も、金型さえ作ってしまえば、射出成形で簡単に整形可能です

わたしの持っている刃物の中では、ビクトリノックスのパーリングナイフも樹脂製の柄を採用しており、セーフグリップ包丁と同様に、恐ろしく低廉な価格を実現しています

このグリップはポリアミド樹脂でできており、サントプレンのような弾力性はありませんが、梨地仕上げのため滑りにくく、側面の微妙な窪みが指にフィットして、非常に使いやすいです

樹脂グリップ製包丁のまとめ

樹脂グリップの包丁は、刃物マニアの人からは、「安物」として忌諱されがちですが、コスパや実用性で考えると、ある意味最強です同じ鋼材を使用した包丁と比較すると、段違いに安い価格で商品化することができます

見た目よりも、包丁の機能と価格を重視する場合は、樹脂製グリップの包丁を検討してみると良いでしょう

合わせて読みたい関連ページ

● 包丁の樹脂ハンドルは、どれも同じではない

ヘンケルス セーフグリップ 小三徳包丁 諸元

- 型番:15559-140

- 鋼材:1.4116(X50CrMoV15) ステンレス刃物用鋼材

- 柄:サントプレン(オレフィン系熱可塑性エラストマー)

- サイズ:全体長246mm 刃渡り:140mm 刃厚1.5mm 刃幅38.5mm 重量76g

ヘンケルス セーフグリップ包丁を研ぐ

この時は、セーフグリップと一緒に、和包丁(薄刃包丁)を二本まとめて研いでいます

和包丁の方は、キングデラックスの800番、スエヒロの3000番「黄華」、嵐山6000番と3種類の砥石を使い、徐々に番手を上げて研いでいます

ヘンケルスのセーフグリップ(小包丁)の方は、あえてのキングデラックスの800番のみで、わざと粗めな刃付けにしています(1000番でも良いと思います)

低価格帯のステンレス包丁の場合、あえて低い番手で研いだ方が「刃がかり」が良くて実用的な刃になるからです

研ぎあがった、セーフグリップ包丁

ヘンケルスのセーフグリップは、ものの5分もかからずに研ぎあがりました

「両刃の包丁は研ぐのがカンタン」とは申しませんが、片刃の和包丁と比べると、あまり気を遣うポイントが少ないですので、比較的楽ではあります

切れ味は「必要にして充分」というところでしょうか?

包丁を普段研がない方が、この研ぎたての包丁を使うと、「よく切れるね」と驚かれるかもしれませんが、ビシッと刃付けした研ぎあがりの包丁というのは、そういうものです(ただし、上には上があります)

側面は汚れていたので、磨いてきれいにしておきました

カネヨの粉末クレンザー(赤函)を刃に振りかけ、ゴム手袋の指先で擦ると、表面の汚れがきれいに剥げ落ち、ピカピカになります

指を切るといけませんので、皆さんはニンジンや大根の切れ端、もしくはコルク片などにクレンザーを振りかけて磨いてください。ゴム手袋の指先で直に磨くのは、慣れていないと危険ですので、あまりおすすめはできません(実際のところ、アゴの先端に磨き残しがありますね。刃の近くは下手に磨くと指が切れてしまうので、磨き残しができてしまいました)

カネヨの粉末タイプは、昔ながらの紙箱入りタイプで、なかなか店頭では見かけませんが、粒度50ミクロンのシリカですので、特性をよく理解して使用すれば、こういう用途にはとても役に立ちます

(やりすぎると、包丁側面にプリントされたロゴまで剥げ落ちかねません)

主成分のほとんどが研磨剤であり、水で薄めたようなクリームクレンザーとは「濃さ」が違いますので、がっつり磨けて実に良いです

(クリームクレンザーでも同様のことは可能です。ただ、カネヨの粉末に比べるとやや効率は落ちます。腐食等が酷くなければ、同じようにピカピカになります)

2年以上使ったセーフグリップ

上の画像は、約2年半使用したセーフグリップです

刃を研ぐ毎に、ブレードを軽く磨いて、ハンドルも清掃しているため、今でもきれいな状態を保っています

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール