オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まる

オールステンレス包丁は、人気で売れ筋の包丁です。

金属製のハンドルでモダンな印象があり、「現代的な包丁」というイメージで高い人気を誇っています。

ですが、ハンドルのフィット感、水濡れ時の滑りやすさ、低温時の冷たさを考えると、積極的におすすめできるものではありません。

このページでは、包丁愛好家の月寅次郎が、オールステンレス包丁のメリットとデメリットについて、マニア目線で解説します。

包丁メーカーの皆様、わたしを恨まないで下さい。全部ホントのことですので。

の真実

当サイトのオールステンレス包丁解説ページ…

- オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まる

- オールステンレス包丁の折損問題

- グローバル包丁のレビュー - 海外での評価は?

それに伴い、当ページは一部の画像・文章を非公開としています。

恐れ入りますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いします。

(Kindle Unlimitedなら無料で読み放題です。未加入の方でも無料体験期間が使えます)

オールステンレス包丁の解説 - 目次

-

オールステン包丁、メリットとデメリット

-

メリットを検証

-

本当に衛生的?

-

耐久性と折損問題

-

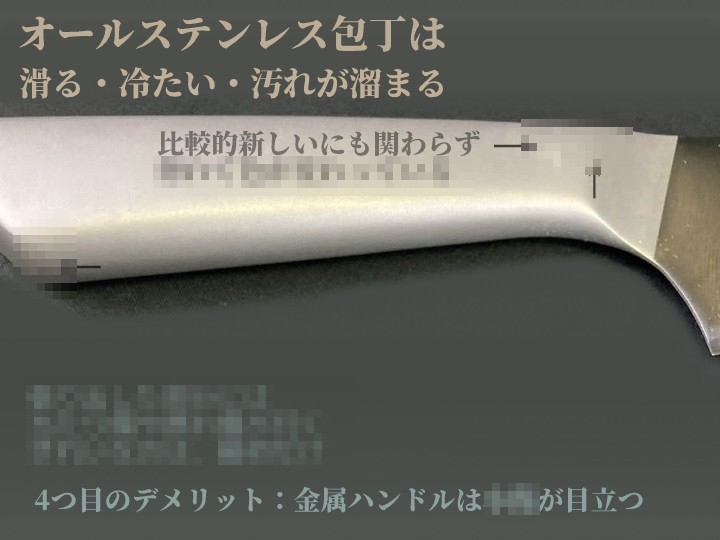

●●が目立つ

-

デメリット

-

手に冷たい

-

滑りやすい

-

汚れが溜まる

-

オールステンレス包丁のまとめ

-

おすすめの包丁とは?

合わせて読みたい、オールステンレス包丁の解説ページ

● グローバル包丁のレビュー - 海外での評価は?

● オールステンレス包丁の折損問題

● オールステンレス包丁 関孫六 10000ST

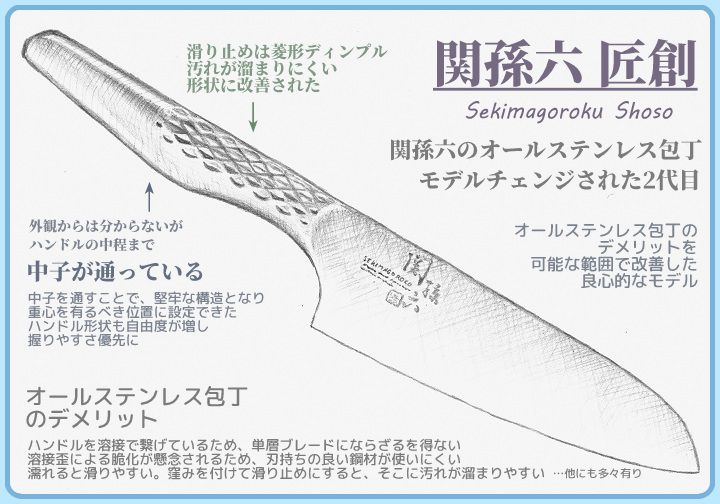

● オールステンレス包丁 関孫六 匠創

● 包丁ブランドの解説 グローバル(吉田金属)

オールステンレス包丁、メリットとデメリット

まずは、オールステンレス包丁のメリットとデメリットを列挙してみましょう。オールステン包丁のメリットは…

- 外観がスタイリッシュ

- 継ぎ目がないので衛生的

- ハンドルの腐りや劣化が無い

一方のデメリットとしては…

- 低室温時に手に冷たい

- 滑りやすく、手にフィットしにくい

- 凹みや溝に汚れがたまる

さてこれは、どれが本当で、どこまでが嘘でしょうか?

包丁マニア目線で、一つ一つ検証してみましょう。

オールステンレス包丁のメリットは、本当か?

優れた外観の裏で、犠牲になっているポイントは?

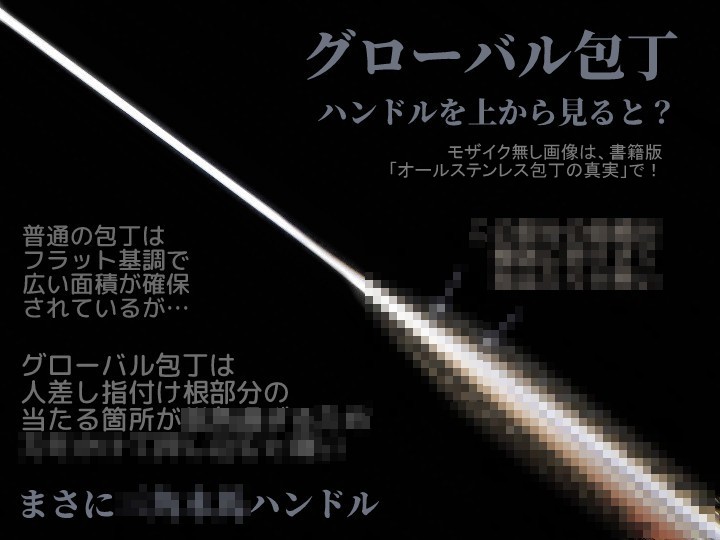

まず「外観がスタイリッシュ」というメリットですが、それぞれの製品外観にも左右されますので、一概には言えません。ただそれでは話が進みませんので、ここでは一つ、オールステンレス包丁の代表的存在とも言える「グローバル包丁」を例に解説してみましょう。

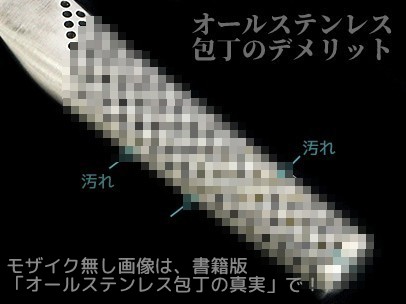

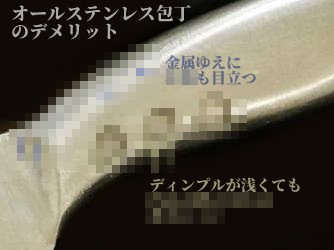

グローバルのハンドルには、多数のディンプル(窪み)が設けられており、窪んだ部分に黒色塗装が施されています。(無塗装のモデルも存在します)

このドット模様は視覚的に高いコントラストを生み出し、包丁のハンドルにこれまでにはなかった現代的なイメージを構築することに成功しました。

ですが、この半球状の窪みは、「凹んだ部分が洗いにくく、汚れが溜まりやすい」というデメリットをも生み出すこととなりました。

金属地肌のままでは、滑りやすく使いにくいため、デザイン的な処理と滑り止めを兼ねてディンプルを設けているわけですが、

「洗いにくく、汚れが溜まりやすい」というデメリットは致命的です。

衛生的な調理という、包丁の本質から外れていると言う他ありません。

※ グローバル包丁はグッドデザイン賞を受賞していますが、これを見る限りでは、審査基準は外観デザイン重視であり、機能性はさほど考慮されていないもようです。

機能性も考慮した上での受賞だとしたら、審査員の目は節穴なのかも知れませんね。

また、ネット上には、「グローバルの包丁は、こうやって洗えばきれいになるよ!」という解説ページも散見されますが、これは見方を変えると、汚れが溜まりやすいことの裏返しでしかありません。

特別な洗い方をしなければ、汚れが取れにくいということなのです。

食器用洗剤とスポンジで普通に洗うだけでは、汚れが落ちないような窪みの入ったハンドルは、衛生的見地から考えると、どう考えてもおかしいと言わざるを得ません。

● あわせて読みたい:包丁を洗わずに使い続けると、どうなるか?(実例)

「継ぎ目が無いので衛生的」という嘘

※ 非公開コンテンツです。

「ハンドルの腐りや劣化が無い」は詭弁?

※ 非公開コンテンツです。ステンレスハンドルは、●●が目立つ

の真実

・ 項目3:継ぎ目が無いので衛生的

・ 項目4:「ハンドルの腐りや劣化が無い」は詭弁?

・ 項目5:ステンレスハンドルは、●●が目立つ

…については、右の『書籍版・オールステンレス包丁の真実』にてご閲覧下さい。

書籍版では、すべての『モザイク無し画像』を公開しています。

(本の表紙が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

段差や窪みが無く、継ぎ目も少ない現代的なハンドルの例

10000CL

三徳包丁

「一体型口金」のおかげで、ブレードと口金に継ぎ目や段差がありません。

口金とハンドル木材の間に「継ぎ目」はありますが、「隙間」は全くありません。

それほど高精度に仕上げられています。水分が染み込む余地は、ほぼゼロに近いのです。

「新世代型くり抜きハンドル」のおかげで、「本通し構造」の包丁に見られる「ブレード固定用の金属ピン」が無く、峰側にも腹側にも鋼材が露出していません。

汚れが溜まりがちな、段差や溝、窪み等が皆無というのが、重要なポイントです。

このような現代的なハンドルが台頭してきている包丁業界において、「オールステン包丁は継ぎ目が無いので衛生的」と訴えるのは、あまりにも時代錯誤としか言いようがありません。

本気でそう言っているとしたら、「意図的に消費者を欺こうとしているか」、でなければ「頭の中が昭和のままなのか」の、いずれかです。

ここまで継ぎ目の少ないハンドルでなくとも、よくある「積層強化木+ステンレスブレード」の組み合わせで、本通しや背通し構造の包丁でも、何の問題も生じません。

信頼できるメーカーの包丁であれば、よほど変な使い方をしない限り、不具合はほぼ生じないと断言してよいくらいです。

ステンレスハンドルのデメリット

低室温時に手に冷たい

低温時に冷たく感じるのは、金属ハンドル特有の問題で、解決しようがありません。熱伝導率の高い金属をハンドルに使用しているがゆえの、本質的なデメリットであり、如何ともし難いのです。

気温の低い時期は、ステンレスハンドルにお湯をかけ、暖めてから包丁を握る料理人の方がいるくらいです。(プロの方でも、冷たいものは冷たいのです)

家庭でそのような面倒なことはしたくないものですし、そこまでしてオールステンレス包丁を使うメリットはありません。

年中温暖な地域であれば、このデメリットは露呈しませんが、冬に台所に立つと寒いと感じる地域(もしくはそういう家屋)の場合は、最初から避けたほうが良いでしょう。

上の投稿での、「キンキンに冷えてやがる」というのは「カイジ」という漫画のセリフですねglobalの包丁は最高だが、この時期の朝キンキンに冷えてやがるの勘弁してぇ… pic.twitter.com/6ftkhutLPB

— マツバ☆リズム (@matsuvarhythm) December 28, 2021

これがビールであれば、「あ、ありがてえっ!」となるところですが、包丁の場合ですと困りものです

こちらも同様に、冷え冷えのステンレスハンドルを握った際の冷たさを訴える投稿です年始早々包丁が死んだので新調しました!

— らるとす(/。\)@メダアーケアルパ (@Ralts15) January 1, 2021

とってまで全部ステンレスの初めて買ったけど、めっちゃ手が冷たい(笑) pic.twitter.com/YzxsWkkbrv

投稿日は1月1日なので真冬ですね。この時期に冷たいのは金属ハンドルの宿命です

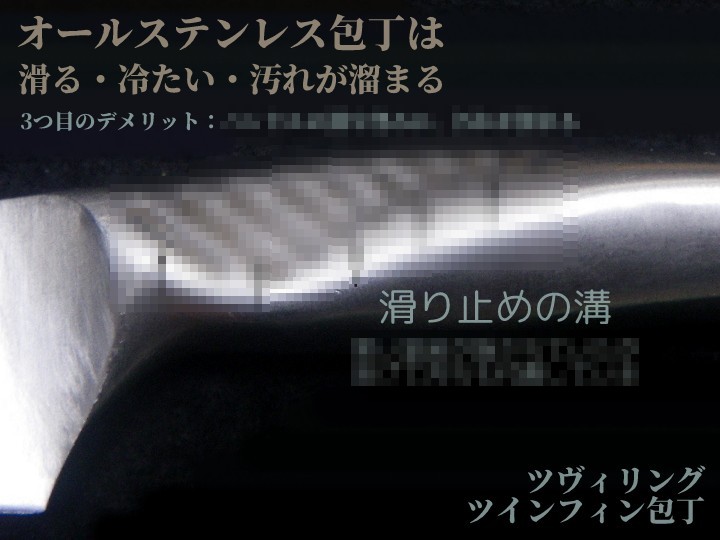

水や油分が付くと、滑りやすい

先程の低温時の話と重なりますが、冷たいからといって包丁を緩めに握っていると、うっかり手を滑らせて、包丁を落とす危険性が高まります。足元に落とすと大怪我につながりますので、そういう意味でも、ハンドルが冷たさを感じにくく、滑りにくい素材であることは、包丁の重要なポイントなのです。

外観デザインに騙されて、本質的な部分を疎かにしてはいけないのです。

少し考えたら判りそうなものですが、そもそも「握り手」とされる部分に金属は向かないのです。素材として適性に欠けています。

自動車のハンドルやゴルフクラブのグリップが、金属むき出しだったらどんな使い心地になるか、想像してみると良いと思います。

オールステンレス包丁を使う機会があったんだけど、ハンドルがめっちゃ滑るんだが。

— ??えび?????????????? (@ebc_2in2crc) February 15, 2022

水で濡れてるくらいならともかく、食材の脂気が指に付着してるとハンドルがかなり滑る……

指先が乾燥しがちな中高年は、要注意

中高年になって指先のしっとり感が薄れてきたら、滑りやすいステンレスハンドルは避けたほうが良いでしょう。毎日の洗濯や皿洗いなどで、手指が荒れ気味でカサカサしている方も同様です。

ちなみに、ハンドクリーム等を塗った手で扱うと滑り易さが倍増しますので、手肌ケアを欠かさない女性の方は要注意です。

指先を濡らさないと、スーパーのレジ袋が開けにくいようであれば、オールステン包丁を使うメリットがありません。

「わたしは若いから大丈夫!」という方も、光陰矢の如しです。

包丁は長年使える道具ですから、「20年後もその包丁で大丈夫か?」ぐらいに考えておいた方が、間違いがありません。

手にフィットして握りやすく、強い力をかけても不安感なく押し込めるのが「良いグリップ」です。

そのような「良質のハンドル」は、それだけで価値があり、包丁の一つのメリットとして評価できます。

指先がツルツルで手指の状態が滑りやすくなっている場合は、そのメリットに一層の価値が出てきます

滑りにくいハンドルというのは、それだけで価値があるのです。

オールステンレスの三徳包丁をもらった。刃に厚みがあって、硬いものも切れて良いけど、ワセリン塗った手で扱うと滑る滑る。

— 青空メガネ (@aozoramegane) April 7, 2020

窪みや溝に汚れが溜まる

関孫六10000STのように、ビーズショットによって微細な凹凸を付け、衛生面と滑りにくさのダブルバインドを回避した包丁もありますが、こうなると「のっぺりとした特徴のないハンドル外観」となってしまい、「見た目がしょぼくて売れない包丁」の出来上がりです。

「外観がスタイリシュで見た目が良い」というオールステン包丁の唯一のメリットが、見頃に消失してしまいます。

詳しくは、この書籍の末尾の方で解説しています。

オールステンレス包丁のまとめ

※ この部分は、非公開コンテンツです。・ 項目 9:窪みや溝に汚れが溜まる

・ 項目10:オールステンレス包丁のまとめ

…については、書籍版にてご閲覧下さい。

これらのデメリットを、「一つ一つは些細なことだから気にしない」と捉えるか、

それとも、「機能として大いに重視する」と捉えるかは、読み手側の主観によります。

少なくとも、ネットに書いてあることを何でも鵜呑みにすると、ろくなことはありません。

重要なのは、「その記事が信頼に値するか、見極める力」です。

(このページにおいても、例外ではありません)

判断がつきかねる場合は、筆者が所有している包丁一覧を見るなり、筆者が書いた包丁の解説・裏話を読むなりしてみてください。

文章は、その人の人となりを表します(誤魔化しようがありません)

筆者(月寅次郎)のプロフィール

おすすめの包丁とは?

オールステン包丁を「デメリットだらけの虚飾に満ちた包丁」をこき下ろしてしまいましたが、それでは具体的にはどの包丁がおすすめなのでしょうか?一言で「おすすめの包丁」といっても、使う人によってかなり変わってきますので、ここでは簡単な説明に留め、触りだけを紹介したいと思います。

興味のある方は、こちらの「おすすめの包丁」記事一覧をご覧ください。

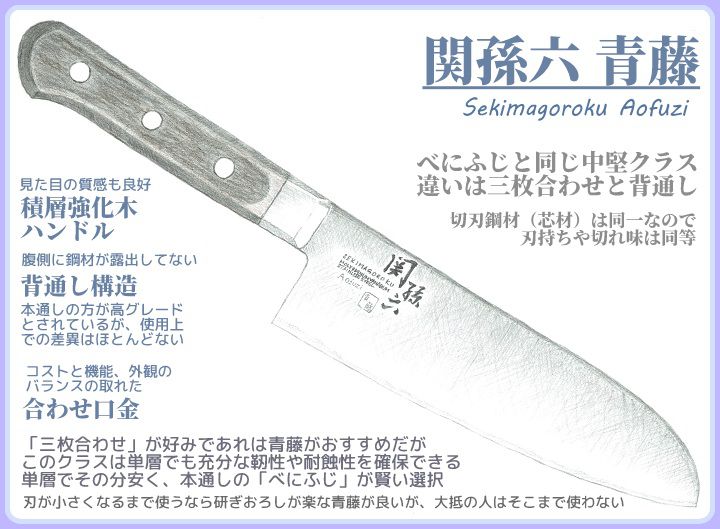

関孫六 べにふじ・青藤(砥石で研ぐのが苦手な方)

なぜこのような、ごく普通の包丁をおすすめするかというと…

シャープナーの研磨粒子がへたりにくく、早く確実に刃が付くからです。

これは言い換えると、「中途半端な研ぎあがりの高級包丁より、中堅クラスでもしっかりと刃付された包丁の方が、よく切れるから」に他なりません。

また、耐蝕性も良好で濡れたままでもサビが浮きにくく、靭性も高いですので刃こぼれも生じにくいです。

そのため、荒っぽい使い方にも耐えてくれます。

詳しくはこちらの、

● 包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)で解説しています。

要点を簡単に説明すると…

「高級包丁は高硬度なので、シャープナーの研磨粒子が早く摩耗し、すぐダメになりやすい。

それなら簡単に刃が付いて、シャープナー側も長持ちする普及価格帯の包丁の方が、よっぽど実用的」

…という話です。(砥石で研ぐのが苦手な人を想定しています)

関孫六 10000CL(包丁を大切に扱いたい方)

三徳包丁

私も実際に使っている包丁で、気に入ったのでカスタムして使用しています。 (画像はカスタム後の状態)

使用した感想はこちらのページに記載しています。

コストパフォーマンスが良く、ハンドル形状も良く考えられており、見た目もスタイリッシュで優等生的な包丁です。

関孫六プレミアシリーズの、おすすめ包丁ランキングにおいて、関孫六ダマスカスを差し置いて、1位に選定したのが、この10000CLです。

※ 「包丁を大切に…」と書いたのは、「洗う・拭く」をきちんと行うということです。

このクラスになるとステンレス鋼材の含有炭素量が高いため、濡れたまま放置すると、赤錆の薄い膜が生じることがあります。

(高級ステンレス刃物鋼と18-8ステンレスとでは、同じステンレスでも耐蝕性にかなりの違いがあるのです)

※ さきほどのランキングでは、関孫六ダマスカスは、5位(最下位)、オールステンレス包丁の関孫六10000STは4位に選定しました。

人気の包丁をなぜ低い順位としたのか、理由も併記しましたので、興味のある方は一読して包丁選びの参考にしてください。

動画で見る

わたしが実際に使っている10000CLは、YouTubeでも見ることができます。こちらのページで解説している通り、若干のモディファイ(カスタム)を加えていますので、メーカー出荷状態より美しい外観に仕上がっています。

よかったら見てやってください。(他の包丁や研ぎ方もアップしています)

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

関孫六 桃山(低価格で高い切れ味)

切刃はハガネ(炭素鋼)で、側面をステンレスで覆った「炭素鋼複合材」が特徴です。

前述のランキングで2位に選定した関孫六10000CCも、これと同等の刃体を使用しており、高級ステンレス包丁に引けを取らない切れ味の包丁です。

※ 上の画像は「関孫六 桃山」の前モデルにあたる「関孫六 4000CL」です。

(口金部分に違いはありますが、基本的に同じブレードです)

「関孫六 桃山」の優れたポイントについては、家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)のページで詳しく解説しています。

MISONO UX10/EU鋼(料理玄人・プロの方)

この「UX10」と「EU鋼」は、少々お値段が高く感じるかもしれませんが、それは「外観からはわかりにくい部分」に、手間とコストがかかっているからです。(刃体の整形に手間を掛け、ブレードを薄く研ぎ抜いて、刃の抜けを良くしています)

「薄くしなやかで、抜けの良い刃体」というのは、ある程度の靭性を持たせないと難しいものです。

包丁の良否は、HRC硬度の数字だけで判断できるものではありません。

包丁もある程度高級なレベルになり、「使い手のことを考えたプロ好みの包丁」になると…、

- いたずらに硬度を高めるよりも、靭性とのバランスを最適化

- エッジ(刃筋)の切れ味だけでなく、刃体全体の抜けの良さ

- 炭化物の仕上がりの良さ(微細球状化)

- 耐摩耗性に方向性を振った「のっぺりした刃」よりも、「刃がかりの良い冴えのある刃」

ミソノの高級包丁は、これらのバランスが絶妙な塩梅に整えられています。

ぜひとも「違いの判る方」に使っていただきたいものだと思います。

※ 上の画像は、ミソノが製造した「日本橋木屋 No.6 スウェーデン鋼」を、わたしがフルカスタムしたものです。(現在のミソノ刃物のモデルですと「EU鋼シリーズ」が相当します)

参考になる解説ページ

● おすすめ包丁(決定版)

「プロ用高級包丁の部」で、ミソノUX10を推奨しています

● 日本橋木屋 スウェーデン鋼 牛刀(MISONOブレード)

ページ後半で、刃の薄さ(小刃の細さ)と、アゴ近辺の刃体整形の絶妙さについて言及しています

● 三徳包丁と牛刀は、どちらがおすすめ?

一本で済ませるなら三徳包丁、ペティナイフと併用し、セットで使うなら牛刀です

● 高硬度の包丁は、家庭では扱いづらい

粉末冶金鋼材のHRC硬度が必要となるのはどの程度か?(セラミック材の硬度も記載)

柄のフィット感は、包丁の重要な要素の一つ

匠創

刃の方は、きちんと研げはよく切れるのが普通です。

大手メーカーの包丁で、よく切れないものなどありはしません(断言できるほどです)

「刃付はまあまあだけど、刃の厚みの抜き具合が今一つだな」という場合でも、研ぎに出して刃を薄く研ぎ抜いてもらえば、抜けの良い刃に後加工することもできるのです。

ですがハンドルだけは、「購入後になんとかする」ということができません。

オールステンレス包丁を全否定するものではありませんが、メリットとデメリットをよく理解した上で購入することをおすすめします。

● 家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を) のページに戻る

合わせて読みたい、オールステンレス包丁の解説ページ

● グローバル包丁のレビュー - 海外での評価は?

● オールステンレス包丁の折損問題

● オールステンレス包丁 関孫六 10000ST

● オールステンレス包丁 関孫六 匠創

● 包丁ブランドの解説 グローバル(吉田金属)

おすすめの包丁(外観より切れ味重視でランキング)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

包丁のトップページ に戻る

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4bc1e8.b162dea5.1e4bc1e9.91507580/?me_id=1296829&item_id=10017555&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhakp%2Fcabinet%2Fitem%2F04306084%2Fimgrc0082476189.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)