おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

包丁マニアが選ぶ「おすすめの包丁」とは?

関孫六プレミアシリーズの包丁を、包丁マニア目線でおすすめ順にランキングしました

関孫六プレミアシリーズは、ダマスカスにオールステンレス、炭素鋼複合材に、一般的なステンレス包丁と、さまざまなタイプがラインナップされており、プロの料理人から料理好きな玄人の方まで、幅広く対応が可能です

さてこの中で、最もおすすめな包丁はどれでしょうか?

重要なのは、売れ筋の「人気の包丁」が、必ずしも「おすすめの包丁」とは限らないことです(むしろ逆です)

※ 包丁の種類について

「三徳包丁」と「牛刀」のどちらを選ぶか?で迷っている方は、こちらの三徳包丁と牛刀はどちらがおすすめか?のページをご覧ください

三徳包丁のメリットは、肉・魚・野菜と、何でも一本で済ませられる汎用性です

ただ、三徳包丁には、「万能であるがゆえの、どっちつかず」というデメリットがあるのも事実です

刃の入れ方までこだわって料理を楽しみたい場合は、牛刀がおすすめです(牛刀の具体的なメリットなどについてはリンク先でご覧ください。かなり詳しく解説しています)

ペティナイフ(パーリングナイフ)については、パーリングナイフとは? ペティナイフとの違いのページで解説しています

ちなみに、著者が実際に使っている包丁はこちらに掲載しています

おすすめの包丁 - 目次

-

人気の包丁=おすすめではない

-

ランキング一覧

-

5位 関孫六ダマスカス

-

4位 関孫六10000ST

-

3位 関孫六15000ST

-

2位 関孫六10000CC

-

1位 関孫六10000CL

-

包丁の切れ味

-

包丁の選び方

-

シャープナーで包丁を研ぐコツ

-

包丁の研ぎ方

-

選考を終えて(なぜこの順位か?)

-

ネットに溢れる「おすすめ包丁」のカラクリ

-

筆者が実際に使っている包丁

- 関孫六(貝印)の包丁づくりの特徴

人気の包丁 = おすすめの包丁 ではない理由

包丁販売業者がしきりにおすすめする包丁は、ユーザー目線になっておらず、「売り方目線のおすすめ」になっていることが多いです

語弊を恐れずに言ってしまうと、消費者の財布の紐を緩めるために、おおよそ切れ味とは関係ない外観にばかりコストをかけ、その分商品価格も高くなっている包丁ばかりを勧めています

そのような包丁は、盛んに宣伝・紹介されており、高い人気がありますが

これでは、使う人のことを考えた、良い包丁とは言えません

一方で、メーカーや販売業者からすると「売れてもあまり儲からないし、人気も無いけけど、これは実にいい包丁だよね」という製品もあります。高価な鋼材を使用しているのに、商品価格が低めで利益率も低い包丁や、外観からは分かりにくい部分に細やかな配慮のある包丁です

そういう包丁は、刃物に詳しい人からすると・・・

「この鋼材でこのお値段?」「安い! 廃版になる前に買っておこう!」

・・・となるのですが、それが判断できるのは、刃物用鋼材に詳しい包丁マニアか、包丁業界の関係者くらいのものです

(刃物用鋼材については、別途こちらのステンレス刃物鋼材の種類 のページで解説しています)

このページでは、以前仕事で包丁を使ったことがあり、今では、自分で包丁をカスタムしている包丁マニアの月寅次郎が、関孫六プレミアシリーズの包丁を、使い手の立場に立ってランキングしました

「実際に自分が使うとしたら、どの包丁を選ぶか?」という視点で、一つ一つ根拠を挙げて選考しています

そのため、よくある「おすすめ包丁20選」といったコンテンツとは、真逆の結果になっています

もちろん、どちらの情報を信頼するかは、あなた次第です。

おすすめ包丁 ランキング一覧(関孫六プレミアシリーズ限定)

| 順位 | 商品名 | 価格※1 | 切刃鋼材 | 特徴 |

| 1位 | 関孫六 10000CL | 11,000円 | コバルトSP | 高級鋼材で高コスパ |

| 2位 | 関孫六 10000CC | 11,000円 | 特殊炭素鋼 | ハガネとステンのいいとこ取り |

| 3位 | 関孫六 15000ST | 16,500円 | コバルトSP | 高級鋼材で中コスパ |

| 4位 | 関孫六 10000ST | 11,000円 | V金10号 | オールステンレス |

| 5位 | 関孫六 ダマスカス | 13,200円 | V金10号 | ダマスカス模様 |

VG10鋼材を使用した「関孫六ダマスカス」を最下位にランキングしました

オールステンレス包丁は第4位、炭素鋼複合材の包丁は第2位にしています

各包丁が、なぜこの順位であるのかには、それなりの理由があります

理由については、包丁ごとに解説ページを設け、詳しく説明しました。一覧表のリンクを押して、各ページに進んでお読みください(このページの下方でも、簡単に解説しています)

売れ筋商品である「ダマスカス」と「オールステンレス」の包丁を低く評価した理由は、包丁の売り手側の人は、決して語らないポイントです(人気商品が売れなくなるため)

また、2位の炭素鋼複合材包丁は、「物は良いが、売れない包丁」という扱いですので、販売業者の方も積極的に売ろうとはしていません。そのため、玉石混交の「おすすめ包丁紹介ページ」の中で、このタイプの包丁を取り上げて高く評価しているのは、おそらくわたしくらいでしょう

最後に、これといった特徴の無い(ようにみえる)ステンレス包丁を1位に挙げた理由については…、実際に解説ページでご覧になってください (「実際に使ってみた」のページでは、細かいポイントまで詳細に解説しています)

※1:価格については、2021年時点のメーカー設定価格を掲載しています。(実売価格、実勢価格とは異なります。また、牛刀やペティナイフなど、包丁の種類やサイズによっても価格は異なります。ここに掲載しているのは、標準的なサイズの三徳包丁の価格です)

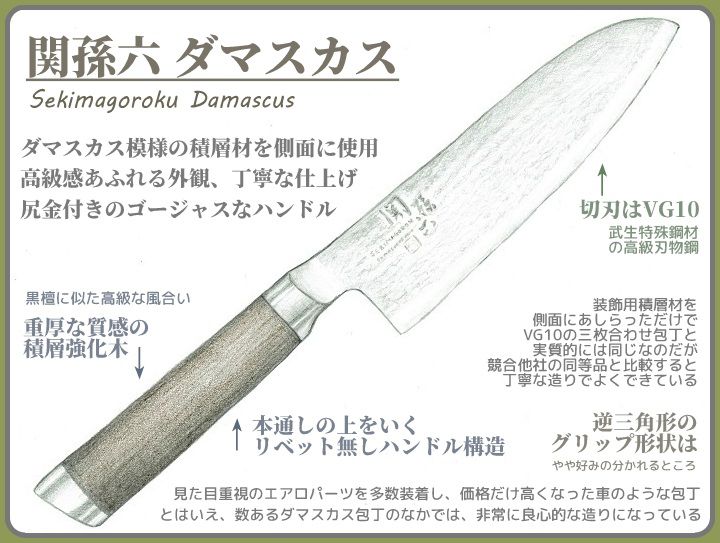

第5位:関孫六ダマスカス

5位:関孫六ダマスカス(ダマスカス包丁)

はたして模様で切れ味が良くなるのでしょうか? もちろんそんなことはありません

「関孫六ダマスカス」は、VG10鋼材を使ったステンレス割り込み包丁と、機能的には何ら変わりはありません

三枚合わせの包丁の側面材として、単層のステンレスを使うところを、装飾用の積層材にすげかえただけの、どちらかというと見た目重視の包丁です。 (その分価格が犠牲になっています)

ダマスカス包丁は、外観を重視しすぎると背厚が厚くなるなど、機能的なデメリットが生じる場合がありますが、貝印の良いところは、包丁の機能(性能)に関しては妥協を許していないところです

いたずらに積層枚数の多さを競うような「はしたない売り方」をしていない点にも、貝印の良心を…(続きを読む)

● 関連ページ:ダマスカス包丁は、なぜVG10ばかりなのか?

● 関連ページ:おすすめのダマスカス包丁を選ぶ - 包丁マニアの裏話

● 関連ページ:ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

第4位:関孫六10000ST(オールステン)

4位:関孫六10000ST(オールステンレス)

オールステンレス包丁は、刃と柄の継ぎ目がありませんので、衛生的に感じられます

ですが、食品工場などの、包丁の滅菌作業が不可欠な現場では、それほど使われていません(※1)

「衛生的な感じがする」というのと、「実際に衛生面で優れている」というのは、全く別物ですし、オールステンレス包丁には、さまざまなデメリットがあるからです

とはいえこの10000STは、見た目が地味になることを厭わずに、オールステン包丁のデメリットを可能な限り減らしていった努力の跡が見られます。オールステンの良さが生きる環境で使う場合には、高く評価すべきでしょう

オールステン包丁の滑り易さについては、各メーカーそれぞれに対策を講じており、ディンプルを設けたり、溝を付けたり、シリコン製のアタッチメントパーツを付けるなどして工夫していますが、これでは逆に汚れが溜まりやすく、非衛生的で本末転倒としか…(続きを読む)

※1:食品工場では、柄を色で分けた樹脂ハンドルの包丁が使われることが多いです

● 関孫六 10000ST (amazon 商品ページ)

● 関孫六 10000ST (楽天で安い順に検索)

● 関連ページ:オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まる

● 関連ページ:オールステンレス包丁の折損問題

第3位:関孫六15000ST(ステンレス・コンポジット)

3位:関孫六15000ST(ステンレス包丁)

関孫六15000STは、プレミアシリーズの中では最も高価な包丁であり、いわゆるフラッグシップ的な位置づけです

コンポジット接合のブレードが目を引きますが、割り込みや三枚合わせと比較するとメリットが実感しにくいため、どちらかというと「先端技術のひけらかし」的に終わっている感も否めません

コバルトスペシャルを使用した包丁でありながら、2万円以下に抑えているというだけで高く評価できるのですが、同一鋼材採用でより低価格の10000CL(1位)がありますので、相対的に評価が低くならざるを得ないのがつらいところです

また、「ハガネの切れ味」を持っている 10000CC(2位) と比較すると、どちらを高く評価すべきか悩むところですが、15000STの方が約1.5倍も高価ですので、コスパで比較すると(中略)

実際のところ、1位の包丁の方が安すぎるのだと思います。VG10鋼材の包丁で満足している方は、一度この鋼材を試して…(続きを読む)

● 関孫六 15000ST (amazon 商品ページ)

● 関孫六 15000ST (楽天で安い順に検索)

第2位:関孫六10000CC(炭素鋼複合材)

2位:関孫六10000CC(炭素鋼のハイブリッドブレード)

炭素鋼とステンレスのいいとこ取り。切れ味だけを最優先に考えるなら、これ一択です

炭素鋼複合材の包丁は、非常に実用的で優れた包丁なのですが、その良さを理解する人が少なく、あまりにも人気がないため、大手メーカーでこのタイプの包丁を作っているのは、関孫六を擁する貝印のみです

包丁としては素晴らしいのだけれど商品としての魅力が理解されず、なかなか日の目を見ることのない、無冠の帝王のような包丁です

包丁メーカーとしての貝印の素晴らしいところは、このような分かる人にしか評価されないような需要の少ない包丁でも、きちんと作り続けているところです

「関孫六 ダマスカス」が利益を出し続けているおかげで、このような「売れない包丁」も、カタログ落ちせずにいられるのかもしれませんが、それを差し置いても、高く評価したいところです

ただ単に「切れる」というなら、ステンレスの包丁でも充分切れます

切れ味とかかりの良さが、高水準で両立しているのが炭素鋼の包丁です

紙を試し切りしているだけでは、判らないこともあります

やたらと高番手の砥石で研ぎ上げ、ストロッピングまでして刃を仕上げ、「バターを切っているかのように、滑らかに紙が切れる!」と喜ぶのは、「料理をしない刃物マニアが陥りがちなパターン」ですが、その刃がまな板の上の食材に対しても実用的であるかどうかは…(続きを読む)

● 関孫六 10000CC (amazon 商品ページ)

● 関孫六 10000CC (楽天で安い順に検索)

● 関連ページ:炭素鋼複合材の包丁についての詳しい解説

第1位:関孫六10000CL(ステンレス・コンポジット)

1位:関孫六10000CL(ステンレス包丁)

炭素鋼を彷彿とさせる切れ味で、プレミアシリーズの中では最も高いコストパフォーマンスを誇っています。

鋼材はコバルトスペシャルを使用しており、親指がピタリと決まる口金の形状や、柄尻にいくに従って丸くなる三次元形状のハンドルも高く評価できます。

また、細部の仕上げにも手抜きがなく、貝印はよくこの価格で製品化できるものです(拍手)

外観的にも美しく、保守的な黒色ハンドルの包丁とはひと味違った色使いで、女性・男性を問わないユニセックスデザイン。

ハンドルのフィット感やバランスの良さなどは、実物を握った人にしか分かりませんが、一般的な本通しの包丁をしばらく振るったあとに、改めて10000CLを握ってみると、手にフィットする馴染みの良さに… 続きを読む

● 関孫六 10000CL (amazon 商品ページ)

● 関孫六 10000CL (楽天で安い順に検索)

このページでは、料理好きな方が、切れ味にこだわった高級な包丁を選ぶ場合を想定して書いています

「より安い価格で、切れ味に優れた包丁は?」 という場合は、こちらのページ

● 家庭用 おすすめ包丁 (安い価格で、最良の切れ味を)

2本目におすすめ、台所で役に立つ、超低価格のキッチンナイフは、こちらのページ

● 家庭で役立つペティナイフ (包丁マニアのお気に入り)

関孫六 全12本のうちベストはどれか?については、こちらのページ

● 関孫六 おすすめ包丁(プレミアシリーズ以外の12本を、詳細解説)

砥石で研ぐのは苦手だけど、切れ味は妥協したくないという方には、こちらのページ

● 包丁の選び方 (誰も言わないマニアな話) ・・・を、ご覧ください

あまり語られることはありませんが、自社生産比率や刃厚も、重要なポイントです

● おすすめのダマスカス包丁 (包丁マニアの裏話)

上記の様々な「包丁のおすすめ」を一つにまとめ、プロ・高級グレード包丁を追加したページはこちらになります

● おすすめ包丁(月寅次郎の決定版)

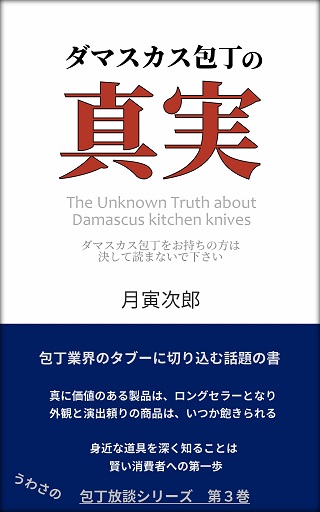

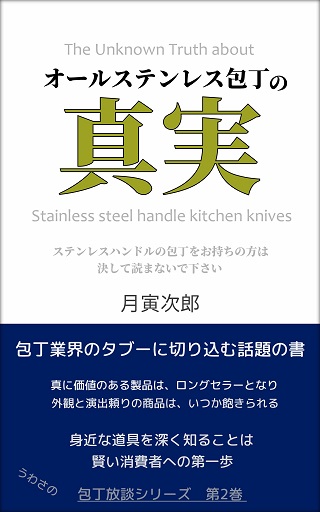

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)

包丁の切れ味について

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?

切れ味が良いのはどの包丁?とは、よく言われるところですが、市販されている●●の包丁であれば、技量の確かな人が砥石で研げば、トマトをスパスパ切る程度の切れ味は、簡単に出すことができます

上の画像では、トマトをまな板に置いた状態で、手を添えずに、トマトの重さを頼りに切り込んでいますが、この程度であればさほど難しいことではありません

(中略)

トマトを置いたまま(手を添えずに)薄くスライスするというのは、YouTubeで時折見られる、包丁のデモンストレーションです

やっているのはたいてい、包丁の販売業者か、売れないユーチューバーのどちらかです

双方に共通しているのは「やたらと高そうな包丁を使い、もったいつけてトマトを薄くスライスし、ドヤ顔をしている」ということです

ああいうのを目にした時は、「別に大したことでもないのに、やっていて自分で●●らしくないのかしら?」と思ってやってください

前述したように、安物の包丁でも、そのくらいのことは簡単に … 包丁の切れ味のページで、続きを読む

包丁の選び方について

包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)

包丁を研ぐ時に、砥石とシャープナーのどちらを使うかでも、包丁を選ぶポイントは変わってきます

砥石は研磨面が広く、粒子が摩耗すると、剥がれて下から新しい砥材が顔を出してきます。このため、硬い鋼材の高級包丁でもさほど問題がありません

ですがロールシャープナーの場合は、そもそも研磨面の面積が極小であり、粒子の角が摩耗して丸くなってしまうと、とたんに研げなくなります

そのため、●●な包丁を使用した方が、研ぐ際に硬度負けを起こさず、確実な刃付けができ、なおかつシャープナー自体も長持ちします

この事を明確に指摘しているのは、恐らくわたしだけです

これが知れ渡ってしまうと、刃持ちの良い高級包丁の売上が低下する懸念があるため、包丁メーカーも販売業者も決して口にすることはありません

ですが本当です。シャープナーは「消耗品」です。(消耗度には個人差があります)

ダイヤモンドシャープナーは、ダイヤだから永遠に使えると考えている人も多いですが、ダイヤとて摩耗します。(相対的に摩耗しにくいだけです)

また、表面にダイヤ粒を埋め込んだ「電着ダイヤ砥石」ですので、力を入れすぎて粒子が剥がれると、研磨力が如実に低下します

また、 刃こぼれをするのは、包丁が低品質だからと考える方も多いようですが、それは完全に間違いです

むしろ、硬度の高い高級な包丁ほど刃こぼれしやすいものです

高級な包丁は高硬度の鋼材が使用されており、その分だけ、粘りや「しなり」の少ない、パリンパリンの刃になっています

また、刃の抜けが良くなるよう、刃の厚みを丁寧に薄く削いでいます

このため、こじるような力を加えたり、●●を切ったりすると、容易に刃こぼれが生じることがあります

このように、包丁は、硬くて高級なものほど … 包丁の選び方のページで、続きを読む

併せて読みたいページ、包丁のカスタム例

● 傷だらけのペティナイフを、ピカピカの鏡面仕上げに

● 和包丁のカスタム(サビだらけの手打ち鍛造包丁をリフレッシュ )

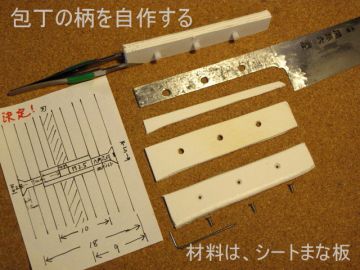

● 包丁の柄を自作・交換(柄の割れた昔の包丁を、今によみがえらせる)

ナイフカスタムの例

● 30年前のオピネルを分解・鏡面仕上げに

● フィレナイフのカスタム(漆塗りと鏡面仕上げ)

シャープナーで包丁を研ぐコツ

シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる

「包丁の刃筋が●●になる」というのは、わたしが働いていた和食系外食店の厨房で、実際にあった話です。

その店舗では、アルバイトの方が多数勤務されており、全員に包丁砥ぎを習得させるのは無理があったため、砥石ではなく、誰でも使えるシャープナーを導入していました

年季の入ったアルバイトの方は、前後にノコギリのように動かして研ぐと、使いづらい包丁になるということを経験的に知っていましたので、独特の使い方をしていました

シャープナーを使う際に、包丁の先端までぐっと力を込め、手前に引き切るようにして使っていたのです

アゴの先端をシャープナーの刃に合わせ、そこから刃の先端まで一気に引き切るようなやり方です

このやりかたですと、刃先までおおよそ均等に研ぐことができますが、一方で力を込めすぎると、引き切った包丁が勢い良く振り下ろされることになり、とても … シャープナーで包丁を研ぐコツのページで、続きを読む

包丁の研ぎ方

包丁を研ぐのは、決して難しいことではありません最初は思い通りにいかないかもしれませんが、自転車と同じで、一度できるようになれば、その技術は一生役に立ちます

わたしが実際に研いでいる様子は、下の動画で見ることができます

5分少々の時間で、さくっと刃を付けています

後半の「最終仕上げ」は、やらなくても構いません(自己満に近い部分です)

重要なのは、角度をぶらさないことと、砥石を当てたい部分にしっかり指を当てることです

※ 解説は字幕で補足しています。日本語字幕をONにしてご覧ください

でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません

研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

選考を終えて(なぜこの順位なのか?)

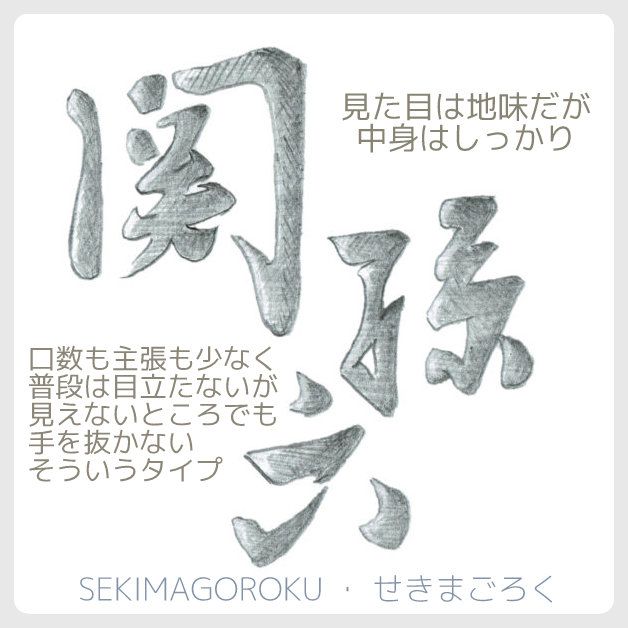

当ランキングでは、わたしが実際に買うとしたら、どの包丁を選ぶか?という視点で、切れ味とコスパを重視して選びました。

見た目は地味で人気がなくても、包丁としての本質がしっかりした製品は高く評価しています

一方で、財布の紐を緩くする事しか考えていない外観重視の包丁、もしくは、単に流行に乗っただけの包丁は、低評価にして切り捨てました

そのため、包丁の人気順ランキングとはかなり異っています。いやむしろ、正反対に近いでしょう 包丁選びで迷っている場合は、参考にしてみて下さい

包丁の選び方にはさまざまなポイントがありますが、最も重要視すべきは、やはり価格に対する切れ味のコストパフォーマンスです

単に、「価格と切れ味」のコスパ比較であれば、1位と2位が逆転してしまいますが、家庭用包丁には、ある程度の錆にくさも必要かと思い、この順位にしています(あくまでも定価で比較した場合です。2位の包丁は値引き額が低いため、実売価格が高めになっている点は要注意です)

10000CLを1位にしたのは、優れた鋼材を使いながら低価格に抑えている点、加工技術の高さが垣間見える口金とハンドルの作り込み、実用性の高さなどを総合的に評価した結果です

とはいえ、切れ味を評価して、やはり10000CCを1位にするべきだったかなと、今でも逡巡が絶えません

包丁の扱いがある程度まっとうであれば、切刃がハガネであっても錆が浮くことはありません

包丁を丁寧に扱う方であれば、炭素鋼複合材の10000CCを1位にしても良いと思います

包丁のどのポイントを重視するかで、大きく順位は変わってきます

それぞれの包丁の解説を読みながら、自分が重視したいポイントに優先順位を付け、自分に最も合った包丁を選んでみてください

ネットに溢れる「おすすめ包丁ランキング」のカラクリ

ネット上には、「包丁おすすめランキング」や、「おすすめ包丁 20選」など、似たようなページが溢れていますが、実際に読んでみると、中身がまるで無いことに驚かされます

フリー素材のイメージ画像の多用と、お決まりの「いかがでしたでしょうか?」の締め言葉

誰もが一度は「これは酷い…」と思ったことがおありでしょう

あの手の量産型コンテンツは、一件あたり300~500円程度の金額で、個人ライターが請け負いで執筆しています

サイト運営者と書き手が別々であることも特徴で、サイトに寄稿するライターが何十人もいたりします

ライター側はお金をもらい、ネットで集めた受け売りの宣伝文句で文字を埋めているだけです

間違っても、長年の経験と豊富な知識に裏付けられたものではありません(一種の「コタツ記事」です)

サイト運営者側も基本的に利益重視でしかなく、商品さえ買わせてしまえば、後は知ったこっちゃないというスタンスですので、文章の信頼性・妥当性などノーチェックです(そもそも専門知識がないのでチェックのしようがありません。)

包丁のコンテンツで例えると、「自分の砥石を持っている」くらいならまだましな方で、ろくに包丁を握ったことすらないような人が書いていることも、ちらほらです

倫理観にも乏しいので、著作権に抵触しかねないコンテンツや画像の「パクリ」、信憑性の疑わしい記事も多いです。DeNaの医療系キューレーションサイトでは一時期社会問題にもなりました

酷いものでは、amazonの包丁売れ筋ランキングをそのままコピペして作ったものも多数見受けられます

当ページは、(私見ではありますが)そのような○そコンテンツとは、一線を画したランキングにするべく、それなりに時間をかけて作りました

掲載している包丁の絵(鉛筆デッサン)も、わたしが実際に描いたものです。(決してパクらないで下さい。文章内容もパクっちゃダメですよ)

また、当ランキングでは、「売り上げを伸ばすこと重視の包丁」や「使う人の事を本当に考えていない包丁」は、どこがダメなのかを説明した上で、厳しく切って捨てています

(包丁メーカーや包丁販売とは無縁の立場ですので、歯に衣着せぬ物言いになっています。あくまでも個人の意見です)

この記事が、本当に良い包丁を選ぶ一助になれば幸いです

補足: 関孫六には、プレミアシリーズ以外にも、普及価格帯の包丁もありますが、それらは今回除外し、プレミアシリーズのみのランキングといたしました

関孫六ノーマルシリーズについては、機会があれば、後日改めて書いてみたいと思います

追記

「関孫六のノーマルシリーズ」について、改めて詳細解説ページを作りました

単に解説するだけでなく、「どの包丁が最もおすすめか?」という視点で、ベストの一本を選んでいます

このページを作成するにあたり、「わかたけ」から「くじゃく」まで、関孫六を一本一本調べましたが、出た結論は「真ん中あたりのグレードが、最もコスパが良い」という結論に至りました

● 関孫六のおすすめ包丁

詳しくは、上記のリンク先ページにてご覧ください

鋼材グレードやハンドルの樹脂素材等についても、詳しく解説しています

筆者が実際に愛用している包丁は、どんな包丁?

このページを書いた当人が、実際に愛用している包丁を何本か紹介します

職人さんが使うような片刃の和包丁から、細身のペティナイフ、年季の入った昔の三徳包丁までいろいろありますが、使用するシチュエーションに合わせ、様々なメーカーと種類の包丁を使い分けています

すべて閲覧する場合は、こちらの月寅次郎が使っている包丁、ナイフ、砥石 をご覧ください

現状で、和包丁4本と洋包丁9本、ナイフ5本、砥石12本を掲載中です

当ページの内容は、このように数多くの包丁を実際に使い、研いで刃付けした経験と知見に基づいています

筆者プロフィールはこちらです(月寅次郎)

薄刃包丁(自作カスタム・再生品)

薄刃包丁(自作カスタム・再生品)ハガネ(炭素鋼)の和包丁で、関西型の鎌形薄刃包丁です

入手時は柄が無く、全面にサビの浮いた長期保管品でしたが、自分で 柄付けを行い、 漆塗り、 中子の防錆処理、 鏡面仕上げ と手を加え、使えるように再生カスタムしました

薄刃包丁は、万人におすすめできる包丁ではありませんし、間違っても「最初の一本」ではありません

ですが、料理に対して深い探求心を持つ方であれば、一度手に取って、試していただければと思います

素材を生かしたシンプルな料理であればあるほど、「切れ味によって味が変わる」ということを実感することができます(火を入れない料理は特にです)

(裏すきのある片刃の包丁ですので、「包丁を研ぐ技術と、研ぎに対する探究心」を持っている方、もしくは「料理玄人の方」にのみおすすめします)

貝印 関孫六10000CL 三徳包丁

貝印 関孫六10000CL 三徳包丁当ページで「おすすめ1位」に推した包丁ですが、個人的にも実際に使用しております

切刃鋼材にコバルトスペシャルを使っていながらも、手頃な価格というところが一番のおすすめポイントです

ただ、本当に高く評価したいのは、柄と口金のつくりです

かなり凝った形状になっており、握った時の手当たりの良さを本気で追求したことが判ります(実際に握って長時間使ってみないと判らないような地味なポイントなのですが、設計した人は称賛されるべきだと思います)

なかなか気に入ったので、ハンドルを漆塗り、口金を鏡面仕上げにカスタムして使っています

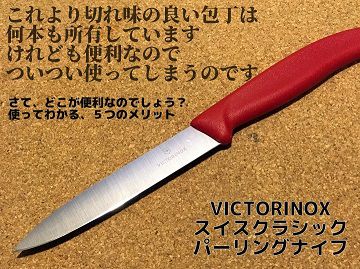

ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフ

ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフ細身でアゴの無い形状のペティナイフです

鋼材も柔らかめで、刃厚も薄いため、力を加えると刃体がしなります

日本製の刃物メーカーは、「しなる刃物」を良しとしないところがあって、カチカチに硬い刃体が多いのですが、こういった小ぶりで細身のキッチンナイフには、高硬度な鋼材よりも中硬度で靭性のある鋼材の方が良い場合があります

刃がしなると折れにくくなるため、ぎりぎりまで刃を薄く仕上げることができ、結果として抜けの良い刃に仕上がるのです

特に良さを実感するのは、バターやハードチーズなど、粘着性のある食材を切る際です。刃が薄く刃幅も狭いため接触抵抗が少なく、結果として軽い力で切り抜けることが可能です

すでに三徳包丁や牛刀などを持っている方が、キッチン用サブナイフとしての2本目を買うのであれば、おすすめの一本として挙げられるでしょう

野菜の梱包テープを切ったり、食材のビニールを開封する際などにも非常に使い勝手が良く、いろいろと小回りが利きますのでとても使いやすいです

包丁の価値を、切れ味のみで判断する人は意外に多いものですが、「刃抜けの良さ」については無頓着の人が多いものです

刃抜けの良い包丁とはどういうものか知りたければ、このペティナイフで大根を二つ割にしてみれば、よく分ると思います

● 関連ページ: 包丁を研ぎおろして刃抜けを良くする

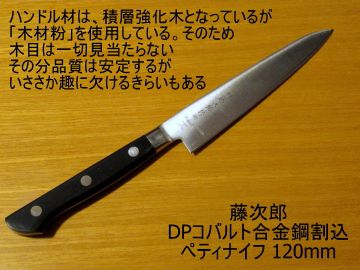

藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフ

藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフV金10号でお手頃価格、オーソドックスな作りです

価格を抑えている分だけ、刃体の成形がそれなりになっていますが、全体的には堅実で無難な造りになっています

この包丁の長所について考えてみたのですが、「とにかく量を切る」という場合におすすめです

V金10号(VG10)は、研ぎ上げた直後のここ一発の切れ味で勝負するよりも、「使うに足る程度の切れ味が、長く持つ」という、耐久性勝負に強い鋼材です

弁当屋さんや給食センターなど、食材の量が「段ボール何箱」という単位の場合には、とても強い味方になるでしょう

包丁を消耗品のように使い倒すシチュエーションでなくとも 「包丁をあまり研がないので、切れ味が長く保てる包丁が欲しい」という方にもおすすめできると思います)

個人的には、刃の形状に一部気に入らないところがありましたので、研ぎ抜いて厚みを抜いて切り抜けを良しく、鏡面仕上げにして使っています(たまたま外れに当たってしまったのかもしれません)

ちなみに当ページの包丁おすすめランキングの中では、10000ST(4位)と、ダマスカス(5位)が、VG10鋼材を使用しています

年季の入った包丁も修理して使っています

年季の入った包丁も修理して使っています約30年前に使っていた関孫六です

刃体は炭素鋼で、柄の部分は「背通し」になっています(近年、背通しの包丁はあまり見なくなりました)

柄を通している鋼材の部分まで炭素鋼ですので、その部分にサビが出て柄が浮いてしまっています

いろいろと試行錯誤して自作の積層材にDIY交換し、現役復活しております

その後、自作木製ハンドルに挿げ替えました。(口金に相当する部分はジリコテ材、握り手は花梨、ピンはステンレスではなく、メンピサンの丸棒を使い、オールウッドハンドルに仕立てました)

とても握りやすいハンドルになったと、自画自賛しています

砥石台の自作(バットはめ込み式)

砥石台の自作(バットはめ込み式)包丁を研ぐ環境にもこだわりたく、砥石台も自作で作りました。木材をカットして塗装し、ゴムシートを貼ったシンプルな構造ですが、ステンレスバットに嵌めこむことで、バットが水受けとなり卓上で研ぐことができます

天板はフラットで砥石の固定機能は無いですが、貼りつくように密着するので安定性は抜群です。 砥石を取り換える際など、市販品のようにその都度ネジを回して固定する必要も無く、とても楽です

わたしが使っている砥石

わたしが使っている砥石わたしが実際に使っている砥石です

荒砥に中砥、仕上砥、修正砥石や名倉まであわせると、10本以上になっています

平面維持度が高く、切削性に優れた刃の黒幕を推す人も多いですが、個人的にはキングデラックスが好きだったりします(研ぎ味とストロークを返した時のかかり具合を重視し、切削力を最重要視していないためです)

砥石のどのポイントを重要視するかで、最適な砥石は変わってきます

プロの研ぎ師であれば「速く研げて、減らない」のが重要ですし、カンナやノミなど「面」を研ぐ場合は平面維持度が重要です

家庭で包丁を研ぐ場合は、刃が良くかかって滑る感じがせず、誰にでも研ぎやすい安定感が重要です

関孫六(貝印)の包丁づくりの特徴

当ページでは、歯に衣着せぬ辛口な物言いで順位付けをしていますが、それはあくまでも「あえて順位をつけるとどうなるか?」という視点で解説しているからに他なりません

当ページでは、歯に衣着せぬ辛口な物言いで順位付けをしていますが、それはあくまでも「あえて順位をつけるとどうなるか?」という視点で解説しているからに他なりません貝印の包丁ブランドである「関孫六」は、信頼できる良心的な造りが特徴で、基本的にはどの包丁を買っても、おおよそ間違いがありません

高級な包丁は、良質の鋼材を贅沢に使用し、コストをかけて細部まで丁寧に仕上げています

普及価格帯の包丁の場合は、上手にコストダウンを行い、手頃な価格で優れた切れ味を実現しています

今回、5位や4位にランキングした包丁は、相対的に順位が低くなっていますが、それは他の包丁の完成度が高すぎるからであって、決して包丁自体のクオリティが低いわけではありません

むしろ、他社製のダマスカスや、オールステンの包丁を買うくらいなら、「関孫六の包丁を買え!」と言いたくなるくらいクオリティは高いです

スケールメリットを生かした高いコストパフォーマンスについては、他社の追従を許しません。諸手を上げておすすめします

昔はツヴィリングなどのドイツ刃物メーカーもそれなりに競争力がありましたが、平成を経て令和となった現代では、貝印の後塵を拝している状態です

技術的に追いつけなくなったので、日本のナイフメーカーを買収し、人も技術も取り込むことで、なんとか競争力を保っている状況です(長年培ったブランド力と、日本の鋼材メーカーのおかげで持ちこたえています)

他社のダマスカス包丁に比べると…

最下位にランキングした「関孫六ダマスカス」にしたところで、69層とか101層など、いたずらに積層枚数の多さをセールスポイントにしている他社製のダマスカス包丁と比較すると、よぽど良心的です大きな声では言えませんが、中小包丁メーカのダマスカス包丁は、どれも中身は同じだったりします

出来合いのダマスカス積層鋼を、鋼材メーカーから仕入れて包丁に仕立てているだけだからです

101層などに至っては、正直、〇っかじゃなかろうかと思います

追記:

ダマスカス包丁は、なぜVG10ばかりなのか?のページを作成しました

「なぜダマスカスは、どれも中身が同じになりがちなのか?」について解説しています

オールステンレス包丁は、玉石混交

4位にランキングしたオールステンレスの10000STにしても、ステンレスハンドルの先駆けである某メーカーの製品に比べれば、良心的な造りになっていますオールステン包丁は、外観デザインを重視しすぎて機能がなおざりになっている包丁が多いですが、関孫六の場合、そのような傾向が少ないです

詳しくは、オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まるのページをご覧ください

関孫六10000STは、ビーズショット加工によって、水濡れ時の滑りにくさと汚れの溜まりにくさを解決しています

ただ、この表面仕上げは、見た目的にあまり映えません

のっぺりとした外観に見えるため、地味な印象を受けます

そういう意味では、「機能的には優れているが、見た目で損をしているオールステン包丁」と言えるでしょう

関孫六は、機能性と実用性を重視

「ダマスカス」にしろ、「オールステン」にしろ、一定の需要のある売れ筋の包丁ですので、貝印もこれらをラインナップに加えてはいますですが、関孫六の包丁には、それぞれのタイプのデメリット要素を、可能な限り潰そうとした努力や創意工夫の痕跡が、製品の端々に感じられます

デメリットを改善した結果として、見た目が地味な仕上がりとなっていることが多く、結果として関孫六の包丁は、見た目で損をしていることが多いです

しかし、たとえ外観が地味になったとしても、包丁としての重要な機能の方をきっちり優先させてくるところが、関孫六ブランドの特徴でもあります

(この表現は、とても褒めているのだと思って下さい)

関孫六・旬などの貝印包丁ブランドについては、こちらのページで別途解説しています

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール