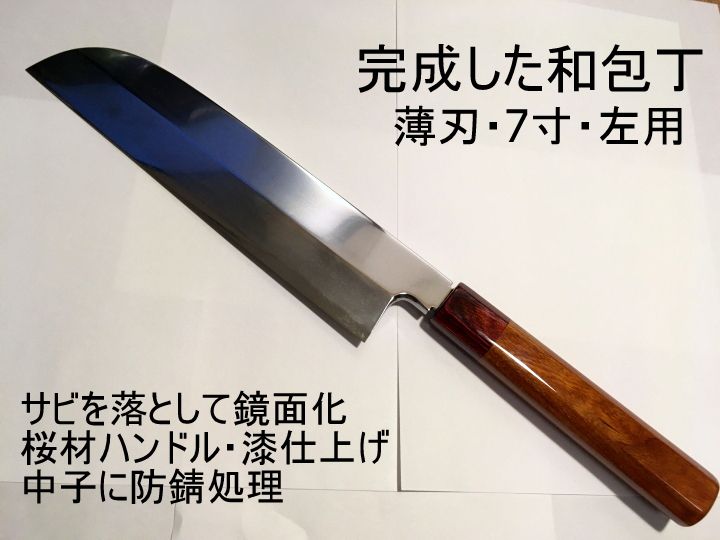

和包丁のカスタム(薄刃包丁)

最終更新日: 作者:月寅次郎

錆の浮いた包丁を、リフレッシュ&カスタム

画像は、作業前と完成後のビフォー・アフターです

種類:鎌形薄刃包丁(7寸・左利き用)

鋼材:青紙2号(推定)

刃 :平は鏡面仕上げ、裏面は半鏡面ヘアライン仕上げ

柄 :漆塗り光沢仕上げ、ハンドル材はチェリーウッド(桜材)

このページでは、カスタムの工程を大まかに紹介しています

より詳しい解説については、各工程毎にまとめましたので、下記ページをご覧ください

- 刃体全体の大まかなサビ取り

- 和包丁の柄付け

- 平(ひら)を鏡面仕上げにする

- 峰とアゴの内側も、同様に鏡面化

- 裏すきは、アールを付けた砥石で面研磨、ピンホール錆の除去

- 柄を「漆塗り」にする

- 和包丁の防水処理(エポキシ充填、中子の防錆)

- 刃付け・完成

↑クリックすると、該当するページにジャンプします

手直しした箇所・カスタムの状況

裏面(裏すき)を、半鏡面のヘアラインに

裏面(裏すき)にもかなり錆が浮いており、修整に手間がかかりましたが、最終的には半鏡面のヘアラインに仕上げました

裏面の修整と半鏡面仕上げの解説ページ

柄を漆で仕上げる

桜材の柄を入手し、漆で仕上げました

下方に掲載している塗る前の状態と比較すると、見た目の印象がかなり異なることが判ります

漆塗りの各工程の解説ページ

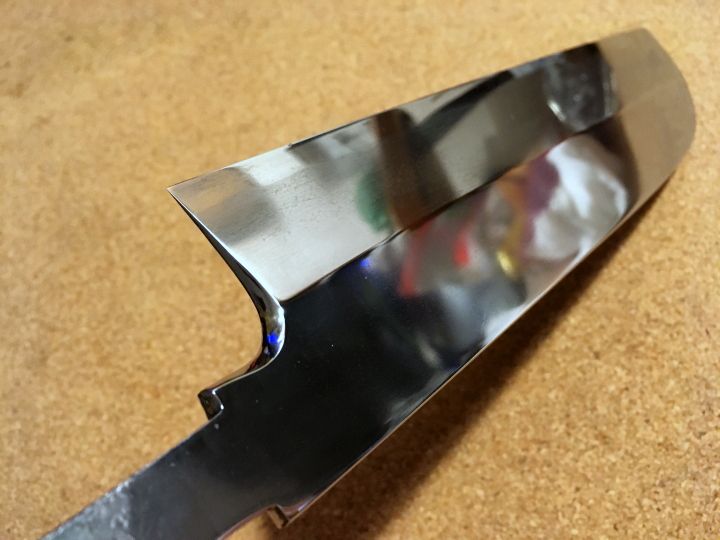

アゴ マチなど、細部の仕上げ

アゴの内側の面やマチの周囲なども、時間をかけて丁寧仕上げました

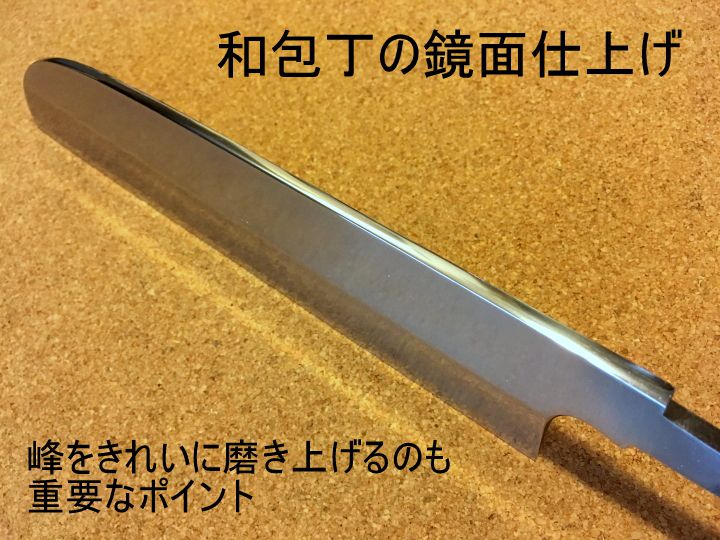

峰を磨く

峰の角を落とし、きれいに磨き上げると、包丁が引き立ちます

峰とアゴの鏡面仕上げの各工程

平(ひら)の鏡面仕上げについての解説

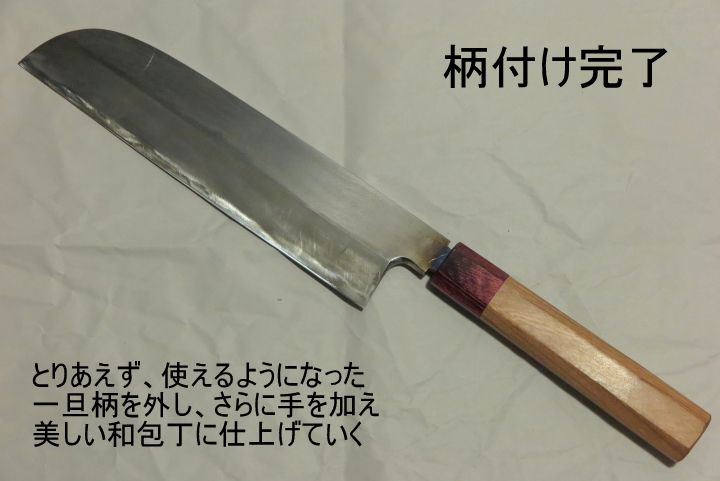

カスタム前:錆を落として、柄を付けただけの状態

鏡面仕上げや、漆塗装を施す前の状態です

ざっくりと錆を落として、柄付をしただけになります

機能的には何ら支障なく、この状態で普通に使うことができます

研磨や塗装を施した「カスタム後」の画像と比べてみると、「普通の和包丁」という感じです

和包丁の柄付けの解説

和包丁の防水処理(エポキシ充填、中子の防錆)について

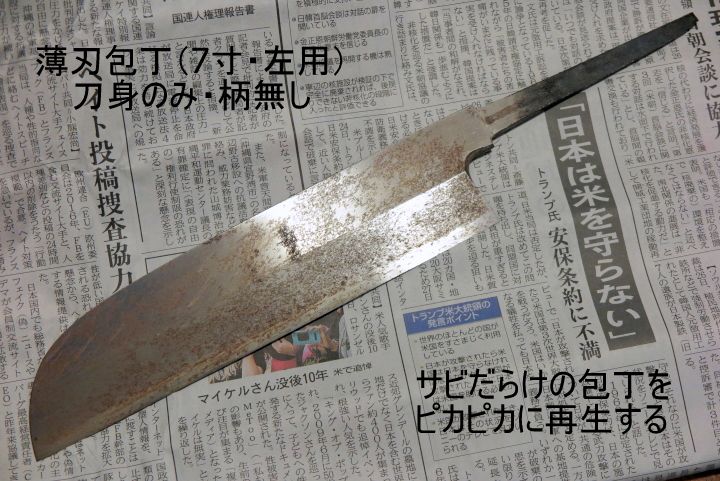

初期状態:包丁入手時・未加工の状態

包丁を入手した時の画像です(リフレッシュ前)

柄の無い、刀身のみの状態で入手しました

全面に錆が浮いていますが、致命的な腐食は無いように感じました

切刃の面の崩れ、しのぎ筋の乱れ、裏押しの広がりなどは見られず、長期保管の未使用品のようです

手をかけて仕上がれば、庖丁として充分再生可能と思い、この状態で購入しました

大まかに全体をサビ取りした工程

完成した状態(サビ取り、柄付け、鏡面化、柄の再塗装などを実施)

手間と時間はかかりましたが、きれいに仕上げることができました

切刃と裏押しの部分には部分的に腐食痕が残っていますが、敢えてきっちり仕上げずに、そのまま残しています

この部分は、使用に伴って自然に減っていく部分ですので、わざわざ削ってすり減らすのは、もったいないのです

そういう意味では、わずかに未完成な部分を残しています

刃付けと、完成後の解説

薄刃包丁の切れ味について

薄刃包丁と一般的な洋包丁の二本を用意し、キャベツの千切りで比較してみると、かなりの違いがあることが解ります

この時は、愛用の関孫六10000CLと切り比べてみましたが、薄刃包丁の圧勝でした

薄刃包丁の方は、「片刃」で、なおかつ「裏すき」がありますので、切りかかりの部分で刃が全く逃げません

しかも薄刃包丁は、刃がかなり鋭角です

一般的な洋包丁であれば、刃角30度少々のものが一般的だと思いますが、薄刃包丁の刃角は、おおよそ15度程度です(実際に計りました)。 恐ろしく鋭角です。(そのため、慣れていない人が刃をこじって使うと、パリンと刃が欠けて、大きな刃こぼれが生じることもあります)

片刃、裏すき、刃が鋭角、手打ち鍛造の炭素鋼、とまあ、ここまで条件が揃うと、比較対象の洋包丁の方が可愛そうになるくらいです

この時の10000CLの状態は、研いだ後にさほど使い込んでおらず、コピー用紙であれば簡単にささがきができるレベルで、普通の人なら「とてもよく切れる」と感じられるレベルでした

一方の薄刃包丁の方は、大根サラダを何度も作り、研ぎあげ直後の切れ味がかなり劣化したと感じるところまで落ちていました

研ぎ上げ直後は、画像のエラストマー製の柔らかいまな板の上で使うと、まな板に食い込んでしまって、逆に使いづらく感じる程なのです

「かなり劣化した」と書いたのは、この、まな板への食い込みが感じられなくなってきたからであり、決して切れ味自体が悪いわけではありません、むしろ非常によく切れます

ただ、研いだ直後と比べると、相対的に切れ味が落ちたという意味です

このまな板に食い込むような感覚は、我が家に数多くある包丁の中では、この高砂屋の薄刃包丁と、水野鍛錬所の薄刃包丁しか出せません

ですので、打ち物をする際は、優しくやさしく、あまりまな板に打ち付けないようにして使っています

関孫六10000CLも、造り込みや仕上げが優れており、コバルト含有の優れた鋼材を使用した、良い包丁なのですが、比べる相手が悪すぎるのです

片刃で裏すきのある包丁は、二つ割にする際に刃が真っすぐ入りにくいため、その点がデメリットとして出てきますが、それと引き換えに、次元の異なる切れ味を見せてくれます

今回改めて切り比べてみたことで、改めて薄刃包丁の素晴らしさを再確認できました

薄刃包丁は、決して誰にでもおすすめできる包丁ではなく、むしろ使う人を選びますが、包丁の奥深さを探求したい方は、薄刃包丁を試してみてください

和包丁というと、刺身包丁(柳刃包丁)が注目されがちですが、和包丁の「極み」は、薄刃包丁ではないかと思います

洋包丁のカスタム

日本橋木屋の牛刀 カスタム

日本橋木屋の牛刀 カスタム日本橋木屋の銘がありますが、中身はMISONOのスウェーデン鋼牛刀です

モディファイ箇所は、刻印の漆埋め、口金鏡面仕上げ、ハンドル漆塗り、微細な隙間の埋め込み、中子のグラインダー傷修整等です

レビューと解説ページはこちら

|

| | |

● 次のページ:刃体全体の大まかなサビ取り

● 包丁と刃物のトップページ:包丁とナイフの評価とレビュー、カスタムやら鏡面やら