峰磨きとアゴ磨き - 和包丁のカスタム(薄刃包丁)

最終更新日: 作者:月寅次郎

峰とアゴの内側も鏡面化

細かい部分を丁寧に鏡面に仕上げることで、包丁のグレードが一段と上がります

前ページでは、「平」の研磨を取り上げましたが、このページではアゴの内側と峰を磨いて鏡面に仕上げます

アゴからマチにかけての研磨

アゴの内側も、丁寧に仕上げます作業手順を簡単に紹介すると…

-

耐水ペーパーで、大まかにサビを落とす

-

軸付ゴム砥石でグラインダー跡を除去し、面取りを施す

-

コンパウンドで平滑度を引き上げ、鏡面に仕上げる

これは見た目だけの処理ではなく、実利もあります

角の立った部分を落とし、丁寧に面取りすることで、指あたりが良くなります

また、包丁洗浄後の拭き取り時においても、布巾がスルスルと抜けて引っ掛からなくなります

グラインダーの溝跡に水分が残留することも無くなります

それでは、実際の作業に移りましょう

錆を落とす

まずは、作業前の状態をよく確認します

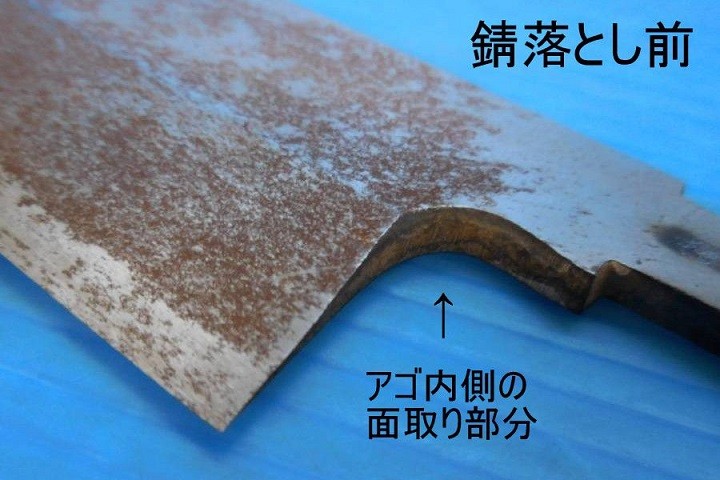

入手時、サビ取り前の状態は、このような状態でした

錆が深く入っていて、かなりガタガタです

指が直接当たる部分ですので、握り心地やフィット感に影響します。ここは入念に処理したいポイントです

耐水サンドペーパーで、おおまかに錆を取りました

※ サンドペーパー(耐水研磨紙)の選び方については、

● サンドペーパーはどれも同じではありません のページをご覧ください

低品質の研磨紙にはどのようなデメリットがあるか、実例サンプルを上げて赤裸々に解説しています

とはいえここまで仕上げれば、柄を付けて刃付けすれば、普通に使える状態です

ミニルーターとゴム砥石で、グラインダー跡を消す

PROXXON

ミニルーター

No.28400

ヤナセ

ゴム砥石#80

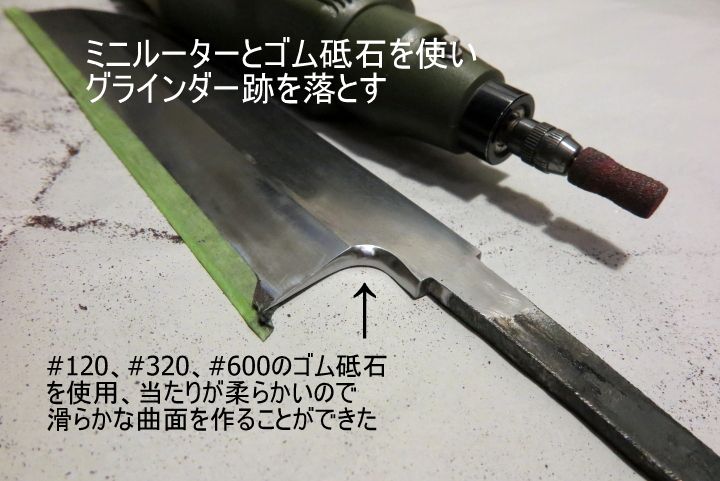

ゴム砥石と電動工具(プロクソンのミニルーター)を使って研磨し、グラインダーの跡を除去しましたミニルーター

No.28400

ヤナセ

ゴム砥石#80

(左の画像の商品です、実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

上の画像は、まだコンパウンドをかける前の状態ですので、鏡面と言うほどではありませんが、グラインダーによる研磨痕は除去できており、かなり平滑な面が出ています

ここまで仕上げることができれば、あとは手磨きで簡単にフィニッシュ可能です

なお、ゴム砥石は、#120番、#320番、#600番というように番手を徐々に上げて使用しています

必ずしもこの番手で無ければダメというわけではありません。#80→#120とゴム砥石で仕上げ、後は耐水ペーパーで研磨するのも一つの方法です

※ ゴム砥石は品質の確かなものを使いましょう(軸径の適合も要確認です!)

以前、モノタロウのプライベートブランド品を使用したことがありますが、砥材の量が少ないのか、研磨効率が非常に悪く、閉口した覚えがあります(サンドペーパーも切れが今ひとつでした)

言うまでもありませんが、メーカー名で検索しても会社のページがヒットしない中華品は「地雷そのもの」だと思って下さい

左上の画像の商品は、ヤナセのゴム砥石ですので安心して使えます(わたしも実際に使っています)

プロクソン純正のゴム砥石も販売されてはいますが、小さい割には高いのでコスパが悪いです

画像のミニルータは、わたしが長年使っているPROXXONの「NO.28400」というモデルで、550gとやや重めですが50Wの強力タイプでトルクも充分です

使用した感想や、ミニルーターの選び方のポイントについては、こちらの ミニルーター - PROXXON(プロクソン) のページをご覧ください

鏡面に磨く

KOYO

サイザー46

ブルーマジック

ウィルソン

超微粒子

コンパウンド

この後は、ミニルーターをそのまま使い、赤棒相当のサイザー46でバフがけして目を細くした後、ブルーマジックで手磨きして鏡面に仕上げ、さらにウィルソン超微粒子を使って光沢の乗りを良くしていますサイザー46

ブルーマジック

ウィルソン

超微粒子

コンパウンド

(左の画像の商品です、実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

柄を分離した状態で、刃体だけにして研磨していますので、柄に近い根本の部分まできっちり磨き上げることができました

マチの切れ込んだ部分は磨きにくいところですが、手を抜かずに磨き込んでいます

アゴ内側の面取り部分も、ゴム砥石を当てた時とは異なった、てらてらした光沢を乗せることができました

細かい部分に手を抜かずにきっちりと仕上げると、数段上のグレードの包丁のようになってきます

この包丁は、物自体はとても良いものでプロ(本職)向けの商品でもあるため、元々のグレード自体はかなり高いものではあり、本来のグレードに戻ったというべきかもしれません

ブルーマジックの使い方については、別途 ブルーマジック のページで解説していますので、そちらをご覧ください。恐らく日本一詳しい解説ページです(自称ですが、まず間違いないと思います)

アゴ内側の処理

新潟精機

ポリッシング

パウダー

#20000

「平」を鏡面仕上げにした和包丁は、いくらでも販売されていますが、霞の和包丁でアゴの内側まで鏡面に仕立てたものは、ほとんどお目にかかれません(本焼きならありますが、霞の場合はそこまでやらないのが普通です)ポリッシング

パウダー

#20000

ここは目につきにくい部分ですので、美麗に仕上げても製品価格が上がるばかりで、加工費用に対する販売訴求効果が薄いとみなされています

洋包丁においても同様の傾向があり、どのメーカーもアゴの内側については、「いかに手を抜いて(低コストで)、それなりに仕上げるか」というスタンスになっています

少なくとも、「当社の包丁は、アゴの内側までこんなに仕上げがきれいです!」と積極的にアピールしているメーカーは、皆無です

そのため、アゴの内側を美しく仕上げたければ、自分でやる以外にありません。(個人で行う包丁のモディファイとしては、「違いを見せられる部分」です)

上の画像は、ミソノの牛刀(スウェーデン鋼)のアゴの内側を処理した例です

口金の部分も同時に研磨をかけています

(具体的な作業手順は、画像をタップすると該当ページに飛びます)

こちらは、関孫六10000CLのカスタム事例です。量産品の包丁でも一手間加えることで、ここまで美しく仕上がります

ハンドルは、いつものように「漆塗り」で仕上げています。こちらも画像をタップすると該当ページに飛びます

このように、月寅次郎の包丁カスタムは、アゴの内側まで美麗に仕上げるのが一つのポイントです(他の包丁も、すべてこのクオリティで仕上げています)

● 関連ページ:月寅次郎の包丁カスタム一覧

アゴ内側の「えぐり」

見てわかる通りこの包丁には、アゴの内側が大きめに削り込まれています(個人的にこれを「えぐり」と呼んでいます)ここにえぐりを入れるというのは、(製造側としては)ひと手間かかる作業です。どちらかというと「えぐり」の無い包丁の方が一般的だとは思います

大きめにえぐりを入れているから良い包丁、高級な包丁、・・・というわけではありませんが、個人的には「この形」が好みです

握り込んだ時の指あたりが良いというのもありますが、マチからアゴにかけての曲線が美しく見えるというのも理由です

ちなみに、我が家にある別の和包丁、水野鍛錬所・源昭忠には、「えぐり」がありません。また、堺刀司の薄刃包丁 には「えぐり」があります

※ 堺刀司の和包丁にも「えぐり」の有るものと無いものがあります。堺に所在のある「特定の刃付け業者さん」が、このシェイプの外観に仕立てていると推測しています

峰も同様に仕上げる

郷右馬允義弘

鎌型薄刃

白紙2号

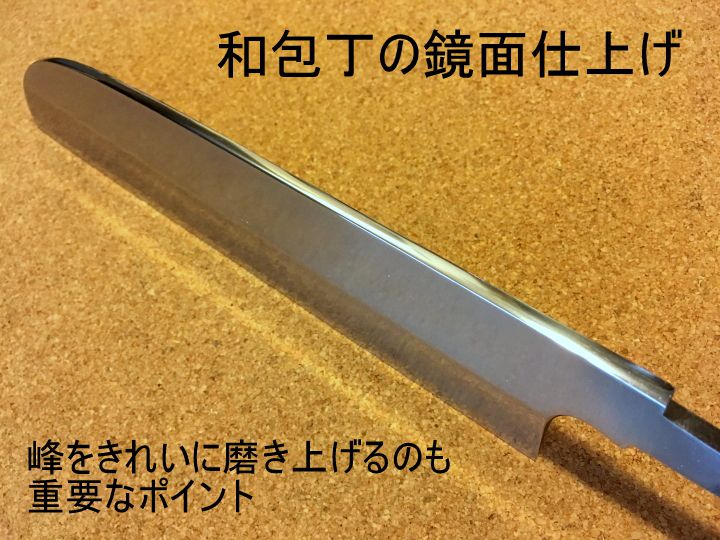

峰の部分も丁寧に磨いて仕上げました鎌型薄刃

白紙2号

作業的には、アゴの部分とほぼ同様の磨き方をしています

包丁の峰は、上の方を持って握り込むと手に当たる部分ですし、常に目に入るところでもあります

峰の角を丁寧に丸め、磨き上げると、庖丁の高級感がぐっと上がります

(安物の洋包丁は、プレスで抜いた跡が残っていたり、バリ取りがいい加減だったりと、差の出やすい部分です)

● 次のページ:裏すきは、アールを付けた砥石で面研磨、ピンホール錆の除去

● 前のページ:平(ひら)を鏡面仕上げにする

● 目次のページ:和包丁のカスタム(薄刃包丁)

● 包丁と刃物のトップページ:包丁とナイフの評価とレビュー、カスタムやら鏡面やら