サンドペーパー(耐水ペーパー)は、どれも同じではありません

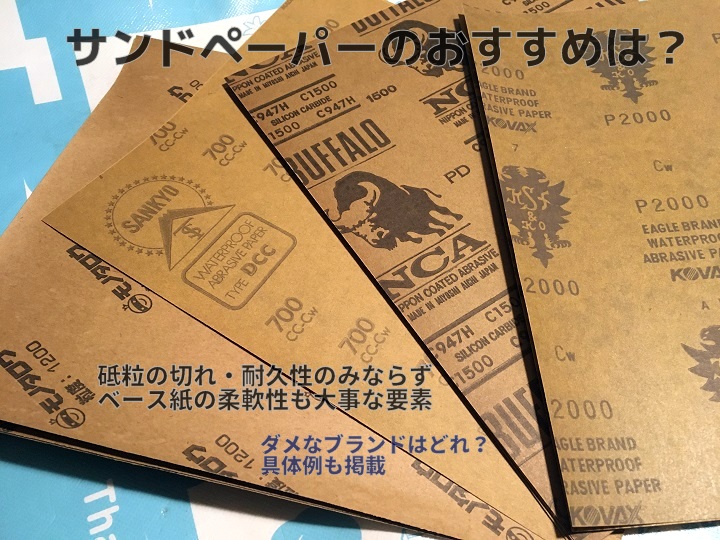

サンドペーパー(耐水ペーパー)のおすすめは?

サンドペーパーは一見どれも同じに見えますが、中国製の安物と、日本の研磨紙メーカーが作ったものでは、品質が大きく異なります100均ショップで売られているサンドペーパーは、低品質のものが多く、避けた方が無難です。(個人的にはまず買いません)

金属表面の鏡面仕上げや、木工、プラモデル、塗装の仕上がりにこだわる場合は、品質の確かなサンドペーパーを使用することが重要です

このページでは…、

品質のポイント、実際の使用例、こだわりの使い方、

おすすめのブランドと非推奨メーカー、見分け方のポイントなどを、具体例を掲げながら、マニア目線で解説します

サンドペーパーの目次

研磨・ポリッシングの奥深さに触れよう。月寅次郎の解説ページ

● 関連ページ:ピカールはヘッドライトの黄ばみ取りに使えるか?

● 関連ページ:「ピカールとブルーマジックを磨き比べた~!」は愚の骨頂

● 関連ページ:ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分

● 関連ページ:ピカールの粒度と研磨素材

サンドペーパーの品質、5つのポイント

国内有名メーカーが製造しているサンドペーパーは、砥粒のエッジがしっかりと出ており、切れが良く、作業効率が上るので快適に作業できますまた粒径のばらつきも少ないため、不良粒子の混在も少なく、砂落ちも少ないです

さらに言うと紙質も良いので、屈曲させた場合に変な折れ目が出にくく、紙の角が立って、不用意にゴリッと削れてしまうことも少ないのです(紙質と結着剤は見過ごしやすいポイントですが、非常に重要です)

切れが良い

サンディング

ブロック

「対象物によく食い込み、しっかりと削れる」ということです。木材のような柔らかめの素材ですと、明確な違いが感じられない場合がありますが、金属を磨く場合に差が出やすく、焼入れ済みの炭素鋼など、硬度の高い素材になるとより顕著になってきます

細かいことを言うと、ただ硬いだけでなく、ある程度の靭性があって簡単に解砕しないというのも重要です。圧力を掛けた際にエッジの先端が砕けて丸まりにくいということです

粒径のばらつきが少ない

砥粒のサイズがしっかり揃っており、大きなばらつきが無いということも、仕上げにこだわる場合には重要な要素です400番のペーパーで研いだ場合に、研ぎ傷が400番の目の深さで一定に揃っている、ということです

この当たり前のことが、低品質のペーパーでは「今ひとつ」だったりします

粒子形状やサイズが一定基準に揃っていたとしても、紙に定着させる工程のクオリティが不足していると、結果的に同様の「深い溝」ができてしまう場合があります

砂落ちが少ない(接着剤の質が高い)

砂落ちとは、研磨砥粒がベース紙から剥がれてしまう現象です

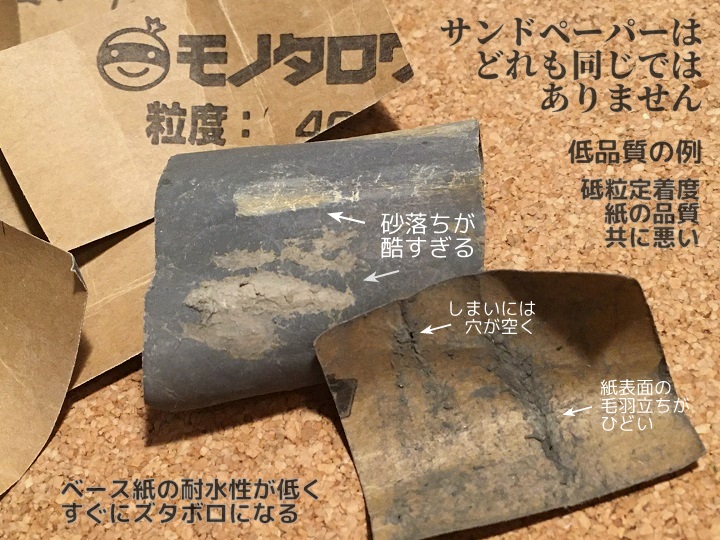

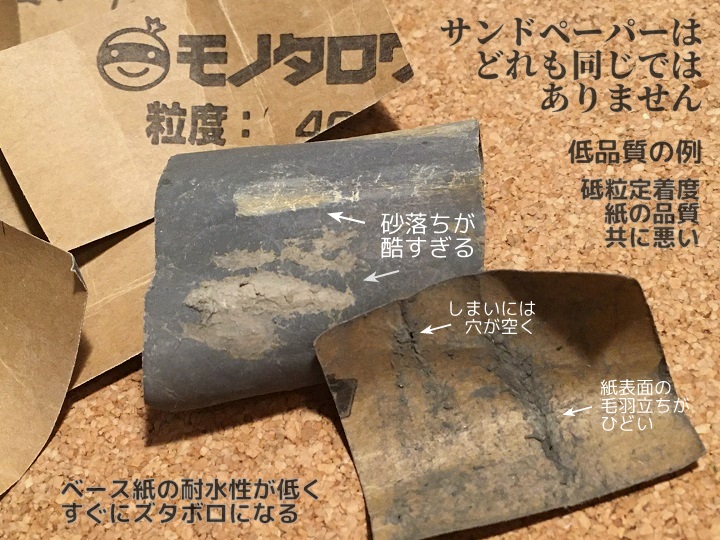

上の画像は、「おすすめできないサンドパーパー例」でも挙げた「モノタロウ」のサンドペーパー(耐水ペーパー)ですが、見て分かる通り、研磨粒子が剥がれ落ちて、下の紙が露出しています

ここまで酷いと「低品質の極み」と言っても過言ではないでしょう

サンドペーパーを折り曲げたり、畳んだ状態で使うと、曲げた箇所付近の砥粒が剥がれやすくなりますが、品質の低いペーパーは、この砂落ちが顕著です(すぐに剥がれます)

高品質のペーパーは、接着剤のクオリティも吟味されているため、砂落ちが少なく、なかなか剥がれません

また、接着剤だけでなく、接着工程の技術水準にも違いがあります。研磨粒子の高さと向きを揃え、均一に定着させるというのも重要な要素です

この研磨粒子の性能ばかりが注目されがちですが、接着剤と接着技術(品質)も見逃せないポイントであり、ここがいいかげんですと、研ぎ目も均一になりません

硬度と靭性のバランスが良く、解砕しにくい

研磨パッド

これを研磨粒子が「解砕する」と言いますが、砥粒の靭性が低いと、この現象が起こります

粒子先端の最も尖った部分が無くなってしまうため、切れ込み具合や、食い込みの良さが落ちてしまいます

また、折れたエッジ先端が、細かな微粒子となって、研磨対象に悪影響を及ぼす場合があります

木材を耐水ペーパーで削ると、この解砕の様子が視覚的に判る場合があります

解砕で生じた微粒子が木肌に食い込んで、表面の色が黒っぽくなってしまうのです

逆に、食い込んだ微粒子が反射して、キラキラと光って見える場合もあります

一旦こうなってしまうと修復が難しくなります。高品質のペーパーで表面を一皮剥くぐらいしなければ元に戻りません

木というのは柔らかい素材ですが、木材相手に容易にエッジが折れて解砕するようでは、低品質と呼ばれても致し方ないでしょう

(注)木材を研磨する場合は、そもそも耐水ペーパーではなく、乾式の空研ぎペーパーを使う方が良いのですが、耐水ペーパーで代用した場合に、この現象を観測することができます

空研ぎペーパーは砥粒が茶褐色で、色調が木材と似ているため、木肌に砥材が残ってもさほど目立ちません。

補足:

上の画像にある「黒いスポンジ」は、SOFT99の「サンドペーパー用 研磨パッド」です

(左上に実売価格が表示されているはずですが、出ない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

これは、固定用の溝が付いた硬質スポンジの研磨用パッドです

大きな面積を磨く場合はそのまま使って良いですが、わたしは小物を研磨する場合が多いので、使いやすい大きさにカットして使っています

これを使うと、均一に研磨しやすいというのもメリットですが、手で握り込んで使えるため、強い力をかけても指が疲れにくく、楽に研磨することができます(そういう意味では、一種の必需品です)

同様の商品は、ホルツやフチオカなどからも出ています

ベース紙がしなやかで水に強く、曲げた時に角が出ない

ペーパークリップ

sakazume

ハンドサンダー

ベース紙の品質が低いと耐水性が悪く、水研ぎをしているうちに紙自体がやれてきて、すぐにヘロヘロになってきます

また、「しなやかさ」や「均質性」にも差が出やすく、曲げたり畳んだ時に差が出ます

耐水性の高い紙を使用しているため、紙質がいささかゴワゴワするのは仕方ないことではありますが、大手メーカーの製品は、紙の固さ(耐久性)としなやかさのバランスが取れています

低品質の紙ヤスリは、屈曲させるた場合にきれいに曲がらず、カクカクした角が出やすいです。この角が立った状態で研磨すると、均一な研磨となりにくく、意図せぬ深堀りとなってしまう場合があります

低めの番手の耐水ペーパーは、砥材の厚みもそれなりになるためこの傾向が出やすく、気をつけたいところです

このように、一見どれも同じ様に見えるサンドペーパー(耐水ペーパー)ですが、その品質は、「安物」と「信頼できるメーカー品」では大きな差があります

国内の有名メーカーは、技術水準とQC(品質管理)の双方が高く、安心して使うことができます

「安かろう悪かろう」という言葉がありますが、サンドペーパーの世界では「安物」は、確実に品質が低いです

これは、「安物サンドペーパー」を、まとめ買いして後悔した経験を持つ、る研磨マニアの実感です(本当にそうなのです)

サンドペーパー(耐水ペーパー)のおすすめ

個人的に信頼しているメーカーは、コバックス、三井理化学、NCA、です

後述のように、ノリタケは工具メーカーの「SK11」にOEM供給していますし、三共理化学も同様に二輪用品の「デイトナ」に製品供給しています ですので、この2社も信頼して大丈夫です

このようなことが判るのも、ペーパー裏面に印字されている商標マークのおかげです

各メーカーの商標を覚えておけば、これは、どこそこのペーパーだと判ります

有名どころの商標をチェックして、研磨紙の違いが判る人になりましょう

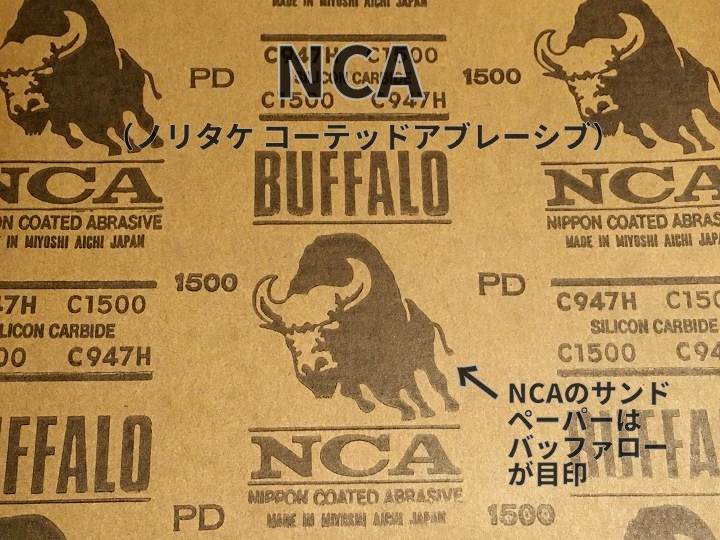

NCA(ノリタケ コーテッドアブレーシブ)は、「バッファロー」

耐水ペーパー

100枚入

「Made in Miyoshi Aichi Japan」という印字も印象的です。単に「日本製」ではなく、『愛知県みよし市 にて製造』という文言に、品質へのプライドが感じられます

ちなみに、「ノリタケ」というのは、あの陶磁器で有名な「Noritake」で、NCAはノリタケのグループ会社にあたります

Noritakeの創業は1904年です。衛生陶器部門は分離独立して東洋陶器「TOTO」となり、碍子部門は「日本ガイシ」になっています

NCAの創立は1963年で、ノリタケの100%出資子会社という位置づけです

「NCA」という名前だけでは、この会社の背景や凄さが伝わりにくいと思いますが、こうして歴史を辿ってみると、セラミック製造の技術に支えられた、由緒ある研磨紙メーカーだと判ります

ちなみに現在の社名になったのは2001年です。上の画像をよく見ると、社名変更前の製品だということが判ります。(旧社名で印字されています。そういう意味では、これはちょっとレア物の研磨紙です)

NCAの研磨紙は業務用として使われることも多いため、100枚(箱入り)で販売されています

ホームセンターでは1枚単位で売られていますが、あれは「箱」で仕入れて、「バラ」で売っているのです。そのため、やや割高になっています

● 公式サイト: ノリタケコーテッドアブレーシブ

NCA、今の価格は?(買うならこちら)

● NCA 耐水ペーパー #100x100枚 (amazon)

● NCA 耐水ペーパー #360x100枚 (amazon)

● NCA 耐水ペーパー #1200x100枚 (amazon)

● NCA 耐水ペーパー (楽天で検索)

(楽天には、1枚バラ売り・メール便発送のショップ有)

NCA品、手軽に入手するなら「SK11の小分けセット」

実は、SK11が販売しているサンドペーパーは、NCA製です。

SK11のペーパーを買えば、実質的にNCA製研磨紙を、小分けセットで入手可能です。

なお、サイズは76x140mmで、通常サイズ(228x280mm)の1/6カットとなっています。

(30枚入りですので、通常サイズの5枚分に相当します)

ちなみに、SK11のペーパーがNCA製である証拠は、商品パッケージ裏面で確認できます。

製造元:株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ

発売元:藤原産業株式会社

…と記載されているので間違いありません。

(下の画像は、そのパッケージ裏面です。SK11は藤原産業の工具ブランドですので、藤原産業=SK11です)

SK11のペーパー、今の価格は?(買うならこちら)

● SK11 耐水ペーパーミニセット30枚入 #400#1000#1500 (amazon)

● SK11 耐水ペーパーミニ 30枚入 #400 (amazon)

● SK11 耐水ペーパーミニ 30枚入 #1000 (amazon)

● SK11 耐水ペーパーミニ 30枚入 #1500 (amazon)

● SK11 耐水ペーパー (楽天で検索)

藤原産業(SK11)について

藤原産業は、播州三木打刃物で有名な兵庫県三木市に所在のある日本のメーカーで、コスパの高い堅実な工具ブランド「SK11」で有名です。

前述のように、自社製造していない商品に関しては、その筋の名の通った国内メーカーにOEM生産を依頼していることが多く、パッケージ裏面を見ると、「あのメーカーが作っているのか」と、(良い意味で)驚くことがあります。

このように、製造元をきちんと明記しており、それがパッケージを見るだけですぐ判るという点は、藤原産業の良いところの一つです(信頼できるというものです。販売元しか表記していない会社は、結構多いです)

● 公式サイト: 藤原産業(SK11)

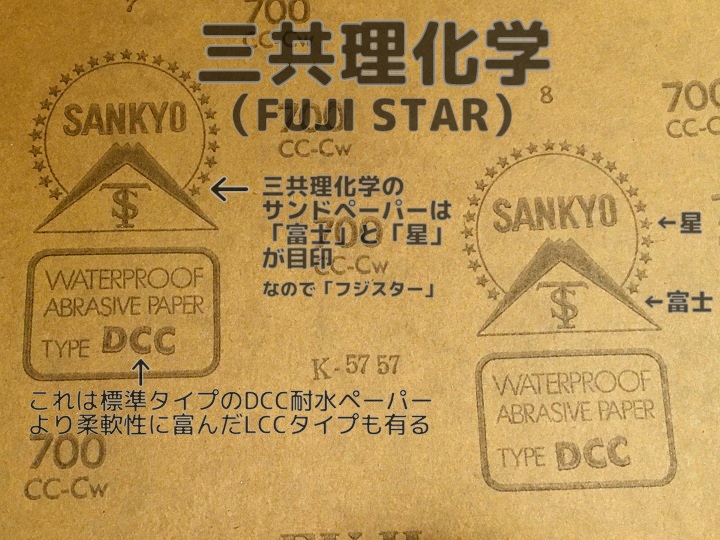

三共理化学(FUJI STAR)は「富士山マーク」

耐水ペーパー

LCC

(100枚入)

Mr.ラプロス

高柔軟研磨布

三共理化学

FUJISTAR

耐水ペーパー

(10枚入)

画像のようにFUJI STARの文字が無い製品もありますが、富士山マークは共通です

三共理化学には「LCC」という柔軟性の高い耐水ペーパーがあり、これは模型やフィギュアを作る「モデラー」の方から高い評価を得ています

ちなみに、上の画像からは「Type DCC」の文字が読み取れますが、DCCは「スタンダード」という扱いです。(LCCは「ソフトタイプ」とされていますが、あくまでもベース紙の硬さが異なるだけであり、研磨材はどちらもシリコンカーバイドで同じです

また、ラプロスシートと呼ばれる研磨布の評価も高く、GSIクレオスから「Mr.ラプロス」の商品名で販売されています

● Mr.ラプロス #2400 #4000 (amazon)

● Mr.ラプロス #6000 #8000 (amazon)

三共理化学がモデラーの方に人気の理由は、(研磨力や目詰まりの少なさなどもありますが)プラスチックやレジン等の軟素材研磨に適した、柔軟性の高い研磨紙/布を作り上げたことが背景にあります。

(基本的な品質が高いことに加え、商品開発力やユーザーのニーズを汲み上げる能力が高いのです。Twitterでの情報発信も積極的に行っており、SNS営業にも注力していることが判ります)

個人的にはプラ素材を研磨することはさほど無いため、スタンダード品の「DCC」で十分なのですが、模型製作の仕上がりにこだわる方は、LCCやラプロスシートなど、評価の高い研磨紙・布を使ってみて下さい。(きっと満足できると思います)

● 公式カタログ: 三共理化学 FUJISTAR (後半に主要研磨製品の一覧有り)

● 公式ページ: GSIクレオス(Mr.hobby)(ヤスリ、研磨紙、コンパウンド商品一覧)

三共理化学のペーパー - 今の価格は?(買うならこちら)

● 三共理化学 耐水紙ヤスリ (amazonで検索)

三共理化学のペーパー、小分けセットなら「DAYTONA」を探せ!

正式名称は「MC Painter 耐水サンドペーパー」

実は、DAYTONAが販売している耐水サンドペーパーは、三共理化学製です。

DAYTONAのペーパーを買えば、実質的に三共理化学の研磨紙を、小分け入手することができます。

なお、サイズは93mm×115mmで、通常サイズ(228x280mm)の1/6カットとなっています。

(3種類x2枚の全6枚入りですので、通常サイズの1枚分に相当します)

デイトナはオートバイに乗っている人なら誰でも知っている、二輪用品の大手メーカーです。

驚いたことに、製品開発テスト用の自社専用コースも所有しています(会社概要に空撮画像有)

このDAYTONAのペーパーは塗装時の足付け用(下地処理)として販売されているものです。OEM供給品ではありますが、三共理化学が作っていますので、安心して使えます。

左上の画像は、amazonに掲載されている商品画像ですが、裏面に「SANKYO」の印字があり、製造元が「三共理化学」であることが判ります。

DAYTONA 耐水ペーパー、今の価格は?(買うならこちら)

ここではセット品を紹介していますが、単一番手(6枚入り)も販売されており、#180 #320 #600 #800 #1000 #1500 #2000と、主要な番手が揃っています。(最初に買う時はセット品でいろいろ試してみて、自分が頻繁に使う番手が判ってきたら、その番手を書い足して使うのが賢いやり方です)

● DAYTONA 耐水サンドペーパー各2枚セット #180/320/1000 (amazon)

● DAYTONA 耐水サンドペーパー各2枚セット #320/600/1000 (amazon)

● DAYTONA 耐水サンドペーパー各2枚セット #800/1200/1500 (amazon)

● DAYTONA サンドペーパー (楽天で検索)

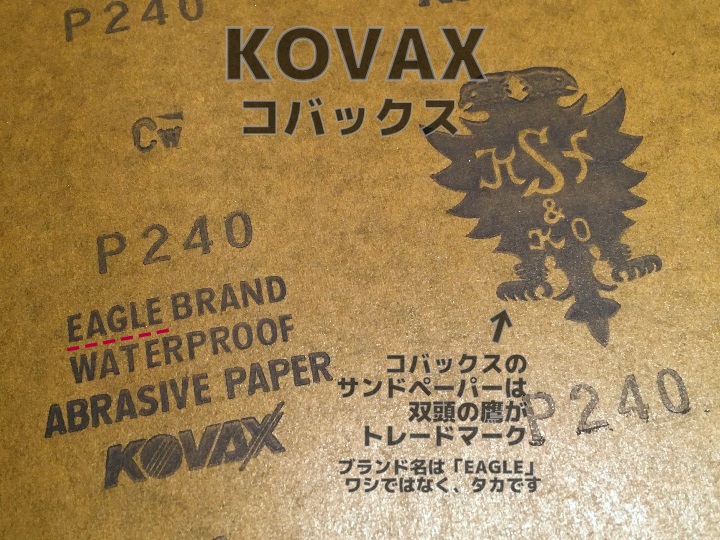

コバックス(KOVAX)は、「双頭の鷹」

100枚 箱入り

5枚セット

番手:#60~2000番 各種(19種類)

230×280㎜のフルサイズ。 100枚(箱入)

「なにこれ、めっちゃ切れるやん!」と感動したサンドペーパー。紙質も優れています

安物と使い比べてみると違いがよく判ります(モノタロウのサンドペーパーを使った後だったので、余計にそう感じたのかもしれません)

コバックスは、左の画像のように業務用100枚入(箱入り)といった商品も販売しています

「100枚入り・箱入り」は、仕事で大量に使うプロ向け商品であり、研磨加工や塗装(足付け)の現場で使われています。そういう意味では「プロ御用達」であり「お墨付き」の商品です

実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてご覧ください

100枚入りは個人で使うには量が多いですが、画像のように5枚入多番手セットも販売されています(他に単番手5枚入りも販売されています。探してみて下さい)

ホームセンターなどで1枚単位で販売しているのは、たいていこのコバックスか三共理化学、もしくはノリタケアブレーシブです(たまにベルスターのことも)

コバックスのサンドペーパーは、裏面に双頭の鷹の紋章が印字されており、それがトレードマークになっています

● 公式サイト: コバックス KOVAX

GodHandの神ペーパーは、コバックス製

神ペーパー

Bセット

神ヤス!

スポンジ布ヤスリ

GodHand(ゴッドハンド)の耐水ペーパーはコバックス製です

(左の画像の商品です、実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

Aセット の番手は、P240,P400,P600,P800

Bセット の番手は、P1000,P1200,P1500,P2000 です

(サイズは93.5mm×228mm、各番手1枚入)

使いやすい番手が揃っており、AセットとBセットを両方買えば、主要な番手が全て揃います

基本的に、木工ならAセット、金属磨きならBセットの番手がおすすめですが、金属でも傷や錆が深い場合はAセットが有ったほうが良いです

木工でも、わたしのように仕上げにこだわる場合はBセットの番手が必要になります。とりあえずAB両セットあれば、かなり幅広い用途に適応可能です

ちなみにGodHand(ゴッドハンド)は、新潟県燕市に所在のある模型ツール用品の会社です(模型に携わる人の間では、それなりに有名です)

金属加工技術を活かし、プラモデル用のニッパーやヤスリを製造しており、自社ブランドの紙ヤスリは「神ペーパー」という名称が付いていますが、これはコバックス製のOEM品となっています

「神ペーパー」のamazon販売ページに「コバックス製」と明記されています(実際に確認してみて下さい)

なお、GodHandは「 神ヤス! 」という高耐久スポンジ布ヤスリや、「 フレックスクロス 」という布ヤスリも有名ですが、こちらもコバックスの技術が使用されている可能性が濃厚です

刃物鋼の金属加工技術とセラミック砥材の製造は、全く分野が異なるため、OEM供給の可能性が濃厚です。

● 公式サイト: GodHand(ゴッドハンド)

おすすめできないサンドペーパー(耐水ペーパー)の例

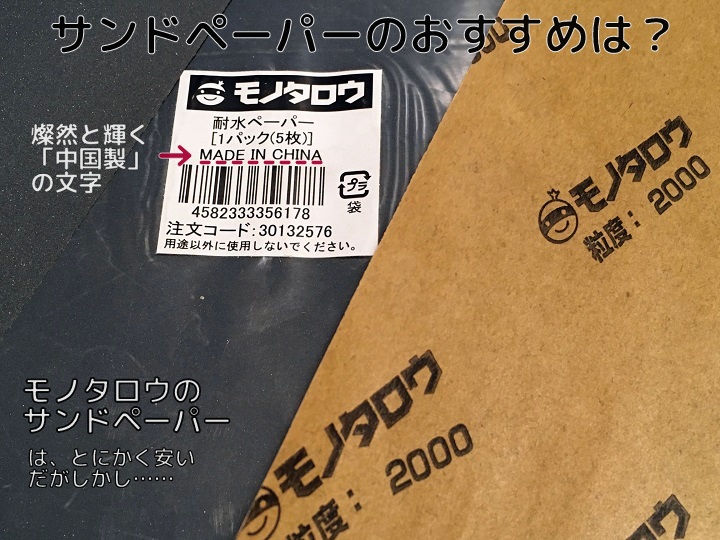

モノタロウ オリジナル 耐水ペーパー

わたしが安さに釣られてまとめ買いしてしまったサンドペーパーがこれ、モノタロウのオリジナルブランドです

OEM供給元の製造メーカーがどこなのかは判りませんが、外袋には燦然と輝く"Made in China"の文字。そして、使えば判る、品質の低さ!

屈強性が悪くてしなやかに曲がらない(ゴリゴリと角張って折れ曲がる)。折り曲げると砂落ちが酷く、水研ぎすると紙がケバ立ちます。価格の安さ以外は、良いところがありません

逆に言うと、低品質の見本のようなサンドペーパーです。二度と買いません

当サイトには、包丁やナイフのカスタム事例を多数掲載していますが、画像の所々にモノタロウのサンドペーパー写り込んでいます

これは決して喜んで使っているわけではなく、「まとめ買いして、まだ残っているから仕方なく使っている」に過ぎません

正直、「早く無くなってしまわないかな?」と思いながら使っています(失敗できない重要な工程では、使うことを止めました)

モノタロウブランドについては、軸付き回転ゴム砥石も、主要な番手ごとに1個づつ買ってみたのですが、こちらも大失敗でした

「どうして?」と言いたくなるくらい研磨力が低かったです(結局ヤナセの回転ゴム砥石を追加購入するはめになりました。それ以来ほとんど使っていません)

Randon 耐水ペーパーセット(ノーブランド)

番手:#400 #1000 #1500 #2000

230×280㎜のフルサイズ。 2枚x4種類の計8枚

価格的な安さを優先せざるを得ない場合は、このようなノーブランド商品が選択肢にあがります

ただ、刃物鋼材を鏡面に加工する場合や、こだわりの木工製品を作る場合は非推奨であり、おすすめすることはできません

前述のような、品質の確かな製品を使うことをおすすめします

補足:日本amazonの通販サイトでは、多種多様な中国製品が出品されており、サンドペーパーも例外ではありません

見たことも聞いたこともないメーカーのサンドペーパーが跳梁跋扈していますが、そういう製品には手を出さないほうが無難です

どこの会社か判らない場合は、積極的にメーカー名やブランド名で検索してみましょう!

例えばこの「Randon」というブランドですが、この文字列で検索しても、そのような研磨紙メーカーはヒットしません。出どころのはっきりしないノーブランド・無名ブランドの製品は、信頼性も低いです。このような製品は(できるだけ)避けましょう

おすすめできない悪い例として取り上げています

サンドペーパーの使用例

サンドペーパーの具体的使用事例を紹介します包丁やナイフのカスタムに使うことが多いので、刃物のカスタム事例が主なものになっています

プラモデルのサンディングや、塗装の下地出し事例が掲載できていなくてすいません

ここで紹介しきれなかった、月寅次郎の刃物カスタム一覧は、こちらのページをご覧ください

金属を磨く(鏡面仕上げ)

下の画像は、耐水サンドペーパーを使って包丁の口金を鏡面に仕上げた様子です画像をすべて掲載すると長くなるので、ここでは3枚のみの紹介に留めています。すべて見る場合は、こちらの 包丁のカスタム2 - 口金の鏡面仕上げ のページをご覧ください

この画像は、#240番の耐水ペーパーで磨いた後の傷目の状態です

#240番の前工程としては…、

- ミニルーター+軸付き回転砥石で、大まかに形状を整える

-

ミニルーター+軸付きゴム砥石で、傷目を薄くする

-

棒ヤスリで細かい部分を修正

さらに#400番での研磨を経て、#800番の耐水ペーパーまで番手を上げた状態がこちらです

傷目(ペーパー目)の深さが次第に浅くなり、ギタギタしていた金属光沢が次第に整ってきました

そして#1500番を挟み、#2000番まで上げた状態がこちらです

この後、#3000番の(耐水ではない)乾式サンドペーパーで仕上げ、さらにブルーマジックで細かな磨きキズを除去して仕上げました。

#400番、#1500番、#3000番の各段階や前工程、最終的な完成状態については、前述のリンク先で見ることができます(もしくは、上の画像をクリックしてください。ブルーマジックについては下にリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください(恐らく日本一詳しい解説です)

● 関連ページ: ブルーマジックの使い方

金属面の傷や錆の除去

その他の金属研磨の例です画像をクリックすると、実際の研磨事例のページにジャンプします

ステンレス素材の研磨例

包丁側面に付いた傷を、サンドペーパー研磨で大まかに除去

上は研磨後の画像ですが、研磨前の状態を見ると驚くかもしれません(かなり違います・画像クリックで表示)

軟鉄の研磨例(和包丁の「平・ひら」)

研磨前のサビサビの状態は、こちらのページで見ることができます

炭素鋼の研磨例(オピネルナイフ)

炭素鋼(ハイカーボンスチール)のナイフをサンドペーパーで研磨し、製造時に付いたグラインダー跡と孔食を除去しています

オピネルナイフの鏡面仕上げ(全行程 目次)は、こちらをご覧ください

木材を研磨する

こちらは木材への使用例です

中古で入手した、古びた和包丁の柄を研磨してリフレッシュしているところです

※ 使用しているのはモノタロウの400番ペーパーです。品質が低いのであまり使いたくはないのですが、安さに釣られてまとめ買いしてしまったため、仕方なく使っています(後悔してます)

木の材質は「朴の木」、黒い部分は桂(口輪)を呼ばれ、水牛の角でできています

硬度的には大きな差異はありませんが、柔らかい方が削れやすいので、段が出ないように硬質スポンジの当て板(サンディングブロック)を使って研磨しています

こちらは研磨する前の状態です

木質表面が劣化し、木目もよく判らなくなくなっています

このような未塗装の素材は、表面を削り落とすことで新しい面が出るため、少々古びていても研磨することで新品同様にリフレッシュできるのが面白いところです

レストア工程の詳細や、塗装後の状態については、有次の鯵切り包丁をご覧ください

こちらも同様に、和包丁を柄を取り外して研磨しているところです

水牛桂に欠けが生じていましたので、エポキシ樹脂で埋めて平滑に削り出している様子です

研磨・ポリッシングの奥深さに触れよう。月寅次郎の解説ページ

● 関連ページ:ピカールはヘッドライトの黄ばみ取りに使えるか?

● 関連ページ:「ピカールとブルーマジックを磨き比べた~!」は愚の骨頂

● 関連ページ:ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分

● 関連ページ:ピカールの粒度と研磨素材

研磨・ポリッシング、鏡面仕上げのポイント

磨く方向を変える、光に反射させて研ぎ傷の状態を確認する

超精密研磨フィルム

#8000

次に、同じ番手で横研ぎに変更し、縦の傷が取れ、横向きの研ぎ傷が揃うまで研磨します

この工程を何度か繰り返し、要所要所で光にかざしながら確認すると、この番手の粗さより深い傷が残っているかどうかが判ります

深い傷をすべて磨き落とし、「使っている番手の研ぎ目」しか付かなくなったら、次の番手に上げることができます

次の番手に上げる前は、研磨粒子の角が丸まってヘロヘロになったペーパーを使い、優しく優しく研ぎ上げます

同じ番手のペーパーでも、切れの良い新品の状態と、使い込んでヘロヘロになったペーパーとでは、食い込みの鋭さが全く違います

番手を上げる直前は、角の丸まった「へたったペーパー」を使うと、上の番手に繋がりやすくなります

同じ番手でも、三段階に分けて研磨する

液体研磨材

#3000~#5000

ダイヤモンド

ペースト

#60000

例えば、#800→#1500→#2000番と進める場合は、同じ1500番のペーパーであったとしても、以下の3ステップに分けて研ぎ分けます

1.前の番手の傷を消す段階(800番の研ぎ傷を消す)

2.1500番の研ぎ目を均一に付け、確実な「1500番の研ぎ目」に仕上げる

3.次の番手(ここでは2000番)に繋げるため、1500番で引き出せる最も細かい目に仕上げてフィニッシュする

・・・このように、同一番手でも3段階に分けて考えるのは重要です(ただ漫然と手を動かせば良いというものではないのです)

今の「磨き」は、1~3のどの段階の処理に相当するのかを、意識しながら作業に当たることができれば、自ずときれいな仕上がりが得られます

結果的に雑な仕上がりになった場合は、研磨の仕方が悪いというよりも、「見る(触る)、感じる、考える」の部分が不足しているように感じます

(経験が少なく、慣れていない場合は、番手を上げる際に大きく飛ばさずに、番手を細かく上げていけば、比較的失敗しにくくなります)

※ ここで書いた研磨のポイントは、様々な包丁のカスタムを通し、経験から得た月寅次郎流のやり方でしかありません。ですので、これを絶対だとは捉えないで下さい

ネットに書いてあることを鵜呑みにしていては、「そのレベル以上」には決してなれません

研磨は奥が深く、楽しい作業です(仕事としてやると、キツイですが)

人それぞれに、その人のやり方があり、そしてそれで良いのです

これを読んでいるあなたも、自分の経験や感覚を通して、自分なりの方法を編み出してみて下さい

手磨きではなく、電動工具で研磨する場合は、下のミニルーターの「使用例」のページを参考にしてください。

(ページの途中に登場する「ディスクペーパー」を使えば、手作業とは比較にならないほど速く切削することが可能です)

● プロクソン ミニルーター(製品の比較)

● プロクソン ミニルーター(使用例)

● 月寅次郎のカスタム一覧

● 月寅次郎プロフィール

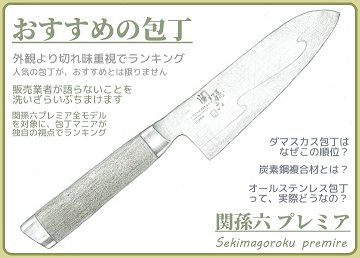

おすすめの包丁(外観より切れ味重視でランキング)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

包丁のトップページ に戻る

当サイトの人気ページ

関孫六プレミアシリーズの包丁を、包丁マニア目線でおすすめ順にランキングしてみました

外観よりも切れ味重視でランキングしたために、包丁販売業者が推す「おすすめ包丁」とは、真逆のランキングになっています

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?切れ味が良いのはどの包丁?とは、よく言われるところですが、市販されている大手メーカの包丁であれば、技量の確かな人が砥石で研げば、どの包丁でもトマトをスパスパ切る程度の切れ味は、簡単に出すことが… 続きを読む

包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)

包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)包丁の選び方には、さまざまなポイントがありますが、購入後の包丁をどうやって研ぐかによっても、包丁の選び方が変わってきます

砥石で包丁を研げる方は、どのような包丁を選んでも構わないのですが、砥石を使うのはちょっと苦手という方は、あまり硬度の高い包丁を選ぶのは考えものなのです

なぜかというと… 続きを読む

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)