家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

おすすめ包丁(家庭用) 必用な条件

「家庭用のおすすめ包丁」というからには、「安い価格で、切れ味が良く、サビにくい」という3つの要素が重要です定価1万円を超える高級包丁であれば、数多くのおすすめ包丁がありますが、「価格的に安い」という条件が加わると、とたんに難しくなります

ここでは一般家庭での調理を想定し、「低価格ではあるものの、切れ味は高級包丁に劣らない(むしろ凌駕しかねない)包丁」を考えてみました

記事内の一部に、包丁マニア目線で容赦なく高級包丁を批判している部分があります。 万一、「その包丁」の売り上げが落ちたら、このページのせいかもしれません。(ですが、ウソは書いていないつもりです)

この記事は、包丁マニアが実際にさまざまな包丁を試し、「安くて切れ味が良い包丁は、これだ!」と実感した体験を元にしています

その包丁自体は既に生産終了のため、ここでは同タイプの後継機種をおすすめしています

前置きを飛ばして、早く結論を読みたい方は、こちらからショートカットしてください

ちなみにその、生産終了になった包丁というのは、こちらです(詳細解説あり)

また、少々高くても高級な包丁が欲しいという方は、こちらの おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング) を参考にしてください(プロ・料理好きの方を想定し、関孫六プレミアシリーズのなかでおすすめの包丁をランキングしています)

プレミアシリーズを除く関孫六 全12本のうちベストはどれか?については、こちらの 関孫六のおすすめ包丁にて解説しています

また、こちらの「包丁の切れ味(安い包丁は切れ味が悪いのか?)」や、「包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)」 も、併読すると参考になると思います

さらにこちらのページ、おすすめのダマスカス包丁を選ぶ - 包丁マニアの裏話 では、「こういった包丁は避けた方が無難」という実例を、赤裸々に暴露してみました。実際にはほとんど自社製造していない包丁メーカーなど、刃物業界に踏み込んだ話になっていますが、こういう事もしれっと行われているということです

※ 包丁の種類について

「三徳包丁」と「牛刀」のどちらを選ぶか?で迷っている方は、こちらの三徳包丁と牛刀はどちらがおすすめか?のページをご覧ください

三徳包丁のメリットは、肉・魚・野菜と、何でも一本で済ませられる汎用性です

ただ、三徳包丁には、「万能であるがゆえの、どっちつかず」というデメリットがあるのも事実です

刃の入れ方までこだわって料理を楽しみたい場合は、牛刀がおすすめです(牛刀の具体的なメリットなどについてはリンク先でご覧ください。かなり詳しく解説しています)

ペティナイフ(パーリングナイフ)については、パーリングナイフとは? ペティナイフとの違いのページで解説しています

ちなみに、著者が実際に使っている包丁はこちらに掲載しています

家庭用の「おすすめ包丁」とは? 目次

-

硬度最強は諸刃の剣

-

オールステンは、滑る冷たい汚れがたまる

-

ダマスカスは外観重視

-

耐蝕性を高めると、切れ味が悪くなる

-

ステンレスで炭素鋼並みの切れ味だと、価格が3倍

-

錆さえ防げば炭素鋼は最強

-

炭素鋼とステンのメリットを合わせた包丁

-

家庭用の「おすすめ包丁」とは?

-

炭素鋼複合材の包丁は、数えるほどしかない

-

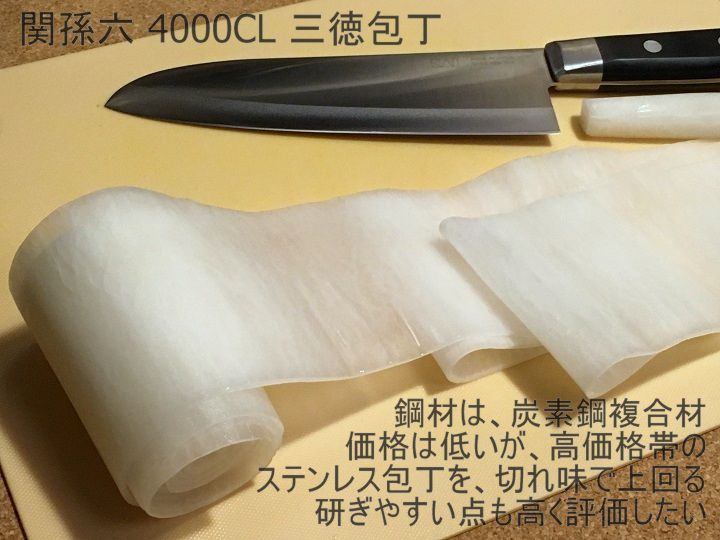

炭素鋼複合材包丁の例(関孫六4000CL)を使った感想

包丁の販売業者が決して言わないことを、書いてみましょう

はじめに・・・包丁の販売業者は、その包丁の「メリット」しか語りません

優れている点のみを強調し、デメリットについては説明しないのです(売れなくなるので)

このページでは、売れ筋包丁のデメリットについても、本気で切り込んでみました

包丁の販売に携わる方、本当にゴメンナサイ

硬度を「最強」にすると、家庭では扱いづらい

粉末ハイス・パウダースチール

ZDP189に代表される粉末冶金法で作られた鋼材(粉末ハイス鋼/パウダースチール)は、刃物マニア向けの包丁としては最強かもしれませんが、間違っても一般家庭用とは言えません。

ZDP189に代表される粉末冶金法で作られた鋼材(粉末ハイス鋼/パウダースチール)は、刃物マニア向けの包丁としては最強かもしれませんが、間違っても一般家庭用とは言えません。(包丁マニア、もしくはプロ/本職の方のための包丁です。

はっきり言ってしまうと、ここまで高硬度な包丁は家庭では必要ありません。。扱いづらいだけです。

また、製法自体が特殊であり、加工時の研磨工程にもコストがかかるため、包丁としては極めて高額な価格となっています。

Zwilling ツインセルマックス の価格を見てみよう

● ツインセルマックス (amazonで検索)

● ツインセルマックス (楽天で検索)

右上の画像は、Zwilling ツインセルマックスMD67、粉末冶金包丁の代表的存在とも言える包丁です。

現在の実売価格については、上のリンクでお確かめください。

おおよそですが、「関孫六 桃山」が10本程度買える価格で推移しています。

粉末冶金鋼(ZDP189,SPG2,R2)や、さらに硬いジルコニアセラミックスのデメリットについては、以下のページをご覧ください

● 高硬度の包丁は、家庭では扱いづらい

硬度を高くすると、相対的に靭性が低くなるので、折損や刃欠けの可能性が高まる点がポイントです。

ちなみに、鋼材製造元の日立金属によると、「ZDP189は67HRC以上の硬さを得られる」とされています)

硬度が高い分だけ、容易には研げません。シャープナーの場合は消耗が早まります。

炭素含有量も高いため、錆にも弱いです。

そして何よりのデメリットは、やたらと価格が高いことです。

粉末ハイス鋼の包丁、高い順に検索してみよう

● 粉末ハイス 包丁 (amazonで高い順に検索)

● 粉末ハイス 包丁 (楽天で高い順に検索)

※ この検索結果は、実に興味深いです。

「価格の高い順」で検索すると、美麗極まりない包丁がずらりと並びます(見ていて飽きません)

当ページでは、家庭で使う実用包丁としてのベストは?…という観点での評価のため、この手の包丁は低評価とならざるを得ませんが、コレクション用としては素晴らしい包丁です。

オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れがたまる

「オールステンレス包丁」は、グローバル製が有名です。

「オールステンレス包丁」は、グローバル製が有名です。オールステンレスの包丁は、継ぎ目がありませんので、衛生的に優れている印象を受けます。

ですが、逆に言うとメリットはそれだけであり、握った際のフィット感が犠牲になっています。

また、握った時に冷たさを感じやすく、水濡れ時に滑り易いという弱点もあります。

グローバルのステンレス包丁には、滑り対策としてディンプル加工が施されていますが、こまめにブラシで洗わないと、半球状のくぼみに汚れが溜りやすいという困った一面も持っています。

グローバル包丁 の価格を見てみよう

グローバルは値引きをしない定価販売で有名です。

そのため、実売価格で比較すると、コスパの良い包丁とは言えません(はっきり言うと悪い方です)

● グローバル 包丁 (amazonで検索)

● グローバル 包丁 (楽天で検索)

実際に汚れの溜まった現物の画像を掲載しています(自分の目でお確かめください)

グローバル包丁を使っている方は、見ないことをおすすめします。

月寅次郎による、オールステンレス包丁の解説ページ(本音です)

● オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まる

オールステンレス包丁のデメリットを実例画像付きで紹介(業界震撼・問題のページ)

● グローバル包丁のレビュー - 海外での評価は?

60件のグローバル包丁レビューを、月寅次郎が日本語訳(解説付)、海外の包丁マニアは手厳しい!

● オールステンレス包丁の折損問題

これまで誰も指摘しなかった「オールステン包丁の折損問題」を取り上げる。中子の有無でオールステン包丁の折れにくさが決まる

ダマスカス包丁 - 装飾コストのかかった外観重視

「ダマスカス包丁」は、見た目的には最強っぽいのですが、装飾用積層鋼を側面材に使用しているだけで、構造的には普通の三枚合わせの包丁とさして変わりません。

「ダマスカス包丁」は、見た目的には最強っぽいのですが、装飾用積層鋼を側面材に使用しているだけで、構造的には普通の三枚合わせの包丁とさして変わりません。右の画像は、ナイフデザイナーとして有名なボブ・クレーマーがデザインしたダマスカス包丁です。

外観を美麗にするためにコストがかかっていて価格も高めですので、家庭用としては論外です。

これぐらい高価なハイエンド包丁になると、もう完全に趣味の領域です。多量の自己満足が得られますので、趣味のコレクション用としては非常に価値のある商品です。

あくまでも「自己満足」のための商品です。一点物のカスタムナイフと同じで、「眺めて楽しむ」商品です(価格もべらぼうに高いです)

商品ページはこちらです。

Zwilling ツヴィリング ボブ・クレーマー ユーロ ステンレス

このように、ダマスカス包丁は、中二病の人には最強の訴求力を持ちますが、食費をやり繰りしている家庭の主婦に対しては、なんらの攻撃力も持ちえないという悲しい一面を持ち合わせています。

こうしてみると、特定の方向に突出した特色を持つ包丁は、一般家庭用としてはデメリットの方が大きいという事がわかります。

家庭用の包丁としては、価格と性能のバランスが重要なのです。

包丁に何万円も払うくらいなら、その予算を食費に回し「美味いお肉」をたくさん買ったほうが良いというものです。

月寅次郎のダマスカス包丁解説ページ(一部です・本音です)

● ダマスカス包丁は、なぜVG10ばかりなのか?

「ダマスカス包丁の裏事情」です。刃物業界の人が隠したくなる事実がこれ

● ダマスカスよりコスパが良い包丁は?

関孫六ダマスカスと関孫六10000CLは、価格と鋼材グレードの逆転が見られます

● おすすめのダマスカス包丁を選ぶ - 包丁マニアの裏話

敢えてダマスカス包丁を選ぶ場合は、どれを買うべきか?

● ダマスカス包丁のデメリット 1~2

一言でいうと、側面に装飾用鋼材をあしらっただけの、コスパの悪い包丁です

● ダマスカス鋼の呼称問題

包丁業界はコンプライアンス意識が低いです。そもそも「ダマスカス鋼」ですらありません。「ダマスカスだから切れ味が良い」と書くと、景品表示法の「優良誤認」に抵触します

● ダマスカス包丁について

ダマスカス包丁の解説は、このページにまとめています(総合まとめページ)

切れ味を良くすると、錆びやすくなり価格も上がる

「個性的で突出した性能の包丁は、家庭用としては使いづらい」ということならば、「ごく普通のステンレス包丁が、実は一番良いのではないか?」と思いたくなります。

ですがここで、ステンレス包丁のジレンマが出てきます。

ステンレス系刃物鋼材の特徴として・・・

切れ味を良くするために含有炭素量を上げると、耐蝕性が悪くなり、ステンレスにもかかわらず、錆が出やすくなるのです。

さらに、価格面を加味すると…、

高い耐蝕性と高度な切れ味、低廉な価格、この3条件のすべてを満たすステンレス刃物鋼は、現状では存在しません。

● VG10や440C、銀三など、各ステンレス刃物鋼の特徴や硬度については、こちらのページで解説しています

炭素鋼と同等の切れ味を、ステンレス鋼材で出そうとすると、価格が3倍になる

結局のところ、炭素鋼と同程度の切れ味をステンレス系鋼材で出そうとするのは、かなり至難の業です。高硬度に仕上げ、耐摩耗性を高めて、刃持ちを良くすることはできるのですが、「微細なざらざら感のない、のっぺりした刃」になりやすいのです。

研ぎ上げた際の一発の切れ味では、どうしても炭素鋼に太刀打ちできません。

(一旦切り込んでしまえは、さほど変わりませんが、切り込む際の「刃のかかり」の時点で差が出ます)

そこをさらになんとかしようと、改良を重ねると、今度は耐蝕性が悪くなり、えらく高額なステンレス鋼材になってしまうのです。

そういう意味では、ステンレス包丁は、「どこでバランスを取るか」であり、ある意味「妥協の求められる包丁」です。

具体例を上げると、コバルトスペシャル鋼材は、関孫六10000CL、15000STに使用されていますが、どちらもメーカー公式価格で1万円を超す価格です。

炭素鋼複合材の関孫六4000CLに比較すると3~4倍程度の価格差があります。

仕上げの違いもありますので一概に比較できませんが、炭素鋼は比較的安価で、鍛造もしやすく、切削加工も容易な鋼材です。

炭素鋼と同程度の切れ味をステンレス鋼で出そうとすると、価格差は2倍では収まらず、3倍程度になって、なおかつ耐蝕性が悪化してしまうのです。

● 関連ページ:関孫六10000CL

● 関連ページ:関孫六15000CL

錆さえ防げば炭素鋼は最強

長くなりましたので、ここまでの解説を、一旦まとめてみましょう-

ステンレス包丁で低価格のものは、切れ味が今ひとつである

-

ステンレス包丁で炭素鋼と同等の切れ味を求めると、価格が高額になり、耐蝕性も悪くなってくる

-

結果的に、ステンレス包丁を選ぶ際は、どこかで妥協する必要がある

それでは炭素鋼は、どうなのでしょうか?

日本刀の例を持ち出すまでもなく、炭素鋼(ハガネ)は素晴らしい切れ味を持っています

耐蝕性に難がありますが、刃のかかりが良く、研ぎやすく、なおかつ(大量生産すれば)かなりの低価格で作ることができます。

サビさえ防いでしまえば、炭素鋼の包丁は、まさに最強です。

和食の職人さんは、炭素鋼(ハガネ)の和包丁を日々手入れして使いますので、サビが浮く余地はないのですが、一般家庭では「手入が必要」というだけで敬遠されがちなのも事実です。

ステンレス包丁が主流になってしまった現代では、家庭用の炭素鋼の包丁は、製造する刃物メーカーが少なくなってきました。

炭素鋼の世界では、白紙鋼や青紙鋼など、高い品質を誇る安来鋼が有名です。

炭素鋼の世界では、白紙鋼や青紙鋼など、高い品質を誇る安来鋼が有名です。安来鋼は、「ヤスキハガネ」と読み、島根県安来市の日立金属で製造されている鋼材のブランド名です(登録商標となっています)

具体的な鋼材名としては、青紙スーパー、青紙1号、青紙2号、白紙1号、白紙2号あたりが有名です。

土佐刃物 舟行包丁 青鋼1号は、この青紙1号を使用した包丁ですが、価格的には決して高くはありません。

柄や口金に凝ったものを使わず、簡素な仕上げとすれば、そこそこ低価格で製造可能なのです。

ですが、ステンレス鋼で炭素鋼の切れ味に負けないものを作ろうとすると、非常に難しいのです。

これは単に硬度の問題ではなく、鋼材の組成によるものであり、炭化物の微細球状度にかかってきます。

ステンレス刃物鋼材でも炭化物の「でき」が良ければ、比較的滑りにくく、刃がかりの良い刃に仕上がりますが、炭素鋼のそれにはなかなか及びません。

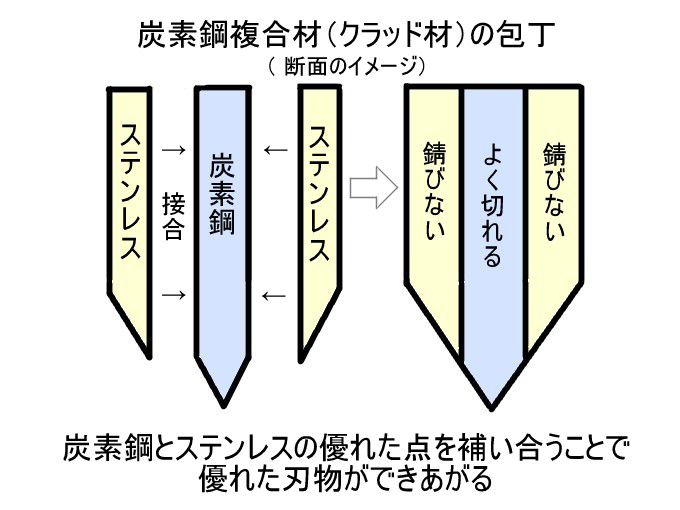

炭素鋼とステンレスの、メリットだけを一体化させた包丁とは?

炭素鋼の弱点である「錆やすさ」ですが、完全解決することは難しいにしても、実用上問題ない程度まで解決することは可能です。切刃のみを炭素鋼にして、その両側面をステンレス材で挟んでしまえば、「刃先は切れ味がよく、刃先以外は錆に強い」という素晴らしい特性に仕上がります。

これがいわゆる、「炭素鋼複合材」です。

複合材はクラッド材とも呼ばれ、異種金属を接合して一体化させたものです。

貝印は、炭素鋼の複合材を、「ハガネ三層鋼」、もしくは「複合三層鋼」と呼んでいます。

切れ味の良い炭素鋼と、錆びにくいステンレス材の良いところのみを活かした、素晴らしい利器材と言えるでしょう。

これはある意味、包丁の理想形でもあります。

● 手打ち鍛造と利器材の包丁は、どちらが良いかについては、こちらのページで解説しています

家庭用の「おすすめ包丁」とは?

前置きが長くなりましたが、このような理由で、家庭用の「おすすめ包丁」は、炭素鋼複合材の包丁です。それでは、具体的にどんな商品があるのでしょうか?

実は、意外に数が少ないのです。

ごく小規模のメーカーやノーブランド品でしたら、いくつかあるのですが、大手メーカー製造の炭素鋼複合材包丁となると、関孫六(貝印)の3銘柄くらいしか見つかりません。

(後日、『正広』も製造販売していることが判りました。この後で解説を追加しています)

炭素鋼複合材の包丁は、その良さが伝わりにくいため、基本的に不人気です。

利幅が薄く、販売業者も積極的に売る気が無いため、店頭にもあまり並んでいません。

「こんなに安いのに、ここまで切れる!」という事実が消費者に伝わってしまうと、価格の高い高級包丁が逆に売れなくなるため、業界関係者は誰もその良さを伝えようとせず、積極的に売ろうともしないのです。

(炭素鋼複合材の良さを声高に訴えているのは、利害関係の伴わない筆者くらいのものです)

補足:このページを作成後何年か経過してから、量販店の店頭で「安土」や「桃山」を見かけるようになり、炭素鋼複合材の包丁が復権してきたように感じます。

また、店頭で「鋼とステンレスの良いとこどり」との宣伝コピーも見かけたのですが、それは、わたしが何年か前にこのページの説明で使用したものと同一です(パクリか、単なる偶然かは判りません)

関孫六 10000CC - 炭素鋼複合材の高級包丁

関孫六 10000CCは、「関孫六プレミアシリーズ」という位置づけで、仕上げにも相応のコストがかかっており、決して安い包丁とは言えません

ただ、「仕上げの良い包丁を使う喜び」というのもありますので、予算が許す方にはおすすめできると思います

● 関連ページ:第2位は炭素鋼ハイブリッドの「関孫六10000CC」

10000CC以外に、ハガネとステンを合わせた利器材の包丁としては、「関孫六・安土」と「関孫六・桃山」があり、こちらの方がお手頃価格で、「家庭用のおすすめ包丁」となり得ます

● 関孫六 10000CC (amazon)

● 関孫六 10000CC (楽天で安い順に検索)

関孫六 桃山 - 積層強化木ハンドルで、見た目もしっかり

「関孫六 桃山」は、10000CCと似た外観の、刃紋の浮き出た刃体が採用されています

刃紋が波打っているといっても、手打ち鍛造ではありませんが、クラッド材でこの外観に仕上げられるというのはすばらしい技術力だと思います

「桃山」は、ありていに言ってしまえば、口金を省いた「廉価版の10000CC」です

桃山は、ハンドル材が積層強化木ですので、安土よりも高級感があり、見栄えがします

三徳包丁ですと実売価格は4000円前後ですので、5000円以下で買える包丁としては最強クラスと言って良いでしょう。少なくとも、同価格帯のステンレス包丁では、太刀打ちできない切れ味を出すことができます

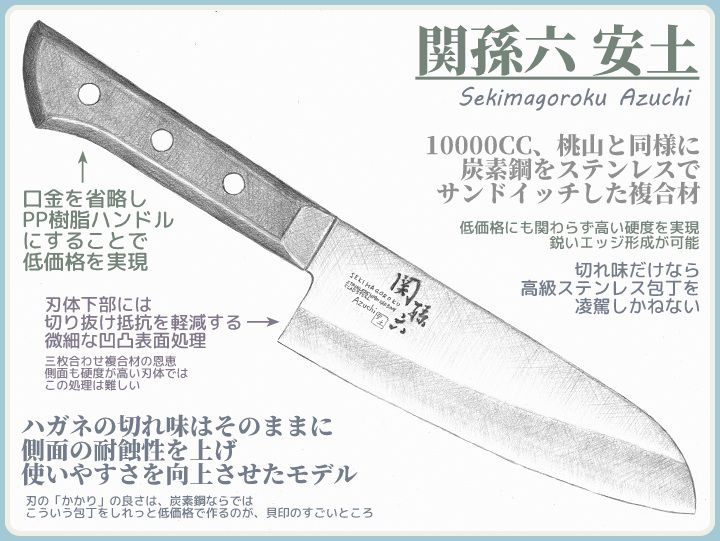

関孫六 安土 - 樹脂ハンドルで良コスパ

「関孫六 安土」は樹脂ハンドルですが、刃体の下半分はブラスト加工されており、旧製品の4000CLとブレード外観が一致します

はっきり言ってしまいますと、ハンドルと口金の仕立てを除けば、関孫六 4000CLとほぼ同等の製品です

ハンドル材が樹脂製ですので、見た目の高級感はありませんが、逆に口金を設ける必要もないため、その分商品価格を抑えることに成功しています

三徳包丁の場合、実売価格は3000円前後に収まっており、約3000円程度で購入できる包丁としては、最強の切れ味(最良の包丁)ではないかと思います (価格は2023年5月に確認)

正広 MC割込み - 2つ鋲の半中通しだが、鋼材に要注目

正広は、硬派な包丁メーカーです。なにしろ代表自ら「あえて流行は追わない」と、言い切ってしまうほどです。

(正広の会社案内に、そう書かれています)

正広の包丁ラインナップの中には「見た目の派手さや、外観のきらびやかさで勝負!」といった包丁が、一本もありません。

そのため、包丁のラインナップは激シブです。玄人好みの包丁を作る傾向にあります。

その正広が出している炭素鋼複合材の包丁が、「MC割込み」です。

その正広が出している炭素鋼複合材の包丁が、「MC割込み」です。(公式サイトでは、正広 > 製品情報 > 家庭用シリーズ に掲載されています。なお、右の画像は、MC割込包丁 MC-700)

「MC割込み」は、ハンドルの造りが「半中通し」となっています(半中子 + 中通しです)

半中子は、中子の長さが半分程度で、柄尻まで通っていないものを指し、中通しは(本通しや背通しと異なり)鋼材がハンドル面に露出していないものを指します。

また、半中子ですので、スペース的に鋲を3箇所打つ余裕がありません。必然的に「2つ鋲」となります。

このように、ハンドル構造的には高級な造りとは言えないため、一見『廉価版』のようにも見える包丁ですが、注目すべきは芯材に使われているハガネ鋼材です。

MC-70とMC-80には「白2」が使われています。これは、武生特殊鋼材の「白2」の事です。

『白2』という表記は、武生特殊鋼材の『白2』を指すのか、それとも日立金属の安来鋼の一つである『白紙2号』の略称なのか、わかりづらいところです。

ただ、双方の鋼材には含有炭素量に違いがありますので、その部分で判別可能です。

武生特殊の『白2』は含有炭素量が1.0%、日立金属の『白紙2号』は、炭素量1.05~1.15となっています。

MC-70とMC-80の炭素量の表記は「1.0%」となっていますので、『武生の白2』と解釈することができます。

※ お詫びと訂正

当初、このMC-70/80の鋼材について、誤って日立金属の『白紙2号』である旨の解説をしていましたが、親切な読者の方より、誤りであるとの指摘を受けました。

お詫びして、訂正いたします(ご連絡、誠にありがとうございました)

『正広』の補足

コストパフォーマンス

正広は、包丁メーカーとして名が通っており、大手会社の一つとも言えるのですが、貝印ほどの規模があるわけではありません。

そのため、単純にコストパフォーマンスで比較すると、関孫六に対して分が悪いです。

(誤解のないよう補足しておきますが、これは正広のコスパが悪いのではありません。関孫六のコスパが良すぎるのです)

白2は「MC-70とMC-80」

白2が使われているのは、「MC割込み」シリーズのうち、「MC-70」と「MC-80」です。

金属口輪付きのモデルである「MC-700」と「MC-800」、および一体口金を採用している「MC-900」の芯材は『当社オリジナル DP処理材』とされており、鋼材名非公開です。

ただこの『当社オリジナル鋼材』は、HRC硬度60、カーボン1.0%、DP処理(脱炭防止)と表示があり、これは白2採用の「MC-80」と同じです。側面材がステンレスのSUS410Lである点も共通しています。

正広オリジナル ZCD-U鋼材(ハガネ)

正広オリジナルのハガネ鋼材には、『ZCD-U』があり、正広はこれを「純日本鋼」とも称しています。(正広 業務用シリーズ 日本鋼口金付に使用されています)

ZCD-Uは、カーボン(炭素量)1.05%、バナジウム、タングステンとなっており、「MC-700/800/900」の「オリジナル鋼材」とは炭素量が異なります。このことから「MC-700/800/900」の鋼材は、ZCD-Uではないと判断できます。

「MC-700/800/900」の鋼材

あくまでも推測ではありますが、「MC-700/800/900」の鋼材(芯材)は、武生特殊のV2C、V2、V銀1のうちのどれかではないかと見ています。

使用していても、刃筋の色が銀色のままで変色しないようであれば、クロム含有5%の『V銀1』である可能性が濃厚です。

逆に、酸化被膜が生じて色が変わるようなら、『V2C』、もしくは『V2』の可能性が高いです(V2CとV2は、組成が極めて似通っています。そのため、使用感や研ぎ味、火花テスト等による判別は、非常に難しいです。製品化した状態では区別がつかないと言っても良いでしょう)

炭素鋼複合材の包丁を製造しているメーカーは、多くない

前述の通り、炭素鋼複合材の包丁を販売しているのは、貝印(Kai)と正広くらいです。他の有名刃物メーカーも調査してみましたが、大手包丁メーカーでは見当たりませんでした(注1)

藤次郎は、青紙や白紙など、安来ハガネの炭素鋼を使用した和包丁は作っていますが、炭素鋼とステンレスを合わせた複合材は見当たりません。

ヴェルダンの下村工業とグローバルの吉田金属、そしてヘンケルス・ツヴィリングは、ステンレスの包丁ばかりで、そもそも炭素鋼の包丁自体がありません。

いくら優れた包丁でも、その良さが消費者に伝わらなければ人気が出ることもなく、商品として売れません。

売れない包丁は、他のメーカーも真似して商品化しませんので、現状では大手の貝印が作っているのみです。

注1:正広の包丁(追記)

正広に該当する包丁を見つけましたので、当ページの説明に追記いたしました。正広の炭素鋼複合材の包丁は、「家庭用シリーズ」の中に位置づけられています。

(当ページは「家庭用のおすすめ包丁」という趣旨で執筆していますが、正広も「家庭用に適している」という見解なのでしょう)

正広の特筆すべき点は、包丁の炭素量とHRC硬度を、公式ページ上に明記してあるところです。

興味深いことに、粉末ハイス鋼採用の『正広 ネオステンレス』は炭素含有量が1.25%もあるにも関わらず、HRC硬度は60となっており、粉末ハイスとしては控えめの数値となっています。

これは敢えて硬度をやや抑えめにして、包丁として最も扱いやすい硬度に設定しているものと思われます(あくまでも推測です)

この程度の炭素量があれば、焼入れの設定を変えて、HRC硬度62前後に引き上げることも技術的には不可能ではないはずですが、それを敢えてやらないところが正広の良心的なところです。

HRC硬度を高く設定すると、数値のみを短絡的に捉えがちな、一部の消費者の購入意欲をあおることができますが、「包丁として良い道具たりえるか」というと、必ずしもそうとは言えません(家庭用の包丁の場合は、特にそうです)

このように正広は、使う人の身になってデザインされた、良心的な包丁を作っています。

外見重視の包丁はまず無いですし、デザイン的には激シブの包丁がほとんどですが、「よかったら買ってやって下さい」と応援したくなるメーカーの一つです。

鍛冶職人が作る炭素鋼複合材の包丁

青紙スーパー

三徳包丁

左の画像はその例の一つで、越前打刃物の「カトウ打刃物製作所」の三徳包丁です。切刃が青紙スーパーで側面がステンレスの仕立てになっています(柄の造りは和包丁ですが、刃は両刃です)

熟練の職人さんが手作業で造っておられるため、価格が手打ち鍛造の包丁と同じレベルになっています。決して安い包丁ではありませんので、(当ページの趣旨から考えると)もろ手を上げておすすめすることはできませんが、予算の許す方は検討してみると良いでしょう

HRC硬度は64と表示されています。包丁は硬度が高ければよいというものでもありませんが、このあたりはさすがに青紙スーパーです

月寅次郎が使っている炭素鋼複合材の包丁

わたしが使っている炭素鋼複合材の包丁は、関孫六 桃山の旧モデルに相当する関孫六 4000CLです。

(上の画像と、ページ冒頭の画像に写っている包丁がそれです)

合わせ口金・本通し・積層強化木ハンドルという造りになっていますので、厳密に言うと、関孫六10000CCと桃山の中間に位置付けられるモデルです。

残念ながらこのモデルは既に生産終了となっており、現在では入手が困難です。

詳細レビューは、次ページ(下記リンク先)に書き留めておきました。

(使用鋼材の推定までしています)

個人的には最初にペティナイフを入手し、使用感や研ぎ味、刃の付き具合など、総合的な感触が優れていると感じたため、後から三徳包丁を買い足し、現在2本を保有しています。

ペティナイフの方は細かな修整を施し、一点もののカスタムナイフに仕上げて使っています。

(こちらも、下記リンク先にて公開しています)

● 次のページ:関孫六4000CL 使用レビュー

● 次の次のページ:関孫六4000CL ペティナイフのカスタム

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)

補足:包丁の研ぎ方

包丁を研ぐのは、決して難しいことではありません最初は思い通りにいかないかもしれませんが、自転車と同じで、一度できるようになれば、その技術は一生役に立ちます

わたしが実際に研いでいる様子は、下の動画で見ることができます

5分少々の時間で、さくっと刃を付けています

後半の「最終仕上げ」は、やらなくても構いません(自己満に近い部分です)

重要なのは、角度をぶらさないことと、砥石を当てたい部分にしっかり指を当てることです

※ 解説は字幕で補足しています。日本語字幕をONにしてご覧ください

でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません

研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

【 お願い 】

当サイトのコンテンツをパクらないでください

某ゲーム系ユーチューバーの方が、「関孫六 安土」のインプレ動画をYouTubeに掲げていますが、動画コンテンツの内容は、ネギを切る実演をしながらこのページの要旨をかいつまんで説明してるだけです

(おそらく、当ページを読んで「安土」を購入したのでしょう)

はっきり言ってしまうと、コンテンツのパクリです

このような著作権を侵害する行為は、おやめください

著作権違反に対しては、厳正に対処しています

パクリサイトに画像使用料を請求し、費用をきっちり回収した実例

該当する動画は、「コストパフォーマンス最強の包丁はこれだ!やっぱ炭素鋼!」にて動画検索すれば確認可能です

著作権侵害に関わらず、実生活においても「一種の社会悪でありる、公序良俗に反している」と認識した場合ば、行政・メディアなどさまざまな手段を用いて対処します(消費者庁、業界団体、新聞媒体等と協力して対処した例)

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1de09d5d.0dfd61a8.1de09d5e.a5bf4eef/?me_id=1333445&item_id=10000022&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fisshinhamono%2Fcabinet%2F05265731%2F05266448%2F05270187%2Fimgrc0080981529.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)