関孫六4000CL ペティナイフ カスタム

関孫六 4000CL(ペティナイフ)をカスタムしました。

このペティナイフのカスタムポイントは…

- 口金の角を落とし、滑らかに仕立てて指あたりを良くする

- 中子とハンドルの隙間を充填して埋める

- ハンドルの漆塗り

- ブレードの鏡面仕上げ

● 前のページ:関孫六4000CLのレビュー

● 前の前のページ:家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

関孫六4000CLペティナイフ(月寅次郎カスタム)

ペティナイフ全体像

こちらが、関孫六4000CLペティナイフ(月寅次郎カスタム)です。

細かい点を見ると、色々とアラも残っており、正直言うと80~85点くらいの出来ばえです。

もう少し細部を詰めても良いのですが、他にも「カスタム待ち」で手つかずの包丁も数多く残っているため、このくらいで妥協することにしました。

(どこにアラが残っているかというのは、後述しています)

「アラが残っている」と書きましたが、包丁は実用品であり道具ですので、使っていればまた細かい傷は入ってくるものです。

使い込んで小傷が多くなってきたら、また表面を再研磨したり、塗り直してリフレッシュしようと思っています。

(コレクション用ではないのですから、無理に究極の状態に仕上げる必要もありません。自分が使うにあたって満足できれば、それで良いと考えています)

上の画像のように、実際によく使っています。

美しい包丁を使うことは、実に気持ちが良いものです。

自分が手をかけて仕上げたものであれば、なおさらです。

カスタム前の状態

上の画像は、カスタム前の状態です。

左端の1番が、『カスタム前』の関孫六4000CLです。

中央は、藤次郎のDPコバルト合金鋼割込、

右端は、ビクトリノックス スイスクラシックパーリングナイフ

反対側は、このような感じ。

(SINCE 1908とありますので、貝印の創業が明治41年(1908年)であることが判ります)

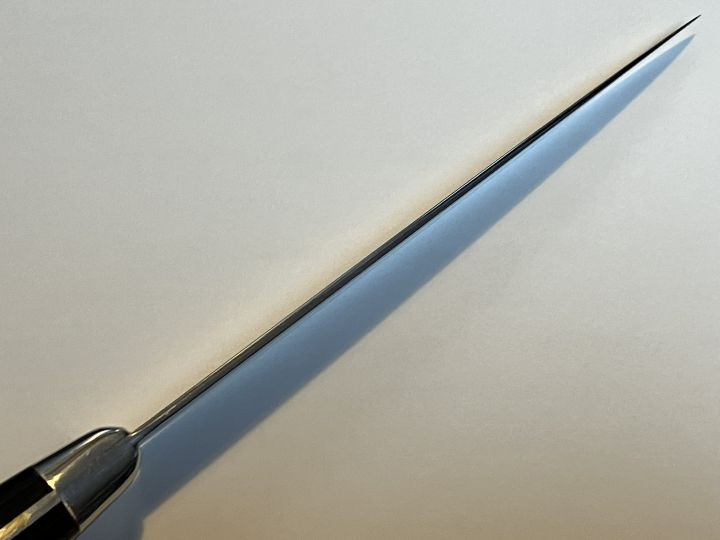

ブレードの鏡面仕上げ

ブレードの鏡面度は、そこまで高くはしていません。

(若干の「くすみ」は残っており、まだまだ改善の余地はあります)

それでもこのように、光の加減次第ではよく反射してくれます。

こちらの画像を見ると、表面に少し凹凸や「くすみ」が残っているのがわかります。

それでも光の角度によっては、充分きれいな状態に見えます。

上の画像は、カスタム前のブレードです(入手時)

刃体の下側はブラスト仕上げになっていました。(改良霞とも)

こちらは、コーヒー豆のパッケージを映してみたところ。

鏡面としたおかげで、光学迷彩のような効果が生じています。

鏡面仕上げについて

鏡面仕上げの具体的な手順については、このページでは割愛しています(説明が長くなるので)

当サイトには、他にも鏡面仕上げの施工例や、使用するコンパウンドの解説などが多々あります。興味のある方は以下のページをご覧ください。

● 包丁の鏡面仕上げ

● オピネルの鏡面仕上げ

● ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分

● ピカールの粒度と研磨素材

● サンドペーパーはどれも同じではありません

ハンドル

ハンドル部分です。

いたってごく普通の積層強化木ハンドルですが…、

漆塗装を施した後に、口金を磨いて漆を削り落とし、金属地肌を出してみました。

自分で言うのもなんですが、なかなか美しく仕上がったと思います。

鋲の部分は本来銀白色なのですが、漆の色が加わることでゴールドの色調となり、見栄えのするアクセントとして機能しています。

結果的に、ラクジュアリーでゴージャスな質感を生み出すことができました。

大量生産のペティナイフとは異なる次元の、一点ものカスタムの風格を感じさせます。

このペティナイフに今回使用した漆の色は、「透明」です。

「透」よりも薄く、「本透明」よりも濃い色合いの漆になります。

(漆塗装についての詳しい情報は、後述のリンク先ページをご覧ください)

細かいことを言うと、中央の鋲の部分に、わずかながら塗装の剥がれが生じています。

(スマホの小さな画面で見ている方は、判別できないかもしれません)

カシメピンは(周囲の木材と違い)材質が金属で比較的硬度があるため、研磨の際に粒子が深く食い込みやすく、磨きすぎて下地が出てしまいました。

(失敗ではありますが、あまり目立つものではないため、気にせずそのままにしています)

角度や面によっては、漆黒に見えるハンドルですが…。

光沢の下には、木の風合いが見え隠れしています。

また、この角度から見ると、ハンドル材が積層強化木だというのがよくわかります。

積層木の個体差によって、樹脂浸透の度合いが異なります。

浸透が比較的浅い板の箇所は、色合いが薄めに出ているもようです。

こちらの画像も、木の質感が分かりやすいですね。

色味的には、限りなく黒に近い茶褐色という感じです。

漆のおかげで深みのある光沢が出せ、高級感あふれる仕上がりとなりました。

(何も言わなければ、元々は3000円程度で購入したペティナイフだとは、誰も思わないでしょう)

『漆』を使う場合は?

筆者が使っているのは、東邦産業の『特製うるし』です。

本漆ではなく代用品のカシュー漆ですが、乾燥時の特殊設備も不要で、紫外線にも強く、なおかつ低価格です。

乾燥後に本漆と見分けるのはほぼ不可能です。わざわざ高額な本漆を使う必要はありません。

また、東邦産業のうるしは、本来釣具用塗料ですので、防水性や耐久性も充分な担保が取れています。

色のチョイスは、漆らしい濃い目の色に仕上げる場合は『透(スキ)』を、

色合いを薄くして木目を際立たせたい場合は、『透明』がおすすめです。

(この包丁は、透明を使っています)

● 漆 東邦産業 (amazonで検索)

● 漆 東邦産業 (楽天で検索)

東邦産業のうるしを探す場合は、上のリンクをタップすれば表示されます。

(検索文字を入力する必要はありません)

漆だけでなく、専用薄め液や刷毛も見つかります。

こちらの画像は、口金の質感がよく現れています。

このような流麗な曲面で構成された口金は、丁寧に手作業で削り出す以外にありません。

わざわざ手をかけてカスタムした甲斐があるというものです。

(指当たりも良く、洗う時にもスポンジが引っかからずに、するっと洗えます)

光の角度と反射次第で、さまざまに表情を変えるため、見ていて飽きません。

漆塗りについて

漆塗りの具体的な手法について、ここでは説明していませんが、興味のある方は以下のページをご覧ください。

● 包丁の柄を交換修理(自作木製ハンドル)

● 柄を漆で塗る - 和包丁のカスタム(薄刃包丁)

今回は天然木の無垢材ではなく、樹脂浸透が施された積層強化木に塗装しているため、「導管埋め」の工程で手数がかからず、比較的少ない回数で塗装が完了しています。

積層強化木に漆塗りを施した事例は、以下のページがあります。

● 関孫六 10000CLのカスタム

峰

峰を上から見たところです。

このペティナイフの刃厚は1.7mmなのですが、角を落として丸めてあるため、見た目よりもやや薄手の印象を受けます。

刃先にかけてのテーパーの具合は、あまり手を加えていませんが、このままで良いだろうと思います。

日本の包丁は、曲がったりしなったりしては良くないという呪縛に捕らわれているのか、総じて靭性が低く、硬度が高い傾向にあります。

このペティナイフも、芯材が炭素鋼で充分な硬度が出ているため、これ以上薄くするのはあまり現実的ではありません。

(これ以上薄くすると、取り扱いがデリケートになり、少し怖いです)

硬い鋼材は硬いなりの良さがありますが、靭性が充分な鋼材は、また別の良さがあります。

ペティナイフは、刃厚が薄めですので、余計にそう感じるところです。

(このあたりは、実際に握って使い比べてみないと、なかなか感覚として判らないかもしれません)

● 関連ページ:ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフ

ビクトリノックスのナイフは靭性が充分ですので、しなるような力を加えるような場合でも、わりと安心して扱えます。

ガチガチに硬い剛体のナイフとはまた違った感触で、これはこれで個人的に好きなので、こちらもお気に入りのペティナイフです。

上の画像は、カスタム前の峰の状態です。

口金と接するあたりの研磨の処理が今一つですが、中価格帯の包丁だとこれが普通です。

(もっと峰全体の絵面があればと思いましたが、このような画像しか見当たりませんでした)

口金

今回のカスタムでは…、

口金は、金属表面を露出させて鏡面化するとともに、

ハンドル部分には漆塗装を残す。

…という、面倒な処理をしています。

双方の磨き分けに手間がかかり、境界部の処理にもまだまだ課題があるところですが、ひとまずこれで完成としました。

角が一つも無い、なだらかなアールの付いた口金は、眺めていて気持ちの良いものです。

(もちろん握り心地や、指の当たり具合も最高です)

ちなみに、カスタム前の口金は、このようなものでした。

若干の瑕疵が認められますが、合わせ口金としては一般的な仕上げです。『隙間』については、後述のように充填処理して平滑に仕上げました。

アゴの内側のカーブ部分は、口金を磨く過程で、同時に処理しています。

峰側をよく見ると、口金からハンドル材につながる箇所で、中子の上に乗った漆が剥げているのがわかります。

塗料の下にある鋼材が硬いため、その分、研磨粒子が深めに食い込み、結果として塗料が少し剥がれてしましました。

(塗装の境界部は「剥げ」が出やすいものです。下地の平滑度が高く、つるつるした表面の上に漆を乗せていることも影響しています)

このように、細かいことを言うと突っ込みどころも多々あるのですが、

あまりにも完璧を求め過ぎると、いつまで経っても作業が終わりませんので、このあたりで「完成」としています。

個人的には、総じて満足いく程度に仕上がりとなっています。

口金の加工について

口金の加工、ハンドルとの境界処理については、以下のページをご覧ください。

● 包丁のカスタム2 - 口金の鏡面仕上げ

● 関孫六 10000CLのカスタム

中子

腹側の中子です。

ここには小さな隙間が生じていたのですが、充填と塗装のお陰で、全く判らなくなりました。

充填前は、このような状態でした。

中子とハンドル材の間に隙間があることが分かります。

(ブレードと口金は、8割程度手を入れた段階になっています)

充填剤が周りに付着しないよう、マスキングを施します。

2液性エポキシ樹脂接着剤を充填します。

セメダインスーパー(60分硬化型)は、充分な透明度があり、嫌な臭いもしないので、いつもこれを使っています。

セメダイン エポキシ系接着材スーパー を見てみよう

● セメダイン エポキシ系接着材スーパー (60分硬化型、amazon 商品ページ)

● セメダイン エポキシ系接着材スーパー (60分硬化型、楽天で検索)

充填完了後の状態です。

この後、研磨を施して表面を平らにし、漆で塗装しています。

こちらは峰側の中子で、充填完了後の状態になります。

研磨、塗装、再研磨を施すことで、充填の跡が全く判らなくなりました。

ハンドル材の色が黒褐色であることが幸いしました。

淡めの色調ですと、目立ったかもしれません。

隙間の充填処理

中子やカシメピン周辺の隙間の処理は、以下のページでも詳しく解説しています。

● 包丁のカスタム6 - 隙間の充填(防水処理)

(こちらのページでは、充填して隙間を埋めています)

● ダメな包丁は、どこが悪いのか?(手直し・修繕方法)

(こちらは包丁を一旦分解し、隙間を埋めながら固定しています)

刃付け

カスタム完成後は、刃付けして使えるようにします。

(カスタム中に怪我をしないよう「刃引き」しており、刃が丸くなっているため、この状態のままでは全く切れません)

まずは、刃の黒幕オレンジ(#1000番)を使い、ざっくりと刃を付けます。

その後は、仕上げ砥石の キング S-1に繋げ、中砥石で付いた研ぎ目を落とし、滑らかな刃に仕上げました。

刃付け・砥石について

● 関連ページ:包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?

● 関連ページ:包丁の切れ味 - 砥石の番手を上げれば切れ味は良くなるのか?

● 関連ページ:月寅次郎が使っている砥石

以上で、関孫六4000CLペティナイフのカスタムは終了です。

世界で一本だけの、特別なペティナイフに仕上がりました。

これからも大事に使っていこうと思います。

追記

上の画像をよく見ると、口金付近のブレードに、縦一本の薄い段差があることがわかります。

これは、かなり以前にこのナイフを最初に鏡面化した際に、ミニルーター(電動工具)を当てすぎて、溝状に掘れてしまった跡です。

(言い訳になりますが、この頃はまだ使い方の要領がよく判っていませんでした。今回のカスタムは、厳密に言うと2回目のカスタムになります)

電動工具は、上手に使えば作業時間を大幅に短縮することができますが、その分失敗した時の度合いも激しいものがあります。

(安全に配慮して、上手に使いましょう)

● 使っている電動工具1:プロクソン ミニルーター

● 使っている電動工具2:ホームスカッター STD-180E(電動刃物砥ぎ機)

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール