刃物研ぎ機 ホームスカッター STD-180E

ホームスカッター STD-180E 使用レビュー

新興製作所 刃物研ぎ機 ホームスカッター STD-180Eの解説ページです(1/4ページ)

2ページ目は、実際の使用例、

3ページは、使いこなし、コツと注意点

4ページは、競合製品との比較 になっています。

(文章量が多くなったため、4ページに分割しました。目次は統一していますので、どのページからでもジャンプ可能です。)

ホームスカッター STD-180E - 目次

ホームスカッター STD-180E 買うならこちら

● 新興製作所 STD-180E (amazon)

● 新興製作所 STD-180E (楽天で検索)

ホームスカッター STD-180E の特徴

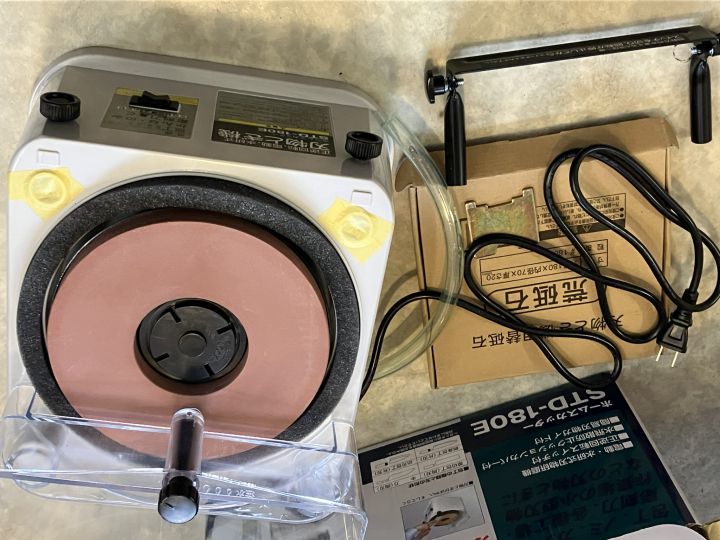

こちらが、筆者が購入した「ホームスカッター STD-180E」です。

「刃物ガイド」を取り外した状態です。

ガイド差し込み穴に砥泥が入ると、事後の掃除が面倒なので、黄色のマスキングテームで覆っています。

回転方向を左右に切替可能

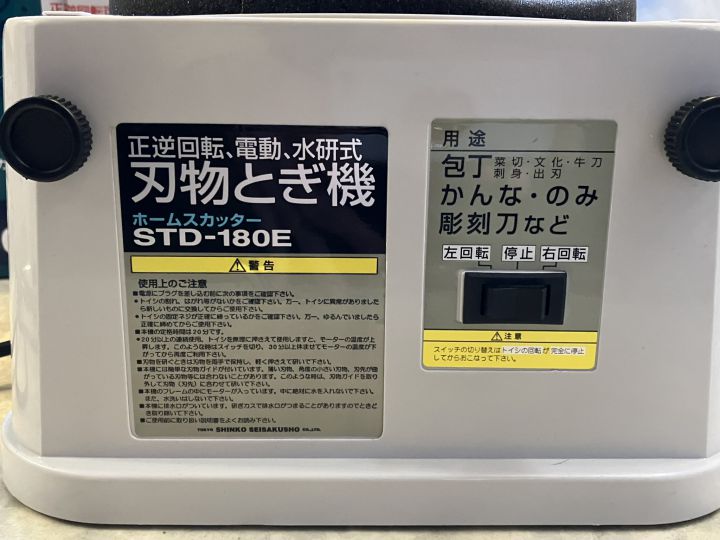

STD-180E、正面パネルとスイッチ。

ホームスカッター

STD-180E

これは新興製作所の研ぎ機の特徴の一つで、最大のメリットです。

(Hikoki GK 21S2(日立)やmakita 9820など、他メーカーの機種にはこの機能がありません)

この手の電動研ぎ機に慣れてしまえば、単一の回転方向でも問題なく研ぐことができますが、それでも順方向に押し付けて研ぐ方が、研ぎやすいものです。

単一方向に回転が固定されていると、片面は順研ぎ、反対面は逆研ぎで研ぐしかありません。

(柄を逆の手に持ち替えたとしても、そうなります)

回転方向が変更できるのは、代えがたいメリットです。

【 注意 】

回転方向を逆にする場合、一旦電源をOFFにして、砥石の回転が停止するのを待ちます。

回転状態でスイッチを反対操作しても、何も変わりません。従来方向のままで回り続けます。

交流電源を利用したシンプルな単相モーターですので、慣性負荷が大きな状態で、瞬間的に正逆回転させると、回転が切り替わらないのです。

回転が切り替わらないだけだと良いのですが、回転速度によっては、モーターに想定外の負荷がかかる場合も考えられます。回転方向を反対にする場合は、砥石が一旦停止してからスイッチを入れましょう。

【 柄はどちらの手で握る? 】

柄は、自分が研ぎやすいと思われる方の手で握って下さい。

前述のように、柄を握る手を変えても、順研ぎと逆研ぎを切り替えることはできません。

円盤型回転砥石ですので、構造上そうなります。

ちなみに手研ぎの場合、柄を左右の手に持ち替えて研げる人は、それほど多くありません。

左右に持ち替えて研ぐ方が、砥石の片減りが抑えられるのですが、これができる人は少ないです。

なお、頻繁に持ち手を変えて研ぐと、柄に砥泥が付着します。

積層強化木やプラ柄の包丁でしたら、気にする必要はありませんが、天然木柄の和包丁の場合は、朴材の木肌に砥泥が付くと、洗ってもなかなか取れません。要注意です。

水飛散防止クッション(スポンジ)

ホームスカッターの特徴の一つが、水跳ね防止のスポンジ「水飛散防止クッション」です。

(上の画像は、スポンジを外したところ)

スポンジは溝に嵌まっているだけですので、摘んで引き上げたり押し込んだりして、高さの微調整が可能です。

スポンジがあるおかげで、砥石から飛び散る水滴の、周囲への飛散が抑えられます。

この『水飛散防止クッション』は、『回転方向の左右切り替え』と並んで、ホームスカッターの2大メリットです。

Hikokiやマキタなど、競合他社にはこの特徴がありません。

無いことは無いのですが、樹脂製であったりするため、包丁の側面を研ぎ抜く時に干渉してしまいます(スポンジだと、柄に当たってもそこだけ柔軟に凹むため、邪魔になりません)

他社でこれと同じ機能を持っている場合、それは新興製作所が供給しているOEM品です。

京セラ(旧リョービ)などがその代表例ですが、製品外観もそっくり同じです。

スポンジの継ぎ目は、このようになっています(接着でつながっています)

なお、刃物を研いでいると、スポンジに刃が当たって切れ目が入ることがありますが、さほど気にすることはありません。

スポンジは別売パーツとして供給がありますので、経年劣化や使用過多でボロボロになった場合、買い直すことも可能です。

● 販売ページ:ホームスカッターSTD-180用部品 水滴防止クッション

透明で見やすい給水容器

給水容器は先代モデルと異なり、透明な樹脂素材に変更されています。

上から覗き込まなくても、水の残量が一目で判るように改善されています。

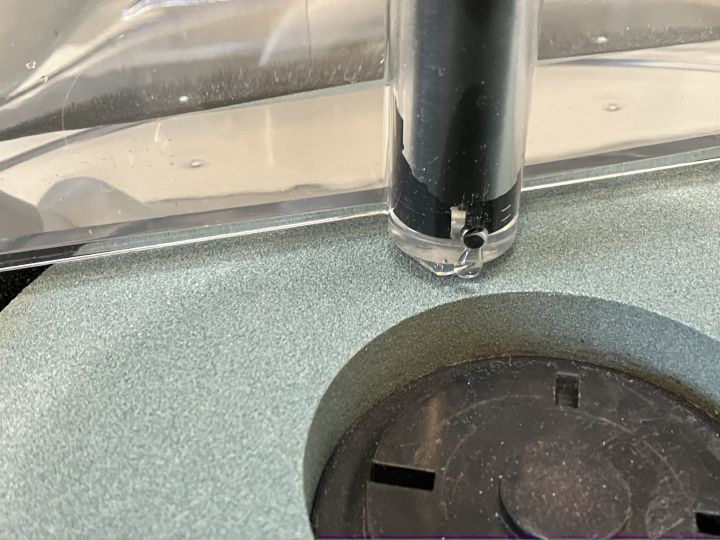

給水容器から水滴が落ちる様子。

黒い棒状のダイヤルを回すことで、水の落ちる量を加減することができます。

(棒に刻まれている溝と、容器の穴がぴったり重なると、「だだ漏れ」になります)

取説によると、「1秒間に1滴落ちるくらいが目安」とされていますが、これはあくまでも目安です。

ちなみに筆者の場合、水量は「やや多め」で使用することが多いです。

砥泥が乗りすぎると、面で当てる場合に刃が暴れやすく、切削効率も落ちるためです。

適正水量は、荒砥、中砥、仕上砥など、使う砥石にもよりますが、電動研ぎ機の場合は「砥泥を活かして柔らかい当たりで研ぐ」よりも「砥粒にしっかり当てる、効率を優先した研ぎ」が重要です(そのための電動パワーなので)

その分、水の飛散も多めになりますが、風呂場で防水エプロンを使って作業することで対処しています。

【 補足 】

滴下水量は、容器内の水量にも左右されます。

水量が少なくなると、充分な水圧がかからず、水の出るスピードが遅くなったり、水滴が出なくなくなったりします。

容器内にある程度の水量がある方が、水圧がしっかりかかり、滴下量も安定するため、水量が1/4以下になった場合は、面倒くさがらずに水を足して下さい。

また、「電動研ぎ機は効率優先」と書きましたが、それは大まかに大体の刃の形状を整える場合の話です。

刃付け時の最後の仕上げや、『カエリ取り』など、繊細な研ぎが必要な場合は、砥石の回転を止め、「手研ぎ」で作業しています。

1.3Aのハイパワー

STD-180Eは、1.3A(アンペア)のハイパワーです。

製品重量は5kgあり、これだけの重量があれば充分です。

(重い分だけ、モーターコイルと磁石が大きいということです)

電動研ぎ機は、刃を押し付けても回転が遅くならないだけの、トルクの強さが重要です。

GK21S2

ですが、カンナなどの面で研ぐ刃物となると、それなりに接触面積が大きくなり、摩擦力も大きくなってきます。

そのため、トルクの大小は重要なポイントです。

包丁の側面を研ぎ抜くような、負荷のかかる作業も試してみましたが、少々強めに押し付けても回転は微動だにしませんでした(これだけのトルクがあれば充分です)

日常的に大型の刃物を整形したり、仕事として刃物研ぎを行う場合は、日立のHikoki GK 21S2 の方が、2.0A+205cm砥石で心強いですが、

STD-180Eの1.3Aと180cm砥石でも、必要にして充分です。

ちなみに、回転数は400/470回転となっていますが、これは電力周波数の違いにより、

東日本は50hzで、400回転

西日本は60hzで、470回転

…で作動するようになっています。

昭和の扇風機と同じで、交流電源をそのまま単相モーターで駆動しているため、電源周波数の違いで回転数も変わります。

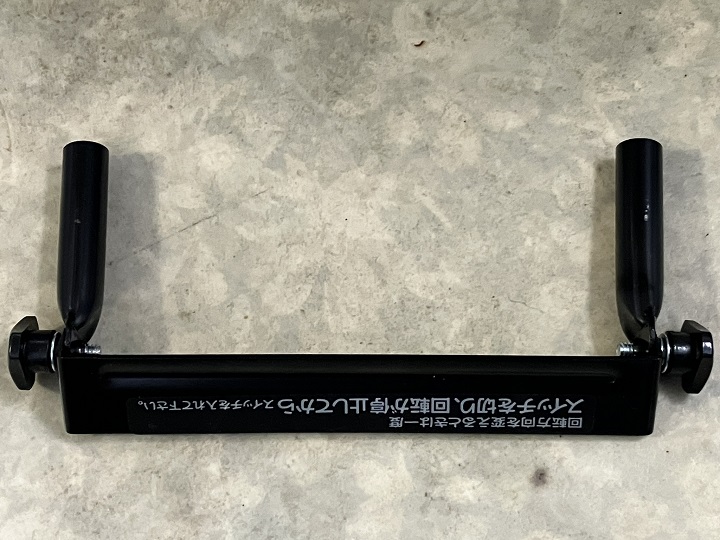

簡易刃物ガイド

こちらは、刃物の角度を安定させるための簡易ガイドです。

主にノミやカンナ刃などの、片刃でなおかつ、刃筋が直線的な刃物を研ぐ場合に、補助的に使用するものです。

両刃の洋包丁を研ぐ場合は、あまり必要ない、…というよりむしろ邪魔になるかもしれません。

使用しない場合は、抜き取って外しておけばOKです。

なお、STD-180Fに付属の刃物ガイドは、あくまでも簡易的なものです。

しっかりと刃物を固定し、より精密な角度で安定した研ぎを行いたい場合は、「精密刃物支えガイド」付きで、出力も砥石サイズもより大型の上位機種、STD-205Fを使うと良いです。

抜いた後の穴に砥泥などが入ると、作業後の清掃に余計な手間がかかります。

個人的にはマスキングテープを貼って穴を塞ぎ、砥泥が入らないようにしています。

荒砥石と仕上砥石(別売)

荒砥石

#180(純正)

砥粒は、中砥石によく使用される、一般的なアランダム(A)です。

青色の砥石は、#180番の荒砥石です(純正交換用砥石)

こちらの砥粒は、荒砥によく使用されるグリーンカーボランダム(GC)が使用されています。

個人的には未購入で所有していませんが、#6000番の仕上げ砥石もラインナップされています。

#1000番中砥石(赤茶色)は、最初から製品に付属していますが、荒砥石と仕上砥石は、『別売品』の交換用砥石です。

※ 追記(2023年10月)

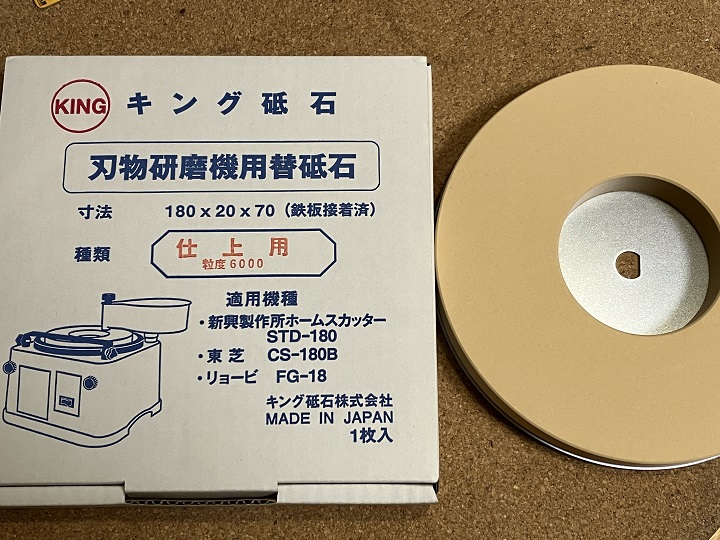

#6000番の仕上砥石を購入しました。

(純正品ではなくキングの機械研磨用替砥石。この後に解説あり)

ホームスカッター 仕上砥石 #6000

「荒砥石」の本体とパッケージ。

Made in Japanと書かれていますが、砥石は日本製が一番です。

(焼結型の湿式砥石は特にです)

実際に荒砥石を使ってみましたが、切削力は充分で、ゴリゴリと削ってくれます。

上の画像は、荒砥で付いた研ぎ目です。

#180番という粗粒子ですので、研ぎ目も盛大に付きます。

同じく荒砥での研ぎ目です(やや拡大)

この研ぎ目についてですが…、

圧を強めにかけると、相対的に研ぎ目は深くなります。

ただそれだけではなく、研ぐ対象の硬度にも左右されます。

3枚合わせ鋼材の側面を研ぐ場合ですと、硬度が低いですので、研ぎ目が深く入ります。

1枚ものの単層の場合は、側面まで硬度が出ていますので、それほど深くは食い込みません。

また、砥石との接触面積の大小によっても、目の深さは大きく変わってきます。

上の画像の包丁は、単層ステンレス鋼材ですが、硬度と圧力、当たる面積の大小の3要素の組み合わせ次第で、研ぎ目の深さはいかようにも変化します。

(一律にこのような研ぎ目が入るというわけではありません)

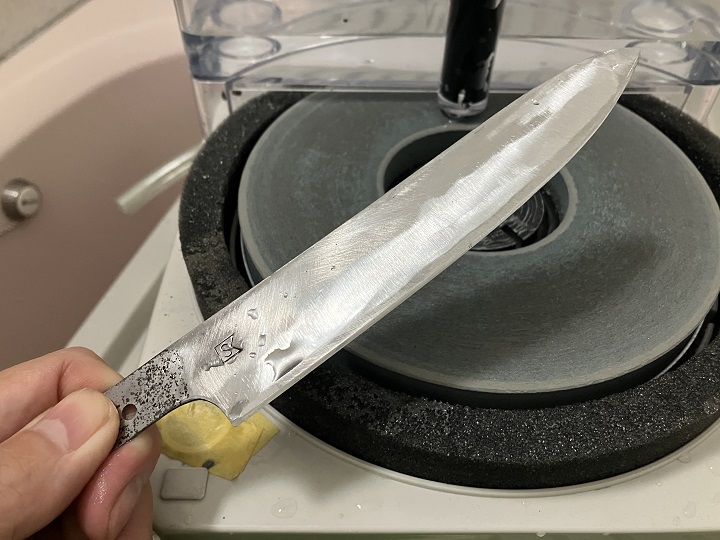

こちらは、荒砥でブレードの側面を研ぎおろしている最中の画像です。

研ぎおろしの途中のため、まだ側面のカーブがあまり取れておらず、多面体のような感じで削れています。

結果的に、当たる面積も狭くなっており、その分研ぎ目も深めに入っています。

こちらは、荒砥での研ぎおろしの最終段階の画像。

一旦スイッチを止め、砥石の回転をフリーにして、手研ぎで仕上げています。

力を入れる度に砥石がくるくる回ってしまいますが、コツを掴むと、それを逆に利用して研げるようになります。

電動器具は切削力が高いため、なだらかなカーブ曲面をつけようと思っても、多面体のようになることもありますが、手研ぎで仕上げると、うまい具合に『角』が取れます。

ここでは、荒砥から中砥石へつなげるために、荒砥の研ぎ目を薄くするイメージで研いでいます。

ブレードに対し直角に入っているのが、電動研ぎによる研ぎ目、斜めに入っているのが、それを薄めるための、手研ぎの研ぎ目です。

うまい具合に、電動で付いた角を落としながら、研ぎ目を薄くすることができました。

(目視による推測ですが、#300~400番程度の研ぎ目に仕上がっていると思います)

同じ荒砥でも、技量次第で研ぎ目をここまで薄く仕上げることが可能です。

一本の砥石で、どれだけワイドレンジに研ぐことができるかというのは、研ぎの技術の一つでもあります。

ホームスカッター 仕上砥石 #6000

仕上砥石

#6000(純正)

この#6000番の仕上砥石は、純正品ではなく、キングの交換用砥石です。

個人的には、もっぱら刃体の鏡面仕上げ作業のために使用しています。

1000番で付いた研ぎ目を、短時間でスピーディーに消せるのが良いところ。これで仕上げれば、あとはコンパウンドで手磨きするだけで済み、鏡面仕上げが楽なのです。

購入前までは、キングS-1 を円盤形状に固めた砥石かと思っていましたが、さにあらず、6000番の焼結砥石でした。

焼結タイプですので、砥粒の隙間が効果的に働いて目詰りしにくく、レジノイドによく見られる『ごく僅かな沈み込み』もありません。

使いかたが判ってくると、作業効率がぐっと上がる良い砥石です。これと同じ材質の角砥石があれば入手したいと思いました(無いだろうけど)

ホームスカッター STD-180E 交換用砥石の入手先

● STD-180用 荒砥 #180 (amazon)

● STD-180用 荒砥 #180 (楽天で安い順に検索)

● STD-180用 中砥 #1000 (amazon)

● STD-180用 中砥 #1000 (楽天で安い順に検索)

● STD-180用 仕上砥 #6000 (amazon)

● STD-180用 仕上砥 #6000 (楽天で安い順に検索)

ホームスカッター STD-180E 買うならこちら

● 新興製作所 STD-180E (amazon)

● 新興製作所 STD-180E (楽天で検索)

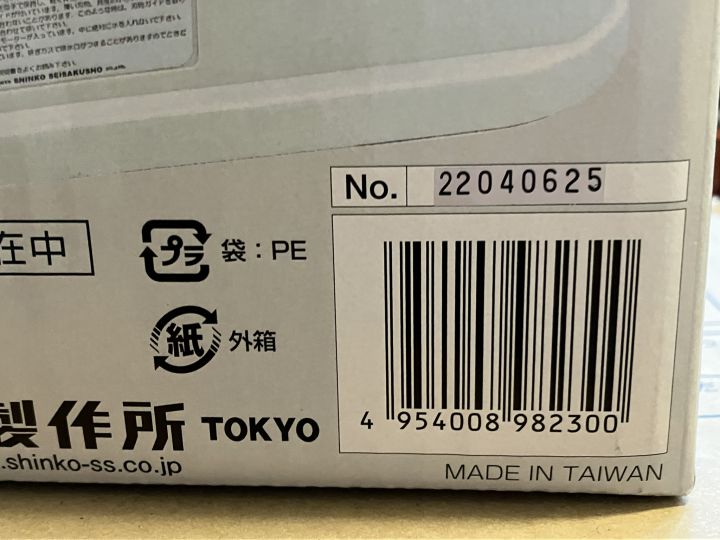

外箱の画像

側面の画像(1)

箱の側面には、仕様(スペック)の記載があります。

(下に転記しておきます)

| メーカー名 | 新興製作所 |

| 品名 | ホームスカッター |

| 品番 | STD-180E |

| 電圧 | AC100V |

| 周波数 | 50/60Hz |

| 消費電力 | 125W |

| 消費電流 | 1.3A |

| 回転数 | 400/470min |

| 砥石寸法 | 180φx70φx20mm |

| 砥石粒度 | #1000 |

| 定格時間 | 20分 |

| 重量 | 5.0kg |

反対側の外箱側面。

こちらには、製品特徴の記載があります。

- 水量調整ダイヤルで、適量の注水が可能

- 水飛散防止クッションカバー付

- 角度、上下調節の出来る刃物ガイド

- 左回転、右回転のスイッチ付

現行製品であるSTD-180Eの本体は、「台湾製」です。

以前は日本で製造していましたが、1999年発売のSTD-180D以降は、台湾での製造に変更されました。

「STD-180E」の前モデルは「STD-180D」、さらにその先代モデルは「ST-180C」となっており、マイナーチェンジを繰り返して熟成された、ロングセラーモデルです。

STD-180Eのモデルチェンジの具体的内容・歴史については、歴代のホームスカッターの項目をご覧ください(整理しました)

外箱上面の画像

ホームスカッター STD-180E - 目次

月寅次郎のおすすめ包丁

月寅次郎の包丁解説(裏話)

月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

包丁の研ぎ方、砥石、研磨など(砥石のレビュー)

月寅次郎プロフィール