キングSシリーズ(S-1、S-2、S-3) - 仕上げ砥石

最終更新日: 作者:月寅次郎

「キング S-1・S-2・S-3」

-

分類:仕上砥石

-

粒度:#6000番

-

砥材:WA(ホワイトアランダム)(推定)

-

結合:レジノイド

- ブランド:キング

- 製造会社:松永トイシ

-

寸法(S-1): 210 x 73 x 22

-

寸法(S-2): 190 x 70 x 20

-

寸法(S-3): 185 x 62 x 15

「キング S-1」は、柔らかい研ぎ味が魅力の、#6000番の仕上げ砥石です。

昨今の人工砥石においては、砥粒に硬度の高いWA(ホワイトアランダム)を採用し、結着もカチカチに固めた砥石が人気のようですが、それとは対極方向のソフトな刃当たりの仕上げ砥石です。

キング S-1

仕上砥石

#6000番

このキングSシリーズは、切削能力だけで比べるならば現代的な砥石の後塵を拝してしまいます。仕上砥石

#6000番

ですが砥石というものは、速く研げることのみが唯一の性能基準ではありません。もちろんそれも重要な要素の一つですが、他にも着目すべきポイントが多々あるのです。(仕上げ砥石の場合は、特にその傾向が高くなります)

砥粒が柔らかめな点を逆手に取り、砥材を食い込ませずに滑らかに仕上げると、6000番という番手以上の能力を引き出すことも可能です。

そういう意味では、テクニカルに研ぎあげる玄人向けの一面も持っています。

初心者向きではないという意味ではありません。砥石使いの上手な方であれば、表示番手以上のワイドレンジに仕上げることも可能ですが、一方では、初心者にも使いやすい「刃当たりの良さ」も持ち合わせています。

(「カチカチの陶製タイルの上で研いでいるかのような感触…」といったような、クリティカルさとは無縁の仕上砥石です)

キングSシリーズには、このS-1を含めて、サイズ違いのS-2、S-3がありますが、両面砥石のPB-04の仕上げ面にも、Sシリーズと同じ砥材が使われています。

PB-04一本で研いでいた頃を含めると、個人的にかれこれ30年以上使っていることになり、気に入っている砥石の一つです。

キング S-1 インプレと特徴

キング S-1

(台無)

キング S-2

(台付)

キング S-3

(台付)

キング PB-04

(仕上面に採用)

-

キングの仕上砥といえばSシリーズは定番の一つ。S-1だけでなく、S-2、S-3など、サイズ違いのバリエーションも多く、両面砥石の仕上げ面など多種多様な使用実績がある。(具体例:PB-04)

- 品質も安定しており、経年変化も少なく、安心して使えるロングセラー砥石。このクラスでは代表格の1本、対抗馬は 嵐山#6000番か。

- 砥泥が適度に出て、目詰り・目潰れが発生しにくい。研ぎ味も安定している。

-

するすると滑らかで、落ち着いた研ぎ味(独特の香りが立ち、墨でも磨っているかのような心持ちで研げる)

-

カチカチに硬い砥石ではないため、滑り感、グライド感も節度があり良好。

-

良質の砥泥のおかげで、霞がほど良く曇り、和包丁の切刃が美しく仕上がる(ギラついた光沢が乗りにくく、地金に『いぶし銀』のような質感を引き出してくれる)

-

刃金は、鏡面の一歩手前程度に仕上がり、切れ味も含めて充分な満足度が得られる。

-

程よい研磨力。切削力の強さでゴリ押しするタイプではない。砥粒が噛み込んで突っ張る感じも少ない。鎬筋で突っかけてしまい、ゴリッとやってしまうことも少ない

-

柔らかめの砥石だけあって、研ぎ圧もソフトに合わせたい。

-

砥石表面に刃筋が当たると、表面が削れることがある。(S-1ユーザーなら一度は経験する)

-

優しくソフトに、するすると研ごう。この砥石で返りを出そうと『ゴリ研ぎ』する必要はない。優しく滑らせて中砥石で付いた研ぎ目を消すだけで、上質な切れ味が生まれる。

-

基本的に吸水は不要。すぐ研ぎ始めることができるが、表面が締まって砥泥が出にくくなり、鉄微粒子の筋跡が顕著に残る時は、名倉砥石で砥泥を出して表面を整えてあげるのも良。(わざわざそこまでしなくても、最初は特にソフトに当てて撫でるように研ぐという手もある。そうしているうちに砥石表面層に水が馴染み、砥泥も出てくる)

-

8000番クラスの仕上砥と比較すると、価格に対する性能比が高い。そういう意味では実用性が高く、良コスパの仕上砥石。(言い方を変えると、これ以上微粒子にすると、砥石はコスパが非常に悪くなる(ミクロン単位の微細砥粒は高価なので致し方ありません) 8000番以上は個人使用としては元が取れない(割に合わない)趣味の領域になります)

-

個人的には PB-04 の「仕上面」で、薄くなるまで使い倒した砥石でもあり、2本目としてS-1を購入済。

PB-04は、右側に表示されている両面砥石です。片面は#800番のキングデラックス、反対面には#6000番のSシリーズ仕上砥石が使われています。

(画像や実売価格が表示されない場合は、広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

キングS-1 #6000番 買うならこちら

● キングS-1 #6000番 (amazon)

● キングS-1 #6000番 (楽天で検索)

キングS-1のグライド感

キングS-1は、片刃でハガネの和包丁を研いでいる時の砥ぎ味が、実に良いです。軟鉄との相性が良いのか、スイ~ッと滑るグライド感が、研いでいて実に気持ちが良いのです。

切削力重視型の砥石だと、ぐいぐい食い込んだり噛み込んでくる感触があったりするものですが、良い意味で当たりが甘く、突っかかる感じも少ないので気持ちよく研ぐことができます。

そうやって研ぐこと自体を楽しんでいるうちに、中砥石で付いた砥ぎ目も、いい具合に整ってきます。

研ぐことを職業としている人によっては、「柔らかい」と感じる場合もあるかもしれませんが、わたしのような趣味レベルで研いでいる者にとっては、硬すぎずに「ちょうど良い」感じで、好きな砥石の一つです。

「キング S-1」は、ゴリゴリ研いではダメ

キング G-1

仕上砥石

#8000番

キング S-1を使う場合、気をつけたいのは「中砥石と同じ力加減で、ゴリゴリ研がない」ということです。仕上砥石

#8000番

実際にやってみればわかりますが、強めの圧をかけてゴリゴリ研ぐと、刃先が食い込んで砥石表面にゴリッと削れる事があります。

研ぐことに慣れた上手な方であれば、「『削れない向き』の時だけ強めに力を入れる」といったやり方もありますが、「キング S-1」に慣れていない場合は、やや力を弱めて優しく研いであげてください。

「キング S-1」に限らず、砥石の番手が高くなればなるほど、力加減を緩めて優しく研ぐというのは、一つの基本です。

力加減を強めれば、その分砥材が深く食い込み、より高い切削力を得ることも可能です。

ただそれを、高い番手の砥石で行う必要性はありません。

理由は2つありまして…

1.砥石の番手が高めの場合は砥材の粒径自体が小さいため、食い込む高さ自体に限界があり、いくら力を強めてもそれほど変わらないということが第一の理由。そして2つめは…。

2.「研ぎ目をより細くしたい」、「肌のキメを整える」という目的からすると、あまり砥材を食い込ませず、柔らかく研いで研ぎ目をより繊細に仕上げる方が、目的にかなっているからです。

※ 熟練者の方の場合は、最初はほんの少し圧を強めにかけて、中砥石で付いた研ぎ目を素早く落とし、キメが整った後は、仕上げとして柔らかく研いで、より繊細な目に仕上げてください。

こちらの鏡面仕上げの解説ページの後半で、サンドペーパーの使い方に関して、「同じ番手でも、三段階に分けて研磨する」という考え方を述べていますが、砥石においても全く同じことが言えます。

S-1、S-2、S-3の違い

キングのSシリーズには、S-1、S-2、S-3と3種類ありますが、これは大きさ(サイズ)が違うだけであり、中身は同じです。S-1:210x73x22mm

S-2:190x70x20mm

S-3:185x62x15mm

商品名称に「最終超仕上用」との記載がありますが、このキングS-1が発売された時代は、6000番砥石はそういう扱いでした。

現代では、10000番を超える番手の砥石も多数発売されており、6000番の砥石に「超」の文字を付けるのは少し妙な気がするかもしれません。

ですがこれは、キングS-1がロングセラー製品であり、当時のコピーや名称のままで継続販売されているからだと理解すれば良いです。

キングS-1の良いところは、合成砥石でありながらも、軟鉄の面を適度に曇らせて整えてくれるところです。

『内曇り』とまではいかないかもしれませんが、研ぎムラを消してきれいに仕上げることができれば、『霞』の包丁として、整った美しい仕上がりを出すことが可能です。

刃金にはキラリと輝く光沢を与えると同時に、地金の部分は落ち着いた鼠色の曇った質感を引き出す事ができます。

上の画像は、薄くなるまで使用したS-1の欠片を使い、面の研ぎ傷を整えているところです。

キングS-1 顕微鏡画像

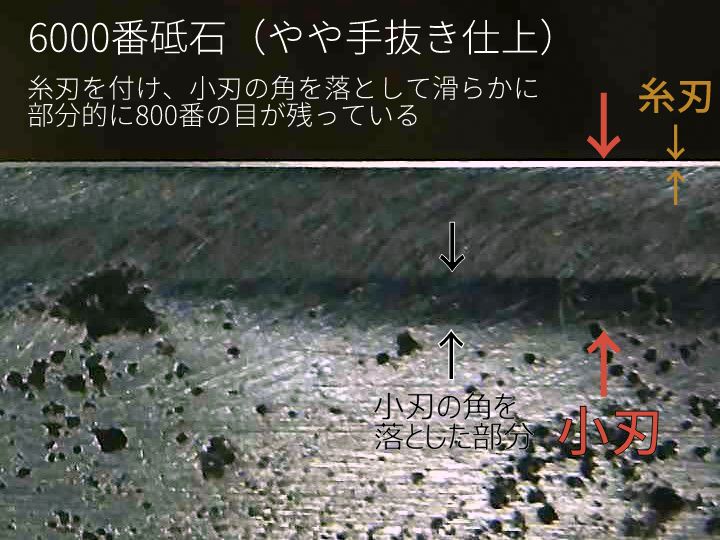

キングS-1で研いだ小刃

こちらは包丁の小刃を拡大した画像ですが、キングS-1で仕上げた小刃になります。

最初にキングデラックス800番で刃付けを行い、その後キングS-1へと番手を上げて研ぎ上げました。

少し手を抜いて短時間で仕上げましたので、800番砥石で付いた目が完全には取り切れていないことがわかります。

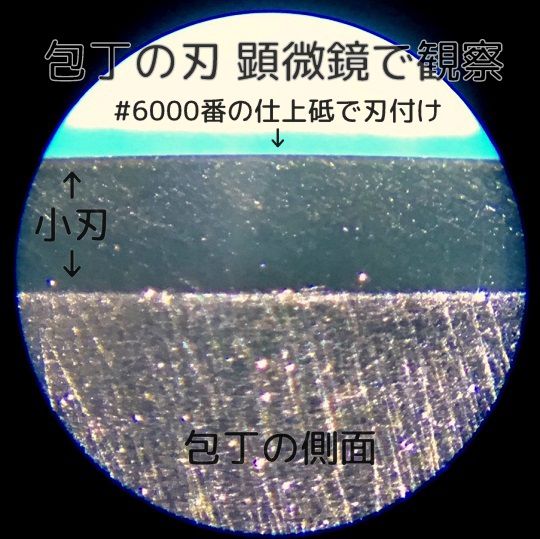

きっちり時間をかけて丁寧に仕上げると、下の画像のようにきれいに整います。

小刃の面の研ぎ傷が、かなりきれいに取り去られています。

6000番の番手でも、丁寧に研ぎ上げればここまできれいに仕上がります。

一つ上の画像と比べ、レンズの歪み度合いが異なるのは、使用している顕微鏡(ルーペ)が異なるためです。

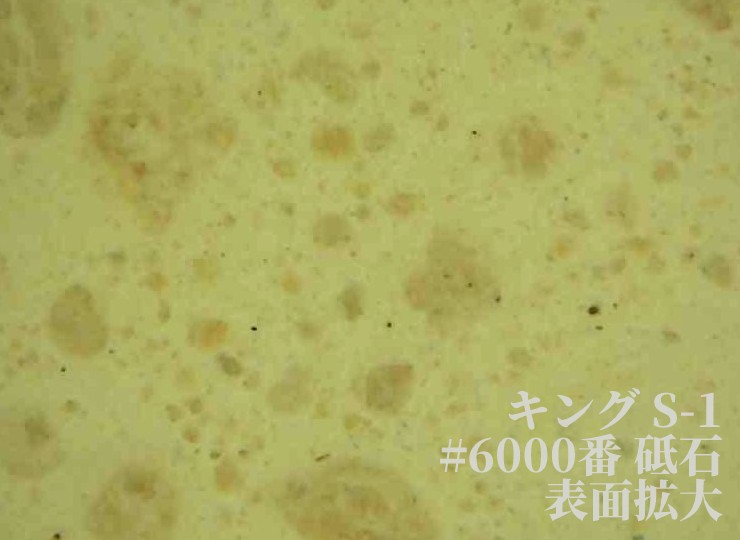

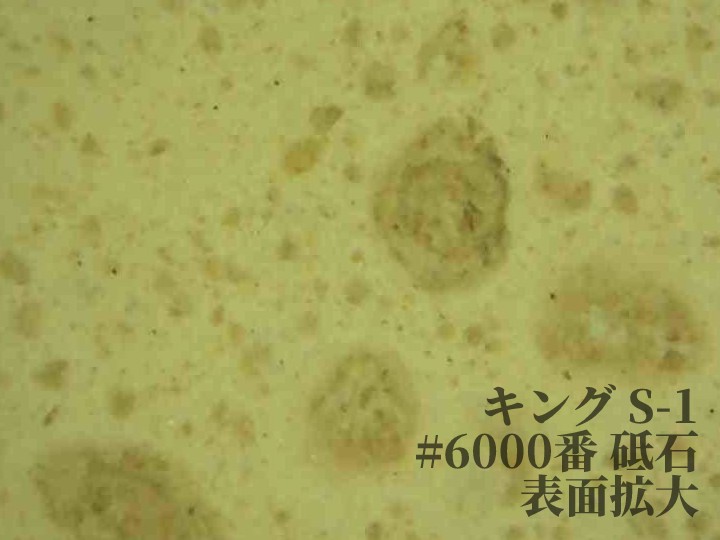

キングS-1の砥石表面(拡大)

キングS-1の砥石表面を、顕微鏡で拡大した画像です。

キングS-1には、このような不均一なゴマ粒状の物体が見られますが、何か有機的な物のようにも見えます。

嵐山#6000番にも、このような粒状の物体は見られますが、キングS-1の方がより顕著に見られます。

刃の黒幕

クリーム

#12000番

別の位置を、もう一枚撮影してみました。クリーム

#12000番

キングS-1は柔らかめで刃あたりがよく、グライド感もスムーズで、なおかつ軟鉄部分がよく曇るのですが、その秘密があるとしたら、このゴマ粒状の物質かもしれません。

以前から、「人造砥石なのに、どうしてこんなにいい具合に曇るのだろう?」と思っていました。

キングS-1には、嵐山6000番のように天然砥石粉末が使われている旨の記述はありませんが、この表面拡大画像を見る限り、何らかの天然系の素材が使用されているのかもしれません。

(あくまでも推測です)

その他の顕微鏡画像は、こちらの、包丁の刃を顕微鏡で見るのページにまとめています(よろしければご覧ください)

月寅次郎が使っている砥石

月寅次郎が使っている砥石わたしが使っている砥石の一覧ページです。

● 関連ページ:おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

● 関連ページ:砥石台を自作する

● 関連ページ:安い包丁は切れ味が悪いのか?

● 関連ページ:シャープナーを使うコツ

● 包丁と刃物のトップページ:包丁とナイフの評価とレビュー、カスタムやら鏡面やら