プロクソン ミニルーター 使用例

最終更新日: 作者:月寅次郎

プロクソン ミニルーター 実際の使用例

プロクソンのミニルーターを長年使用しています。

このページでは、実際にどのように使用しているか、具体例を紹介します。

最も頻繁に使っているのは、包丁やナイフのカスタム用途で、切削による形状調整や、研磨(鏡面仕上げ)、サビ取りなどの汚れ落としですが、

靴の修理や調味料入れの自作、自動車エンジンのオーバーホール等、様々なDIY用途に活用しています。

プロクソン ミニルーター - 目次

- プロクソン ミニルーター

- ミニルーターの使い方 (前のページ)

- ミニルーター 使用例 (今見ているページ)

画像をタップすると、該当するDIY作業のページにジャンプします

他の画像も同様ですが、ページが重複するものについてはリンクを貼っていないものもあります

軸付回転砥石

軸付回転砥石はその名の通り、砥石に軸を付けて回転できるようにしたビットです。

剛体ですのでゴリゴリ削れる分、切削痕も深めに入ります。

回転砥石は砥粒によって違いがあり、ヤナセの場合は…

-

GC(グリーンカーボランダム・緑色)

超硬合金、セラミック、ガラス、プラスチック、非金属の研磨に適性

-

WA(ホワイトアランダム・赤茶)

焼入れ炭素鋼、合金鋼、工具鋼やステンレス鋼、他一般鋼材の切削に適性

-

PA(ピンクアランダム・ピンク色)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼材、クロムモリブデン鋼材、マンガン鋼材、工具鋼の焼入れ品及び、ステンレス鋼の一般切削に適性

-

A(アランダム・灰色)

一般鋼材、鋳物、鋳鉄、普通炭素鋼等の金属切削に適性

(正式名称は「ビトリファイド軸付砥石」、ビトリファイドは「焼成」という意味)

上の画像は、グラインダーの噛み傷を、回転砥石で削り取って修整している様子ですが、この回転砥石はかなり使い込んでいるため、片減りが生じており、結果的に芯振れと同じような当たり方が出ています。

おかげで、切削時の当たり方も「ガガガッ」という感じで滑らかに当たらず、深めの削り傷が生じてしまいました。

砥石の真円度をドレッサーで修正できなければ、買い替えようと思ってます。

(次は、ヤナセの軸付砥石(WA #60 傘型 3mm軸)を使おうと思います)

「研磨のヤナセ」は研磨工具で定評があり、ゴム砥石も使っていますが、品質が確実で間違いがありません。

軸の垂直度・中心度等など、精度も良好です。

ミニルーターのビットやアタッチメントを購入する場合、プロクソン純正品を除いて、最もおすすめなのが「ヤナセ」の製品です。

これまで、ゴム砥石とサンドペーパーに関しては、中国製の安物でかなり痛い思いをしてきました。

安物サンドペーパーがどれだけダメなのか、何が違うのかについては、こちらの…

● サンドペーパー(耐水ペーパー)は、どれも同じではありません

…のページで解説しています。

回転砥石で包丁の口金形状を修正している様子

回転砥石で赤錆をゴリゴリと削り落としている様子

ゴム砥石(軸付)

ゴム砥石は、基材となるゴムの中に砥粒(研磨粒子)を混ぜ込んで固めたものです。

ゴムがクッションの役割を果たすため、当たりが柔らかいのが特徴です。

(同じ粒度でも、回転砥石と比べると、目が細かく仕上がります)

上の画像は、ヤナセのゴム砥石を使って、軸付回転砥石で付いた粗い傷目を細かくしているところです。

ゴム砥石も、ヤナセ製かプロクソンの純正品を使っておけば、まず問題はありません。

以前、モノタロウブランドの中国製ゴム砥石を使ったことがありますが、「これもう、ほとんどゴムだろ!」と言いたくなるくらい酷い商品でした(研磨効率が最悪でした)

軸付砥石の場合は、砥粒を焼成して焼き固めるため、研磨粒子の塊みたいなものですが、ゴム砥石の場合は、基材となるゴムに研磨粒子を混ぜ込んだ製品です。

ゴムそのものの品質も使い勝手を大きく左右しますが、ゴムと研磨粒子の配合割合も重要な要素です。

ゴム砥石は、品質の優劣が如実に出るタイプの商品ですので、品質の確かな国内製造の物を使って下さい。

ヤナセのゴム砥石 を検索してみよう

● ヤナセ ゴム砥石 3mm軸 (amazonで検索)

● ヤナセ ゴム砥石 3mm軸 (楽天で検索)

軸径(3mm・2.35mm)、形状(円筒型・砲弾型)、粒度(番手)など、軸付砥石にはさまざまな要素があり、自分が必要とするものがなかなか見つからなかったりもしますが、根気よく探しましょう。

プロクソン純正の軸付砥石とゴム砥石を探してみよう

● プロクソン 軸付砥石 (amazonで検索)

● プロクソン 軸付砥石 (楽天で検索)

鏡面仕上げ・バフがけ

オピネルナイフのブレードを鏡面仕上げにする工程で、プロクソンのミニルーターを使用した様子です。

ここではバフに赤棒を付けて磨いています。

このブレードは一枚ものの炭素鋼ですので、側面も刃物鋼の硬度が出ており、手作業ではらちが明かないため、電動工具を持ち出す羽目になりました(最初から使用すべきだったと思います)

炭素鋼はステンレスのような耐食性がありませんので、孔食(黒いピンホール状の錆で生じた穴)が深く入っており、ミニルーターが無しで、手作業のみできれいに仕上げることのはかなり無理がありました。

プロクソン

ミニルーターセット

MM100

No.28525-S

この赤棒と炭素鋼の組み合わせですと、この程度の目の粗さに仕上がります。ミニルーターセット

MM100

No.28525-S

ワークが高硬度金属(焼入済みの炭素鋼)ですので、比較的食い込みが浅めで、磨き目が細かくなっています。

SUS410などの、三枚合わせ包丁の側面材であれば、相対的に柔らかめですので、もう少し深く食い込むところです(下方に画像有り)

若干波模様が付いていますが、「電動工具あるある」です。

(「手磨き」だと、こうなりませんが非常に時間を要します)

回転する物体は、重量バランスの偏りによって振動が発生します。

振動による「ぶれ」で、ワークへの当たり具合に差異が生じ、波模様が出る場合があります。

(電動工具特有の、難しいところです)

白棒に変更し、さらに目を細くします。

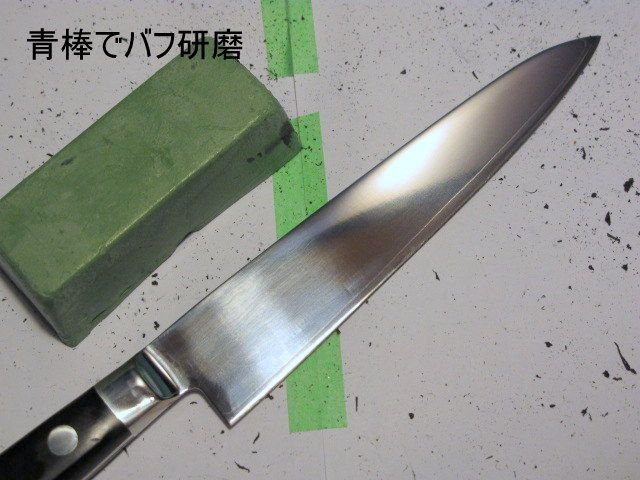

青棒でここまで仕上げました。

このあと、更に「手磨き」することで、美しい光沢を引き出します。

同様の作業は、藤次郎のペティナイフでも行っています(下の画像)

この包丁は、芯材はVG10ですが、側面には耐食性を重視したステンレス材が使われていますので、硬度的にも磨きやすい素材でした。

硬度が高くない分、研磨粒子が深く食い込むことは、考慮する必要があります。

赤棒、白棒 青棒での仕上げ例

赤棒で研磨します

周囲に飛び散っているのは、バフの屑です

白棒にバトンタッチ

青棒でさらに仕上げます

電動工具でここまでの状態に仕上げておけば、この後の手磨きの作業も、圧倒的に楽になります

すべてを手磨きでやろうとすると、時間も労力もかかります

鏡面仕上げの例(アゴの内側)

PROXXON

ミニルーター

No.26800

15W/160g

これは、和包丁のアゴの内側のカーブした部分です。ミニルーター

No.26800

15W/160g

一般的な包丁は、この部分の仕上げが適当で、グラインダーをかけた跡が盛大に残っているのが普通です。

伝統工芸職人の手作業を標榜する、手打ち鍛造の和包丁でも、この部分をきれいに仕上げているのは、ほとんど見かけません。

手がかかる割には、注目してもらえないポイントであり、この部分の仕上げの良否に着目する人があまりいないからです。

逆に言うと、このアゴの内側を丁寧に仕上げるのは、わたしのカスタムのポイントの一つでもあります。

手作業のみで仕上げるのは、大変で時間のかかる作業ですので、いつもミニルーターで8割方まで仕上げ、残り2割程度を手磨きで整えています。

基本的な作業順序は…、

- 軸付回転砥石(グラインダー跡の除去)

- ゴム砥石(傷目を細かくする)

- バフ磨き(鏡面の手前まで持っていく)

- 手磨き(鏡面仕上)

手磨きによる鏡面仕上げについては…

● ブルーマジック の解説ページをご覧ください。

ディスクペーパー(回転型紙ヤスリ)

ディスク型のサンドペーパー(サンディングパッド)です。

ベルクロ(マジックテープ)取り付け型になっており、円形状のサンドペーパーを貼り付けて使います。

上は、包丁の柄(自作品)の表面を滑らかに整えているところです

このディスクペーパーは活用できる範囲が広く、いろいろと重宝しています。

付属ペーパーの番手は、#80、#120、#180、#240、#320、#600の6種類(直径50mm)

各10枚づつ合計60枚入っているため、かなり使い出があります。

実際に使っているのは、この商品です。

● AUTOTOOLHOME 50mm サンディング ペーパーグラインダー

ベルクロ部分がクッションの役割を果たしてくれるため、ワークに優しく当たり、ゴリッと深い傷が入りにくく、扱いやすいです(軸径は3.0mm)

上の画像は、古い包丁の柄を研磨した時のものです。

使い込んで黒く変色していた木の表面を薄く削ることで、きれいな木肌が現れてきました。

ちなみに、プロクソン純正のディスクペーパーも存在します。

120番(5枚)+150番(5枚)の10枚入で、軸径は3.0mm、品番No.28983。

amazonの商品ページだと、ここです。

amazonの商品ページだと、ここです。● プロクソン(PROXXON) ディスクペーパー 10枚

ディスクペーパーに限らず、プロクソンの純正アタッチメント(ビット)は、品質の担保が取れており、安心して使えるのでおすすめです。

ただ、細かいことを言うと、同梱ディスク枚数が少なめなのが玉に傷です。

更に言うと、120番と150番の組み合わせでは、番手の幅が狭すぎます。

120番+320番といった組み合わせであれば、使い道の幅が広がるのにと思います。

一方、アタッチメントの造りは、さすが純正で、実によくできています。

チャック先端とぴったり合う形状になっており、ミニルーター側にかかる負担も少なく、軸ブレも少なくなる構造です。

こちらは剥がれた靴のソールの修理(接着)をやっているところ。

長年使い込んだトレッキングシューズのソールが剥がれたため、接着修理するところですが、古い接着剤を落とし、足付け処理(表面をザラザラにして接着剤の付着を良くする下処理)をするために使用しています。

最初は手作業でトライしたものの、かなり時間がかかりそうだったので、ミニルーターにディスクペーパーを装着し、古い接着剤をきれいに除去しました。

※ 接着前に、このような『下地だし作業』をきちんとやらないと、靴ソールの場合はたいてい剥がれます

こちらは、キャンプ用の小型調味料入れを自作しているところです。

ペットボトルの口の部分を接着して作っていますが、接着剤のはみ出した部分をきれいに削り落とし、滑らかに仕上げるために使っています。

ディスクペーパーは、木材やプラスチックなどの表面研磨にも相性が良好です。

『面取り』なども、きれいにできます。

ドリルビット

こちらはドリルビットを使い、木材に開けた穴の内径を調整しているところです。

超粗目のヤスリのような作用があり、ラフに大きさを変えたい時に重宝します。

● 関連ページ:ラーメンクッカー 改造3(自作鍋つまみ)

黒檀材を切り出して「鍋つまみ」を自作しました。

プロクソン ミニルーター、購入の動機

PROXXON

ミニルーター

No.28400

50W/550g

プロクソン ミニルーターは、元々、DIYでの自動車整備に使う予定で購入しました。ミニルーター

No.28400

50W/550g

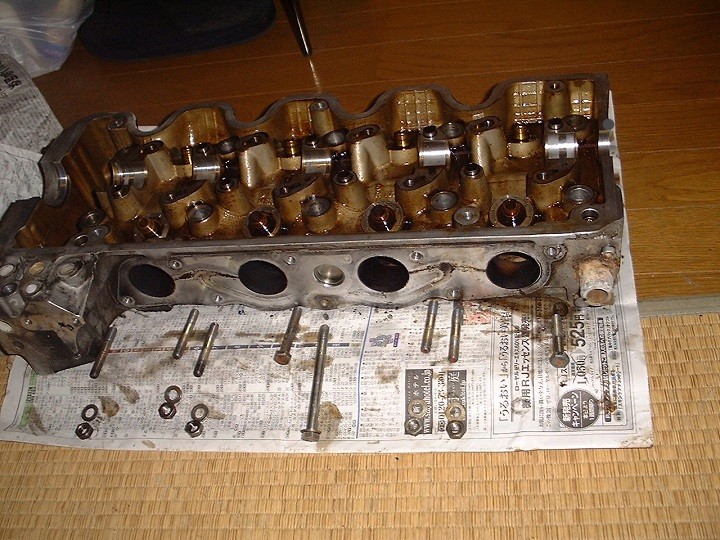

エンジンチューニングの世界では、吸気ポートの研磨・カーボン落としなどに、ルーターがよく使用されていました。

(現代ではほとんどありませんが、設計年代の古いエンジンはバリや段差が残っていたりして、後加工によるファインチューニングの余地が多めに残されていました)

プロの現場では、エアーコンプレッサーで動く、空気圧作動型のルーターが使われますが、渡しの場合はDIYでのサンデーメカニック作業です。

そこまで大掛かりな工具を導入する必要もありません。

最終的に、エアー工具よりも静かな、電動タイプのプロクソン製ミニルーターを購入することにしました。

プロクソン

真鍮ブラシ

カップ型

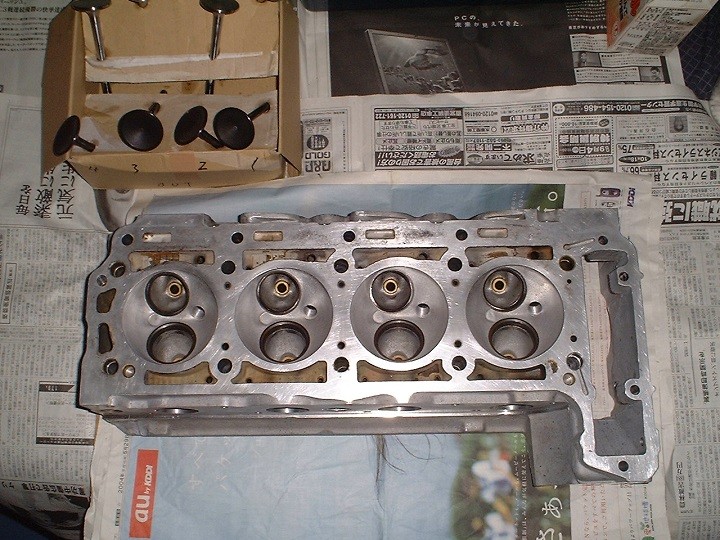

上の画像は、カーボン落としと清掃が完了したシリンダーヘッドです。真鍮ブラシ

カップ型

吸気ポートにびっしり固着していたカーボンは、カップ型の真鍮ブラシ等、さまざまなアタッチメントを活用して、きれいに除去することができました。

ケミカル類も併用していますが、手作業ですと少々厳しかったと思います。

当時の実作業の様子は…、

● シリンダーヘットのオーバーホール で公開しています。(興味のある方はご覧ください)

ある程度踏み込んだDIYを行う方でしたら、電動工具もいろいろと必要になるものです。

個人的には汚れ落としやサビ落としなどのレストア作業、研磨(ポリッシュ)等をよく行いますので、ミニルーターが実に役立っています。

(実際には役立っているというレベルではなく、ミニルーターが無ければ作業が終わらず、身体にも負担がかかって腱鞘炎になっているかもしれません)

このエンジン整備が一段落した時は、「この後、ミニルーターはあまり使う機会は無いのでは?」とも思いましたが、さにあらず、今でも様々なDIY作業で活躍している次第です。

種類もいろいろ、プロクソン ミニルーター

プロクソン ミニルーター スペック比較表

当ページに掲載のミニルーターは、No.28400です(筆者が使用しているモデル)| 型式 | 出力 | 重量 | チャック径 | 太さ | 長さ |

| No.28400 | 50W | 550g | 2.35/3.0/3.2Φ | 45mm | 250mm |

| No.28525 | 35W | 260g | 2.35/3.0Φ | 35mm | 230mm |

| No.26800 | 15W | 160g | 2.35Φのみ | 29mm | 195mm |

プロクソン ミニルーター - 目次

- プロクソン ミニルーター

- ミニルーターの使い方 (前のページ)

- ミニルーター 使用例 (今見ているページ)

サンドペーパーはどれも同じではありません

ブルーマジック(鏡面仕上げコンパウンド)

月寅次郎の包丁放談

月寅次郎のなんでもDIY

月寅次郎プロフィール

No.28400

No.28400  No.28525

No.28525 No.26800

No.26800