ラーメンクッカー 改造3(自作鍋つまみ)

最終更新日: 作者:月寅次郎

ラーメンクッカー(木製鍋つまみの自作)

ラーメンコッヘル、改造の3つ目は、木製鍋つまみの自作です.

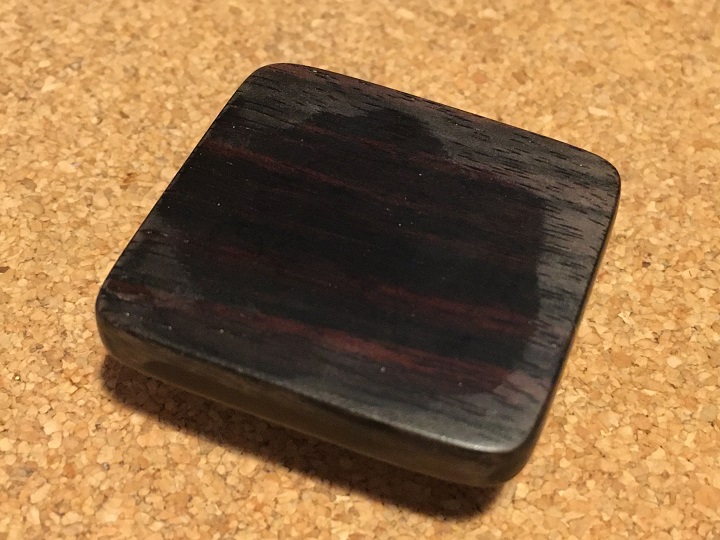

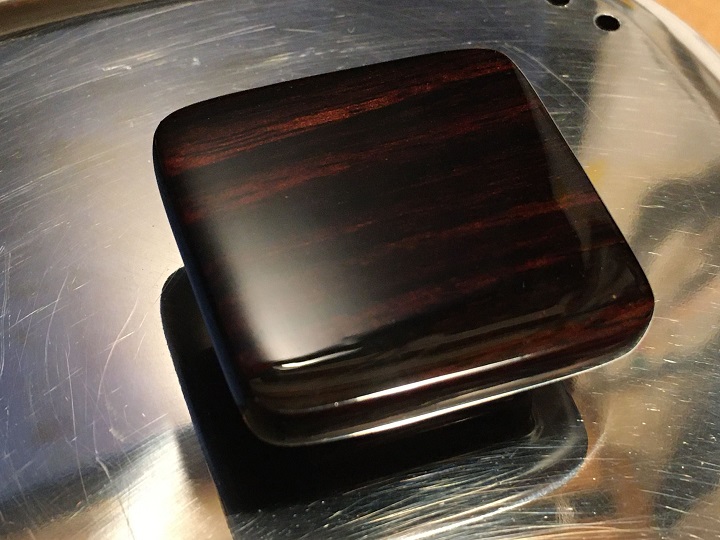

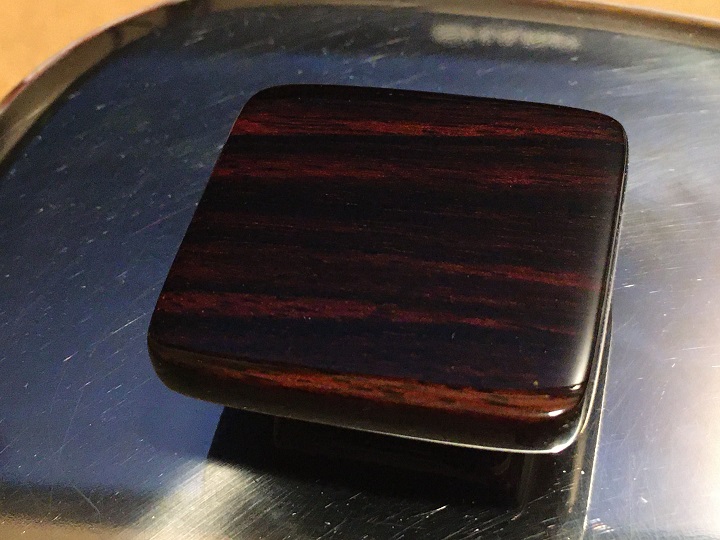

木材に『縞黒檀』を使用し、漆で表面の導管をきれいに埋め、研磨をかけて美しい光沢を出しました。

形状は四角形にしましたが、実際使ってみるとこちらの方がホールド感が高く、持ちやすいです。

このページでは、鍋つまみ自作のポイントと詳細を紹介します。

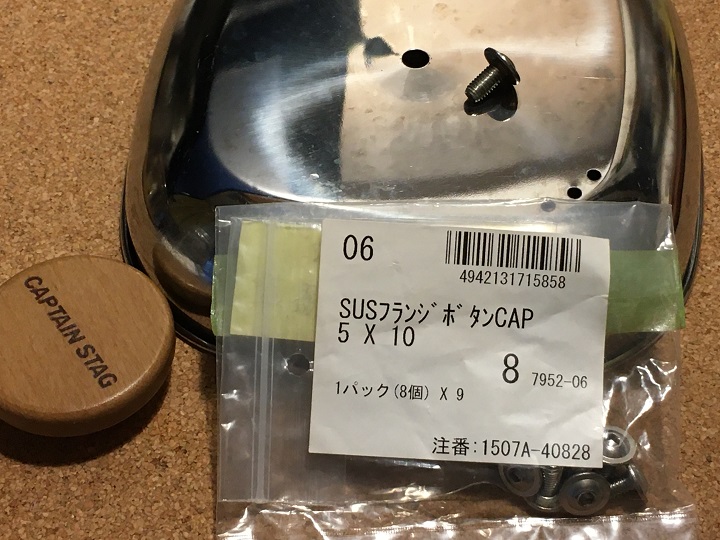

※ このラーメンクッカーは、キャプテンスタッグ製のものです。

ラーメンクッカーのページ

● ラーメンクッカー(キャプテンスタッグ)

ラーメンクッカーはキャンプだけじゃない。家でも使える便利な調理器具

● ラーメンクッカー 改造1(ネジ交換)

錆の出ないステンレス製低頭ボルトに交換

● ラーメンクッカー 改造2(鍋つまみ塗装)

純正の鍋つまみを、さらに美しく

● ラーメンクッカー 改造3(鍋つまみの自作 / 当ページ)

黒檀材を切り出して自作の鍋つまみを作成。美麗な仕上がりに

鍋つまみの制作(角型)

CAPTAIN STAG

ラーメンクッカー

木材とローレットナットを組み合わせ、鍋つまみを一から作り直しました。ラーメンクッカー

使用木材は、上の部分が縞黒檀、首の部分がジリコテ(シャム柿)です。

2種類の木材を使っているのは、単に縞黒檀の板厚が薄めだったからです。首部分も縞黒檀を使うと高さが不足してしまうため、色や質感の似ている他の木材を使用しました。

黒檀材

エボニー

今回使用した縞黒檀の板です。エボニー

端材で、しかも割れが入っており、実質的に使える部分が少なかったのため安かったです。

数百円で入手することができました。

(割れのないきちんとした木材を買うと、それなりのお値段がします)

SUN UP

金切鋸

木材を切出している様子です。金切鋸

手作業で適当にラインを引いたため、おそらく正確な正方形にはなっていないと思いますが、このあたりはあまり気にせず作業を進めます。

木工用のノコギリを使っても良いのですが、比重の高いカチカチの木材に使うと、ノコギリの刃の摩耗が早いので、今回は金属用に使われる『金切鋸(弓のこ)』で切り出しています。

金属用ノコギリは「ハイス鋼」であることが多く、硬度の高い木材でもなかなかへたりません。

プロクソン

ハイスビット

こちらは「首」の部分を作っているところ。ハイスビット

ジリコテの端材に穴を開け、砲弾型のハイスビットで穴を広げ、ナットが収まるように調整します。

入れ込むナットの外径は12mmなので、同径のドリルを使い、ドンピシャの穴を一発で開けるのも一つのやり方ですが、この木材は硬い黒檀ですので、普通の木工用ドリルで開けようとすると、噛み込んだりして割れが生じやすく、注意が必要です。

(金属用ビットを使うと、いくらかましになります)

ここでは一旦小径の穴を開け、削って広げて適正な穴サイズに拡大するという安全策を取っています。

(木工作業に習熟している方や、しっかりしたボール盤と切れの良いドリルビットと持っている方は、一発穴開けでも問題ないでしょう)

ちなみにこの端材は、包丁のハンドルを自作する際、失敗して使えなくなった部材を再利用しています(下のリンクでも同じ部材を使用してます)

包丁の柄を自作(DIY木製ハンドル)

包丁の柄を自作(DIY木製ハンドル)古い包丁を分解し、天然木の木製ハンドルに付け替えました。

コンシールドタング構造にして中子を完全に保護し、表面を漆で塗装することで、耐久性に富んだ美しい外観に仕上げています。

ブレードの厚みも抜いて、切り抜けの良い刃にカスタムしています。

おおまかですが、木材の切り出しが終わりました。

杉や檜、ブナなどの柔らかい木材なら楽ですが、比重が高く、硬い木材を加工するのはそれなりに時間がかかります。

プロクソン

ミニルーター

プロクソンのミニルーターに、ディスクペーパーのアタッチメントを付け、おおまかに面取りします。(#320番を使用)ミニルーター

上の画像のミニルータは、個人的に長年使用しているPROXXONの「NO.28400」です。

使用した感想や、ミニルーターの選び方のポイントについては、こちらの…

● ミニルーター - PROXXON(プロクソン) のページをご覧ください

エポキシ接着剤

セメダインスーパー

60分硬化型

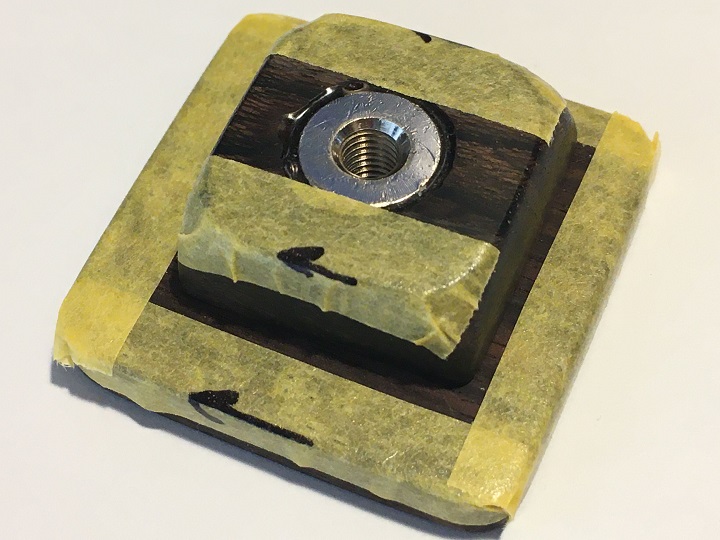

ナットにエポキシ接着剤を塗布し、穴に打ち込んで固定しました。セメダインスーパー

60分硬化型

さらに手磨きを施し、表面を滑らかに仕上げます。

左の部材がジリコテ、右が縞黒檀です。

異なる種類の木材ですが、同じマメ科の比重の高い木材です。

同系統の木の組み合わせですので、違和感なく仕上がりそうです。

使用した接着剤は、セメダインの60分硬化型エポキシ系接着剤(CA-151)です。

こちらの、● 包丁の柄を交換修理(自作木製ハンドル) のページでも紹介していますが、使いやすいので月寅次郎の包丁カスタム・自作 などの改造事例でもよく登場しています。

透明度が高くて匂いが少なく、半硬化状態ならカッターで切断可能、完全硬化後はサンドペーパーで研磨可能。扱いやすくて重宝している接着剤です。

埋め込んだナットは、こちらの「ローレットナット」です。

本来は手回し用の『ギザ付きナット』ではありますが、円柱形状ですのでドリル穴にすっぽり収まり、施行が簡単です。

外周はリブ加工されていますので、径が合っていれば打ち込むだけでもある程度の強度は得られるでしょう。

ただ今回は硬い木材を使用しているため、無理に圧入すると割れの懸念があります。ですので軽い打ち込みで押し込める程度にとどめ、2液硬化型のエポキシ接着剤で固定しています。

大里

ローレットナット

メーカーは大里、正式名称は「段付きローレットナット」、型番「IO-113」です。ローレットナット

ネジ穴(内径)は、M5サイズのものを使用しています。

材質は真鍮で、ニッケルメッキが施されています。

外径サイズは実測12mmでした。

左の画像の商品がそれです。(実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

amazonで販売されているのは2個x5パックのセット品です。10個も必要ないという場合は、ホームセンター等でバラ売りを探すのも良いでしょう。

2液性エポキシ接着材で、「頭」と「首」を接着し、一体化させます。

中心がずれると「完全な失敗作」になりますので、慎重に位置決めして固定します。

接着・固定が完了した鍋つまみです。

左が今回制作している自作品、右が純正鍋つまみを研磨・再塗装したものです。

ネジは純正品ではなく、ステンレス製のフランジボタン(ヘックスボルト)を使用しています。

低頭でネジが邪魔になりにくく、頭の面積も広めなので、ワッシャーを噛まさなくても使用可能です。

このネジについては、交換作業も含め…、

● ラーメンクッカー 改造1(鍋つまみネジ交換) のページで紹介しています。

まだ未塗装の状態ですが、コッヘルに装着して使用感を確認してみました。

純正の丸形よりも鍋蓋を掴みやすく、使用感も上々です。

ナットは隙間が生じないようきれいに埋め込んでいますので、洗浄の際に水が入り込む余地もほぼなく、このまま使える状態に仕上がっています。

もともと黒檀は耐水性の高い木材で、昔は高級包丁の柄などにも使われてきました。

わたしが所有している1970年代後半に製造されたヴィンテージ品の高級包丁も、ハンドルが黒檀製になっています。

このまま使用しても良いのですが、より美しく仕上げるために、包丁をカスタムする際に培った漆塗りの技法を、この鍋つまみにも活かすことにしました。

研磨後・塗装前の状態です。

サンドペーパーをかけて、丁寧に磨きました。

下地の状態は、仕上がりの美しさに直結します。

サンドペーパーの選び方については…、

● サンドペーパーはどれも同じではありません のページをご覧ください。

上質な仕上がりを得るためのポイントは、ページの下の方に書いています。

既にこの状態でも充分使えそうですが、ここから漆塗装をかけ、さらに美しく仕上げます。

こちらは「導管埋め」と呼んでいる工程です。

木の表面に露出している導管の溝を、漆の塗膜で地道に埋めていく作業です。

上の画像は、塗りと乾燥を4~5回繰り返したのち、水研ぎした状態です。

研ぎすぎて、一部地肌が露出してしまいましたが、導管が黒く埋まっていることがわかります。

中央のみ深みのある色に見えているのは、そこだけ漆が乗っていて光の反射具合が異るためです。

側面部です

ここは、導管が垂直に露出しているため、最も埋まりにくい部分です。

まだ導管は埋まっていませんが、8割程度埋まりかけていることがわかります。

もう一息です。

東邦産業

うるし(透)

漆塗りの「ムラ」の画像です。うるし(透)

漆の塗布にムラが出てしまうと、画像のように部分的に盛り上がります。

「ムラ」だと浅い盛り上がりで済みますが、「垂れ」になると大きめの段差が生じるため、修正に手間がかかります。

とはいえ、完全にムラを出さないように塗るには、それなりに『慣れ』が必要です。

わたしの場合は、「とにかく「垂れ」は生じさせないよう、欲張らずに薄めに塗る」ということを念頭に置いて塗るのですが、それと同時に、「ある程度の塗りムラが出てしまうのは仕方ない」とも考えています。

薄いムラであれば、完全硬化させたのちに、水研ぎで修正することが可能です。

※ 使用した漆は、いつも使っている東邦産業の「うるし(透)」です

導管埋めの工程が終了し、表面の溝や穴が、ほぼ無くなりました。

この後、薄塗りを数回繰り返せば、「塗り」の工程は終了です。

裏面の状態です。

継ぎ目もきれいに埋めましたので、水が入り込む余地もなくなっています(水洗い時に余計な気を使う必要はありません)

ブルーマジック

550g

「漆塗り」が終わった後は、「研磨」の工程に入ります。550g

完全硬化後に、2000番の耐水ペーパーでごく軽く水研ぎを行い、乾燥時に表面に付着したチリや、軽い塗りムラを研ぎ落とします。

後はいつものブルーマジックで、磨きの最終仕上げを行います。

いつもはこの後に、ダメ押しの「ウィルソン超微粒子」を使うのですが、この日はブルーマジックだけでどこまで光沢が乗るか試してみました。

この画像はブルーマジックで仕上げた面になります。

漆塗りはそこそこ硬い面を作ることが可能ですが、それでも所詮は「樹脂」でしかありません。金属に比べると比較的柔らかい素材です。

(私見ですが、それでも恐らく6H前後の硬度は出ていると思います)

粒子の食い込みが深くなりがちな柔らかい素材に対しては、細かい粒子を使用するのが研磨のセオリーです。

ガチガチに硬い高硬度金属は、研磨粒子の食い込み度合いが浅くなるため、より粒径の大きな研磨剤でも、充分な平滑度を出すことが可能です。

そういう意味では、乱反射のないクリアな平滑面を出したい場合には、最終的には1ミクロン前後の番手まで研磨粒子の粒径を上げるべきではあります。

こちらの解説ページの調査結果にもある通り、市販のヘッドライトクリーニング剤も、1ミクロン前後のコンパウンドを採用しています。

(ポリカーボネート素材に対しては、このレベルの極細目が必要ということなのでしょうが、頷けるところです)

とはいえ、5ミクロンのブルーマジックでもここまでの光沢を引き出すことは可能です。

この後、実際に1ミクロンまで番手を上げて研磨してみましたが、目視で乱反射の度合いが少なくなったのは確認できましたが、それをデジカメの画像として捉えることはできませんでした(カメラには写らない程度の違いでしかありません)

裏面は、このような状態に仕上がりました。

「首の部分は別の木材を使っている」ということは、かなり注意深く見なければ分かりません。

UNIFLAME

山クッカー角型3

ラーメンクッカーに取り付けた状態です。山クッカー角型3

縁に近い部分の光沢を見るとわかりますが、手磨きならではの絶妙なカーブが付いていることがわかります。

単に面取りを施しているだけでなく、ほんのり肩が落ちるような、ごく薄いアールが付いています。

大量生産の工業製品では、このような流麗なカーブを生み出すことができません。(機械研磨では無理なのです)

手作りで作った一品ものならではの仕上がりになっています。

このレベルの品を「売り物」として作ろうとすると、採算が合わないため商売として成立しにくいものです。欲しい場合は「趣味」として自分で作るしかありません。

光の反射を避けて撮影した状態です。縞黒檀の木目が引き立つ仕上がりとなりました。

木目の部分は縞になっていますが、黒い部分は、より深みのある引き締まった黒色となり、茶色がかった部分は鮮やかな赤茶色となって引き立っています。

これまで様々な木材に漆を塗ってきましたが、縞黒檀は黒と赤のコントラストが引き立つため、塗装後の見栄えも良い木材です。

縞の入ってない真っ黒な黒檀、いわゆる『真黒』(まぐろ)と呼ばれる部材の方が、価格も高く珍重されますが、塗って使う分には、縞黒檀の方が見栄えがして素敵な素材です。

作成後の感想

このコッヘルをキャンプや登山に持参し、『つまみ』の部分は、木を切り出して作った自作品だと明かすと、非常に感心されます。ですが一方では、きれいに仕上がっているおかげか、自分から言い出さないかぎり「DIYの自作品」だとは誰も気づいてくれません。

ここに載せてある 自動車の自家塗装などもそうですが、あまりに美しく仕上げてしまうと、「元からそうなのだろう」と思われてしまうことが多々あります。

少し下手くそな部分が残っていても、それはそれで『自作品の妙』として味わいのあるものです。

あまりに完璧に作りすぎると、かえって評価されない、気づいてすら貰えない。 …というジレンマに陥りますので、そのあたりを念頭に入れて作業に当たるとよいかと思います。

漆の塗り方について

このページでは漆塗りについて詳しく解説していませんが、興味のある方は・・・、

● 包丁の柄を修理(自作木製ハンドル)

● 和包丁の柄を漆で塗る

● 関孫六 10000CLのカスタム

● オピネルフィレナイフのカスタム

● オピネルのカスタム

・・・のページをご覧ください

キャプテンスタッグ ラーメンクッカー 買うならこちら

● キャプテンスタッグ ラーメンクッカー (amazon)

● キャプテンスタッグ ラーメンクッカー (楽天で安い順に検索)