キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフ

フィレナイフとは、主に魚に使用される、西洋のナイフです。

日本ではあまり馴染みがありませんが、薄手で軽量、水にも強いため、キャンプなどのアウトドア調理にもおすすめです。

筆者は90日間ほどの長期海浜キャンプを3回行った事があるのですが、その時使用したのがフィレナイフです。

このナイフ一本で、魚だけでなく野菜や肉にもそれなりに対応できる汎用性があり、今ではキャンプなどでアウトドア料理を行う場合には、必ず携行するようになりました

このページでは、なぜフィレナイフがキャンプにおすすめなのか?

また、おすすめのフィレナイフはどれなのか、解説します。

● 関連ページ:オピネルのフィレナイフ(個人カスタム品)(上の画像のナイフ)

● 関連ページ:「バーベキューコンロ」と「焚き火台」の選び方

● 関連ページ:登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

キャンプ用に使っているフィレナイフ(ガーバー製)

画像のガーバー・フィレナイフは、釣った後の魚をアウトドアで捌き、そのまま調理するための「キャンプ用ナイフ」として購入しました

ある程度の刃渡りのあるフィレナイフは、アウトドアでの調理全般に活用でき、使い勝手が実に良いです

このガーバー製フィレナイフのサイズは、刃渡り14.5cm、ブレード全体の長さ15.5cm、全長28cmです

アウトドア用(釣り用)としてデザインされていますので耐水性に優れており、ブレード、ハンドル、シースのすべての部分を、水に浸けてザブザブ洗えます(コレ重要!)

また、洗浄後のナイフが濡れていても、そのまま鞘に納められるよう、シースのデザインが考慮されています(水抜けが良く、先端に穴が空いている)

この辺りは、ハンドルが少し濡れただけで刃が開きにくくなるオピネルとは雲泥の差があり、ナイフの扱いに細かく気を配る必要がありません

そのため、キャンプそのものを存分に楽しむことができます

● 関連ページ:「オピネルはキャンプにおすすめ!」は本当か?

● amazon 商品ページ:Gerber フィレナイフ

(このナイフは在庫切れです。Gerberのナイフは、市場に出回っている時に確保しておかないと、よく廃盤になって入手不能となりがちです)

ちなみに刃渡りが短いと、火のついた炭の上で焼きながら切り分ける際、手元が熱源に近くなってしまい、「アッチッチ」となりやすいです。刃渡りの長い、フルサイズのナイフを用意しておくことは、厚い肉を使った贅沢バーベキューの重要ポイントです

画像は、スペアリブを炭火で丸ごと焼いている時のものです

これだけ大型サイズの肉になると、まな板に置いても余裕ではみ出ます

ですので焼き上げた後に、金網の上に載せた状態のまま、カットして取り分けたりもするのです。フルサイズのフィレナイフの格好の出番です(カービングナイフならさらに良いです)

フィレナイフは、大きめサイズを格好よく使おう

また、バーベキュー以外でも、ダッチオーブンで焼いた鶏の丸焼きを切り分ける際でも、刃渡り長めのフィレナイフを使うと、もうもうと立ち上がる熱い蒸気を避けながら、刃の先端を使って切り分けることができます肉は熱々の状態のまま、涼しい顔で切り分けることができるので、非常に実用的です

ちなみに、鶏の丸焼きにせよ、スペアリブにせよ、切り分ける際にカービングフォークで肉を押さえながら切ると、さらに格好よく決まります

竹の菜箸を使うより、よほど映えるわけです。

刃渡りの短いオピネルで、ちまちまと食材を切っているキャンパーを横目に、すらりと長いフィレナイフを華麗に使いこなせば、「おぉ~、スゲー」と、羨望のまなざしを浴びることでしょう

● 関連ページ:オピネルの刃渡り一覧表とサイズナンバー

● amazonで検索:カービングフォーク

包丁まな板セット

傍目からすると、なんだか家で料理しているみたいにも見えてしまい、せっかくの休日なのに、日常に引き戻されてしまう感じがするのです

(まな板を折りたたむと、内側に包丁が収納できるタイプの製品です(左の画像)

上の画像で、ガーバーフィレナイフの横に置いてあるのが、前述の「キャプテンスタッグのまな板セット」に入っている包丁です

ガーバー以外で、おすすめのフィレナイフは?

現在、ガーバー製フィレナイフは入手が難しくなっていますこのページを執筆した2019年頃はまだ在庫があり、amazonでも販売されていましたが、2024年4月に確認したところ在庫切れとなっており、入荷のめども不明です

そこで、ガーバー製フィレナイフ以外で、「おすすめのフィレナイフ」はないものかと、ナイフマニア目線で探してみました

ラパラ フィレナイフ Ez Glide7(イージーグライド7)

ガーバー製以外でおすすめできる、実用的なフィレナイフとして、ラパラの製品を挙げておきます

ガーバー製以外でおすすめできる、実用的なフィレナイフとして、ラパラの製品を挙げておきますラパラ製フィレナイフ(Ez Glide 7)は、刃厚が背側1.5㎜で、腹側0.65㎜となっており、刃幅が細いことも相まって、いかにもしなってくれそうな形状です

ちなみに、ガーバーフィレナイフの方は、背厚がわずか1㎜しかありませんが、腹側の中央付近まで厚みが同じ形状になっていいるため、しなりすぎることもなく、丁度よい使用感となっています

イージーグライド(Ez Glide / 滑らせやすい)というだけあって、刃の側面はフッ素加工が施されており、なおかつ縦長のディンプル加工が施されています

魚の身が刃に貼り付かず、滑らかに切れるよう考慮されています(野菜を切るときにも、同様に貼りつきにくいです

シース(鞘)は、大きく肉抜き加工されていて水抜けが良く、ナイフが塗れた状態でも収納できるように考慮されています

刃渡りも18cmありますので、一般的な三徳包丁(16.5㎝サイズ)と同等以上の長さがあり、かなり使いでがあります(全長は30㎝、収納時長さは33.5㎝、重量は109.3gです)

ラパラ Ez Glide7 を見てみよう

● ラパラ Ez Glide7 (amazon 商品ページ)

ラパラは、歴史あるフィンランドの釣り具(ルアー)メーカーです(1936年創業)

釣り具用品は趣味性が非常に高いですので、使えないフィッシングギアは、アングラーの方々から見向きもされません。そういう意味では、厳しいユーザー目線で鍛えられてきた製品です

釣りを嗜む方々は、刃物に対しても一家言ある方が実に多いのですが、そういった玄人の方々でも納得させられるよう、ラパラは数多くのフィレナイフのラインナップを揃えています。なんとフィレナイフだけで、実に7種類もあるのです

ちなみにRapala公式直販サイトでは、イージーグライドを、「イージー グリッド」と表記していますが、これは誤りで「グライド」が正解です。グリッドはGridで「格子状の構造」を指す英語です。英語名はEz Glide7であり、発音は「グライド」で、和訳すると「なめらかに良く滑る」という意味になります

ラパラ フィッシュフィレ、お洒落で映えるフィレナイフ

先に、アウトドア寄りの「EzGlide7」を挙げましたが、これは実用性一辺倒で、あまりお洒落とは言えません。無骨で、それほど格好良くもありません。

先に、アウトドア寄りの「EzGlide7」を挙げましたが、これは実用性一辺倒で、あまりお洒落とは言えません。無骨で、それほど格好良くもありません。それでは、お洒落で映えるフィレナイフは無いのかというと、これがあるのです。

同じラパラの、Fish'n Fillet Knifes(フィッシュ フィレナイフ)です。

フィッシュ フィレナイフは、型押しされた魚の刻印が実に可愛らしく、いかにも北欧らしい、洒落たデザインになっています。 (日本のメーカーには、真似のできないセンスです)

レザーシースは、ナチュラルカラーのヌメ革でベルトループ付き。木製ハンドルは樺材で、見た目にも温かみがあり、キャンプの雰囲気を楽しく盛り上げてくれます。

さらに、ミニシャープナーが付属しています(スリットの入った、四角く赤いパーツがそれ)

そのため、砥石を持っていない方や砥石での刃付が苦手な方でも、簡単にタッチアップして切れ味を回復させることが可能です。

キャンプ好きの女性にプレゼントすると、まず間違いなく喜ばれるでしょう(女性の方は、彼氏やパートナーの方におねだりして、プレゼントしてもらいましょう)

もちろん男性の方が使っても、全く問題ありません(むしろ積極的に使うべきです)

魚の意匠を見せながら、「このナイフ、かわいいでしょ?」と意中の女性にささやくことで、センスの良さをさりげなくアピールすることができ、極めて効果的です(ただしイケメンに限る)

アウトドア料理写真でインスタ映えを狙いたい時には、料理と一緒にこのナイフをさりげなく写り込ませると、雰囲気が出て効果的に作用します。

ラパラ Fish'n Fillet knifes を見てみよう

● Fish'n Fillet knifes (amazon 商品ページ)

● Fish'n Fillet knifes (楽天で検索)

こちらは大人数のキャンプで、夕食のカレーをつくっているところ。カレールーを入れる前の状態です

モーラナイフ フィッシング コンフォート スケーラー

モーラナイフの フィッシング コンフォート スケーラー(Fishing Comfort Scaler)を、別のタイプのおすすめフィレナイフとして挙げておきます。

モーラナイフの フィッシング コンフォート スケーラー(Fishing Comfort Scaler)を、別のタイプのおすすめフィレナイフとして挙げておきます。これはフィレナイフとしては刃厚があり、しなりの少ないタイプのフィレナイフです

ガチガチに硬くて全くしならないことはありませんが、積極的に刃を曲げて使うタイプではないことは確かです

(刃厚1.8㎜というのは、一般的に販売されている包丁と比べると、わずかに薄い程度です。ガーバーのフィレナイフの刃厚が約1㎜であることを考えると、フィレナイフとしては刃が厚い方だと言えます)

とはいえ、「刃があまりしなると逆に使いにくい」と感じる方にとっては、ぴったりの商品です

「刃の厚みは、ある程度あった方がタフな作業にも使える」と思う方も、多々おられるでしょう

実際、魚を〆る作業をこのナイフでやっている方もおられますので、適度な硬さがあるのだと思います

実際、魚を〆る作業をこのナイフでやっている方もおられますので、適度な硬さがあるのだと思いますフィレナイフは刃がしなるため、刃先を突き刺して魚を〆る作業にはあまり向いていません。

(前述のラパラのフィレナイフなどは、刃先まで細く薄いつくりになっていますので、魚を〆る作業には、全く向いていません)

ラパラもモーラもそれぞれに、フィレナイフとしてのコンセプトが異なっているために、対照的な面がありますが、どちらが優れているというのではなく、それぞれ自分の使い道に合った方を選べば良いのです

刺身やカルパッチョを造るなど、華麗で繊細な切れ味を求めるのであれば、刃が薄く、抜けの良いラパラの方を、

タフさを併せ持った汎用性の高いフィレナイフを求めるのであれば、モーラナイフの方がおすすめです

モーラ フィッシング コンフォート スケーラーのサイズは、刃の長さ14.5cm、全長26.0cm、刃厚1.8mm、重量88g(鞘の重さを除く) と、なっています

前述のラパラのフィレナイフより少し小さく、このページで紹介しているガーバーのフィレナイフとほぼ同サイズです。

なお、一回り小さい『コンパニオン フィッシング スケーラー』という製品もあります(刃渡り9.8㎝)

これはバリバリに実用性の高い魚ナイフです。欲しいと思ったら早めに買っておきましょう。

モーラナイフのフィッシング スケーラー を見てみよう

● モーラ フィッシング コンフォート スケーラー (amazon 商品ページ)

フィッシング コンフォート スケーラーは、残念ながら在庫切れのもようです(2024年3月時点の情報です。2021年頃は、まだ販売していました)

● モーラ コンパニオン フィッシング スケーラー (amazon 商品ページ)

● モーラナイフ フィッシング (楽天で検索)

欲しいと思ったナイフは、市場に製品が出回っている間に確保しないと、よく廃盤になります。

(特にフィレナイフは、国内では人気が低く、マイナーなナイフなので、「これは売れない」と判断されると、すぐに販売停止になりがちです)

こちらは九重の「坊がつる」で、チーズフォンデュの準備をしているところです

使っているストーブは、往年の名ストーブ「コールマン・ピーク1」です

(日本一周や、アメリカ横断に使用した、購入後約30年経過の年季物ガソリンストーブです)

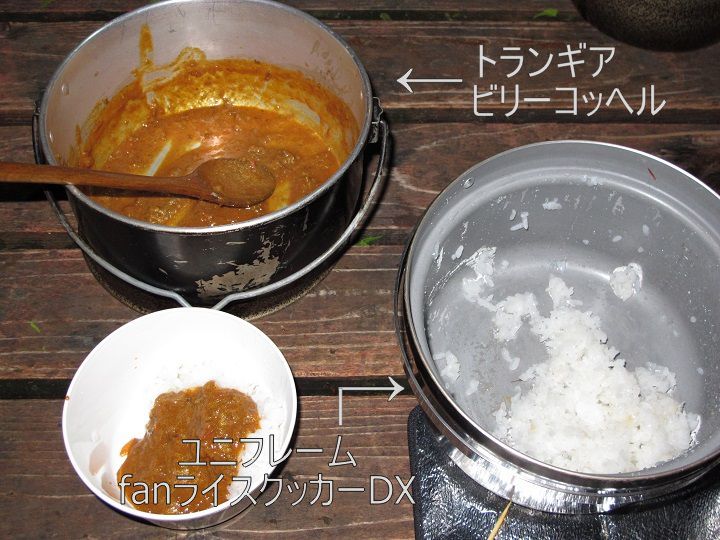

ビリーコッヘル(2.5L)

一見黒色塗装品のようにも見えますが、実はそうではありません。旧型品のため、もともとはアルミ地肌の色が生かされたシルバー色でした(現行品は黒色になっています)

外側の黒い色は、自然に付いた「ナチュラルカーボンブラック」、つまり焚火で付いた煤の色です。薪を使って何度も飯炊きに使ったため、外側に硬く締まったカーボンが付着し、力を込めて削らないと取れないような堅牢な被膜と化しています

こちらのコッヘルは、ユニフレームのfanライスクッカーDXです

ビリーコッヘルも、ライスクッカーDXも、このページの一番下の方で、再度紹介しています

おいしく楽しい、チーズフォンデュパーティになりました

自分でカスタムした オピネルのフィレナイフ

オピネルのフィレナイフ

オピネルのフィレナイフ画像は、オピネルのフィレナイフ(No.15 ブビンガハンドル)で、自分でカスタムしたものです

このナイフは、これまで紹介した製品のようにシースナイフ(鞘付)ではなく、フォールディングナイフ(折り畳みナイフ)です

収納・携行性能は高いですが、ハンドル全体をザブザブ水洗いできないというデメリットもあります(水が隙間に入り込んだら抜けにくく、ハンドルの小口が膨張して刃を出せなくなるため)

このナイフは、その耐水性の弱さを克服するため、ハンドルを漆塗りにして防水性を高め、水周りでも問題なく使用できるようにカスタムしています

オピネルは、味のある木製ハンドルのおかげで見た目も良いですが、水回りで使用する場合は配慮して使いましょう。刃が固着した場合はサヴォア打ちで出すこともできますが、これを知らずに購入して困っている方も散見されます

そういう意味では、オピネルのナイフは正しい扱い方を理解していないと使いにくい部分もあります

使う人を選びますので、もろ手を挙げておすすめするものではありません(好きな人が趣味で使うものだと思います)

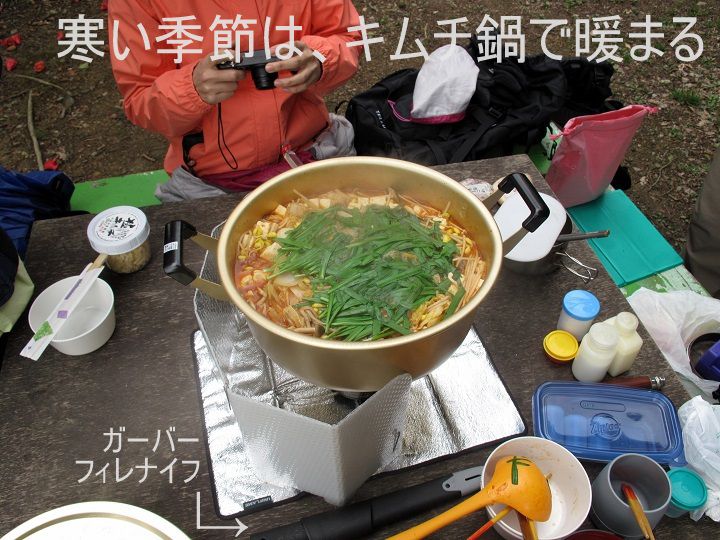

こちらはキムチ鍋を作っているところです、この時使用したナイフもガーバーフィレナイフです(テーブルの手前側に、シースに納めた状態で置いてあります)

キャンプと家庭の両刀使い、肉専門ならカービングナイフ

スイスクラシック

フィレナイフ

アウトドア専用ナイフも良いのですが、家庭のキッチンでもおしゃれに使いたいという場合は、ビクトリノックスのスイスクラシック フィレナイフ をおすすめします

普段は家で使って、キャンプの際だけ戸外に持ち出すのも良いでしょう。家庭用とキャンプ用を一本のナイフで兼用できれば、その分費用節約にもなりますし、その分高級なナイフを購入することも可能です

わたしも個人的に、スイスクラシックシリーズのペティナイフを使用していますが、ビクトリノックスのこのシリーズは、価格もリーズナブルで実に使いやすいです

ビクトリノックスのソルジャーナイフを、10か月半毎日使用したこともありますが(日本一周時)、刃が薄手のため食材に切り込みやすく、見た目は地味ですが実用的で優れたナイフでした

ビクトリノックスは、こういった薄手のナイフを作るのが実に上手です

グランメートル

カービングナイフ

ローズウッド柄

グランメートル

カービングセット

そういう方には、フィレナイフよりも、カービングナイフの方がおすすめです

カービングナイフというのは、ローストした塊肉を切り分けるためのナイフです(食材彫刻用の小型ナイフもカービングナイフと呼びますが、それとはまた別の、大型肉用ナイフです)

刃筋がやや直線的で、フィレナイフよりもしなりにくい、肉に適したブレードとなっており、形状的には細身のシェフナイフ(牛刀)といった塩梅です

形状的にもとても美しいナイフで、見ていて惚れ惚れします。月並みな表現ですが、実に格好良いナイフだと思います

ハリウッド映画などで時折見かけるシーンですが、クリスマスパーティなどで、その家の主人がローストターキー(七面鳥の丸焼き)を細長いナイフで切り分け、赤い色のグレービーソースをかけるシーンがあります

あそこで使っているのがカービングナイフです

さらに言うとバーベキューのシーンなどで、ハンバーガーの肉を焼く際に使用されている、「先端が二股に分かれた、調理用の大型フォーク」は、カービングフォークと呼ばれます

カービングナイフとカービングフォークを使って、ビッグサイズの肉を切り分けるのは、その場の主催者、もしくは「家長」の仕事です

その場全員の注目を浴びますので、切れ味の良い美しいナイフで華麗に切り分けましょう。グランメートルカービングセット(左の商品)は、そういう場面にぴったりのナイフセットとなります

ちなみに「グランメートル」というのは、「巨匠・大芸術家」を指す言葉で、ビクトリノックスの高級ナイフブランドにその名が付与されています。商品の細かい部分の仕上げの具合も、その名に恥じない美しいものになっています

画像は、冒頭で登場したスペアリブの焼き上がりの状態です。かなりおいしそうに焼けています

このような豪華なシチュエーションで小さなナイフを使うと貧相ですし、ナイフを持つ手が炭火に近くなるため、熱くてなかなか切っていられません

この時は、バンガロー宿泊でのアウトドア バーベキューでしたが、グランピングなど、豪華なキャンプで分厚い塊肉を焼く際にも、グランメートルのカービングナイフは素晴らしい選択となるでしょう

この時使用したバーベキューコンロは、UNIFLAMEの「薪グリル(ラージ)」です

この時使用したバーベキューコンロは、UNIFLAMEの「薪グリル(ラージ)」ですUNIFLAMEのファイアグリルも併用して使いました

使用した感想や特徴などは、 「バーベキューコンロ」と「焚き火台」の選び方で解説しています

ガーバーフィレナイフの詳細インプレ

一言インプレ- 握れば判る!水場で生きる、滑りにくいグリップ

- 魚だけでなく、ローストビーフやパイナップルなど、大きめの食材にも対応可能

- シース(鞘)にシャープナーが付いており、アウトドアでもタッチアップできる

- シースナイフは、持ち運び時にかさばるが、それだけのメリットが有る

ガーバーフィレナイフのサイズ感

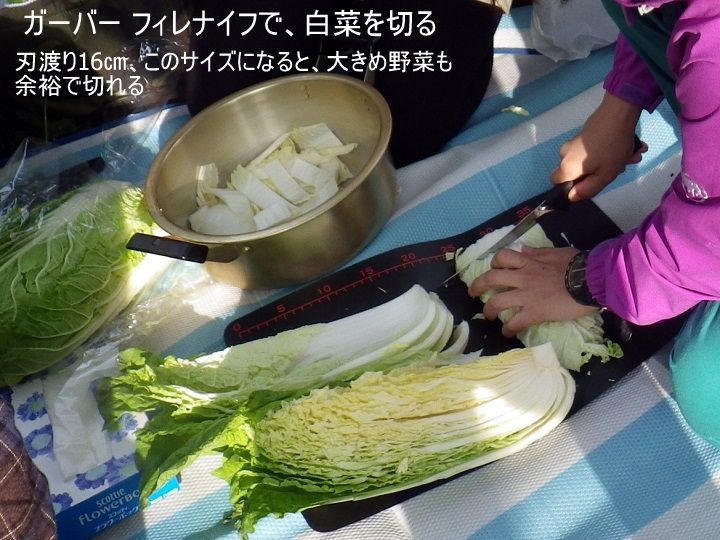

これは、「鍋」の準備をしているところです

この日は参加人数が多かったため、白菜も丸ごと一個用意して、ザクザク切っています

使っているのは、もちろんガーバーのフィレナイフですが、画像の白菜と比べると、フィレナイフのサイズ感がおおよそお分かりいただけるかと思います

このように、フルサイズのフィレナイフであれば、大きめの白菜も容易にカットすることが可能です

このように大きな野菜を切る場合は、小さなナイフですとなかなか太刀打ちできなくて困ることがありますが、これだけの刃渡りがあると、ワンカットで一刀両断にすることができます

完成した「水餃子入りつみれ鍋」です

この日は、冷たい水の中に入ってケービングを楽しんだ後だったため、鍋を食べることで暖まることができました

使用されている鋼材、切れ味

箱出し時の切れ味は、必要にして充分であり、極端に高いレベルを求めない限り、そのまま使うことができました(これに不満を感じる方は、おそらく砥石を何本も使い分けるような刃物マニアでしょうから、そういう方は、自分で研ぎ上げて、好みの刃に仕上げましょう)鋼材は420HCですので、HRC硬度は54~56程度となり、中庸な硬度の鋼材と言えるでしょう

硬度が低めのナイフを軽く見る人も多いですが、ナイフの鋼材は、使用用途に合ってこそです

そういう意味では、「しなり」が必要なフィレナイフに適した、丁度よい鋼材ではないかと思います

シース付属の簡易シャープナーで研ぐ場合にも、この硬度は良い方向に働きます。硬めの鋼材は研磨粒子との硬度差が大きく出にくいため、シャープナー側が早くへたりますが、このように双方の硬度差がしっかり出ていると、簡易タイプのシャープナーでも確実な刃付けが可能で、シャープナー側も長持ちします

こちらは鯛とタコのカルパッチョです(お友達に作っていただきました)

こういった魚類を切る作業の場合は、フィレナイフが実に活躍してくれます

滑りにくいゲーターグリップ

グリップの部分が合成ゴムで覆われており、細かな凹凸が付けられていますので、水に濡れた手で扱っても滑りにくく、実に使いやすいです(ゲーターグリップは、ガーバーの特許です)釣り上げた魚をさばく際は、内臓を抜いたりエラを取ったりするため、手がヌルヌルしたり、鱗が付着したりしてナイフが滑りやすいですが、このグリップはとても良く考えられており、(見た目は地味ですが)悪条件でも滑りにくく、非常に実用的です

ゲーターグリップは、ナイフのハンドル材としては高級感が演出しにくく、見た目の格好良さを求める人には向かないかもしれませんが、実用性重視で考えるならばたいへん素晴らしい素材です

ハンドル部に"PORTUGAL"とあるのは、ポルトガル製の証と思われます

シースナイフはメンテナンスが楽

友人が所有していたオピネルのフィレナイフと使い比べて見ましたが、実用性という点ではこちらが断然上でした折りたたみタイプではありませんので、収納時の長さがかさばりますが、柄が木製のオピネルと違って水分を含まないので、ナイフ全体を水に浸けてザブザブ洗うことができ、非常に実用的です

見た目の高級感を打ち出したナイフではありませんし、鋼材もそれほど高価なものを使っているわけではありませんが、「実用品・実用ナイフ」として、価格面も含めて非常に優秀です

このナイフを購入したのは2009年頃ですので、ガーバーのロゴも現行とは異なる旧タイプとなっています。(現在では新しいロゴに変更され、継続販売されています)

ナイフは、売れ行きが悪いとすぐに生産終了になることもありますが、このガーバーフィレナイフは、廃盤になることもなく、一つの定番となっているようです

購入後、おおよそ10年が経過し、かなり使い込んでいますが、ハンドルのゴムが加水分解でベトベトになるようなこともなく、耐久性という点においても、高く評価できます

シースにシャープナーが付いており、タッチアップ可能

シースの先にシャープナーが内蔵されており、出先でもタッチアップが可能ですセラミック製の丸棒を二本組み合わせた簡単なものですが、一時的な刃の切れ味を回復させるには充分です(こういうところも、非常に実用的だと思います)

このシャープナーは、あくまでも簡易的なものであり、ずっとこれで砥いでいると、刃の鋼材がセラミックの目に詰まって、研ぐ能力が徐々に低下してきます

自宅などで砥石などを使える場合は、そちらを使って刃を砥いで、いざという時に温存しておくと良いと思います

また、画像には写っていませんが、シーズの上部にベルトループが付いており、腰からぶら下げることができるようになっています(どこまでも実用的です!)

刃渡りは約16cmだが、シースに収めた全体長は約33cm

刃渡りは約16センチで、一般的な三徳包丁よりほんの少し短い程度なのですが、刃幅が薄いため、実際より長めに見えます

大きさ比較用にオピネルのNo.10を置いてみました

オピネルのブレードが鏡のようになっていますが、これはDIYで鏡面にカスタムしたためです

シースに入れた状態だとこうなります(あまりにもサイズが違います)

全長約33cmありますので、そこそこ大きいです

収納サイズが大きめなのは、フォールディングナイフではなく、シースナイフであることが主要因ですが、先端にシャープナーが付いていることも理由の一つです

刃を収めてみると、ブレードの先端は、シースの中でシャープナー手前のところまでしかきません(黒色のプラ部分の先端までです)

そのため、シャープナー部の長さの分だけ、シースのサイズが延長されており、このサイズの刃渡りのものとしては、サイズが大きくなっているのです

キャンプ場などで、このナイフをシースから抜くと、周りから「おぉ~」という声があがることもあります(シースサイズが巨大なので、とても凄そうなナイフに錯覚して見えるのでしょう)

決して高価なナイフではなく、どうかするとオピネルよりも安い、お手頃価格のナイフなのですが、周囲からはいつも、「一番スゴイナイフ持ってきた…」と思われることが多く、注目度が高いです

実際のキャンプでは、携帯性重視のナイフを持って来られる方が多く、小さな刃渡りのナイフで、ちまちまと切ることも多いですが、こういった三徳包丁と同じサイズのナイフですと、使い勝手が段違いです

本来の用途である魚はもちろんですが、ブロック肉や、パイナップルやスイカなど、大きめサイズのフルーツでも比較的容易にカット可能です

オピネルで、果汁の豊富な果物を切ると、あとあと厄介ですから、そういう意味では、本当にキャンプで使える、実用的なナイフだと思います

なぜだかネット上では、「オピネルはキャンプにぴったり!」と、声高に訴える人が多いのですが、オピネルは設計がクラシカルで、扱いにノウハウが必要なナイフです

オピネルは、木製の柄がお洒落ですので、キャンプのシチュエーションに良く似合いますし、SNS映えするとは思うのですが、実際に実用的かというと、決してそうではありません(アウトドア要素が強めの場合は、特にです)

(そういう安易な記事を書いているのは、アウトドア初心者で、様々なナイフを使い分けた経験の無い方ではないかと思います。ご注意下さい)

ちなみに、「フィレナイフ」のことを「フィレットナイフ」と表記しているサイトが散見されますが、"Fillet Knife"の「T」は、フランス語も英語も、共にほぼ発音しませんので、フィレナイフが正解です

ガーバーフィレナイフを、アウトドアで活用した例

友人が釣りあげた、沖縄のお魚さんです(歯がスゴイ!)

鱗を落として・・・

三枚におろしました

フィレナイフは出刃包丁とは異なり、骨を叩き切ることはできません。ですので頭は手で掴んで折り取っています(その後、アラ汁に入れました)

また、刃がしなるため、魚を締める用途にも向きません(締める時は、ガーバーのマルチツールのブレードを使っていました)

実食です。刺し身とアラ汁にしました

(右下のカッテージチーズのようなものは、「ゆし豆腐」です

オキフエダイです

釣りあげた直後の魚は、体色が非常にきれいで、惚れ惚れします

夕飯のおかずになっていただきました(ごめんなさい)

この時は、画像の岩の上で魚をさばきましたが、このように完全に野外で調理する場合は、実用性の高いナイフが重宝します

革製のシースなども味わいがあってよいですが、こういうシチュエーションではかえって気を使います

このナイフのシースはプラスチック製で、先端にシャープナー用の穴がありますので、水抜けがよいです

ですので、魚を捌いた後も、川の流水でザブザブ洗浄して、濡れたままシースに入れることができ、非常に使いやすかったです

ブレードの鋼材(420HC)も、錆にもかなり強いです。(炭素含有量が0.44とやや低めですので、硬度は程々ですが、耐蝕性が良く、釣りに安心して使えます)

海から歩いて1分の場所で3ヶ月間連続使用しましたが、錆は全く出ませんでした

カスミアジです(おまけ画像)

青くキラキラと輝く体色が素晴らしい魚です。ロウニンアジとは異なりますが、沖縄の呼び方では、まとめて「ガーラ」になります

ガーラはファイトが素晴らしく、この時はさすがにテンションが上りました

元気に海に戻れるよう、写真だけさっと撮って、すみやかにリリースしました

魚体に足を乗せていますが、これは大きさ比較のためと、魚が暴れて怪我をしないよう、足をそっと当ててあるだけです(足サイズは27.5cm)

スライドガストーチ

トランギア

メスティン

エスビット

ポケットストーブ

ミニタリー

フィレナイフは、西洋の魚をさばくためのナイフですが、魚以外にもかなり使えるナイフです

刃幅が短く、刃厚も薄いため、刃の抜けが良く、しなるブレードも扱いやすいです

アゴの出ている包丁とは違って、刃の高さがありませんので、キャベツの千切りなどには向きませんが、弱点といえばそのくらいです

逆に刃幅が短いため、包丁には難しいことをこなすこともできます。切っている途中で角度を変えやすいので、切りながら刃を廻すことができます

スイカやメロンなど、皮が厚めのフルーツを切り分ける際、果肉と皮の間に刃を入れ込んで、円弧を書くように切る場合がありますが、これが割と簡単にできます

イメージ的には、ノコギリだと直線にしか切れませんが、糸鋸だと曲線に切ることができるのと似ています。刃の長さは包丁と同程度でありながら、ペティナイフのような使い方もできると捉えると良いかもしれません

キャンプなどでモーラナイフなどを使う方も多いようですが、メインの用途が調理の場合は、あのような頑丈さを全面に押し出した刃厚のあるナイフよりも、薄手のフィレナイフの方が、調理全般に向いています

そもそも刃厚が2.5ミリ以上あるナイフは、あまり調理向きではありません。3ミリを超えると、「調理には向かない・使いにくい」といって良いくらいです

刃厚のあるナイフは、出刃包丁のように、硬いものを叩き切る用途には良いのですが、人参など固めの食材を切ろうとすると、刃を入れただけで割れることがあり、割れなかったとしても、切り抜け時の抵抗が非常に大きく、とても使いづらいものです(実際にやってみれば、よくわかります)

鉈のように厚みのある刃物は、対象を「割る」場合には優れた能力を発揮しますが、「切る抜く」場合には、抵抗が増すだけです

わたしも、自前のペティナイフをカスタムする際、わざわざ厚みを抜いたりすることがありますが、これも調理用だからこそです

キャンプ用のナイフというと、フェザースティックやバトニング、薪割りなど、ブッシュクラフトを連想する方と、アウトドアでの調理を連想する方の二つに分かれますが、同じキャンプと言っても、それぞれに必要とされるナイフの性能は、全く真逆になりますので、両方ともやりたいという方は、きちんと別々のナイフを使い分けるのが賢明です

フィレナイフは調理には向いていますが、ブッシュクラフトには向いていないのと同様に、ブッシュクラフトに使うようなナイフを、調理に使おうとするのは(できないことはありませんが)とても使いづらいものです

このナイフ一本で、3ヶ月ほどの滞在型キャンプを楽しみました(ほとんど生活です)

山や、キャンプ場や、さまざまな場所でも活躍してくれました

シースナイフですので、フォールディングナイフと比べてサイズが大きいですが、折りたたみ構造でないというのは、シンプルであるがゆえに堅牢であり、不具合が発生する要素がほとんどありません。取り扱いが非常に楽です

見てくれは無骨で、デザイン的に惹かれる部分はありませんが、使える実用ナイフです

キャンプはやっぱりサイコーですね(数ヶ月の期間になると、キャンプを通り越して生活感がでますが…)

ちなみに、簡単な調理のみの場合や、登山では、軽量ナイフの kershaw 1710を使っています

実測重量25gで、重さが負担にならず、刃が薄いので使いやすいです

Gerber フィレナイフ 諸元

- 鋼材:420HC ステンレス刃物用鋼材

- 柄:ガラス繊維入りナイロン ゲイターグリップ加工

- シース:ベルトループ、シャープナー付 シース重量39g

- サイズ:全長28cm 収納時33㎝ ブレードの長さ15.5cm 刃渡り14.5cm 刃厚1mm 重量83+39=122g

その他の、キャンプでナイフを使って料理した例(キャンプ料理)

これは、宝満山の山頂キャンプ場で「山カレー」を作っているところ

その場でお米を炊いて、炊き立てご飯でいただきました

ユニフレーム

ライスクッカーDX

こちらも同じく、宝満山キャンプ場で作った、カレー&炊き立てご飯です

左上がトランギアのビリーコッヘル(旧型品)、右下がユニフレームのfanライスクッカーDXです(ライスクッカーミニではない、5合炊きの大サイズの方です)

ビリーコッヘルでもご飯は炊けますが、ユニフレームのライスクッカーの方が2㎜厚のしっかりしたアルミ鍋ですので、ご飯がよりおいしく炊き上がります(縁が高いのも良いところ)

このあたりはさすがに日本製です。ご飯をどうすれば美味しく炊けるのかを知り尽くしています

お米のおいしさにこだわる方には、特におすすめです

アルミ鍋ですのでIHコンロには使えませんが、ガスコンロであれば、家でも使える立派な鍋です

海鮮アヒージョ(エビ、タコなど)

(若杉山のキャンプ場にて、お友達が作ってくれました。とても美味しかったです)

矢筈山キャンプ場で作った、カレーうどんと、水餃子入りもつ鍋です

(こちらもお友達が作ってくれました。どちらかというと、いつも作る方に回ることが多いのですが、たまには作ってもらうのもいいですね。おいしかったです)

こちらも同じく矢筈山のキャンプ場。12人前のキーマカレーを作っています

野菜をたっぷり入れることで、野菜の旨味がでて、味が引き立ちます

完成したキーマカレーです

なかなかおいしくできたので、全員あっという間に完食でした

筆者のアウトドア歴(主な山行・旅・キャンプ)

登山(主なもの)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)

・ 後立山 縦走登山(テント泊:栂池~小蓮華山~白馬岳~唐松岳~五竜岳~鹿島槍ヶ岳~爺が岳~鳴沢岳~赤沢岳~スバリ岳~針ノ木岳~蓮華岳~針ノ木雪渓)

・ 表銀座 縦走登山(テント泊:燕岳~大天井岳~槍ヶ岳~北穂高岳~奥穂高岳~上高地)

・ 大雪山 縦走登山(テント泊:層雲峡~黒岳~北海岳~忠別岳~五色岳~化雲岳~ヒサゴ沼~トムラウシ山~ヒサゴ沼~化雲岳~天人峡)

トレッキング、歩き旅など

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破

(フランス・シャモニー~スイス・ツエルマット 16泊17日、水平距離200km、累積標高12,000m)

・ 西表島南西海岸トレッキング(南風見田~鹿川~落水崎~パイミ崎~崎山湾~網取湾~サバ崎~舟浮)

・ 西表島縦断トレッキング(仲間川展望台付近より山中に入り、マヤグスクの滝、マリュードの滝を経て浦内川に抜けるコース)

・ 知床岬トレッキング(相泊~知床岬先端往復)

・ 礼文島歩いて一周&利尻富士登山

たまには贅沢キャンプ(グランピング)

グランピング体験記

グランピング体験記

思いきり贅沢に、キャンプを楽しんでみました

里山の自然に囲まれた、庭園のようなキャンプサイト、ベルテントはローベンス・クロンダイク

タープはHelinox Tac.フィールド6.0

フードはスペアリブの丸ごとバーベキューに、新鮮な馬刺しなど、豪華絢爛

ドリンクは、ボウモア15年にAMAKUSA SONAR BEER、少々豪華すぎるような気もしますが、たまにはいいものです

こういう豪勢なグランピングも、一緒に楽しめる仲間があってこそです。ありがとう、ありがとう

オートバイによる長期ツーリング旅行(テント泊)

日本一周 (約10か月半)

日本一周 (約10か月半)

アメリカ大陸横断・往復(約2か月)

アメリカ大陸横断・往復(約2か月)

長期キャンプ生活

某南の島にて海浜釣り生活

某南の島にて海浜釣り生活

(ガス無し・電気無し・水道無し(小川有り)で、3か月x3回)

● テント宿泊日数

正確には不明ですが、長期のテント泊をカウントするだけで、軽く600日を超えています

おそらく700日前後ではないだろうかと思われます

● アウトドア調理回数

こちらも正確な回数は不明ですが、テント泊で自炊しなかったことは、数えるほどしかありません(貧乏旅行ばかりでしたので、自炊せざるを得ませんでした)

通常は一泊につき夕食+朝食の2回調理しますが、滞在型長期キャンプの場合は昼食も作ります

そうしますと、野外での調理回数は、合計1500回を超えているものと思われます

夕食時は白米を炊くことがほとんどでしたので、お米の炊飯回数も600回を越えていると思います

包丁・ナイフ・刃物 のメインページに戻る

ライスクッカーDX