登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

そもそも登山にナイフは必要か?

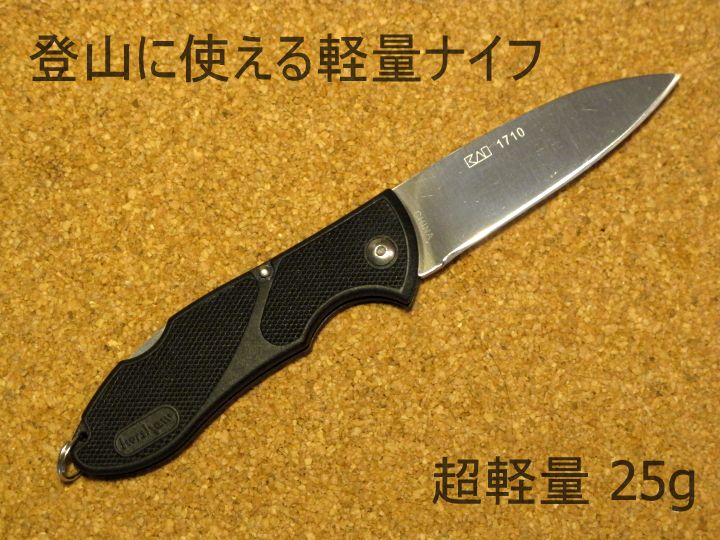

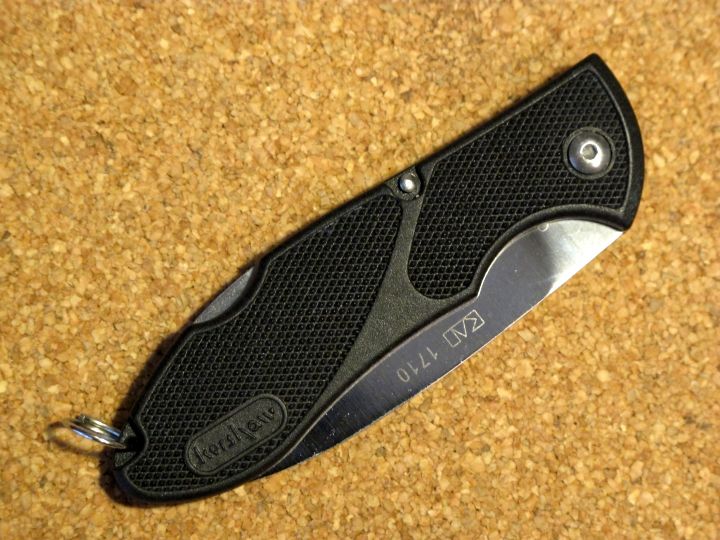

画像は、筆者が実際に愛用している登山時の携行ナイフです Kershaw Ace 1710

登山をする際、ナイフが無ければ山に登れないということはありません。

そういう意味では必須装備ではありません。とはいえ、非常時や緊急時の対応を考えると、(日帰り登山時のヘッドライトと同様に)たとえ使わなくても持っていた方が良いのは確かです。

小型軽量のナイフをザックに一本忍ばせておくだけで、できることが大きく広がります。

また、テント泊時の軽調理などで食材を切る場合は、どうしても必要になるでしょう。

登山のシチュエーションに応じ、最適なナイフはそれぞれです。

5gでも軽さを優先したい場合、一本で幅広い汎用性を持たせたい場合、非常用として使わない前提で携帯する場合など、さまざまな登山を想定しておすすめのナイフを調べてみました。

(筆者が実際に使用しているナイフの解説、実使用例なども併せて紹介しています)

キャンプやツーリングなどで、調理時の使い勝手を優先したい場合は、キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフのページを参考にしてください。

● 筆者のアウトドア歴

登山用ナイフのおすすめは? - もくじ

-

登山にナイフは必要か?

-

おすすめナイフ・連泊縦走(超軽量)

-

おすすめナイフ・日帰り登山(非常時対応)

-

おすすめナイフ・軽調理(廉価で実用的)

-

おすすめナイフ・アルパイン登山(クライミング・岩登り)

-

個人的な登山用ナイフ

-

実際のナイフ使用例(ウルトラライト装備・キャンプ)

-

筆者のアウトドア歴(主な山行・旅・キャンプ)

連泊縦走・ウルトラライト登山向けの軽量ナイフ

後立山縦走、五竜岳山荘のテン場にて、夕日を浴びるテントと山荘

上の画像は、後立山縦走時のものです(5泊6日のテント泊) ※1

食料とテントを担いで縦走する際など、装備を軽量化したい時には、携行するナイフも軽量のものが求められます。

このような連泊縦走や、ウルトラライト登山時に個人的に使用しているのは、「Kershaw Ace1710」というモデルです(ページ冒頭の画像のナイフ)

重量は実測25g、刃渡り5.8cmです。刃厚約2㎜でナイフとしては薄手ですので、ブレード重量が軽く、装備の重量軽減に寄与しています。

このサイズはかなりギリギリで、食材を切る場合は、5.5cmあたりが最低ラインかなと思います。

それ以下になってしまうと、調理時の使い勝手が悪くなります(パッケージ開封用としては問題ありません)

このAce1710は、すでに生産終了となっており、入手困難ですので、もしもこのナイフを紛失した場合、次に購入するナイフはどれか?という仮定で、「同様のコンセプトのナイフ」を探してみました

※1 この時の後立山縦走コース概要

栂池から小蓮華山を経て、白馬岳、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳と縦走し、さらに、爺が岳、赤沢岳、スバリ岳、針ノ木岳まで足を延ばし、最後に蓮華岳に立ち寄り、針ノ木雪渓を下山するというコースでした。

食事はすべて自炊のテント泊でしたので、スタート時のザック重量は20キロ前後でした(6日分の食糧+テント泊装備)

ガーバー LST

ガーバー LSTは、刃厚が2.5mmありますので、玉ねぎや人参に切り込むのには、やや厚めです。また、重量もその分重めの35gです。

ガーバー LSTは、刃厚が2.5mmありますので、玉ねぎや人参に切り込むのには、やや厚めです。また、重量もその分重めの35gです。この刃厚2.5mmのブレードは、厚みの分だけしっかりとした強度があり、ある意味ナイフらしいとも言えますが、木を叩き切ったりする必要がないのであれば、過剰な刃厚は食材の切り抜けが悪くなるだけです(あくまでも調理用として見た場合です)

鋼材は、ガーバーがよく使用している420HCです。同じ鋼材を使用したガーバー製フィレナイフを使用していますが、さまざまな意味でバランスの取れた鋼材で、突出した性能があるわけではありませんが、低コストの実用ナイフとしては実にいい鋼材だと思います。

ガーバー LST を見てみよう

● ガーバー LST (amazon 商品ページ)

● ガーバー LST (楽天で検索)

amazonでは在庫切れのようですが、楽天市場にはまだ在庫が残っています。(欲しい人は、市場に在庫が残っているうちに買っておきましょう)

Gサカイ プレッピー

Gサカイ プレッピーは、ブレードが薄手ですので、軽調理での使い勝手もまずまずです。

Gサカイ プレッピーは、ブレードが薄手ですので、軽調理での使い勝手もまずまずです。ハンドル表面は平滑な仕上げになっているため、チェッカリング入りのガーバーの製品と比較すると、幾分滑りやすく感じるかもしれません。

おそらく、重量最優先でカーボン素材を使用したため、チェッカリングを入れられないのだと思われます(カーボンの織り柄が台無しになるため)

重量は17.8gと、恐ろしく軽量です。

鋼材も、硬度が高く耐摩耗性に優れたV金10号(VG10)が使用されています。

刃渡り5.5センチで、軽調理に使えるぎりぎりのサイズ感ですが、軽さとの兼ね合いを考えると、このあたりが限界かもしれません。

鋼材グレードが充分に高く、軽量で、刃厚が(適度に)薄いなど、さまざまな点でバランスが取れており、価格が手頃なところも評価できるナイフです。

ちなみにGサカイは、世界のさまざまなナイフメーカーの製品をOEM供給しており、技術力には定評があります。

Gサカイ プレッピー を見てみよう

● Gサカイ プレッピー (amazon 商品ページ)

● Gサカイ プレッピー (楽天で検索)

ガーバー ウルトラライトLST

ガーバー ウルトラライトLSTは、サイズもぐっと小さく、刃渡り4cmです。

ガーバー ウルトラライトLSTは、サイズもぐっと小さく、刃渡り4cmです。山では調理せず、もっぱらアルファ米やアマノフーズのフリーズドライ食品などで済ませる人に向いています。

刃渡りが5センチ以下になると、食材を切る用途としては、少々短いのです。

ただ、そういうデメリットを受け入れた上で、敢えてのミニマムサイズ・超軽量を望むのであれば、これ以上の製品はないでしょう。

なにしろ重量16gなのです、ウルトラライトの名に恥じない軽量っぷりです。

ガーバー ウルトラライトLST を見てみよう

● ガーバー ウルトラライトLST (amazon 商品ページ)

● ガーバー ウルトラライトLST (楽天で検索)

こちらもamazonでは在庫切れのもようです。楽天市場にはまだ在庫が残っています。

(ナイフは在庫がある時に確保しておかないと、廃番になることがよくあります。「そのうち買おう」とか考えていると、入手不能になったりします)

| 軽量のフォールディングナイフ 一覧・比較 | ||||

| ナイフ名称 | 刃渡り | 重量 | 刃厚 | 鋼材 |

| Kershaw Ace1710 | 5.8cm | 25g | 2mm | 420J2 |

| ガーバー LST 46009 | 5.7cm | 35g | 2.5mm | 420HC |

| Gサカイ プレッピー(カーボン柄) | 5.5cm | 17.8g | 2mm | VG10 |

| ガーバー ウルトラライトLST | 4.0cm | 16g | 不明 | 420HC |

こうして比較してみると、「Gサカイ プレッピー」のバランスの良さが際立ちます

20g以下でありながら、刃渡り5.5cmが確保され、鋼材もしっかりしたものが使用されています

登山用ナイフとして超軽量を追求しながらも、最低限使える刃渡りが必要という場合、これ以上の選択肢はなかなか見つからないでしょう

日帰り登山向け、低価格ナイフ(非常用・緊急時用のお守りナイフ)

日帰り登山向けの、低価格で軽量なナイフとしては、スライドナイフがおすすめです。スライドナイフは、フォールディングナイフよりも構造的に単純なため、価格的にも安く、ロック機構が無い分だけ軽量になっています。

ここでは、

- オルファクラフトナイフ、

- 第一精工MCナイフ、

- シマノ スライドナイフ、

- ダイワ フィッシングナイフフィールドポケット

(筆者が愛用しているのは、オルファクラフトナイフです)

オルファ クラフトナイフ

登山に携行する非常用ナイフとしては、オルファのクラフトナイフも低価格・高コスパで、おすすめできる一本です。

調理も含めてナイフを使用する予定は無いけれど、何かあった際の非常装備として、エマージェンシーパックの中に忍ばせておくという用途であれば、おすすめできるナイフの一つです。

何といっても極めて低価格ですので、ガンガン使って傷が入っても、気にせず使い倒せます。

非常用として使わない前提で購入しても、もったいない感じもありません。

それでいて、ミニナイフとしては充分な強度と機能を持っています。

分解清掃も可能ですので、分解不可能なフォールディングナイフと比較すると、衛生的な面でも評価できるポイントです。

オルファクラフトナイフのスペック

重量50g 鋼材:SUS420J2、刃渡り5.5㎝、刃厚1.2㎜

収納時長さ:11.6cm、スライド時最大長:17.5㎝

より詳しい解説は、下のリンク先でご覧ください。(筆者も長年愛用しています)

● 解説ページ:オルファ クラフトナイフ - タフに使える現代版の切出小刀

● amazon 商品ページ:オルファ クラフトナイフ

第一精工 MCナイフ #55

同じクラフトナイフでも、よりアウトドア寄りにしたい場合には、第一精工のMCナイフ#55を選択すると良いでしょう。

同じクラフトナイフでも、よりアウトドア寄りにしたい場合には、第一精工のMCナイフ#55を選択すると良いでしょう。ハンドルが渋めのアースカラーで統一されており、握りやすい大ぶりのグリップが特徴です。

ブレード(替刃)は、オルファ クラフトナイフと同一ですので、替刃を入手しやすいというのもメリットです。

オルファのクラフトナイフと比べると、がっちりした握りやすいグリップが採用されていますので、立木の枝を叩くようにして切り倒し、枝葉で非常用の簡易シェルターを作る用途にも対応できそうです。

オルファのクラフトナイフは、指先を繊細に使って鉛筆を削るような場合に向いており、小型のフェザースティックを作るくらいであれば問題ありませんが、がっちり握って振り回すような用途には、グリップの形状的にあまり向いていないとも言えます。

第一精工 MCナイフ #55のスペック

重量60g 鋼材:SUS420J2、刃渡り5.5㎝、刃厚1.2㎜

収納時長さ:11.5cm スライド時最大長:17.4㎝

● 解説項目:第一精工 MCナイフ#55

● MCナイフ #55(ダークアース) (amazon 商品ページ)

● MCナイフ #55(フォリッジグリーン) (amazon 商品ページ)

● MCナイフ #55(ブラック) (amazon 商品ページ)

替刃の素晴らしさ、刃が交換できることのメリット

オルファのクラフトナイフも第一精工のMCナイフも、どちらも替刃が販売されており、簡単に交換が可能です。刃が変えられるということは、カッターのように、切れなくなったら刃を変えて手軽に使うことができるというのが大きなメリットです。

筆者は砥石を使って刃を研ぐことも多いですが、そんな人は世の中でも少数派です

砥石を持っていない人の方が多いですし、持っていても研ぐのが面倒くさいとか、研ぐことが苦手という人も多いものです。

そういう方でも、刃を交換することでキレキレの刃に戻せるというのは、大きなメリットでしょう。

ちなみにわたしの場合は、切れ味を優先したいため、NTカッター製の炭素鋼ブレードに換装し、自分で刃付けをして使用しています。

オルファ クラフトナイフについては、メリットや改造のポイント、さまざまな刃付の仕方なども含め、こちらの オルファ クラフトナイフ - タフに使える低価格ミニナイフ のページに詳しくまとめておきました。合わせてご覧ください。

低価格でそこそこ軽く、実用的なナイフとは?(軽調理)

シマノ スライドナイフ タイプF

前述のクラフトナイフは、低価格でありながらも堅牢で耐久性に富み、必要にして十分な機能性がメリットでしたが、一点だけ気になる点がありました。

前述のクラフトナイフは、低価格でありながらも堅牢で耐久性に富み、必要にして十分な機能性がメリットでしたが、一点だけ気になる点がありました。それは、ブレードが直線的で反りのない、片刃の切り出し型であるために、調理用としてはやや不向きである点です(非常用であればベストだが、本来使わない事が前提というのは、こういう意味でもあります)

ザックに入れっぱなしでも気にならない低価格、大きさの割には軽量で、さらには調理にも使える適度な刃渡りと汎用性、そういった欲張りな条件を満たすナイフとしては、シマノ スライドナイフ タイプFが、おすすめの一本です

登山時に携行しても、様々な用途に幅広く対応可能です

シマノ スライドナイフ タイプF スペック

重量44g 鋼材:不明、刃渡り7.0㎝、収納時11cm スライド時最大長18㎝

品番:CT-912R

カラー展開:オールブラック、ライトグレー

(サンイエローとシーグリーンに関しては廃番となったもよう)

公式ページ:シマノ スライドナイフ タイプF

フッ素加工は汚れが落ちやすいだけでなく、錆の出やすい海水などの悪条件下でも、腐食が生じにくいメリットがあります。

(ステンレス鋼材は、錆びないわけではありません。特にステンレス刃物鋼は炭素含有量が高いため、比較的錆びに弱いステンレス鋼の部類に入ります)

ダイワ フィッシングナイフ フィールドポケット2

シマノ スライドナイフのライバル商品としては、

シマノ スライドナイフのライバル商品としては、ダイワ フィッシングナイフ フィールドポケット2が挙げられます。

シマノ スライドナイフとコンセプト的には同じであり、ブレード収納がスライド式であること、軽量な樹脂グリップの採用など、構造的にはよく似たナイフです。

このフィールドポケット2は、フッ素加工モデルと、そうではないステンレス素地のモデルを選択することができます。(ブレードの色で容易に識別可能です。価格的な違いは数百円程度です)

個人的には、コヨーテ色が、色が渋くて見栄えがするなと思います。

シマノスライドナイフとのブレードの違いは、シマノがドロップポイント形状であるのに対して、ダイワはクリップポイント形状(刃の先端が逆反りになっている)である点です。

これはダイワの方が、魚を締める際の「突き刺す」という用途を重視していると言えるでしょう。

また、ダイワには『血溝』が掘られていますが、これがあるからといって魚の血が早く抜けるかというと、さして違いはないとのことです。

それよりもむしろ、ブレード側面に鱗が張り付きにくいという効果があるのではないかと見ています。

ダイワ フィッシングナイフ フィールドポケット2 スペック

重量40g 鋼材:不明、刃渡り7.5㎝、収納時11cm スライド時最大長18㎝

カラー展開:ネイビー、コヨーテ、ブラック

備考:ラインカッター付き、

公式ページ:ダイワ フィールドポケットⅡ

シマノとダイワの2メーカーのスライド収納型ナイフを紹介しましたが、釣り具メーカーが出しているこの手のナイフは、海辺で魚をさばくためにデザインされています。

そのため、耐水性・耐蝕性が高く、汚れた場合もザブザブ洗えます(重要なポイントです)

見た目の高級感を高めるための装飾や仕上げは皆無ですので、高価格帯のナイフが醸し出すステイタス感のようなものはありませんが、名より実を取りたい方にとってはピッタリのナイフです。

スライド収納型ナイフのメリットとは?

オルファ クラフトナイフや、シマノ スライドナイフは、どちらもスライド収納式のナイフです構造的にシンプルなため、安っぽく思われがちですが、折り畳み式のフォールディングナイフには真似のできないメリットを持っています

それは、構造がシンプルで低価格、刃を出しやすい、ナイフ全体をザブザブ洗える、…の3点です

低価格で実用的なナイフを使いたい場合には、とてもおすすめのナイフと言えるでしょう

● 構造がシンプルで低価格

シンプルな構造であるために、ロックバック式のフォールディングナイフのように、高精度の小型金属パーツを多用する必要がなく、組み立てコストも低く済むため、結果的に低価格のナイフに仕上ります

● 刃を出しやすい

ダイヤルを廻して固定/解除を行い、ブレードをスライドして出し入れするため、爪を引っかけて刃を出す必要がありません(非常に重要なポイントです)

このため、寒冷な場所などで手袋をした状態でも刃を出すことが可能です

また、ネイルを大事にしたい女性の方にも使いやすく、指の力の弱い子供でも問題なく扱えます(そういう意味では「ユニバーサルデザイン」ということもできます)

● ナイフ全体をザブザブ洗える

ナイフ全体を水に浸けたり、流水などでザブザブ洗えるというのは、汚れやすいアウトドアでは重要なポイントです

フォールディングナイフの場合は、ブレードとグリップの隙間に水が入ると抜けにくいですし、ロック機能の奥まった部分に水分が侵入してしまうと、錆が生じる可能性もあり、いろいろと厄介です

また、洗剤を多用して洗浄してしまうと、ブレードの軸受け周辺(摺動部)の油分が抜け落ちてしまい、作動が渋くなって滑らかさが失われてしまいます

ハンドル素材に充分な耐水性がある場合は、動きが渋くなる程度で済みますが、オピネナイフの場合はハンドルの木部が膨張して刃が出せなくなってしまうため、洗う際に配慮が必要です

スライド式ナイフは構造的に水が抜けやすいですので、洗浄後に軽く振ってあげれば水分のほとんどは飛んでいきます

あとは全体を軽く拭いて水滴を取り、風通しの良いところに置いて乾燥させれば、特段のケアも必要ありません

スライド式ナイフのほとんどは分解可能になっていますので、洗浄後にばらしてパーツ毎に拭き上げて組み立てれば、細かいところまできれいになります

魚のウロコやぬめり、海水の塩分などが多量に付着した場合でも、分解してから水に浸け、塩抜き後に洗浄すれば完璧です

このように、スライド式ナイフは優れた「耐洗浄性」を持っています。(これ以上を求める場合は、鞘に納めて収納する「シースナイフ」を買うしかありません)

バタフライ型ナイフ(DAIWA)

スライド式ナイフのデメリットを挙げるとすれば、構造上、ダイヤルが横に出っ張ってしまう点です。

スライド式ナイフのデメリットを挙げるとすれば、構造上、ダイヤルが横に出っ張ってしまう点です。ダイヤルの出っ張りが気になる場合は、ダイワ フィッシュナイフⅡ型に代表されるバタフライ型ナイフを選択するという手があります。

ダイワ フィッシュナイフⅡ型は、前述の「シマノ スライドナイフ タイプF」や「ダイワ フィッシングナイフ フィールドポケット2」等に比べると、重量、刃渡りなどのサイズが、ほんの少しですが大型に設定されています。

スライドナイフの刃渡り7cmというスペックは、魚を締めるという用途としては十分な長さではありますが、調理等の用途を考えると、もう少しサイズ的に余裕があった方が使いやすいものです。

このあたりは「自分の用途」をよく考えて、総合的に最適なナイフを選択すると良いでしょう。

ダイワ フィッシュナイフⅡ型 スペック

重量78g 鋼材:不明、刃渡り8.4㎝、収納時12cm 展開時21.5㎝

カラー:4色(ブラック、アーミーグリーン、ライトブルー、コヨーテ)

公式ページ:ダイワ フィッシュナイフⅡ型

バタフライ型ナイフ(SHIMANO)

シマノもダイワと同様に、バタフライ型フィッシングナイフをラインナップしています。シマノのバタフライナイフは、ダイワのそれと比較すると、幾分価格が高めですが、その分高級感のある精密な仕上げであり、全体的な作りもかっちりとしています。安っぽさがありません

FモデルとUFモデルの違いは、セレーション(ウロコ取り)の有無です。厳密には刃渡りが0.3cm異なりますが、刃体自体は基本的に同一のものを使用しているもようです。

ではなぜ、刃体が同じで刃渡りが異なるかというと、それはブレードの取り付け角度の違いによるものです。

ではなぜ、刃体が同じで刃渡りが異なるかというと、それはブレードの取り付け角度の違いによるものです。Fモデルの方は、刃の先端(ポイント)がわずかに下向きになるように取り付けられており、UFモデルは少し上向きに取り付けられているからです。

UFモデルにはウロコ取り用のセレーションがあるため、峰の位置を低くすると(切る時には良いのですが)ウロコ取りとしては使いにくいため、刃の取り付け角をごく僅かに変更して、最適な位置に調整しているものです。

UFモデルにはウロコ取り用のセレーションがあるため、峰の位置を低くすると(切る時には良いのですが)ウロコ取りとしては使いにくいため、刃の取り付け角をごく僅かに変更して、最適な位置に調整しているものです。さすがはシマノ、このあたりは芸が細かいですね。

なお、この両モデルは、刃厚が厚めのブレードが採用されているため、大型の魚を締める際にも臆せず使うことができますが、調理用として使う場合には配慮が必要です。

肉や魚、ソーセージなどの柔らかい素材を切る場合は問題にはなりませんが、人参、じゃがいも、大根などの根菜類を切る場合は、刃の厚みが抵抗となるだけでなく、クサビのような働きをするため、切り下ろす前に食材の側がメリメリと音を立てて割れたりします。

(ナイフは、用途に合わせて最適なものを選択しましょう)

シマノ フォールディングナイフ F

シマノ フォールディングナイフ F スペック

重量g 鋼材:不明、刃渡り8.7㎝、収納時12.2cm 展開時全長20.5㎝

品番:UB-211W

カラー展開:3色(チャコールグレー、

ダークネイビー、

カーキ)

公式ページ:シマノ フォールディングナイフ F

シマノ フォールディングナイフ UF スペック

重量g 鋼材:不明、刃渡り9.0㎝、収納時12.2cm 展開時全長20.5㎝

品番:UB-202X

カラー展開:2色(チャコールグレー、ダークネイビー)

公式ページ:シマノ フォールディングナイフ UF

補足

● シースナイフについて

重量や携行性、収納性等を犠牲にしても、実使用時の使い勝手を優先させたい場合は、シースナイフがおすすめです

個人的には、大人数で調理を楽しみながらキャンプする場合や、滞在型の釣りキャンプなどの場合は、迷わず鞘付きのフィレナイフ(シースナイフ)を持参しています(収納性・携行性は悪いですが、それを超える使いやすさがあります)

● オピネルナイフについて

オピネルナイフの総合解説ページはこちらです

前述の、オピネルの刃が固着した場合の対処法はこちらで紹介しています

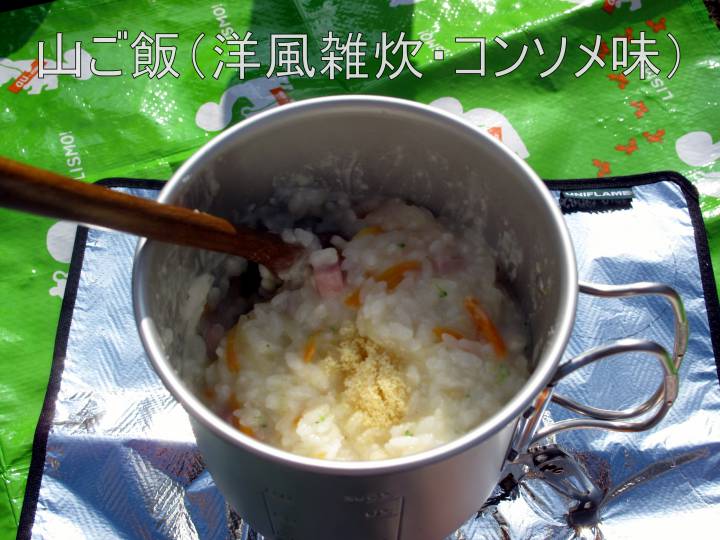

フィッシングナイフで作れる「山ご飯」(洋風雑炊・バージョン1)

1.玉ねぎと人参、魚肉ソーセージを切って軽く炒め、適量の水を加えて温める

2.野菜に火が通ったら、コンソメキューブとご飯を投入する

3.コンソメが溶けて全体的に暖まったら、味見しながら塩を加え、丁度良い加減にする

4.最後にパルメザンチーズをドカっとかけてできあがり(ここでは使っていませんが、コショウも加えるとさらに良いです)

塩を加えないと、気の抜けた病院食のような感じになり、全くおいしくありません。登山時は汗をかきますので、塩っ気を多めにした方がおいしさが引き立ちます。体内ミネラル分が不足してくると、筋肉の痙攣を誘発します(夏山と雪山時は特にです)。体調不良や怪我防止の観点からも、適切に塩分を摂取しましょう

フィッシングナイフで作れる「山ご飯」(洋風雑炊・バージョン2)

上の「洋風雑炊バージョン1に、トマトペーストを加え、より本格的に仕上げたバージョン2

ここで使っているのは「パルメザンチーズ」ですが、「溶けるスライスチーズ」を使うのも良いでしょう

トマトペーストは、カゴメのトマトペーストミニパックを使っています。「スティック状の小分けパック」になっているので山に持っていきやすく、使いやすいです

魚肉ソーセージではなく、ランチョンミートやコーンビーフ、ベーコンなどを使うと、おいしさが増して本格的な味わいになります(保存性と軽さ重視なら、「おつまみカルパス」も使えます)

くれぐれも、コンソメだけでは塩味が決まりませんので、必ず適量の塩を足し、味をビシッと立たせてください

ナイフを使って山でご飯を作った例 - ハムを切って炒めておかずに

サラミやソーセージを切るだけなら、刃渡りの短いクラフトナイフでも問題なく調理可能です

月見うどんにしておぼろ昆布を加え、ソフトサラミを切って加えるだけで立派な「山ご飯」になります

山頂昼食などで気温が低い時、温かいうどんを食べるとホッとしますよ

平尾台(周防台)

クライミング・岩登りに使えるナイフ(アルパイン登山)

エギーユ・デュ・ミディ(3842m)より、東側の展望、屹立するグランドジョラスが印象的

登山用ナイフと言っても、基本的に足だけで登る山歩きとアルパイン登山とでは、ナイフに要求される機能が大きく異なります

アルパイン登山や岩登りなど、クライミングギアを積極的に使用する登山では、ザイルや残置スリングなどを切断する能力も求められますので、それに応じたナイフの選択が必要です

アルパイン登山というのは、ざっくり言うと、歩いては登れないような急峻な岩肌を、クライミングギアとザイルを使用し、落下防止のビレイ確保を行いながら登る登山を指します

上の画像では、多数の登山者が雪の積もった稜線に取りついています。決して壁に貼りついているわけではありませんが、このように、ザイルが必要とされる危険度の雪山を登るシチュエーションも、アルパイン登山と言ってよいでしょう

ペツル スパサ Petzl Spatha

アルパイン登山に適したナイフとして、よく候補に挙げられるのは、ペツル・スパサです。

アルパイン登山に適したナイフとして、よく候補に挙げられるのは、ペツル・スパサです。ブレードは、機能と重量のバランスが考慮された適正な厚みになっており、なおかつセレーション(波刃)付きになっています

このブレードは、大きく肉抜きされていますが、重量軽減に寄与するだけでなく、サムホール的な機能も果たしますので、手袋を嵌めたままの状態でも刃を開きやすくなっています

また、カラビナ用ホールの外側に配置されたダイヤル状の回転軸を回しても、ブレードを開くことが可能です

さらに、カラビナ用のホールが設けられており、ハーネス等に装着しておくことも可能です

さまざまな意味で、用途に合わせて実用的に仕上げられた、アルパイン登山に使えるナイフとなっています。重量43g 鋼材は12C27、刃渡り7.6㎝ 収納時9.6㎝ オープン時全長17.4㎝

ペツルはフランスの登山用品メーカーでヘッデン(頭やヘルメットに取り付けるヘッドライト)で世界的なシェアを誇る会社です

エーデルリッド ロープツース Edelrid Rope Tooth Knife

「エーデルリッド」も、「ロープツース」という名称で、同様の構成のナイフを出しています。(左の画像 )重量は49g

「エーデルリッド」も、「ロープツース」という名称で、同様の構成のナイフを出しています。(左の画像 )重量は49gエーデルリッドは、登山用ザイルの老舗メーカーであり、ドイツに所在があります

このロープツースナイフですが、一見ペツル・スパサとよく似ているようにも見えます。ですが、細かな点をよく確認すると、同じアルパイン用ナイフでありながらも、そのコンセプトの違いが垣間見え、実に興味深いです

まず、波刃についてですが、ペツル・スパサの方は、かなり浅い波形状になっています。一方、ロープツースの方は、「これぞセレーション!」とでも言うような、溝の深い2段の波刃になっています

ロープツースは直訳すれば「ロープの歯」ですが、まさに「ロープに食いつけ!」と言わんばかりの形状です

ペツルの方が「緩やかな波刃」だとしたら、エーデルリッドの方は、「牙が並んでいるような波刃」です

左の画像はサイズが小さいため、セレーションの深さまでは確認しづらいと思います。より大きな画像で表示して、セレーションの違いを確かめてみてください

重量48g 鋼材は440(440Aと推測)、刃渡り7㎝、収納時7.3㎝ オープン時全長14.3㎝

波刃はセレーションとも呼ばれ、ロープ等を切断する際に刃が逃げることなく、食い込みやすくなる機能を持っています

そのため、ダイバーズナイフやサバイバルナイフ(タクティカルナイフ)などにも、よく採用されています

スパイダルコ デリカ4

スパサのサムホールはブレードの肉抜きを兼ねていますので、その分ナイフの重量が軽くなっています

スパサのサムホールはブレードの肉抜きを兼ねていますので、その分ナイフの重量が軽くなっていますですが、スパサのサムホールは、スパイダルコのナイフのように、ホール形状が丸穴ではありませんので、ワンハンドオープンにはあまり向いていません

そのため、親指と人差し指でブレードをつまみ、引き出すようにして開く必要があります

その点、ロープツースの方は、指掛けが「サムスタッド」ですので、片手でブレードを開くことも可能です

ただ、ブレードに突起物を設ける構造ですので、重量は(若干ですが)重くなってしまいます

とはいえ、片手しか使えない場合の刃の出しやすさに関しては、サムスタッに分があります

このように細かく見てみると、ペツル・スパサの方は、アルパイン登山用ナイフとして設計されてはいるものの、アルパイン以外の登山にも、幅広く対応可能なように考慮されており、絶妙なバランスになっていることが解ります

波刃の溝が浅いので、軽調理などの場合にも、さして問題なく使えるでしょう

一方のエーデルリッド・ロープツースの方は、波刃が深いのであまり調理には向きません。切る場合もそうですが、調理で付いた水分や油分を拭き取る場合など、波刃の溝の奥まった部分が、実に拭き取りにくいです

またサムスタッドの突起は、刃渡りをフルに使って食材を切る場合に、邪魔になりがちです

このように、エーデルリッドのナイフの方は、どちらかというとロープ切断特化型のナイフとなっています

双方ともに、アルパイン対応のナイフですが、どちらが優れているというのではなく、それぞれに、ナイフコンセプトに微妙な差異があり、それが製品仕様の違いにつながっていると言えるでしょう

「足場が悪く両手が使えない状態で、塗れたザイルを、素早く確実に切断する」という機能性を重視するならロープツースになりますし、「アルパイン登山にも対応しながらも、それ以外にも幅広く使いたい」という汎用性重視の場合は、ペツル・スパサが適しているでしょう

雪山での食事の際にナイフを使用した例

セブンイレブンの冷凍味噌ラーメンをベースに、竹輪と野菜を入れています。この時は、カット野菜を使用したため、ナイフは竹輪を切るくらいにしか使っていません(寒冷時の屋外調理では、ちまちま切っていると指が凍るので、あらかじめカット済みのパック入り野菜を使いました)

冷凍タイプのラーメンは、インスタントよりも美味しいですが、山に向かう途中の道中で常温の場所に置いておくなどし、事前に解凍しておかないと、いざ作るときに燃料を余計に消費し、作る時間も長くなってしまいます(いったん溶かしても、ザックの中に収納する場所を配置しないと、登っているうちに再び凍って意味がなくなります)

周りは一面の雪で、気温も-5度程度だったため、寝袋に足を突っ込んで冷えないようにしながら食事を取ってます

また、寒い時に水分を摂り過ぎるとトイレが近くなるため、「つゆ」は意図的に少なめにしています

個人的におすすめなのは、「セブンイレブンの冷凍味噌ラーメン」+「唐揚げ棒」の組み合わせです。唐揚げの油がラーメンに染み出て、コクが増して美味しくなって満足感も高まります(さらにコーンとバターも加えると、言うことありません)

コンビニ食材だけで作れるので、山に向かう車の道中で買い出しも済み、楽ちんです

前述の雪中ラーメンは、氷瀑を見にいくため、雪山の奥に分け入った時に作ったものです

寒い日が続いた後なので、つららが大きく成長し、例年にないスケールの氷瀑を楽しむことができました

来る人が増えると場所が荒れますので、滝の名前と詳しいロケーションは秘密です(知っている人が見れば判るでしょうけどね)

空を見ると判りますが、これは白黒写真ではありません。氷柱があまりに白いため、露出を氷の白に合わせると、色が跳んで白黒写真っぽくなるのです

個人的に登山に使用しているナイフ

Kershaw Ace 1710

- ウルトラライト登山やバックパック旅行にぴったりの超軽量25g

- 使いやすいドロップポイント形状、刃は厚みが薄めで「抜け」が良い

- グリップはザイテル素材、チェッカリング仕上げで滑りにくい

- ロック機構はロックバック式で本格的

-

カーショウブランド、製造は貝印で品質もしっかり

Kershaw Ace 1710 諸元

- サイズ:全長14cm ブレード長約6.2cm 刃渡り5.8cm 刃厚2mm 重量25g

- 鋼材:420J2ステンレス

- グリップ:ザイテル(デュポン製ポリアミド樹脂)、チェッカリング仕上げ

縦走登山やロングトレイルなどで実使用

このナイフは、登山時の携行ナイフとして、軽量性とある程度の刃渡りがあることをポイントに、さまざまなナイフと比較検討の上、購入しましたグリップはザイテル樹脂であり、刃の厚みも薄手であるため、重量軽減に寄与しています。実測重量は25gで、このサイズのナイフとしては、かなり軽い部類ではないかと思います

個人的には、主に登山時の軽調理用として使っていますが、昼食がパンやおにぎりなどで、実際には食材を切る必要がない時も多いです。そういう場合は、最初からエマージェンシーパックに入れ、「非常用ナイフ」として携行しています

使用鋼材は SUS420J2

使用鋼材については公表されていないようですが、420J2ステンレスと表示しているサイトもあります。個人的な推測ですが、刃の持ち具合や、砥石での砥げ具合、価格などから総合的に推測するに、おそらくSUS420J2で間違いないと思いますSUS420J2は、刃物用ステンレス鋼材としては廉価で、高硬度の鋼材に比較すると整形や切削・研磨が容易なため、加工コストが抑えられ、安価な刃物商品によく使用されています

パンやソーセージ、玉ねぎなど、食材を切る分には何ら問題はありませんが、硬度がそれほど高くないため、刃持ちはそれなりです

まちがってもバトニングなどはしない方が賢明です。刃も薄いので簡単に刃が潰れると思います(そのような用途に使う人はいないと思いますが、少なくともブッシュクラフト向けではありません)

砥いだ感触

鋼材が柔らかめなだけに、砥石に当てた感触も独特です柔らかめのカエリが出るのですが、カエリを取ろうと刃を裏返して磨ぐと、カエリが曲がって反対側にきてしまうことがありました

(ステンレス系の刃物を研ぐ際に、「カエリがペラペラして、いつまでもカエリが取れない」と表現されのは、このような状況のことですね)

やたらと硬度の高い刃物は、研ぐのに難儀することがありますが、こういった硬度が低めのステンレス鋼材も、別な意味での砥ぎにくさがあります

ガシガシと力を入れて磨ぐのではなく、弱めの力加減で、切刃の状態を指先の感覚でよく確認しながら、繊細に砥ぎあげる必要があると感じました

とはいえ、丁寧に刃付を行うと、きちんとした刃が付きます

ただ、そもそもブレード自体が小さく、刃の先端に行くに従って、砥石との接触がピンポイントになるため、均一な角度に仕上げるのが難しく、試行錯誤して研ぎ上げました

そのような感じで、やや繊細な刃付が必要な方かもしれませんが、きちんと研げる方であれば、さして問題ではありません

書き漏れましたが、箱出し時の切れ味は充分なものがあり、初めて使った時の印象は、「さすが貝印、包丁で手慣れてるだけに、刃付が上手いなぁ」というものでした

法令的にも携行しやすい

刃渡りの実測値が5.8センチ、刃体の長さも6センチですので、銃刀法の取締対象には該当せず、そういう意味でも携帯しやすいナイフです銃刀法の取締対象は刃体の長さが6センチを超える刃物、折りたたみナイフの場合は刃渡り8センチを超えるものとなります。ただ、軽犯罪法においては、刃物寸法の大小にかかわらず、正当な理由の有無が取締におけるポイントとなりますので、きちんとした理由が必要となります

重量的にも法令的にも携帯しやすいナイフではありますが、法律に違反しないよう気をつけましょう

登山時のナイフ使用例(ウルトラライト装備でのキャンプ)

下は、実際に使用した時の画像です(オートルートでのトレッキングにて)オートルートは、フランスのシャモニーからスイスのツェルマットまでのロングトレイルであり、移動距離が200km、累積標高が1万2千メートルです。11回の峠越えがあり、悪天停滞日なしで計算しても14日かかります

技術的な難易度が求められるルートではありませんが、テントを使って全行程を一度に歩く場合は、すべてのギアに、軽くて堅牢であることが求められます

この時は、装備全体にウルトラライト系のギアを使用し、ツェルトを使用することで、ザック重量を18kgほどに収めました

カーショウ・エース1710の25gという軽さも、実にありがたいものでしたが、それと引き換えに刃渡りは約6cmと短めであり、調理に使う際はもう少し長さが欲しいところではありました

ただ、山ではそんなことは言っていられません。軽量であることを優先するため、利便性を妥協するのは致し方ありません

ここでは、パン、チーズ、ソーセージ、パプリカなどをカットし、夕食にしています

刃渡りが短いため、パンを一度に切り分けることができず、二度に分けて刃を入れる必要がありましたが、さして大きな問題ではありません

ブレード形状は一般的なドロップポイントですが、このようなシンプルな形状が最も使いやすく、薄手のブレードは、食材に対する「切り抜け」も良好です

また、フラットな刃面は、バターなどを塗る際にも応用が利きます(「しのぎ」が出ているナイフだと難儀します)

さらに、グリップ付け根部分に設けられている窪みがよくできており、人差し指の第一関節が気持ちよく収まります

ハンドルのチェッカリング仕上げ(ダイヤ状の表面模様)も非常に有効で、グリップの厚みに乏しい割には、とても良好なホールド感があり、鋼材がややチープであることを除けば、申し分のない作りだと思います

この Kershaw Ace 1710は、あくまでも登山時の非常用、及び簡易調理用として使っているので、実際にキャンプなどでそこそこの料理をする場合は、使い勝手の良いガーバーのフィレナイフなどを持っていくことが多いです

とはいえ、軽量なナイフというのは、(使わないかもしれない場合にも)携行時の重量負担が少ない、かさばらないという良さがあります

そういう意味では、登山用途以外にでも、「バックパッキングでの長期旅行」や、「非常用持ち出し袋に入れておく刃物」としても、たいへん有用だと思います

小型軽量ナイフは、非常時に有効(災害時の防災袋にも)

幸いなことに、本当に非常用、緊急用として使用した経験はありません登山時に想定されうる緊急・非常用途としては…

怪我をした際に衣服を切って患部を露出させる、もしくは、衣類を裂いて、止血帯や包帯、三角巾、当て木を縛る布の代用にする …などでしょうか?(包帯や止血帯などの救急用品を、予め携行しておくのが一番ではありますが)

他には、細引きを切ったり、箸を紛失した際に、落木などを削って箸を作る …などはありそうです

他には、アルミ製の飲料缶を切り開いてローソクランタンを作ったり、ペットボトルを切ってコップにしたりと、そういうこともこなせるでしょう

そういえば、実際に西表島の南風見田~船浮ルートを歩いていた時、最終日に箸をなくしてしまい、落ちている枝で作ったことがあります

手の日焼けが酷いですが、これは海の近くで数ヶ月間の滞在型キャンプをやって、釣りを楽しんでいたためです

また、スイスでは「モンカフェ」のような一杯ドリップ用コーヒーが売っていなかったので

ペットボトルと箸を加工し、ありあわせの材料でコーヒードリッパーを作ったこともあります

他の用途としては、(ほとんどないとは思いますが)テント内からの非常脱出に使えます

大雪山トムラウシ縦走をした際の話ですが、就寝時に熊が出たときのために、枕元にこのナイフを置いて寝たことがあります(まちがっても熊との戦闘用ではなく、テント生地を内側から切り裂いて出るための、緊急脱出用です。本当に熊が出るとは思っていないので、あえて言うなら安眠用です)

ヒサゴ沼や白雲岳の野営地は、そこそこ標高があるので、そこまで熊が上がってくることは考えにくいです。理由は、まず熊の食料となるものが自生しておらず、そして、熊が身を隠せるような木々も無いためです

より標高の低い山であれば、幾分懸念も出てきますが、森林限界を超える標高まで登ってしまえば、出現確率がぐっと下がりますので、必要以上に怖がる必要はありません(とはいえ、入山時と下山時は樹林帯に入りますので、それなりに配慮しましょう)

筆者のアウトドア歴(主な山行・旅・キャンプ)

登山(主なもの)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)・ 後立山 縦走登山(テント泊:栂池~小蓮華山~白馬岳~唐松岳~五竜岳~鹿島槍ヶ岳~爺が岳~鳴沢岳~赤沢岳~スバリ岳~針ノ木岳~蓮華岳~針ノ木雪渓)

・ 表銀座 縦走登山(テント泊:燕岳~大天井岳~槍ヶ岳~北穂高岳~奥穂高岳~上高地)

・ 大雪山 縦走登山(テント泊:層雲峡~黒岳~北海岳~忠別岳~五色岳~化雲岳~ヒサゴ沼~トムラウシ山~ヒサゴ沼~化雲岳~天人峡)

トレッキング、歩き旅など

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破(フランス・シャモニー~スイス・ツエルマット 16泊17日、水平距離200km、累積標高12,000m)

・ 西表島南西海岸トレッキング(南風見田~鹿川~落水崎~パイミ崎~崎山湾~網取湾~サバ崎~舟浮)

・ 西表島縦断トレッキング(仲間川展望台付近より山中に入り、マヤグスクの滝、マリュードの滝を経て浦内川に抜けるコース)

・ 知床岬トレッキング(相泊~知床岬先端往復)

・ 礼文島歩いて一周&利尻富士登山

たまには贅沢キャンプ(グランピング)

グランピング体験記

グランピング体験記思いきり贅沢に、キャンプを楽しんでみました

里山の自然に囲まれた、庭園のようなキャンプサイト、ベルテントはローベンス・クロンダイク

タープはHelinox Tac.フィールド6.0

フードはスペアリブの丸ごとバーベキューに、新鮮な馬刺しなど、豪華絢爛

ドリンクは、ボウモア15年にAMAKUSA SONAR BEER、少々豪華すぎるような気もしますが、たまにはいいものです

こういう豪勢なグランピングも、一緒に楽しめる仲間があってこそです。ありがとう、ありがとう

オートバイによる長期ツーリング旅行(テント泊)

日本一周 (約10か月半)

日本一周 (約10か月半) アメリカ大陸横断・往復(約2か月)

アメリカ大陸横断・往復(約2か月)長期キャンプ生活

某南の島にて海浜釣り生活

某南の島にて海浜釣り生活(ガス無し・電気無し・水道無し(小川有り)で、3か月x3回)

● テント宿泊日数

正確には不明ですが、長期のテント泊をカウントするだけで、軽く600日を超えています

おそらく700日前後ではないだろうかと思われます

● アウトドア調理回数

こちらも正確な回数は不明ですが、テント泊で自炊しなかったことは、数えるほどしかありません(貧乏旅行ばかりでしたので、自炊せざるを得ませんでした)

通常は一泊につき夕食+朝食の2回調理しますが、滞在型長期キャンプの場合は昼食も作ります

そうしますと、野外での調理回数は、合計1500回を超えているものと思われます

夕食時は白米を炊くことがほとんどでしたので、お米の炊飯回数も600回を越えていると思います

包丁・ナイフ・刃物 のメインページに戻る