オルファ クラフトナイフ - タフに使える現代版の切出小刀

刃を交換できる、現代的な切り出しナイフ

上の画像は、筆者が長年愛用しているオルファクラフトナイフです。

刃はNTカッターの「BVM-51P(ハガネ刃)」に換装してあります。

ハガネ刃は、耐食性には劣りますが、刃のかかりが良く、食いつきが良いので、純正ブレードから入れ替えて使っています。

かなりの小傷が入った年季物で、いつ頃購入したのかも定かではないのですが、ガタが出ることも無く、いまだに現役で使えています。

一言インプレ

- カッターナイフとも本格ナイフとも異なる、他にない価値

- 刃を交換できる、しかも安い、だから思い切って使える

- シンプルな構造で分解が簡単。丸ごと水洗いも可能

- 砥いで使えば経済的、自分好みの刃にできる

- 段ボール開封、レターオープナー、登山のお供、防災用、用途も様々

高コスパでおすすめのミニナイフ

カッターナイフでは、できないことがある

オルファクラフトナイフは、切出小刀を模したブレード形状で、カッターナイフに比べ、かなりの刃厚があります。また、カッターナイフのように、刃の『折り目』がありません。そのため、安心して刃に力をかけることができ、ある程度ラフな用途にも耐えてくれます。

ブレード強度で考えると、オルファクラフトナイフは、一般的なカッターナイフに対して明らかに優位性があります。

筆者の主な用途は、段ボール開封、レターオープナー、木工細工などですが、それ以外にも、いざという時の非常用ナイフとして、防災袋に入れておくだけで、もしものときにいろいろと役立ちます。

価格も手頃で安価ですので、気軽に使えるのも良いところです。

(高価なナイフですと、使うと傷が入るのが怖くて、なかなか実用には至らななかったりするものです)

こちらに同程度の刃渡りのミニナイフの比較一覧表を作りましたが、オルファクラフトナイフと比較すると、実売価格で7~8倍の価格差であることが判ります。

ナイフというのは、趣味性の高い商品ですので、ナイフメーカー製の手のかかった品になると、サイズが小さくても高額になってしまうのは致し方ありません。

クラフトナイフのような大量生産品と比較すると、少量生産・少量販売のブランド物ナイフは、スケールメリットが出せないため、コスパで太刀打ちできないのです。

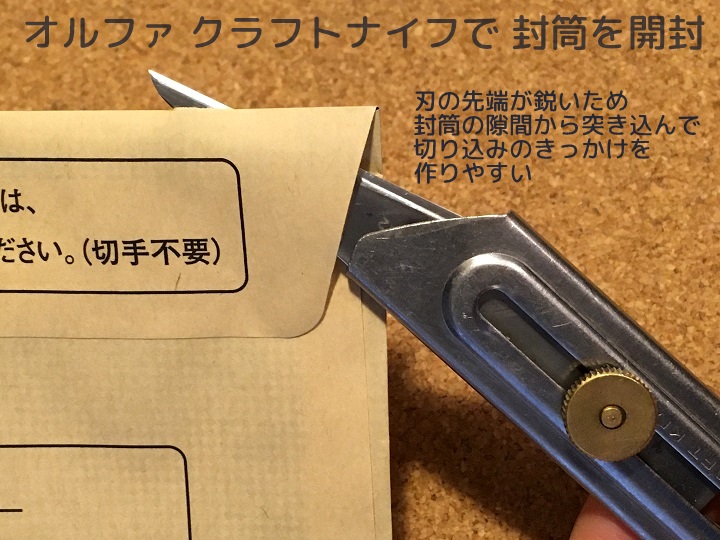

レターナイフとして

クラフトナイフは、レターオープナーとして使いやすいです。

刃の先端がかなり鋭角に尖っていますので、上の画像のように、

封筒の隙間からズバッと突きこんで、切り込みのきっかけを作るのが楽なのです。

※ このブレードは、使用に伴ってかなり研ぎ込んでいますので、新品の状態よりも、さらに先端が鋭くなっています。

後は、刃を入れ直して、折り目に沿って滑らせながら切っていきます。

(真っ直ぐきれいな切り口でしょう?)

これがカッターナイフですと、刃が鋭すぎることが裏目に出て、少しでも角度を誤ると、あらぬ方向に切れ込んでいくことがあります。

(刃が新品の場合は特にです)

クラフトナイフの刃も充分鋭いのですが、ある程度タフな用途にも耐えられるように、小刃が付けられており、カッターナイフほどの鋭角な刃付けではありません。

この適度な刃の鈍さが、紙の折り目を、意図した方向に切り抜きやすくしています。

(おすすめです。是非やってみてください)

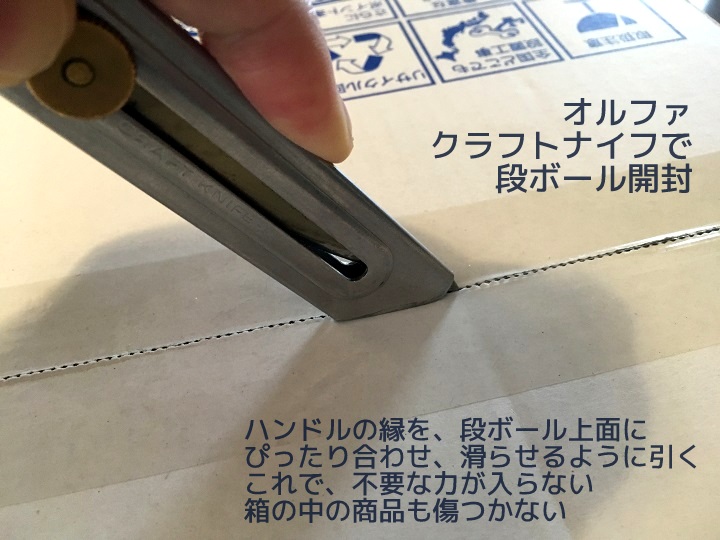

段ボール開封

段ボールの開封の場合は、刃の出し方にコツがあります。刃先を、ほんの少しだけ出すのです。

ちょうど、このくらいです。

後は、段ボールの隙間に沿って、滑らせるように切っていきます。

ポイントは、上の画像のように、ハンドルの縁を、段ボールの面にぴったり合わせ、軽く押し当てるようにして切っていくことです。

ハンドルの縁が、ガイドの役割を果たしてくれますので、上下方向に力を加減が必要ありません。

また、箱の内部の商品を傷つけることもありません。

オルファ クラフトナイフ(L型34B)を見てみよう

● オルファ クラフトナイフ (amazon 商品ページ)

● オルファ クラフトナイフ (楽天で検索)

オルファ クラフトナイフ L型34B 諸元

- 鋼材:ステンレス刃物鋼(SUS 420J2鋼材と推定)

- サイズ: 全長176.5mm × 幅23mm、刃渡り55mm 刃厚1.2mm 実測重量50g

Camp Hackの商品解説ページでは、クラフトナイフについて、「特性ステンレス刃を装着」と表現していますが、「420J2鋼材」は、刃物鋼材としては何ら特別なものではありません(むしろステンレス刃物鋼の中では、非常にありふれた鋼材と言ってよいくらいです)

そもそも「特性ステンレス」という言葉自体がおかしいです。恐らく専門知識に乏しいライターが書いたのでしょう

ちなみに、クラフトナイフの鋼材については、切れ味優先なら炭素鋼(SK2)、耐蝕性なら純正ステンレス(SUS420J2) をご覧ください

価格も安く、刃の交換も可能、思い切って使える

オルファ クラフトナイフには、別売の替刃があり、手軽に刃を交換することができます。

オルファ クラフトナイフには、別売の替刃があり、手軽に刃を交換することができます。肥後守のように、刃が丸くなって切れなくなったら研ぐ以外に選択肢がないナイフとは、この点が大きく異なります。

刃を交換するだけで、手軽に新品の切れ味が手に入るというのは、砥石で研ぐ作業が苦手な方にとっては、この上ない価値かもしれません。

もちろん砥石で研ぐこともできますので、自分好みの刃付けにすることもできます。用途に合わせて両刃にしたり、完全な片刃に仕上げたりと、刃の形状を変えることも可能です。

うまく研げずに失敗しても、替え刃の価格が安いですので、「刃物を研ぐ練習」としてもなかなか面白いでしょう。

予備の刃をあらかじめ用意しておいて、自分で研ぎあげた刃の状態と、メーカー出荷時の刃の切れ味を比較するのも、研ぎの腕を上げるには良い練習になります。

オルファ クラフトナイフの替刃(XB34)を見てみよう

● クラフトナイフ 替刃 (amazon 商品ページ)

● クラフトナイフ 替刃 (楽天で検索)

形状が「切り出しナイフ」なため、木製スプーンの自作などにもおすすめ

画像は、ナイフハンドル製作の要領で、包丁の柄を自作しているところです。

製作工程の詳細は、下記リンク先で紹介しています。

● 関連ページ:包丁の柄を自作(DIY木製ハンドル)

茶色い方の木材は花梨で、チョコレート色の方はジリコテ(シャム柿)です。

(間に挟まっている薄い木片は、マホガニー材)

この花梨材はかなり比重の高い部材だったようで、ジリコテと同様にノコギリで切り出すのにかなり苦労しました(紫檀とさほど変わらない程度の硬さがありました)

かなり硬い木材であることが判っていたため、事前にクラフトナイフの刃を研ぎなおし、ピンピンに仕上げてから削ってみましたが、クラフトナイフ一本で大まかなハンドル形状を削りだすことができました。

さすがにこれだけ削りますと、最後には刃がいくぶん甘くなってもきましたが、それでもたいしたものだと思います。

ブレードには「NTカッター製の炭素鋼の替刃」を入れてありますので、どちらを褒めるべきなのかよくわかりませんが、両方とも褒めておきましょう。

(オルファさんありがとう、NTカッターさんありがとう。おかげで木製ハンドルがほぼ完成しました)

このように、オルファクラフトナイフは切り出しナイフと同様に、木材を削る用途に向いています。

木製スプーンのDIY自作など、小さな木工製作にはぴったりです。

木を薄く削ぐという用途に関しては、「最適形状」と言って差し支えないですので、「フェザースティック」を作るといった用途にも高い適性があります。

(同じブッシュクラフトでも、バトニングには全く向いていません)

モーラナイフのような、反りのある両刃のナイフでフェザースティックを作っている方は、一度クラフトナイフで試してみるとよいでしょう。

先端まで反りが無く、片刃で、しかも「柄に対して刃筋に角度が付いている」ことの素晴らしさを実感できます。

腕ごと振り回して使うような、叩き切る用途には向いていませんが、指先だけを動かして繊細に削るには、角度の付いた切出小刀の形状が最も適しています。

「クラフトナイフ」を「肥後守」と使い比べるてみるのも、たいへん面白いと思います。

筆者は肥後守をリアルに使ってきた世代で、小学生の頃は肥後守で竹トンボなどを作って遊んだり、鉛筆を削ったりしていました。

あれはあれで、郷愁をそそるステキなナイフではあります。

肥後守は両刃で、反りがあり、柄と刃筋のラインが基本的に並行です(角度が付いていません)

そのため、切り出しナイフを模したクラフトナイフとは、かなり形状が異なります。

刃の形状には、それぞれ意味と目的があります。「この形状は、何のためなのか?」と考えながら刃物を見てみると、実に面白いです。

肥後守ナイフ を見てみよう(日本に古くから伝わる、伝統的な折りたたみナイフです)

● 肥後守 (amazonで検索)

● 肥後守 (楽天で検索)

切出小刀 を見てみよう(シンプル、だがそこがいい。手打鍛造の高級品も)

● 切出小刀 (amazonで検索)

● 切出小刀 (楽天で検索)

モーラナイフ を見てみよう(スウェーデンの伝統的な実用ナイフです)

● モーラナイフ (amazonで検索)

● モーラナイフ (楽天で検索)

NTカッターの炭素鋼ブレードを装着できる(改造・カスタム)

BVM-51P 炭素鋼の替刃 (NTカッター製・片刃)

オルファの純正刃は、ステンレス刃物鋼(SUS420J2)で、替刃も同じステンレス製です。

オルファの純正刃は、ステンレス刃物鋼(SUS420J2)で、替刃も同じステンレス製です。切れ味的には充分なものがありますが、刃がかりが良く、逃げずに切れ込むブレードが必要な場合は、NTカッター製の炭素鋼(ハガネ)の替刃が使えます。

NTカッターの炭素鋼ブレードは、SK2材が使用されており、JIS規格的にはSK120です。

炭素量1.15~1.25で、油焼きならHRC硬度60程度、水焼きなら63まで出るポテンシャルがあります。

元々この替刃は、NTカッター「VM-2P」の純正替刃なのですが、ネジ穴の内径以外は、オルファ製替刃と寸法がほぼ同一のため、付け替えることが可能です。

BVM-21P ステンレスの替刃 (NTカッター製・両刃)

VM-2Pの純正替刃は、炭素鋼(ハガネ)とステンレスの二種類があります。

VM-2Pの純正替刃は、炭素鋼(ハガネ)とステンレスの二種類があります。BVM-51Pが炭素鋼の替刃で、BVM-21Pがステンレスの替刃です。

(間違って購入しないよう気をつけましょう)

NTカッターのステンレス刃も「SUS420J2鋼材」ですので、オルファの替刃と同一の鋼材です。

厳密には、焼入れや刃付けに微妙な違いがあってもおかしくありませんが、どちらも実用上の差異は無いと言って良いでしょう。

オルファもNTカッターも、技術的には非常に優秀ですので、両社とも鋼材のポテンシャルを限界近くまで引き出しています。

VM-2P (NTカッター版クラフトナイフ)

『NTカッター VM-2P』は、NTカッター製クラフトナイフとでも言うべき製品です。

オルファ クラフトナイフと異なり、グリップやダイヤルが樹脂製で、ハンドルも大振りです。

指が滑りにくいよう、ハンドルの背側にリブ状の突起が設けられており、握った時のフィット感も考慮されています。

オルファ クラフトナイフは、良い意味でミニマムデザインであり、その分コストが抑えられ、価格的にも低廉になっています。

一方のNTカッター VM-2Pは、コストを抑えるよりも、より握りやすく、使いやすい形状を追求したデザインです。

結果的に、価格面でオルファ製に一歩ゆずる形になっていますが、作業性を重視したい場合は、NTカッター製の方が、指に負担がかかりにくく、おすすめです。

どちらも優れた製品ですので、価格を取るか使いやすさを取るかは、ユーザー次第です。

ただ、屋外や納屋等での作業、冷凍倉庫など比較的低温の場所でも使用するようであれば、VM-2Pの方がおすすめです。

(第一精工のMCナイフも良いですが)

樹脂グリップのおかげで、手に冷たさを感じにくいですし、大きめのハンドル形状は、手袋を嵌めた状態でも操作がしやすいです。

ちなみに、NTカッターのVM-2Pに、オルファクラフトナイフの替刃を使うことはできません。

これは、穴の内径がネジ外径よりも小さいため、ネジが入らないためです。

なお、VM-2Pの純正刃はステンレス製です。

(ハガネ替刃のBNM-51Pは、あくまでも後付け用の交換替刃としての位置づけです)

NTカッター VM-2P を見てみよう

● NTカッター VM-2P (amazon 商品ページ)

● NTカッター VM-2P (楽天で検索)

切れ味優先なら炭素鋼(SK2)、耐蝕性なら純正ステンレス(SUS420J2)

NTカッターの炭素鋼ブレードは、研ぎ方次第で、かなりの切れ味を出すことができます。SK2材は、鋼材としては高価なものではありませんが、このあたりはさすがハガネです。ステンレス刃物鋼で同レベルの切れ味を出そうとすると、やたらと高価格になってしまうのです。

楽器や指物、寄木細工の制作などで、本当に高度な切れ味を必要とする人は、青紙や白紙など、安来鋼を使った手打ち鍛造の切出しナイフなどを使うことが多いですが、そのような商品は1万オーバーの品もあり、なかなか食指が伸びません。

オルファクラフトナイフの最大の魅力は、シンプルかつタフであり、しかも安価というところです。

決して高価な鋼材を使っているわけではありませんが、ワンコインで買える価格に抑えられているというのは、工場生産あってこそであって、個人の職人技では真似ができるものではないのです。

この品質を、この価格で実現できるというのは、企業努力の賜物であって実に素晴らしいことです。

炭素鋼とステンレス鋼の、切れ味とコストの関係については、

● 「家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)」で解説しています。

また、クラフトナイフの純正ブレードに使用されているSUS420J2材については、

● ステンレス刃物鋼、種類別解説 と…、

● 登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)でも取り上げています。

NTカッターの替刃を、より快適に使用する方法

NTカッターの替刃をオルファクラフトナイフに入れる場合には、特段気を付けるポイントはありません。普通に刃を交換するだけで、ポン付けすることが可能です。

ただ、あえて言うならば、固定ネジとブレード穴との遊びが大きくなる点が、要注意ポイントです。

収納時と使用時、つまりネジを締めている分には問題ありませんが、ネジを緩めて刃をスライドさせる際に、ノブが傾いてスライドさせ難く感じることがあります。

気にするほどのことでもありませんが、これは手を入れることで改善可能です。

筆者はプラ板を加工してブッシュを作り、ネジ穴に挿入することで内径寸法を合わせ、スムーズにスライドできるように改造しています(下記画像参照)

このような改造を施すことで、NTカッターの替刃でも、スライド時にがたつくことなく、快適に使用できます。

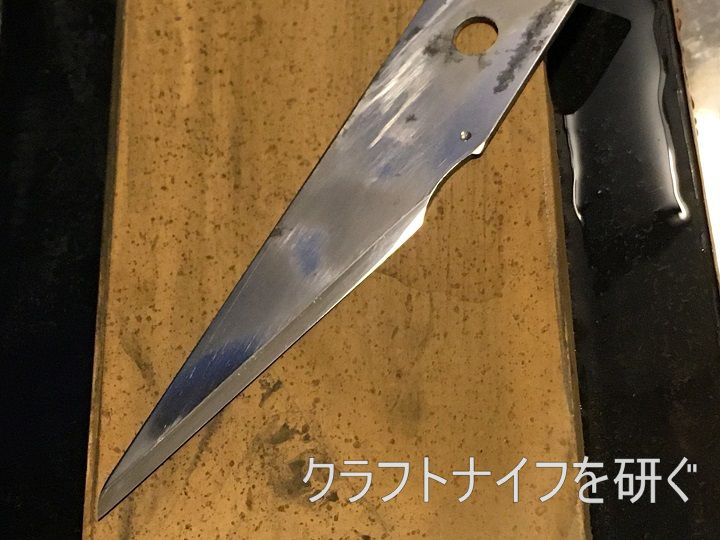

オルファ クラフトナイフは、砥石で研いで刃付けも可能

上の画像は、6000番まで番手を上げて刃付を終えたところです。

刃の切れ味が落ちてきたら、古い刃を捨てて、新しい刃に交換することもできますが、自分で研いで刃を付けることも可能です。

わたしは左利きですので、左利き用に刃を付けなおして使っています(片刃の向きを、削って逆に付け替えています)

片刃を反対側に付け直すのは、荒砥を使ってもそこそこ手間のかかる作業で、完全な逆片刃に仕上げると、刃の長さ自体が短くなってしまいます。そのため、7対3くらいの割合の、半端な片刃に仕上げています。

純正ブレードはそのまま捨てずに残してありますので、水場で使用するなど、切れ味よりも耐蝕性を優先させたい場合は、純正ステンレスブレードに換装して使ったりしています。

片刃だが、よく見ると小刃付きの片刃

オルファ クラフトナイフのブレードは片刃になっていますが、刃筋には小刃が付いており、厳密に言うと二段の片刃です。これをどう研ぐかは、研ぐ人次第です。二段になっている部分を研ぎ落として、通常の片刃のように仕上げると、刃角がより鋭角になりますので切れ味が増します。

しかし一方で、鋭角になった分だけ刃持ちが悪くなりますので、元々のエッジの角度を維持して研ぐというのもありでしょう(ただ、そのままずっと研ぎ進めると、大きな段付きの二段刃に成長してしていきますので、どこかで調整は必要になると思います)

さらには二段刃の角を落としてハマグリっぽく仕上げるとか、自分で二段階の刃付を行い「二段刃をそのまま維持し続ける」というのもまた面白い選択です。

両刃の刃物しか研いだことがない方でしたら、少々苦戦するかもしれませんが、そういう部分も含めてよい経験になると思います。

刃物を研ぐことが好きな方は、さまざまな刃付を試してみて、いろいろと楽しんでみてください。

こういうことを気軽にできるのも、「オルファ クラフトナイフだからこそ」です。

「刃が片刃」と書いていますが、これは、オルファクラフトナイフのブレードと、NTカッターの炭素鋼ブレードの話です。

NTカッター VM-2Pの純正刃(ステンレスブレードの BVM-21P )は、刃の仕様が「両刃」となっています。

クラフトナイフ用レザーケース

OLFA純正のレザーケースも販売されています。

元々は後述のブッシュクラフトナイフ用として企画された製品のため、OLFA WARKSのエンボス刻印が押されていますが、標準タイプのクラフトナイフも同寸ですので、ぴったり収まります。

カラーはグリーンとライトブラウンの二色です。

● OLFA レザーケース グリーン (amazon 商品ページ)

● OLFA レザーケース ライトブラウン (amazon 商品ページ)

クラフトナイフと似た製品は?

第一精工 MCナイフ#55

第一精工 MCナイフ#55は、第一精工がフィッシング用として販売しているナイフです。

第一精工 MCナイフ#55は、第一精工がフィッシング用として販売しているナイフです。ブレードにOLFAの刻印がありますので、刃がオルファ製であることは間違いありませんが、ハンドル部分も含めてオルファのOEM供給かどうかまでは不明です。

第一精工の商品説明には、「メバル・アジなどのライトゲームでの〆、さばきに便利」となっていますが、釣り以外でも、アウトドアにおける小型ユーティリティナイフとして、様々な用途に使えそうです。

オルファクラフトナイフとの大きな違いは、フィッシングギアを想定して開発されているだけあって、アウトドア・フィールド用として扱いやすいものになっているということです。

刃の部分は同一ですが、ハンドル部分は比較的大ぶりで、ある程度の厚みもあるため握りやすい形状となっています。

また、滑り止め用の「溝」が刻まれており、ダイヤルも厚みのあるものが装着されています。

水塗れ時や手袋をした状態、立ちこみ、低温などで手がかじかんでいる時など、繊細な操作が難しい環境下でも、使いやすいように考慮されたデザインです。

グリップエンドの開口部は、肉抜きを兼ねたソングホールとしての機能を持ち合わせており、ピンオンリールとの相性もよさそうです。

カラーバリエーションは3色で、ブラック/フォリッジグリーン/ダークアースと、フィールドに溶け込む色合いとなっています。

デザイン・カラー、ともに渋みがあって格好良く、アウトドアや登山に携行するミニナイフとしては、なかなかのおすすめだと思います(個人的にも使ってみたいところです)

両刃が好みの場合は、NTカッターのステンレスブレードに交換するか、自分で両刃に刃付しなおせば良いです。

直線の刃筋よりも、やや反りがあった方が使いやすいと思う場合も、同様に、自分でそのような刃に研ぎなおせばよいだけです。

万一失敗しても、安価で交換用の刃が購入できますので、安心して刃のカスタムが可能です。

第一精工 MCナイフ #55 を見てみよう

価格的には、手頃でリーズナブルですよ。この値段なら思い切って使えます。

● MCナイフ #55(ダークアース) (amazon 商品ページ)

● MCナイフ #55(フォリッジグリーン) (amazon 商品ページ)

● MCナイフ #55(ブラック) (amazon 商品ページ)

● MCナイフ #55 (楽天で検索)

OLFA クラフトナイフのバリエーション

OLFA WORKS ブッシュクラフトナイフ

OLFA WORKS(オルファワークス)は、オルファが立ち上げたアウトドア系の新ブランドです。(2020年頃の話)

OLFA WORKSには、ナイフ、ノコギリの他に、ブッシュクラフトナイフなるものがあり、商品名は替刃式ブッシュクラフトナイフ BK1です。

見てわかる通り、ノーマルのクラフトナイフをベースとして、若干のモディファイを加えた製品です。

ノーマル品と異なるポイントは…

・ハンドルに塗装を施しアウトドア感を強調(オリーブドラブとサンドベージュの2色)

・グリップエンドの穴に紐(細引き)を装着

・刃の一部が波刃が加工

・刃の根元に切り欠きが有り

・・・と、なっています。

個人的な感想を言わせていただくと、ちょっと微妙です。

価格にしても、ノーマルのクラフトナイフの3倍前後の価格となっており、正直言って「商品価値に見合わない高価格」と言わざるを得ません。

これなら、第一精工のMCナイフの方が、よっぽど良いではないですか!

ブッシュクラフトナイフ BK1 その真価はいかに?

改めて、ブッシュクラフトナイフ BK1の詳細を見てみましょう。

まず、「パラコード(ひも)」は、ノーマルタイプでも後付け可能ですので、さして訴求力を持ち得ません。

次に、カラー塗装のボディです。

これは一見魅力的にも見えますが、アウトドア用途のナイフグリップが「カラー塗装」というのはいかがなものだろうかと、少々疑問に思います。

アウトドアユースのナイフハンドルは、無垢材の素材の色が生かされているものがほとんどです。

塗装でカラーリングされたハンドルのナイフも皆無ではありませんが、そういう製品は、奇をてらったノーブランドの商品か、機能を重視しないディスプレイ品であることがほとんどです。

アウトドアでタフに使用する用途に対しては、「塗装されたハンドル」は、本質的に合わないのです。

塗装ですと、使い込んで塗膜が剥げてきた場合に、外観がみすぼらしくなってくるからです。

そもそも塗装が無ければ、どんなに酷使されても塗装が剥げることはありません。結局のところカラー塗装というのは演出でしかなく、格好付けでしかありません。

ブッシュクラフトと名の付くアウトドア志向の製品に、カラー塗装が施されているというのは、本質的に似つかわしくないのです(個人の意見です)

波刃(セレーション)付きのブレードにしても、いかがなものかと思います。

波刃は、ロープの切断時などに刃が食い込みやすく、サバイバルナイフやダイビングナイフ、アルパイン用の登山ナイフなどに設けられています。

波刃には波刃のメリットがあり、ストレートエッジにはストレートエッジの良さがあります。

ですが今回のクラフトナイフのように、短い刃渡りの長さで両方のエッジを共存させてしまうと、どちらの刃も短くならざるを得ないため、実使用においては使いづらくてかないません。

また、刃に設けられた切り欠きは、一見ラインカッターや栓抜きを連想させますが、実はそのような機能はありません。

(これといって、役に立つものではありません)

「OLFA WORKS」のプロモーション映像には、木を削って木製ペグを作っている映像があるのですが、波刃部分を避けて使っているために、使いづらそうに見えます。

むしろ、標準タイプのクラフトナイフの方が、約5.5㎝の刃渡りをフルに使えるため、かえって使いやすいと言えます。

ブッシュクラフトナイフ BK1 を見てみよう

● ブッシュクラフトナイフ BK1 (オリーブドラブ amazon 商品ページ)

● ブッシュクラフトナイフ BK1 (サンドベージュ amazon 商品ページ)

● ブッシュクラフトナイフ BK1 (楽天で検索)

OLFA WORKS を見てみよう

● OLFA WORKS (amazonで検索)

● OLFA WORKS (楽天で検索)

ブッシュクラフトナイフ以外にも、アウトドアナイフ、替刃式フィールドノコギリがあります。

革張りのブッシュクラフトナイフBK1

ブッシュクラフトナイフBK1には、数量限定の革張りモデルが存在します。(カラーは、レッド・キャメル・ダークブラウンの三色)

ここまで振り切ってくれると、もう脱帽です。

OLFAも思い切りましたね。実にいいですね、こういう製品は…。

前述の(革張りでない)ブッシュクラフトナイフBK1は、演出性と実用性が相反してしまい、どっち付かずの中途半端な立ち位置でしたが、ここまで来るともう完璧です。

この革張りモデルは、本体に革が接着されているため、剥がすことはできません。

実用性など二の次です。格好良ければ、それで良いのです。

汚れた場合に、ちと困ってしまう代物ですが、こういう外見重視のモデルを使おうとしてはいけません。使わなくて良いのです。

あくまでも、コレクション用として購入し、いざ使う必要が生じた場合は、堅牢でタフな標準モデルを取り出して、そちらをガシガシ使えば良いのです。

ナイフというのは、汚れや傷を気にすることなく、ガシガシ使えて実用的なものと、

格好良くて、見目麗しく、取り出して眺めてニヤつくための、両極端で良いのです。

これが中途半端だと、「使うと傷つきそうで…」と二の足を踏んでしまい、あまりよろしくありません。

コレクション用のナイフというのは、実用性など気にしてはいけません。

(入手可能なうちに買うのです。後で公開するのは自分なのです)

ブッシュクラフトナイフBK1 革張りモデル を見てみよう

● ブッシュクラフトナイフBK1 レザー (amazon 商品ページ・キャメル)

● ブッシュクラフトナイフBK1 レザー (amazon 商品ページ・ダークブラウン)

● ブッシュクラフトナイフBK1 レザー (amazon 商品ページ・レッド)

● ブッシュクラフトナイフBK1 レザー (楽天で検索)

リミテッドCK - 樹脂グリップのおしゃれなヤツ

リミテッドCKは、クラフトナイフと同様の製品ながら、ハンドルが樹脂製となっています。

リミテッドCKは、クラフトナイフと同様の製品ながら、ハンドルが樹脂製となっています。ブレードは全く同じものが使われており、ハンドル部分の素材と形状が異なるのみです。

見た目もスタイリッシュで指あたりも柔らかく、デッサン用の鉛筆を削るために、美大性が筆箱に忍ばせておくと似合いそうな感じです。

(標準タイプのL型34Bと同様、かなり以前からあるロングセラー商品です)

オルファ リミテッドCK Ltd-06 を見てみよう

● オルファ リミテッドCK (amazon 商品ページ)

● オルファ リミテッドCK (楽天で検索)

クラフトナイフ S型26B

標準型のクラフトナイフ L型34Bに比べ、一回り小型のS型26Bという製品があります。

標準型のクラフトナイフ L型34Bに比べ、一回り小型のS型26Bという製品があります。こちらは、ハンドル部分が黒く塗装されていますが、樹脂製ではなく、金属製であるところはL型34Bと同様です。

まさに、L型34Bの小型版とも言える製品です。

製品サイズを比較すると、標準型(L型34B)は約17.7cmありますが、小型のS型26Bは14cmとなっており、4cm近い差があります。

(長さは、刃を出した状態での計測です)

オルファ クラフトナイフ S型26B を見てみよう

● クラフトナイフ S型26B (amazon 商品ページ)

● クラフトナイフ S型26B (楽天で検索)

なお、このS型26Bですが、ブレード両端に刃が付いており、一枚の刃で2回使えるようになっています。

なお、このS型26Bですが、ブレード両端に刃が付いており、一枚の刃で2回使えるようになっています。標準タイプのクラフトナイフ(L型34B)は、刃が片方にしか付いていません。

● S型26B用替刃 XB26 (amazonで検索)

● S型26B用替刃 XB26 (楽天で検索)

「OLFA WORKS」のプロモーション映像は面白い

「OLFA WORKS」のプロモーション映像は、とてもステキな映像なので、2分25秒のフルバージョンを最後まで見てあげてください!(下にリンクを貼っておきました)OLFA WORKSの公式ページ

アウトドアにマッチした素晴らしいウエア! そしてシューズ!

今どきフレームザック! なによりその帽子、帽子、帽子!

取ってつけたようなアウトドア感が満載で、見ていてこちらが恥ずかしくなるくらいスバラシイ映像です。山に登らない広告代理店の人がイメージするアウトドアって、こういうものなのでしょうね(それにしても、「山であのコートは…」と思います)

ちなみに、筆者の主なアウトドア歴は、ページ下部に記載しています

ブライトホルン登山のページは、それなりにボリュームがありますが、よろしければご覧ください。

プロモーション映像を見て思うこと

木を切ってペグを作るくらいなら、フェザースティックを作る方が、より「アウトドアでのブッシュクラフト」を演出できて良いだろうにと思うのですが、おそらく演出プランを企画した方が、ブッシュクラフトについてあまりご存じなかったのでしょう。(クラフトナイフは、形状的にはほとんど「切り出しナイフ」ですので、フェザースティックを作る分には一般的なドロップポイントのナイフよりも適しています)

さらに言うと、冗談でもいいからこれ見よがしにバトニングでもして、薪割りの演出でもできれば、アウトドアでのナイフ使いを演出できたのではないかと思いますが、実際のところブレードが小さすぎるので、ちょっと難しいでしょうね。

「ブッシュクラフトナイフ BK1」とう大仰な名前が付いている割には、少々名前負けしている感が否めません(残念です)

畑違いから、アウトドア分野へ進出する難しさ

オルファの公式発表によると・・・「OLFA WORKS」は、「アウトドアギアとして新しい価値を提供するブランド」

・・・とのことですが、実際にリリースされる製品群を見てみると、「アウトドア感を出してみました」といった域を抜け出ていません。

同じブランド内の「フィールドナイフ FK1」や「フィールドノコギリ FS1」にしても、「既存商品をアウトドア調のカラーで仕上げただけ」と揶揄されても仕方のない完成度です。

酷いこと言ってスイマセン。あくまでも個人の意見です。オルファの製品にはいつも大変お世話になっています。

実際のところ、「アウトドア用として恥ずかしくない製品」をデザインする場合は、やはり金型を新調して新製品を一から作る必要があると思われますが、大量販売の見込めない商品に対して、そこまでコストを掛けることはできないでしょうから、こうなってしまうのも無理からぬことかもしれません。

これらの新商品群から伝わってくるのは、「新しい顧客層を開拓せねば!」という意気込みなのですが、同時に、「予算がないからコストはかけられない」とか、「リスク冒してまで、新しい金型作れない」という、ネガティブ方向へ引きずられる気持ちも見え隠れする気がいたします(個人の感想です)

「OLFA WORKS」は、この先生きのこれるか?

時代が少し異なりますが、同じく畑違いのアウトドア分野に進出した例として、「パール金属株式会社」の「キャプテンスタッグ」ブランドがあります。パール金属は、新潟に所在のある、鍋をはじめとした家庭用金物を作っている金属メーカーです。

キャプテンスタッグの発祥は、パール金属の創業者の方が、アメリカ視察時に屋外バーべーキューの様子を見て、大きな衝撃を受けたのが始まりとされています。

会社のトップの方が、日本でもバーベキューコンロを作って販売しようと、本気で考えたのだそうです。

今ではキャプテンスタッグは、パール金属のブランドを超えて、グループ内子会社として会社組織にまで発展しました。

そもそも時代が違いますので、一様に語ることはできませんが、会社のトップが本気を出して、畑違いのアウトドア分野に進出し、成功を収めた好例と言えるでしょう。

「OLFA WORKS」が、今後どれだけの発展と成功を収めるのは未知数ですが、カッターやクラフトナイフに関しては、個人的に愛着を持って使用しているだけに、「がんばってほしい!」という気持ちで、生暖かい目で見ています。

補足 : キャプテンスタッグは、アウトドア愛好家からは、親しみを込めて「鹿番長」とも呼ばれています。

筆者もキャプテンスタッグのラーメンクッカーを、ヤカン替わりに毎日使っています。

とても便利です。キャプテンスタッグありがとう、ありがとう(話が脱線してすいません)

● 関連ページ:ラーメンクッカー 改造3(自作鍋つまみ)

ラーメンクッカーが好きすぎて、鍋つまみを自作・改造してしまいました。

無垢の黒檀材を使い、漆で仕上げた自信作です。

アウトドア用のナイフを考える

キャンプに使えるフィレナイフ

キャンプに使えるフィレナイフ個人的に使っているガーバーのフィレナイフを題材に上げ、バーベキューキャンプなどで本当に使いやすいナイフとはどういうものかを考えてみました

女性には、洒落た北欧デザインが可愛い、ラパラのフィッシュフィレナイフを、男性にはブラックアウトされたブレードが渋くて格好いい、プレゼンテーションラミネートを推します

(実用性ならEzGlide7か、モーラナイフのフィッシング コンフォートスケーラーが良いでしょう)

本当はカービングナイフがおすすめですが、フィレナイフでも塊肉や鶏も丸焼きを切り分けることは可能です。カービングフォークも併せて使いこなせば、キャンプの主役になれますよ

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)登山用のナイフについて、まじめに考えてみました

日本一周の旅で使用したのは、ビクトリノックスのソルジャーでした(10ヶ月半連続使用)、アメリカ横断時はBackのミニナイフ(約2ヶ月半)、その後オピネルNo.10を使うようになり、登山やキャンプに最適のナイフを探すようになりました

現在登山時に携行しているナイフは、カーショーAce1710です。オートルートや大雪山、後立山縦走などで使用しましたが、25gの軽さは重量軽減に貢献しています

このページでは、Ace1710以外で「私ならこれを買う」というナイフを挙げてみました

総テント宿泊回数600回超の経験を踏まえて選びました。見た目やインスタ映えよりも、用途毎に合った実用性と価格を重視しています(本当に山が好きな方は参考にしてみてください)

筆者のアウトドア歴(主な山行・旅・キャンプ)

登山(主なもの)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)

ブライトホルン登山(中央峰・4164m)・ 後立山 縦走登山(テント泊:栂池~小蓮華山~白馬岳~唐松岳~五竜岳~鹿島槍ヶ岳~爺が岳~鳴沢岳~赤沢岳~スバリ岳~針ノ木岳~蓮華岳~針ノ木雪渓)

・ 表銀座 縦走登山(テント泊:燕岳~大天井岳~槍ヶ岳~北穂高岳~奥穂高岳~上高地)

・ 大雪山 縦走登山(テント泊:層雲峡~黒岳~北海岳~忠別岳~五色岳~化雲岳~ヒサゴ沼~トムラウシ山~ヒサゴ沼~化雲岳~天人峡)

トレッキング、歩き旅など

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破

ウォーカーズ・オートルート全工程踏破(フランス・シャモニー~スイス・ツエルマット 16泊17日、水平距離200km、累積標高12,000m)

・ 西表島南西海岸トレッキング(南風見田~鹿川~落水崎~パイミ崎~崎山湾~網取湾~サバ崎~舟浮)

・ 西表島縦断トレッキング(仲間川展望台付近より山中に入り、マヤグスクの滝、マリュードの滝を経て浦内川に抜けるコース)

・ 知床岬トレッキング(相泊~知床岬先端往復)

・ 礼文島歩いて一周&利尻富士登山

オートバイによる長期ツーリング旅行(テント泊)

日本一周 (約10か月半)

日本一周 (約10か月半) アメリカ大陸横断・往復(約2か月)

アメリカ大陸横断・往復(約2か月)長期キャンプ生活

某南の島にて海浜釣り生活

某南の島にて海浜釣り生活(ガス無し・電気無し・水道無し(小川有り)で、3か月x3回)

● テント宿泊日数

正確には不明ですが、長期のテント泊をカウントするだけで、軽く600日を超えています

おそらく700日前後ではないだろうかと思われます

● アウトドア調理回数

こちらも正確な回数は不明ですが、テント泊で自炊しなかったことは、数えるほどしかありません(貧乏旅行ばかりでしたので、自炊せざるを得ませんでした)

通常は一泊につき夕食+朝食の2回調理しますが、滞在型長期キャンプの場合は昼食も作ります

そうしますと、野外での調理回数は、合計1500回を超えているものと思われます

夕食時は白米を炊くことがほとんどでしたので、お米の炊飯回数も600回を越えていると思います

包丁・ナイフ・刃物 のメインページに戻る