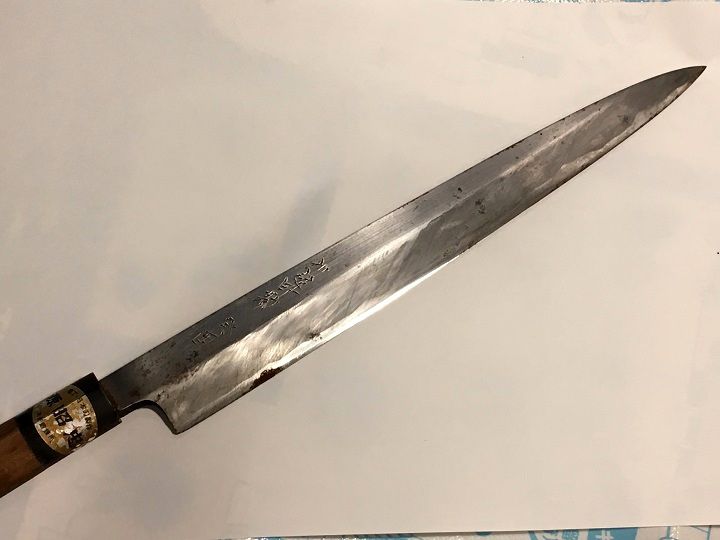

柳刃包丁(源昭忠・水野鍛錬所)

最終更新日: 作者:月寅次郎

柳刃包丁(源昭忠・水野鍛錬所)

源昭忠・水野鍛錬所の柳刃包丁です(母親の包丁・上の画像は手直し後の状態です)

元々こちらの薄刃包丁を使いだしたところ、とても良く切れるので、後から柳刃(刺身包丁)と出刃包丁を合わせて買ったとのことです

同じ店で購入したため、薄刃包丁と同様に「川越町勘」の銘が刻まれています(川越市に所在のある刃物店の屋号です)

裏には「登録商標 源昭忠 本鍛錬」とあり、水野鍛錬所が鍛えた包丁であることが判ります

「癸酉」と干支が刻印されており、購入年が1993年であることが判ります

手直し・カスタム前の状態

使わずに放置していたため、状態が悪くなっていましたスーパーなどに出店を構えている「出張研ぎ屋」に研いでもらった後、そのまま使わずに半年ほど放置していたと思いますが、ふと見ると酷くサビが進行しておりました

どうしてこんなに短期間で錆が進むの?と言いたくなるくらいです(砥ぎに出したのは母親です)

表面の状態です

こちらはまだましな方で、裏のほうが酷くなっています

こちらが裏面です。錆の進行が酷くなっています

研いだ後は、そのままに仕舞っておくよりも、一度で良いので使ってあげた方が良いのですが、短期間によくここまで錆びたなと言う感じです

もしかすると、マグネシア系の砥石で研いで、研ぎ上げ後の洗浄をきっちり行っていなかったのかもしれません(塩化マグネシウムは錆を呼ぶので)

もしくは単に、保管時に水や塩分が付着してしまったのかもしれません

本人は包丁の管理を適切に行う方ではありませんので、管理不足の可能性も高いです。ハガネの包丁は、どれも皆こうなるとは思わないで下さい。

レストアとカスタム

研磨してサビを落とし、柄も磨いて漆を塗りました

ただきれいに磨いただけでは、また錆びさせるのが目に見えていたため、切刃以外の部分に薄く漆を塗布して錆止めとしています

また、中子の腐食対策として、状態の悪くなっていた口輪部分の小口の木部を内側に少しくり抜き、エポキシを充填しました。さらにその上から、漆を塗って仕上げています

おそらくこれで、中子の腐食が進行することはないでしょう

切れ味と刃付け

アゴに近い部分の腐食痕が取り切れず、無理して削り取ると、刃が減ってもったいないので、この部分は目をつぶってそのままにしています(小さな刃こぼれが出ている感じです)どれくらい切れるのか、改めて確認してみましたが、惚れ惚れするような切れ味で、申し分ありません

某匿名掲示板などでは、ステンレス刃物鋼材を「あんなものゴミだ」とお上品でない表現で切り捨てる方もおられますが、このような切れ味を知ってしまうと、(口が悪い人なら)そういう表現になりかねないなとも思います

柳刃包丁と、薄刃包丁

このレストア&カスタム作業は、「源昭忠」の、出刃包丁と、薄刃包丁、そしてこの柳刃包丁(刺身包丁)の3本セットで一度に行いました

そのため、3本ともおおよそ同様の補修(カスタム)を施しています

こうして並べてみると、薄刃包丁の柄が安物にすげ変わっていることがよく判ります

安物の柄は、PC桂であるだけでなく、同じ朴材でも密度が低くて低品質です

使えないことはないのですが、包丁全体がみすぼらしく見えるので、交換しようかとも思いましたが、他にもカスタムを控えている包丁が多数残っているので、今回は見送りました

カスタム作業については、後日詳細をアップしたいと考えていますが、他にも更新したいページが多々ありますので、遅れるかもしれません

内容については、こちらの薄刃包丁のカスタムの経験を元にしたもので、作業内容もおおよそ同じです

ただ、中子の防水処理については、こちらの方が「くり抜き作業」を施した分だけ、より入念なものとなっています)

おすすめの包丁(外観より切れ味重視でランキング)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

包丁のトップページ に戻る