デカプリン(オーブン要らず、本格的な巨大焼きプリン)

デカプリン - レシピと作り方のコツ

オーブンを使わず、フライパンを使って湯せんで作る「デカプリン」です

3種類だけの材料で作る、シンプルで本格的な「焼きプリン」(いわゆる固いプリン)です

それほど難しいレシピではありませんが、プリン生地の温度管理や、カラメルの作り方など、かなり仔細なところまで解説しています。(何度も作ってコツとポイントをまとめました)

「誰でもカンタン!プリン作り!」のようなレシピを期待する方は、最初から読まないほうが良いかもしれません

(どちらかというと、おいしいプリンを追求する人向けに書いています。その分文章も長めなので、どこよりも詳しいプリンの解説ページかもしれません)

デカプリンの材料・レシピ

材料(5~10人分)

プリン生地

卵 4 個

牛乳 500cc

グラニュー糖

カラメル

グラニュー糖 35g

水 15cc

作り方

- 取っ手の取れるフライパンでカラメルを作る(常温になるまで放置して、そのまま固める)

- 小鍋でプリン生地を作り、40~50度くらいまで暖める

- カラメルが固まったフライパンに、暖めたプリン生地を流し込む

- 大鍋にお湯を張って、プリン生地を入れた鍋をセット、蓋をして「湯せん」で40~50分ほどじんわり火を通す

- 全体に火が通り、竹串を刺して付いてこなくなれば完成

とはいっても、カラメルの作り方や、口当たりの良いプリン生地に仕上げるコツが判らない方もおられると思います

それぞれの工程に重要なポイントがありますので、改めて解説してみましょう

細かいことまで逐一書いていますので長文になっていますが、一度理解してしまえばなんてことはありません

「そんな事知ってるよ、プリン作りの基本じゃん!」という方は、ここから下は読み飛ばして構いません。

必要な調理器具

取っ手の取れるフライパン(カラメル作り+プリン用)

小鍋(プリン生地準備用、容量は、1L以上あれば充分)

大鍋(湯せん用、取っ手の無い鍋が、おおよそ中に入る程度の大きさ)

あれば望ましい

ザル(シノワ)、調理用温度計

普通のオーブンで焼くカップ入のプリンはこちらです。合わせて読むと、焼きプリンのコツが判ると思います

プリン生地の合計重量は、単純計算で約860gになります

ノーマルのプッチンプリンが67gですので、重量換算でプッチンプリン約13個分です

できたてのホカホカプリンは、専門店を上回る味

できたてホカホカのプリンを口に入れたら、恐らくどんな市販品も敵わないでしょう

暖かいプリンは、そのくらい美味しいのです

ぜひ作ってみて、できたての美味しさをご自分の舌で確かめて見てください

どんなプリン専門店でも、できたての暖かいプリンを提供することはできません(予約が必要になってコスト的に合わなくなるので)

冷えてしぼんでしまう前の、ふんわりとした暖かいプリンを食べたければ、自分で作るしかないのです

「デカプリン」の良いところ

- 材料費わずか数百円なのに誰もがハッピー、費用対効果バツグン

- プリンカップが無くても作れる。フライパンでOK(炒め鍋でも)

- オーブン不要、家のコンロで作れる(慣れればキャンプなどのアウトドアでも可能)

- 「カラメルが熱いうちに、短時間でプリンカップに均等に注ぎ分ける」という超絶技巧が必要ない

- カラメル作りに使った鍋を洗わなくてよい(そのまま巨大なプリンカップになる)

- カッププリンと比較すると、圧倒的に楽!

普通に冷やしても、非常に美味しいプリンになります。

温かい時はふわふわ感がありますが、冷やすとプリンに締まりが出て、硬さが増し、いわゆる「固いプリン」のできあがりです。

これはこれで、また格別の美味しさです。

※ このプリンレシピは、全卵を使用しています。卵黄を増量したりはしていません。

プリンの固さは、タンパク質凝固によって生れるものです。

白身はタンパク質そのものですので、卵黄を増やした場合、まったり感や滑らかさ、コクなどは増しますが、固さのしっかり感は、出にくくなります。

(一時期流行った「なめらかプリン」的な感じに仕上がります)

焼きプリンを美味しく作るコツ (鍋焼きデカプリン版)

1.カラメルを作る

カラメル作りで重要なのは、適度なほろ苦さのある、ちょうどよい頃合いに仕上げることです火入れが浅すぎると、苦味が薄く、「甘いだけのシロップ」のようになります

何度もやっていると、火加減や頃合いがつかめてくると思いますが、最初のうちは、浅く色づいてきたら火力をやや落とすようにするとよいでしょう。一気に焼きが入ってしまうことを防げ、調整しやすいと思います

上手に作るには、鍋の選択も重要です

カラメルを作るために最適な鍋とは?

上の画像は、プリン液を入れた小鍋(混ぜる前)と、カラメルを作った鍋です(鍋底で黒く光っているのが固まったカラメルです)

わたしは、よくあるテフロンコートのフライパン(炒め鍋)でカラメルを作っていますが、色が判りにくいので、練習する場合は薄手のステンレス鍋(もしくはアルミ鍋)でやると良いです

テフロン鍋は鍋底が黒褐色であることが多く、色の変化が分かりづらく、初心者にはおすすめできません

また、テフロン鍋は飴を弾きやすいため、加熱の最中に、鍋底に「干上がった陸地」が生じることがあります。陸地ができると局所的に空焚きになってしまい、失敗に繋がりやすいですし、鍋も痛みます

上手に鍋を揺すったり、スパチュラ(ヘラ)などでかき混ぜるなどして、「陸地」ができないように常にコントロールする必要があります(ステンレス地肌はテフロンと異なり、鍋肌が飴と馴染みやすいので、「陸地」ができにくいです)

また、薄手の鍋が良いというのは、厚みのある熱容量の高い鍋だと、細かな火入れの調整がやりにくいからです

「ここで加熱を止めたい」と思った瞬間に火を止めても、厚手の鍋だと、予熱でどんどん火が入り続けてしまいます。

加熱すればすぐ熱くなり、火を止めたらその瞬間に加熱が止まるような、薄手の鍋が最適です

そういう意味では、ル・クルーゼやストウブ、ビタクラフトなど、厚みのある高級な鍋は、カラメルづくりにはあまり向いていません

もちろん、慣れてくればどんな鍋でも適度に火力を調節して作れると思いますが、最初のうちは、鍋底が銀色で色味が判りやすく、火力に敏感に反応する薄手の鍋が、最適なカラメルの焦がし具合を実現しやすいです

慣れるまでは常に同じコンロ、同じ鍋で調理するのも重要です。コンロの違い、鍋の違いは意外に大きいものです

カラメルの材料について

今回は、グラニュー糖35gに対し、水15ccとしています水の役割

水は、砂糖を一旦溶かすことにより、鍋が最初から空焚きにならないようにする役割です

ですので、水量は多少の誤差があっても問題ありません(実際わたしも、面倒くさい時は計量せずに作ることもあります)

水量が多すぎると、水が蒸発するまで時間を要しますし、少なすぎると砂糖が溶けにくいです。ですが、言ってしまえば「それだけ」でしかありません

グラニュー糖と上白糖の違い

「上白糖だとカラメルにざらつきが出る」と書いてあるサイトもありますが、はっきり言うと、プリンの仕上がりに実質的な差は出ません

(実際に上白糖とグラニュー糖の両方で作ってみましたが、ほとんど違いは感じられませんでした)

カラメルは、プリン完成時にはプリンカップの底で溶けていますので、(カラメル作成時にざらつきが出たとしても)プリンとしての出来上がりは同じになるのです

クリームブリュレの場合はグラニュー糖である必要がありますが、プリンであれば(あまりこだわらないようであれば)上白糖でもグラニュー糖でも、どちらでも構いません

個人的にはグラニュー糖を使っていますが、わたしがグラニュー糖を使っているのは、「上白糖に比べて塊状にになりにくく、さらさらなので、グラム単位の計量がしやすい」からでしかありません

砂糖水がカラメルに変化していくステップ

鍋にグラニュー糖と水を入れ、溶かしてから水分を飛ばし、焦がします砂糖水がカラメルに変化していくステップを段階的に表現すると、下記のようになります

- 砂糖が溶けて結晶が見えなくなる

- 砂糖水の中の水分がまだ残っている(泡が小さい)

- 水分がすべて蒸発し、飴になる手前。(粘度が増して泡が半球状に膨らむ)

- 部分的に飴色になり始める(混ぜるか、鍋を揺するかして鍋底の温度を均一に保つ)

- 全体的に均一なカラメル色になる(できあがり)

3のように、泡が半球状に膨らむようになったら、水分がほぼ蒸発した証拠ですので中弱火に落とします

4の状態になったら、弱火まで火力を落とし、適度なカラメル色が付いたらすぐに火を止めます

鍋の熱伝導率の良さと、火力の塩梅によって、カラメルがすぐに色づいたり、なかなか色がつかなかったりしますので、慣れるまでは同じコンロ、同じ鍋で練習すると、感覚がつかみやすいと思います

普通のオーブンで焼くカップ入のプリンのページでは、わざわざお湯を加えてカラメルを伸ばしていますが、こちらのレシピではその必要はありません

カラメルをプリンカップに注ぎ分ける必要がないので、そのまま放置して、カラメルを固めてしまって大丈夫です

逆に、カラメルが熱いうちにプリン生地を注がないようにしてください。カラメルが冷えてカチカチになってからでないと、プリン生地を注いだ時に、カラメルと混ざってしまいます

二個口のコンロでカラメルとプリン生地を同時に作るのは、難しいことではありませんが、同時にできあがると、カラメルが冷え固まるまで、プリン生地を注ぐのを待つ必要があります。

慣れないうちは、先にカラメルを完成させることを優先させましょう

カラメル作り、IHコンロとガスコンロの特徴

カラメルを作る場合、IHクッキングヒーターとガスコンロではかなり勝手が異なります熱源に合わせた火の入れ方を知っておくことで、「焦がしすぎ」などの失敗を防ぐことができます

IHコンロで作る場合は、鍋底のみが加熱され、側面から火が回ることがありません(鍋の側面は、逆に放熱板の役割を果たします)

そのため、火を止めた時に「余熱による加熱」が進みにくく、意外に作りやすいです

丁度よい色になった時に火を止めると、おおよそその色を保った状態に仕上がります

対してガスコンロで作る場合は、鍋の側面もそれなりに熱くなりますので要注意です

火を止め、コンロから外しても、鍋の余熱だけで砂糖がどんどん焦げていってしまうことがあります

そのため、ちょうどよいカラメル色の少し手前で火を止めた方が、結果として最適な状態に仕上がりやすいです

一度、業務用厨房の大型ガスコンロでカラメルを作ったことがあるのですが、ガスコンロの直径があまりに大きいので、(かなり弱火に設定したつもりでしたが)鍋の側面まで熱を持ってしまい、火を止めてコンロから鍋を遠ざけても、30秒以上火が入り続けてしまい、苦みが強めのカラメルに仕上がってしまったことがあります(失敗でした)

いつも同じ鍋、同じコンロ(熱源)で作る場合は、何の問題もありませんが、異なるキッチン環境でカラメルを作る場合は気を付けてみてください

2.プリン生地(プリン液)を作る

プリン生地(プリン液)の作り方-

小鍋を用意します(容量1~1.5リットル程度)

-

牛乳とグラニュー糖を鍋に入れます

- 卵を割り、ザルで濾して鍋に入れます

- 鍋を弱火にかけ、優しくかき混ぜてプリン生地を均一にしながら、徐々に温度を上げていきます

- 「非常に熱いお風呂」ぐらいの温度まで加熱したら、プリン生地のできあがりです

上の画像は、プリン液を入れた小鍋(キャプテンスタッグのラーメンクッカー)です。元々はアウトドア用のラーメン鍋なのですが、四角い形状なので角から注ぎやすく、料理の準備や「やかん」の代用として多用しているお気に入りの小鍋です。ラーメンクッカーの詳細は、こちらのページで解説しています

非常に重要なポイント

卵を入れる際は、必ずザル(シノワ)で漉してから入れましょう。

これを怠ると、口当たりが残念なプリンになります。間違っても美味しいプリンにはなりません

ザルで漉すのが面倒で、何度か省略して作ったことがあるのですが、実に残念なプリンに仕上がります

白身の中の粘度の高い部分が、生地になじまずに分離してしまうのです。また、白身を生地になじませるために混ぜる回数を増やす必要があり、結果として気泡が入りやすく、ろくな仕上がりになりません

やや重要なポイント1

早く仕上げようと思って火力を上げると、鍋底でプリン生地の一部が固まってしまうことがあります

プリン生地の温度を、弱火でゆっくりと徐々に上げていくことは、「やや重要なポイント」です

やや重要なポイント2

プリン生地に気泡が入らないよう、やさしく丁寧に混ぜましょう

手荒に混ぜると気泡が混じってしまい、滑らかな食感が出ません。

口当たりがなめらかなプリンに仕上げるには、「卵を漉す」と、「丁寧に混ぜる」は、必ず守りましょう

プリン液は、どこまで温めるべきか?

プリン生地を温める温度は、「非常に熱いお風呂の温度」としていますどうしてこのような表現にしているかというと、慣れてくると、温度計を使わずとも、鍋の側面を触るだけで判るようになるからです(あくまでもIHコンロの場合です。ガス火の場合は指が焼けますので要注意)

温度にすると45度ぐらいなのですが、タンパク質の凝固温度を考えると65度くらいまで上げても(理論上は)大丈夫です

ですが、実際に液温を65度まであげようとすると、(いくら丁寧に混ぜても)鍋底はさらに熱くなっていることが多く、鍋底付近でプリン液が微妙に固まりそうになったり、細かい気泡が入りやすくなったりします

実際にやってみると、よく判ります

そのためここでは、失敗しにくい45度(熱い風呂の温度)を採用しています

実際には、40~50度くらいの幅をもたせて構いません。また、製菓づくりの上手な方は、自分が最適だと思われる温度まであげてしまって構いません

卵の扱いに関して

卵に白身には、サラサラした水のような部分と、粘りがあってなかなかザルの目を通っていかないところ、さらに「カラザ」がありますザルで白身を濾していると、最初にサラサラした部分が下に落ち、粘度の高い腰のある部分が残りがちです

スパチュラやスプーン等で軽くこそいでも、なかなかザルを通っていかない部分は無理に入れなくても構いません(むしろ残してください)

最後にザルに残るのは、カラザとその周辺の粘りのある白身ですから、無理にザルを通してプリン生地に混ぜ込んでも、粘りが多くて分離しがちです

結果として、わずかながら黄身が多めの割合になりますが、それで構いません

プリンレシピには、卵の黄身5個分(白身は4個分)というように、黄身の割合を多くして濃厚さを売りにしたものもあります

私見ではありますが、プリンは黄身の分量を多くしたから美味しくなるとか、そんな単純なものではありません

あるとすれば、卵と牛乳は品質の高いものを使用して、基本に忠実に、奇をてらわず、ひたすら王道ど真ん中で作ることだと思います

卵を漉す際の、楽なやり方

卵をザルで濾そうとしても、そのままではザルの目をなかなか通っていきません目の細かいザルの場合は、なおさらです

卵をスムーズに濾すための、わたしなりの楽なやりかたを紹介します

-

牛乳と砂糖を入れた鍋の上に、ザルを載せる

-

ザルの中に全卵を割り入れる

-

黄身を割り、ザクザクと荒くかき混ぜる

-

スパチュラ(なければスプーン)で、ザルの底をかき取るようにこそぎ、ザルを通った卵を鍋に落とす

-

6~7割程度濾しとったら、ザルを鍋の中の牛乳に押しつけ、牛乳をザルの中に呼び込む

-

呼び込んだ牛乳と玉子液をかき混ぜ、卵液が牛乳で薄まって粘度が落ちたら「4」のステップに戻る

-

「4」~「6」のステップを繰り返し、卵液が9割5分程度濾しとれたら終了

ザルの内側でいくらスパチュラを振り回しても、濾しとられた卵がザル底にまとわりついて、ザルの目をなかなか通っていかないのです

ザルの底をかき取ることで、比較的楽に卵液を濾し落とすことができます

(左上の画像の商品は、わたしが実際に使っている「ザル」です。実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてご覧ください)

この「わたしなりの卵液の濾し方」ですが、どちらかというと亜流ではないかと思います

一旦牛乳と卵液を合わせ、混ぜ込んだ後にザルで濾す方法が主流でしょう

わたしがこのやり方でやっているのは、わざわざボウル等を別に用意する必要が無く、鍋とザルだけでプリン生地の準備が済むからです

要は、洗い物を少なくできるからという理由です(キャンプやアウトドアでやる場合も、こちらの方が楽です)

台所が広くて洗い物も面倒でない場合は、前述の「牛乳と卵を合わせてから濾すやり方」で良いと思います

3.カラメルが固まった鍋に、プリン生地を入れる

カラメルが固まった鍋に、温めたプリン生地を流し入れますここでもプリン生地を優しく扱うことは重要です

せっかくできあがったプリン生地を、ドシャーっと勢いよく流し入れると気泡が入ってしまい、前段階で優しく混ぜた意味がありません

スパチュラやスプーンなどを伝わせて、鍋肌を沿わすように流し入れ、気泡が交じるのを防ぎましょう

仕上がりを良く見せるテクニック

丁寧にプリン生地を流し込んでも、いくばくかの気泡が表面に残ることがあります

そのまま焼き上げても味は変わりませんが、見た目をきれいに仕上げたい場合は、バーナーで表面を軽く炙ってやることで、気泡がはじけ、プリン生地の表面が滑らかに仕上がります

プリンを商品としてお店で出す際のプロの技ですので、家庭で作る場合は必須ではありません

SNS映えするような見た目のプリンに仕上げたい場合は、試してみると良いでしょう

4.湯せんでプリンに火を入れる

いよいよプリンを焼く工程に入ります簡単に言うと、湯せんにして柔らかく火入れを行い、おおよそ40~50分加熱します

全体的に均一に火が通り、内部まで80度以上になればできあがりです(卵のタンパク質が熱凝固して固まります)

オーブンと違いコンロで下から加熱しますので、鍋の上から熱が逃げやすいです

特にIHコンロは、鍋底の側面に熱が回りにくく、上部が冷えやすいので注意しましょう

※ この下で説明しているように、「すっぱり納まる入れ子の鍋」で作る場合は、この心配は必要ありません

どの程度の火力で何分火を入れるかは、鍋にもよりますし、室温にも左右されますが、目安は「弱火で45分」だと思ってください

調理用の温度計がある場合は、予定時間の少し手前でプリンの温度を計り、焼き上がり状態を確認しましょう

底の方は嫌でも火が通りますので、無理に計る必要はありませんが、火の通りにくい中層部、上層部が90度前後に収まっていれば上出来だと思います

このぐらいになっていれば、固まり具合も申し分なく、温度計を抜いても何も付いてこないはずです(温度が低いと半熟状の生地が付着します)

火を入れすぎると「ス」が入ってイマイチですが、カラメルとの境目に僅かにスが入るくらいであれば、逆に良いとも思います(上の画像がその状態です) このあたりは、個人の好みです

火の廻りが悪く、時間がかかりすぎると、下の画像のように比重の違いから分離する(白身が表層に浮いたり、上の方の甘みが薄くなったりする)こともあります

上の画像は失敗例です

※ まだこのレシピが完成しておらず、試行錯誤で模索中だった頃の調理画像です

月のクレーターのように凹んでいるところが、白身が分離した部分です

この時は、ステンレスバットを鍋の底に敷き、湯せんにしたのですが、側面から熱が逃げてしまったようで、1時間では焼き上がらずに、生地が分離してしまいました

実際に使用しているフライパン・鍋

こちらの画像は、上手に焼けた時の状態です

内側のプリンが入っているのが、パール金属の炒め鍋(20cm)です。(「炒め鍋」という名称ですが、実質的には「やや深めのフライパン」です)

外側の湯せんに使っているのが、同じくパール金属の深型フライパン(26cm)です(どちらもIH対応のテフロン鍋です)

「深型フライパン」の中に「炒め鍋」がすっぽり納まるので、側面から上部にかけて均一に火が通りやすく、とてもきれいに焼き上がりました

たまたまパール金属製の鍋を使っていますが、アイリスオーヤマでも、ティファールでも、取っ手を外せて重ねて収納できる鍋なら、どのメーカーでも構いません(同じようにして作れます)

生地が固すぎず、プルプルの状態に焼き上がると、温度計を差し込んだ穴はすぐにふさがります(穴の跡が残りません)

※ 湯せんの際は、湯を張った鍋の底に布巾を敷き、内側の鍋に熱が直接伝わらないようにすると良いです

湯が沸騰した時に、鍋が泡で踊らないようにするためでもあります

(鍋底の直径が絶妙で、なべ底が浮く状態で湯せんが可能であれば、布巾は必要ありません)

プリン液の準備に使っているのは、こちらの四角い小鍋です

取っ手を畳めて便利なので、他の調理にもよく活用しています

わざわざ湯せんにする理由

湯煎にせずに、直火で加熱する事もできないことはありませんが、はっきり言うとおすすめできません実際にやってみると判りますが、かなり繊細な火加減のコントロールが必要で、上手にやっても失敗しやすいです

上の画像は、湯せんを使わずに、直接IHコンロで火入れした時のものです

プリン生地の底の部分だけが熱くなりすぎて、液体になったカラメルが、プリン生地を突き破って上部に流出しています(左上の色がついた割れ目の部分)

左下の穴は、スプーンですくってみた跡です、全体的に熱が入りすぎたこともあり、固めに仕上がってしまい、温度計を差し込んだ穴がそのまま消えずに残っています

実食して判ったのですが、カラメルが噴出した流路の周辺は、熱変性して生地が泡立っており、舌触りが悪くなっていました

料理の腕が上達してくると、火を入れながら、今何度くらいになっているのか、鍋底・内部・表面のそれぞれの部分で、あらかた想像がついてくる(というより、常にそれらを意識しながら作るようになる)ものですが、それが難しいようでしたら、湯せんで火を通す方が、安定して確実な仕上がりが期待できます

5度単位で定温設定が可能なIHコンロや、細かい火力調整が可能なガスコンロでしたらできないこともないと思いますが、とろ火から弱火にかけてのステップ数が少ないIHコンロを使う場合は、難易度が上がります

とはいえ、一度直火で焼いてみてどのような状態に仕上がるのか、自分で体験するというのはプリン作りの経験値を上げるうえで重要だと言うこともできます

わたしも火の入れ方をいろいろと試行錯誤して、現在の方法に落ち着きました

湯せんは面倒だから、直火でやってみようというのも、決して無駄なトライではありません(むしろ是非やってみてください)

失敗するかもしれませんが、そこから学ぶことはたくさんありますので、プリン作りの腕と応用力が上がります

鍋焼きデカプリンの補足

鍋焼きデカプリンの材料は、分量を、普通のオーブンで焼くカップ入プリンの、ちょうどの半量にしていますですので、カラメルの砂糖分量を増量して、

プリンが完成し、スプーンで底までひとすくいすると、底に閉じ込められたカラメルが、プリンの重さに押されて溢れ出てきます

カラメルの海にプリンに絡めて食べると、とってもおいしいですよ!

このプリンのレシピには、バニラエッセンスもラム酒も生クリームも加えていません

ですが、特に小細工をしなくても、基本の材料だけでプリンはおいしく作れるものです

追記:プリン生地の砂糖量をわずかに増量し、カッププリンと同量となるようレシピ変更しました

プリン生地のみが口に入った場合、甘さが不足する感じたたまに感じられるためです

結果として、今のレシピは「カラメルたっぷりプリン」となっています

市販のプリンには、「これこれの特別な材料を使っている」とか、「普通のプリンとはここが違う!」など、謳い文句ばかりが立派なプリンも散見されます

ですが、そういうプリンは、「そういう能書きでも垂れないと、消費者に振り向いてもらえない(買ってもらえない)残念なプリンということもできます

老舗の名の通ったプリンほど、あれこれ能書きを垂れていないことが多いものです

新鮮な材料を使って基本に忠実に、妙に尖った個性を出すことなく、「ど真ん中のストレートで真っ向勝負している」というやつです

このプリンも、姿形は「でかプリン」ではありますが、味に関しては「クセ玉なしの、ど真ん中ストレート」です。プリン材料の割合や、使用材料については、何一つ目新しいものはありません

それでも、上手に焼き上がった時は、(オーバーかもしれませんが)「未来永劫、市販のプリンは買わなくていいや」と思うかもしれません

できたてのプリンは、そのくらい美味しいのです

是非とも一度作って、味わってみてください

卵 4 個 320kcal

牛乳 500cc 335cal

グラニュー糖 150g 580kcal

合計1235kcal

以下は、プリン作りの個人的備忘録です

これはあくまでも、筆者が自分の備忘録として書いたものです。自分が使っているコンロの火力、自分の鍋、自分の好みに合わせて書いています。

手早く作るための段取り(作る順番)

-

砂糖計量。分量を計量カップに取り分ける(プリン用とカラメル用)

-

湯煎用の水を、角クッカーで計量、湯煎用の大鍋に投入。

-

湯煎用の湯を沸かす(ポータブルIH火力2、沸かしながら次の作業)

-

プリン液準備

-

牛乳500mlを角クッカーに入れる。

-

計量後の砂糖を加える。

-

角クッカーにザルを乗せ、卵を割り入れ、かき混ぜる。

-

卵液がザルの目を自然落下している間に、カラメルの準備。

-

牛乳500mlを角クッカーに入れる。

-

カラメル作成

-

カラメルに火を入れながら、ザルの底を掻き取り、卵液を濾す。

-

キッチンIH火力「8」、色づく手前で「7」に下げる。

-

色が付いても油断せず、わずかに苦い感じの香りが立ち上がってくるまで辛抱

-

カラメル完成。プリン液(冷)も完成

-

カラメルに火を入れながら、ザルの底を掻き取り、卵液を濾す。

-

カラメルが冷え固まる間に、プリン液を適温まで温める(キッチンIH火力6~5、鍋横に指を添えていると、おおよそ温度が判る)

- プリン液をカラメルの上に流し込む。

-

湯煎が沸騰しているのを確認し、プリン鍋を湯煎にかける。

ポータブルIH火力2、沸騰後は火力1

- タイマー40分にセット、プリン鍋の上を保温養生(火気注意)

細かなポイント

-

牛乳は『特濃』を使う。

(正確には牛乳ではなく、乳脂肪分4.0以上の『乳飲料』)

生クリームを少量加えたような、濃い感じに仕上がる。

-

現在の湯煎鍋の組み合わせ → 十得鍋大に水1.45L?+パール金属の炒め鍋+十得鍋の蓋

(1.5Lだと、沸騰時にわずかながら吹きこぼれる)

-

牛乳パックを開いて穴を開け、鍋蓋の上に被せる。

熱が上から逃げにくくなり、オーブンに似た状態となる。

プリン上面の中央部だけが、なかなか固まらない失敗を防げる。

-

カラメルを作る際、火を止めた後は(ゴトクの上に乗せたままで)ゆっくり冷ます。

早く冷まそうとすると、内部に細かな気泡が残ることも。

気泡が残るとプリン上面にピンホールが生じ、舌触りも悪くなる。

ゴトクの上だと予熱で火が入りすぎてしまい、泡立ちが止まらない場合は、鍋を一旦ゴトクから外す。

空中で鍋底の粗熱を取り、カラメルの泡立ちが収まったら再度ゴトクに戻し、ゆっくり冷ます(微細な気泡が消えるまでで良い)

追記(個人的備忘録、湯煎で作るプリンのポイントです)

-

アルミホイルで蓋をする場合は、4~5箇所穴を開けておく(蓋裏の水滴がプリン表面に落ちて水溜りになるのを防止)

-

高めのプリン液温度、沸騰湯から湯煎開始、室温高めなど、条件が揃うと、30分少々で火が入ることもある(「ス」の入りすぎに注意)

-

逆に、キャンプ調理などで外気温が低いと、鍋上方から温度が逃げて時間がかかる(この場合は風防等を活用し、鍋の保温に務める)

-

アウトドア調理や、コンロが一つしか無い場合など、未沸騰の湯で湯煎を開始する場合は、最初だけ強火で加熱(湯の沸騰が確認できたら弱火に戻す)

-

箸での差し込みチェックは、30分時に一度行なうと良い(完成予定時間より前にチェックすることで、その時の傾向を把握、適宜修正する。9割程度仕上がっていれば、後は予熱+保温で仕上げる)

-

プリン表面の目視だけでも、できあがりはある程度判断できる。表面がうっすらと膨れて、わずかに盛り上がりが感じられるくらいがベスト。カラメルとの境面で僅かに「ス」が入り、そこにカラメルが染み込んで甘みが増し、良い塩梅となっているはず

-

最後の5分は、予熱で火を入れるよう調整できればエクセレント!(最後まで火を入れ続けると、できあがり直後は熱すぎて食べづらく、味も判りにくい)

-

構造上、下から火が入ってゆき、上方が最後に固まってくる(スが入る場合は、カラメル面から入ってくる)これを頭に入れ、内部状態が今どうなっているかを想像しながら、火力(保温)や時間を微調整する

レシピ一覧に戻る

当サイトの人気ページ

関孫六プレミアシリーズは、貝印の高級洋包丁として5本がラインナップされています

ダマスカスあり、オールステンあり、炭素鋼ありとバリエーションに富んでいます。コバルトスペシャルという耳慣れない鋼材のものもありますが、一体どれがおすすめなのでしょう?

5本それぞれに評価を付与し、歯に衣着せずにランク付けしました。見た目重視で高いだけの商品はバッサリ切っています。一読すれば、包丁に選び方にどのようなポイントがあるかも、おおよそ網羅できることでしょう。

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)一般家庭内における「おすすめ包丁」というからには、「手頃に買える価格で、切れ味が良く、それほど錆に気を使わなくて済む」という条件を満たさなくてはなりません(さらに、研ぎやすければ言うことないです)

1万円を超す包丁であれば、いろいろな意味で「最強っぽい」のは各種ありますが、「手頃な価格で」という条件が加わると、とたんに難しくなります

ここでは、関孫六4000CLを例に上げ、炭素鋼複合材の良さを解説してみました

切刃はハガネなので、パリンパリンにシャープな刃が付きます。側面はステンレスなので使い勝手も良いです

ハガネとステンの利器材は、その良さがあまり知られていないため、人気もありませんし、少数の刃物メーカーしか作っていませんが、実際に使うとその素晴らしさに驚きます。見た目は地味なので、外見より中身を取る人におすすめです

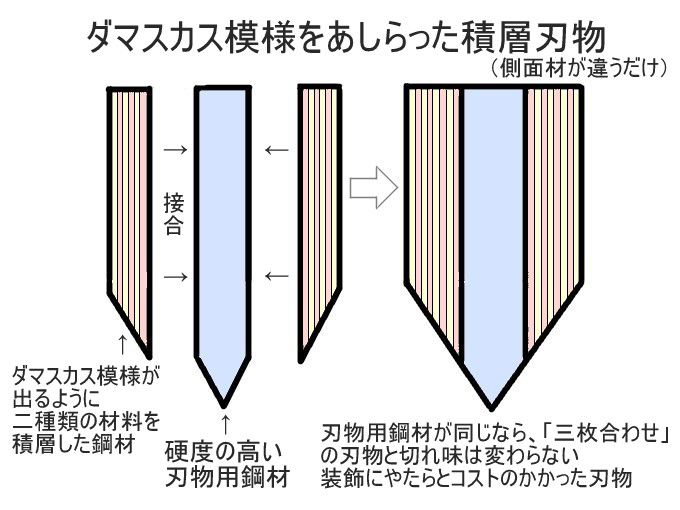

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)包丁のなかでも「ダマスカス」は、人気で売れ筋の商品ですが、本当にそれだけの価値があるのでしょうか?

テレビなどではよく取り上げられ、「この包丁すご~い! 奥さん、おすすめよ~!」などと、まことしやかに宣伝されていますが、どう見てもカンペ読んでるだけの「演出」です

「切刃にVG10を使った三枚合わせの包丁と、ほとんど変わんねえじゃねえか!」と言いたくなってしまいましたので、ダマスカス包丁の真実を暴くことにいたしました

キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフ

キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフ個人的に使っているガーバーのフィレナイフを題材に上げ、バーベキューキャンプなどで本当に使いやすいナイフとはどういうものかを考えてみました

女性には、洒落た北欧デザインが可愛い、ラパラのフィッシュフィレナイフを、男性にはブラックアウトされたブレードが渋くて格好いい、プレゼンテーションラミネートを推します

(実用性ならEzGlide7か、モーラナイフのフィッシング コンフォートスケーラーが良いでしょう)

カービングナイフもおすすめですが、フィレナイフでも塊肉や鶏も丸焼きを切り分けることは可能です。カービングフォークと一緒に使えば、キャンプの主役になれますよ

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)登山用のナイフについて、まじめに考えてみました

日本一周の旅で使用したのは、ビクトリノックスのソルジャーでした(10ヶ月半連続使用)、アメリカ横断時はBackのミニナイフ(約2ヶ月半)、その後オピネルNo.10を使うようになり、登山やキャンプに最適のナイフを探すようになりました

現在登山時に携行しているナイフは、カーショーAce1710です。オートルートや大雪山、後立山縦走などで使用しましたが、25gの軽さは重量軽減に貢献しています

このページでは、Ace1710以外で「私ならこれを買う」というナイフを挙げてみました

総テント宿泊回数600回超の経験を踏まえて選びました。見た目やインスタ映えよりも、用途毎に合った実用性と価格を重視しています(本当に山が好きな方は参考にしてみてください)

包丁を鏡面にする(傷だらけがピカピカに)

包丁を鏡面にする(傷だらけがピカピカに)包丁(ペティナイフ)を鏡面にしました

本当は鏡面にするつもりはなかったのですが、側面に酷い傷が付いてしまったので、傷の修復を兼ねて磨き上げました

DIYで包丁を鏡面仕上げに(方法・手順)

和包丁のカスタム(薄刃包丁)

和包丁のカスタム(薄刃包丁)赤錆の浮いた薄刃包丁を、柄の付いてない刃のみの状態で入手しました

状態は決してよくありませんが、物自体はとても良さそうだったので、刃を鏡面に、柄を漆塗りにして、美しい包丁に仕上げました