刃の黒幕#2000グリーン - シャプトン

最終更新日: 作者:月寅次郎

シャプトン「刃の黒幕」の特徴

シャプトン

刃の黒幕

#2000番

グリーン

#1000番

オレンジ

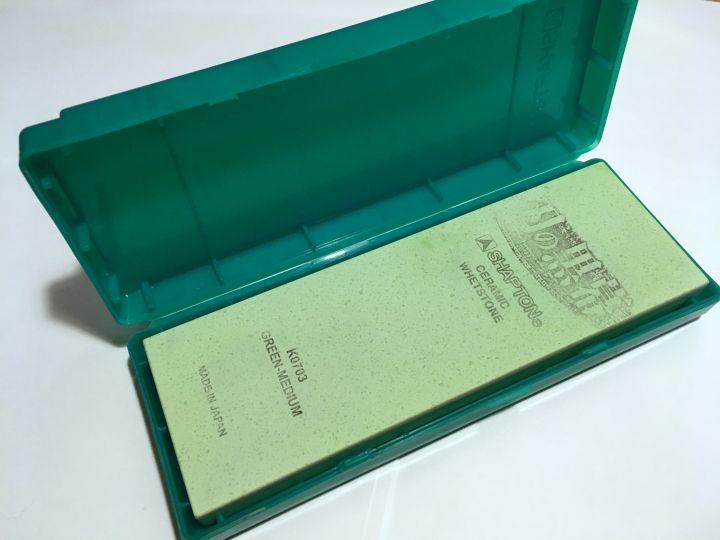

画像はシャプトンの刃の黒幕、2000番(グリーン)です刃の黒幕

#2000番

グリーン

#1000番

オレンジ

刃の黒幕シリーズについては今更語るまでもありませんが、切削力と平面維持度が共に高い、現代的な砥石です

マグネシア製法の砥石ですので、吸水の必要がなく、使いたいときにすぐ使えるのは良いところです

ただ、水に漬け放しにすると軟化して形状が歪む事があるので要注意です

また、斜めに立て掛けたまま置きっぱなしにするのも良くありません(平面度が悪化します)

これは刃の黒幕の品質の問題ではなく、マグネシア系砥石に共通するデメリットです

#2000番の「グリーン」は、#5000番や#6000番などの仕上げ砥石への「つなぎ」として有用で、わたしもその目的で使うことが多いですが、最初の一本として買うのであれば、やはり中砥として最も汎用性の高い、#1000番のオレンジがおすすめです

樹脂製のしっかりしたケースが付属しているため、保管時の収納性も良く、ケースは研ぎ台としても使えますので便利です

刃の黒幕に弱点やデメリットがあるとしたら、それは砥石としての厚みが薄いということです

砥面の高さが低すぎると、研ぐ時に手が台に当たりそうになるので、使い勝手がよろしくありません

ある程度の高さがあった方が、安心してしっかりストロークさせることができます

ただこのあたりは、シャプトンもよく分かっているようで、ケースを砥石台として使えるように作ってあります

上の画像のように、ケース上面の縁にリブが設けられており、安定して砥石が置けるようになっているのです

そういう意味では、砥石の弱点をケースが解決しているということができるでしょう

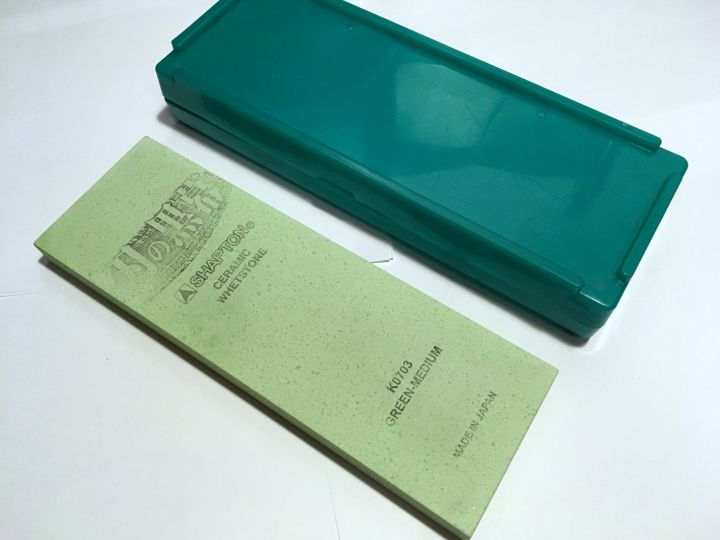

こちらは商標ロゴが印字されていない方の面です(こちらの面を使って研いでいます)

購入後初めて使用する際は、修正砥石、もしくは名倉砥石等で皮一枚剥いで、表面を整え、しっかりと砥材を露出させてから使用しましょう

このあたりは自動車のタイヤと同じで、出荷状態の表面では本来の性能を発揮できません

そういうのが面倒なのでそのまま研ぎに使いたい場合は、あまり力を加えずにストロークを繰り返し、砥石の全面からあらかた砥泥が出るのを確認してから、本格的に研ぎ出すと良いと思います

出荷状態の表面でも、ある程度平面は出ていますし、砥材の露出も一定量はあるはずですが、一皮剥いた「中」の方が、密度の高い安定した研磨面が出て、本来の性能を発揮します

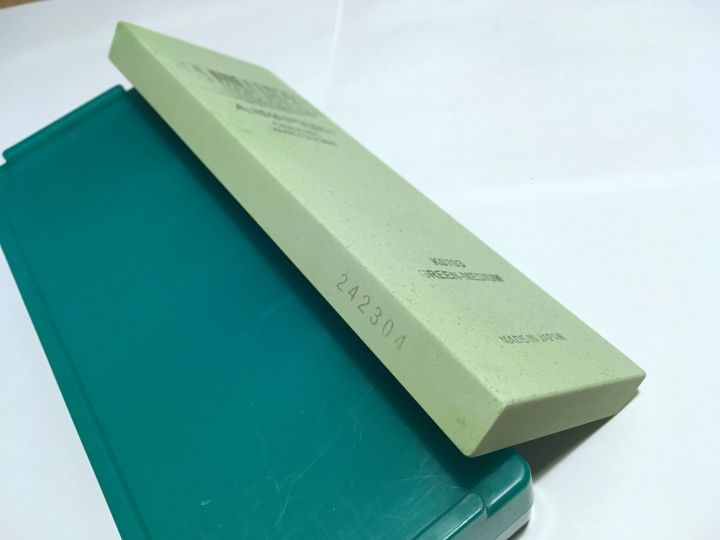

画像のように、砥石としての厚みはかなり薄い部類に入ります

平面維持度が高く、減りが少ないタイプの砥石でもあるので、薄いからといってすぐに摩耗してなくなるというわけではありません

ただその分砥泥の出方も少ないですので、必要に応じ、事前に名倉砥石などで砥泥を出し、表面を整えてから研ぎ始めることをおすすめします

(何も考えずに最初からゴリゴリ研ぐと、砥面に鉄粉が目詰まりする場合があります)

ケース底面です

足にはゴムがはめ込まれており、砥石台として使用したときに安定するようになっています

ケース底面にはスリットが設けられていますので、使用後の湿った状態の砥石でも、そのまま入れることができます(ある程度の湿気なら放出可能ですが、水滴等はきちんと拭き取ってから収納しましょう)

キングデラックスや 嵐山6000番など、昭和の頃から販売され続けているロングセラー砥石は、箱が紙製ですので、収納する場合は砥石を乾燥させてからでないと紙箱がふやけてしまいます 表面上は乾いたように見えても、吸水するタイプの砥石を完全乾燥させるには、しばらくかかります

このあたりは、実によく考えて作ってあるなと思います

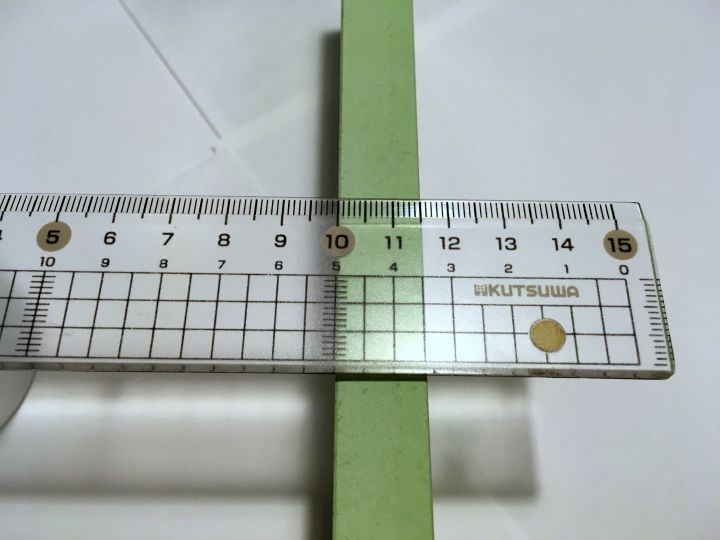

砥石の厚みは実測1.5cmです

包丁を研いでいる途中で、砥石表面を撮影してみました

黒い色は、削れた包丁鋼材の微粒子です

画像のように、目詰まりせずに使えているのであれば、おおよそ上手に使えていると思います

刃の黒幕にウイークポイントがあるとすれば、それは砥石表面の目詰まりです

もう一つは、水切れしやすいということ(これについては後述します)

砥材の剥がれが少ないために平面維持度が高いのは良いのですが、その反面、砥石の目に詰まった鉄粉が研磨粒子とともに砥泥となって排出されることが少なく、結果的に目詰まりしやすいのです

砥石表面に、包丁を滑らせた黒褐色の筋状の跡が多数残り、それが増えるばかりで一向に減らないようであれば、砥石表面の目詰まりが増えていて解消していない状態です

シャプトン

復活砥石

力の入れ具合を変えてみたり、水を多めに使ってみる、もしくは、研ぐ前に名倉砥石を多めに使ってみるなど、研ぎ方を変えてみることをおすすめします復活砥石

左の画像の「シャプトン 復活砥石」は、砥石表面の目詰まりを取るために、シャプトンが専用に制作した一種の名倉砥石です

ある意味「純正の専用品」ですので、刃の黒幕に対する相性も良好です

名倉砥石については、わたしが使っている名倉砥石のページをご覧ください

こちらは、やや水切れしてきた状態の表面です

手前の半分は大丈夫ですが、上の方は水切れに近い状態です

このくらいの頃合いになったら、水切れする前に霧吹きなどで水を吹き、水を足して使用しましょう 水滴を垂らしてもよいです

黒い液体を洗い流す必要はありません

これは砥泥、もしくは砥クソと言われるもので、表面から剥がれた研磨粒子や削れた鋼材(炭化物)などが、水中に分散しているものです

これらも一種の研磨剤としての役割を果たしますし、ベアリング的な効果を持つので、研ぎ味が滑らかになります (一種のクリームクレンザーだと思えば良いのです)

砥泥を上手に使って研ぐことで、砥石本来の番手よりも目の細かい状態に仕上げることも可能です

そのため、中砥から仕上砥に番手を上げるときなどは、(最後の方は)砥泥を溜めた状態で、力の加減を柔らかくして軽めに研いであげましょう

仕上げ砥を使わない場合でも、実番手よりも滑らかに研ぎ上げたい場合も、このような手法を用います

たまに、蛇口の下で、流水をかけながしながら研ぐ方がおられますが、これをやると砥泥を洗い流しながら研ぐことになりますので、「研ぎ方を知らない素人さんなのね」と思われてしまいます

それでも研げないことはないですが、分かっている人は決してやりませんし、おすすめすることもできません

刃の黒幕は吸水不要な点が、すぐ使えるというメリットになりますが、言い方を変えると、水を吸わないので水切れしやすいというデメリットも持ち合わせます

そのあたりがややクリティカルなので、きちんと水管理をしながら研ぐ必要があります

水切れしそうになったら、こまめに加水して、ちょうどよい砥泥の流動性を保って研ぎましょう

このあたりのデメリットを全く説明せず、ただ切削力が高いと言うだけで、諸手を挙げて刃の黒幕をおすすめしているサイトが多いですが、長所は短所の裏返しです

水を吸わない、硬い砥石が何を意味するのか、おそらくわかっていないのでしょう

キングハイパー

#1000番

剛研 玄人

#1000番

刃の黒幕は、硬度の高いステンレス系鋼材に相性が良いですが、画像のようにハガネの包丁にも問題なく使用可能です#1000番

剛研 玄人

#1000番

ただ、マグネシア製法であるがゆえに、砥材を固めるためのセメント材(塩化マグネシウム)が鋼材に悪影響を与える場合があります

塩化マグネシウムの残留を放置すると、鋼材の腐食に繋がりますので、刃の黒幕でハガネの包丁を研いだ後は、一度しっかりと刃を洗うことをおすすめします

たまに、「ハガネの包丁は、研いでいるそばからサビが発生する」と言う方がおられますが、そういう事で悩むのであれば、昔ながらの焼結型の砥石(ビトリファイド製法)の砥石を使うと良いのです

わたしは、刃の黒幕よりも焼結型のキングデラックスを使うことが多く、ハガネの包丁もこれで研いでいますが、研いでいる最中に錆びが出て困ったことは、一度もありません

キングデラックスでは切削力が物足りないというのであれば、より高性能のキングハイパーや剛研玄人がおすすめです

焼結型の砥石は吸水が必要ですが、あれは「必要だから水を吸わせている」とも言えます

吸水が必要な焼結型砥石は、内部に多量の水を溜め込んでいるため、水切れしにくく、研ぎ味も良いですよ

刃の黒幕 #2000番 買うならこちら

● 刃の黒幕 #2000番 (amazon)

● 刃の黒幕 #2000番 (楽天で安い順に検索)

追記:刃の黒幕#2000番グリーンの、その後

セラミック砥石の嘘

砥石メーカーが

明かしたくない事実

ここから上の部分は、刃の黒幕#2000番を購入後程ない頃に書いたものです。砥石メーカーが

明かしたくない事実

画像を見ると判るとおり、砥石の色もきれいな緑色を保持しており、白変が出ておらず、研磨力も十分な状態でした。

(そのため上記レビューも、比較的好意的なものになっています)

その後、3年ほど経過した頃から、次第に状態が悪化し、少し使いづらい砥石となりました。

4年目に至っては最悪の状態で、研いでいるよりも砥石面を調整している時間の方が長いような、酷い状態になってきました。

その状態の詳細や、なぜそうなったのか(たまたま不良個体に当たったのか、それとも典型的な症状なのか)といったことをも含め、さまざまな調査・検証を行いました。

その結果については、左記の電子書籍「セラミック砥石の嘘」に詳しく著述してあります。

化学的にどのような反応が生じているかも、化学式を用いて明らかにしています。

(左に表示されているのが表紙です。画像が出ない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

内容的に、「ここまで赤裸々に書いて大丈夫だろうか?」という思いもあり、独自性も高いオリジナルコンテンツでもありますので、電子書籍化いたしました。

書いてあるのは、砥石メーカーからすると、最も書かれたくない事かもしれませんが、すべて本当のことですので、ぜひとも読んでみて下さい。

おっと、こんな時間に誰だろう?

月寅次郎が使っている砥石

月寅次郎が使っている砥石わたしが使っている砥石の一覧ページです

● 関連ページ:おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

● 関連ページ:砥石台を自作する

● 関連ページ:安い包丁は切れ味が悪いのか?

● 関連ページ:シャープナーを使うコツ

● 包丁と刃物のトップページ:包丁とナイフの評価とレビュー、カスタムやら鏡面やら