梅治作 牛刀(日本橋木屋)

梅治作 牛刀(日本橋木屋)

この包丁は現在レストア中のため、暫定的に現状の画像を掲載しています

現在までに終わっている作業は…

- ピンを抜いてハンドルを外す

- 口金を削り落とす

- 刃体全体の大まかな研磨

- 中子の防錆処理(漆塗装)

- ハンドル材の仮取付

「梅治作」について

「梅治作」は、「二代目 梅治」である村上文雄氏の手による包丁です先代は父親である村上梅治氏

梅治作は、東京牛刀界の最高権威とも言われ、名工によるハンドメイド高級包丁とされています

日本橋木屋のハガネの洋包丁の中では…、

梅治 > No.6/EU鋼(旧スウェーデン鋼) > No.3/日本鋼

…の順で、高価で高級な包丁という扱いとなっています

入手時の状態

入手時の状態です

前オーナーは、おそらくノーメンテで使い続けたのでしょう。ナチュラルな黒錆が出ており、刃面は真っ黒です

刃筋の腐食も酷く、かなり手間をかけて研磨しないと、使えそうにありません

見て判る通り、刃筋もかなりボロボロになっています(一度しっかりエッジを出し直す必要がありそうです)

状態としては「非常に悪い」に相当しますが、以前行った、包丁の分解レストアの経験を活かせば、再生も不可能ではないかと考え、入手に踏み切りました

下記は、入手・分解時に書き留めた、サイズと重量、コンディションです

刃渡り: 195㎜、全長315㎜、背厚2㎜、刃幅41㎜、140g(入手時サイズ)

鋼材: 武生V1(炭素鋼)、本通し、ピン穴内径4㎜

ハンドル:幅21.5㎜、最大幅28㎜、長さ118mm、口金除外長さ103mm

入手時の状態

本来は刃渡り200mmのはずだが、刃先が欠けてわずかに短くなっている

刃体表面の腐食が酷く、見た目もかなり黒くなっている

中子の腐食により、柄の木部が押し上げられ、浮いて隙間が生じている

このため、柄に応力がかかった状態になっており、中子が押され、柄に僅かな曲がりが見られる

(柄を分解して取り去った後は、応力が取れたためか、曲がりが極めて微小となり、ほぼわからなくなった)

柄が浮いており、中子の腐食が進行しているものと思われます

現行製品はハンドル材が縞黒檀とされていますが、この個体は製作年代の相違によるものか、積層強化木が使われています

念のため表面を研磨して確認しましたが、導管が露出せず、積層強化木だとわかります。

現在はカスタム中

現在この包丁は、修理・カスタム中です。分解してこれ以上腐食が進まないように処理してあります

現状で施した処理は…

1.カシメピンをドリルで揉んで外し、柄を分解

2.口金は内側の腐食が酷かったため、金鋸で削って除去

3.ブレード全体に研磨をかけ、錆を除去

4.中子に黒錆化処理を施した後、一旦削り落とし、漆を塗って防錆皮膜を作成

後は、木材を削って柄を作り、装着して塗装を施せば完了ですが、他にもカスタム中の包丁が多々あり、なかなか手を出せない状態が続いています

取り敢えず、元々付いていた柄をデニムヤーン(紐状のデニム生地)で巻きつけ、包丁として使えるようにしています

(衛生面的に褒められたものではありませんが、この状態でもそれなりに使えてしまうため、ついついこの状態で使っています)

追記:竹製の仮固定ピンを作り、圧入してハンドルを固定しました(現状でデニム紐は外しています)

口金の切断・除去

口金を切って除去し、研磨した状態です

おそらく水分が侵入して残留したのでしょう、口金の内側部分のみ腐食が深く進行していました

口金をそのまま残して活かす方法も検討しましたが、口金を取り外さずに中子の錆をきれいに除去するのは無理があると判断し、金鋸で切って除去しました

刃の修正

シャプトン刃の黒幕モス#220番(荒砥)を使い、刃の先端の欠けていた部分を修正しました

峰側をゴリゴリ削って先端を尖らせています

荒砥はこのような修正作業に便利です。ものの5分もかからずに、刃の先端を尖らせる事ができました

(中砥石で同様の作業をやろうとすると、非常に時間がかかります)

この画像だけを見ると、元々先が折れていた包丁というのは、なかなか判らないと思います(意外にきれいに修整できました)

この牛刀は、先端方向に向かってテーパーがきれいに取られており、先端付近の厚みが極めて薄いため、作業時間も少なめで済んだようです

修正前の状態がこちらです。先端が折れて丸まっています

画像ではわかりにくいですが、下方向が峰側で、上側が刃筋になります

動画で見る

現在の状態は、YouTubeでも見ることができますよかったら見てやってください。(他の包丁や研ぎ方もアップしています)

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

ハンドルの仮固定

テープとデニム紐でハンドル材を仮固定し、暫定的に使えるようにしています

ハンドル材は、元々この包丁に付いていた積層強化木を、研磨・清掃したものです

ただ、この状態では布素材に汚れがつきやすく、あまり衛生的とは言えません

そのため、下の画像のような状態に変更しました

ハンドル材の固定には、竹製の割り箸を使用しました

割り箸を、穴に入るか入らないかぐらいまで削り込んで、ちょうど良い外径サイズに整え、最後はハンマーで叩き込んで圧入しています

あくまでも、暫定的に使用可能とするための固定で、後で取り外せるようにと考えての固定方法です

画像の切り出しナイフは、オルファ クラフトナイフをNTカッターのハガネブレードに換装したものです

刃の側面が金色に見えるのは、サビ対策として漆を薄く塗ってあるからです

(チタンコーティングではありません)

中子の抜き具合

中子の様子です(腹側)

柄尻方向に向かって中子の厚みが削がれており、フルテーパードタングのような仕立てになっています

これはどうやら、手作業で鍛造する過程で、結果的に中子がこのような形状に整ってくるようです

少なくとも、プレス打ち抜きの非鍛造工法では、このような形状にはなりません

わたしが持っているミソノのスウェーデン鋼牛刀も同様に、中子が柄尻に向かって薄くなっています

これについて「中の人」に伺ったところ、「刃筋を薄く叩き伸ばす工程で、中子の腹側が薄くなる」と説明されていました

この梅治作牛刀に関しては、腹側が薄くなるというよりも、柄尻方向にかけて薄くなっていますが、このあたりは、鍛造時にどこをどう叩いて伸ばしていくかの違いによるのではないかと推測しています

峰側の中子です

こちらは腹側ほどではありませんが、柄尻方向にかけて厚みが薄くなっています

前述の古いミソノの包丁と、全く同じような仕立てになっています

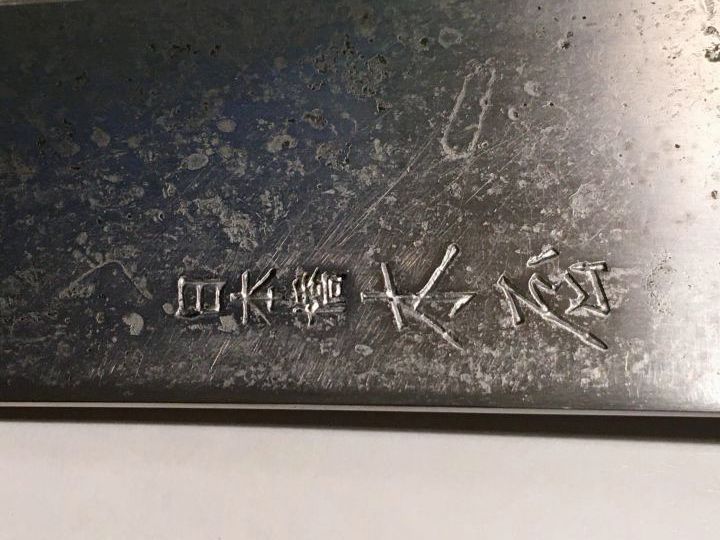

刻印の漆埋め

刻印の部分に手を加える人は稀だと思いますが、この部分を漆で埋めました

窪みが消えることで汚れが溜まらなくなり、洗浄後の水分もひと拭きするだけで済みます

簡単な作業手順を下に示しますが、より詳しい作業内容は、ミソノの包丁のカスタムページをご覧ください

カネヨのクレンザー赤函(粉末)をドカドカ使って、刻印の溝を洗浄します

(左の画像の商品です。実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

これは汚れを取るだけでなく、塗装前の「足付け」のためでもあります

表面が一皮むけ、黒錆が落ちた状態まで持っていくことができました

刻印の溝に、漆を乗せます

漆が硬化した後に、はみ出した部分をサンドペーパーで削り落とし、最後はブルーマジックで仕上げました

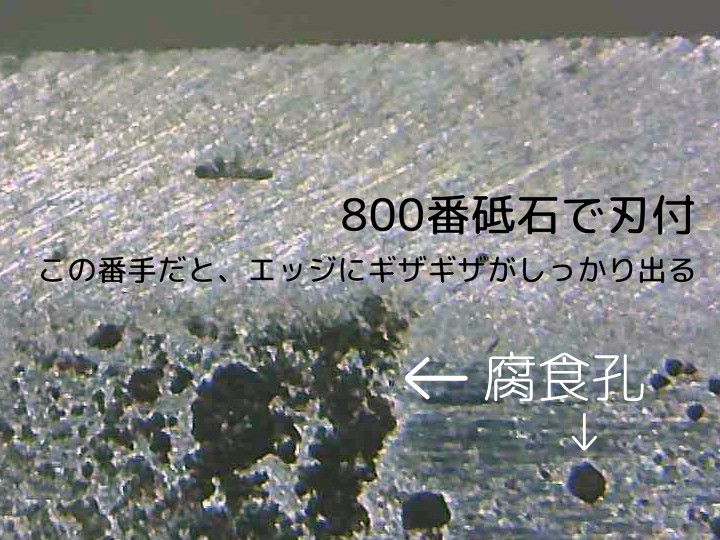

刃付け

一旦、キングデラックス#800番で刃付けしました

刃付け後の小刃です

言うまでもありませんが、よく切れます

敢えて苦言を呈するならば、「わずかなひっかかり」が感じられます

これは下の画像を見るとわかるように、刃筋の近くや小刃の側面にまで腐食孔が露出しているためです

包丁の側面では、これらの腐食孔が、一種の貼り付き防止効果を持ちますので、悪影響ばかりでもないのですが、小刃の角に露出している孔食は、上品で滑らかな切れ味を、雑味のある感触に変えてしまいます

ただこれは、ある程度研ぎ進めば、刃筋周辺の腐食孔(孔食)が研ぎ落とされ、改善されるものでもあります

無理に刃を研ぎ減らしてまで対処するほどのものでもありませんので、通常使用に伴う研ぎ減りで、自然に改善していくのを待ちたいと思います。

キングデラックス(#800番)で刃付けした小刃です(顕微鏡拡大写真)

小刃の角や中央にも、腐食孔が露出していることが判ります

刃の先端を修正する際に、刃筋を一通り荒砥で当たっておいたのですが、腐食が深かったため、少し残ってしまったようです

元々状態が悪いものでしたので、いたし方ありません。研ぐ度に少しづつ修正したいと思います

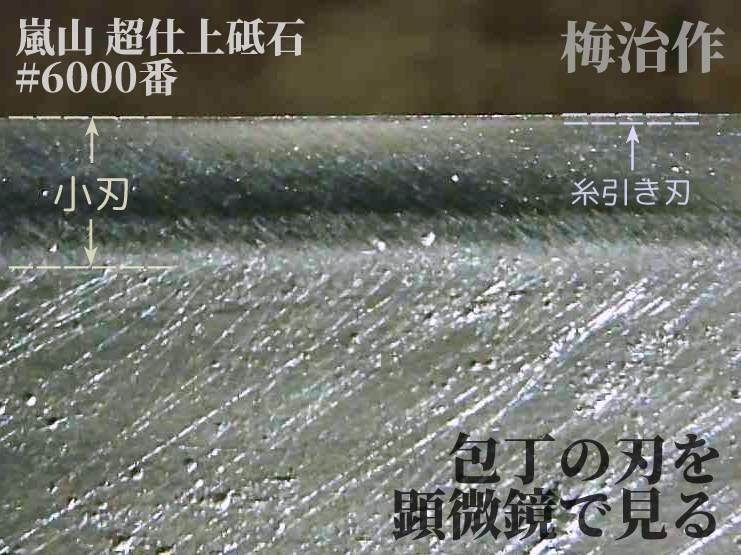

こちらは、 嵐山超仕上砥石(#6000番)で仕上げた状態です(顕微鏡拡大写真)

刃角は標準的な感じに仕上げ、最終仕上げとして糸引き刃を付けています

仕上砥石らしい、滑らかでザラザラ感の少ない、きれいな小刃が付いています

使用した顕微鏡と、その他のミクロ画像はこちらのページ に掲載しています

他の包丁との比較

ミソノのスウェーデン鋼牛刀との比較や、青紙や白紙などの安来鋼との違いについて、色々語りたいところですが、書き出すとえらく長くなりそうなので、機会があったらゆっくり書こうと思います

一言で書くと、日本橋木屋のスウェーデン鋼をほんの少し硬くした感じです(現在の商品名は「EU鋼」ですが、名称が変わっただけで鋼材は同じです)

牛刀として使いやすいように、しなやかさを残しながらも、きっちり切れる硬さも持っています

これはこれで、とても「いいものだ」と思いました。

日本橋木屋のハガネの洋包丁が、2本揃ってしまいましたがたまたまです。

(木屋がお気に入りとか、そういうわけではありません)

同じようなハンドメイド主体の牛刀としては、杉本のSHM(スペシャルハンドメイド)なども有名で、使ってみたいとは思いますが、新品だと流石に高価ですね なかなか手が出ませんし、これ以上包丁を増やしてどうするのだと自戒しています

これはあくまでも個人的な意見ですが、「名工が手作業で作った包丁」というのは、それだけで一つの価値があり、それはそれで素晴らしいものです

ただ、別の視点から見ると、個人事業レベルの製造規模でしかないため、スケールメリットが出せず、コスパの悪さも最強レベルです

コスパが悪い点を、銘の威光(ブランド力)で見えなくしているとも言えます

ミソノのEUカーボン鋼(日本橋木屋におけるNo.6EU鋼包丁)なども、梅治作と同様に、熟練職人が手作業で作っており、これはこれで梅治作に勝るとも劣ららない素晴らしい包丁です

作っている人が、個人事業でやっているか、会社の中で「中の人」としてやっているかの違いはありますが、熟練職人が熱間鍛錬を行い、ハンドメイド主体で作っているという点は同じなのです

ただ、会社として製造するか、個人生産なのかの違いで、世に出た時の価格にかなりの開きが出てしまうことも事実です

このページの冒頭で「梅治 > No.6/EU鋼」と書きましたが、これはあくまでも製品価格の話しであり、包丁としての素晴らしさで言うならば、どちらも大きな差異はありません

少なくとも、コスパで比較するなら「ミソノ製 EUカーボン鋼包丁」の圧勝でしょう

日本橋木屋の製品は、ブランド代が入る分だけコスパ的には分が悪いです。なにしろ有名デパートなどでうやうやしく販売しているのですから、テナント代や売り子さんの人件費がかかって仕方ないのです

個人的には、鋼材そのものの硬さでは、武生V1を使用している梅治を評価したいところですが、薄手でしなやかなブレードの扱いやすさ、鍛造整形の素晴らしさ(刃筋付近を極薄に仕立てており、「抜け」が良い)に関しては、わたしが所有するビンテージのミソノ(ミソノと日本橋木屋の両方の銘が入っている包丁)の方が、良好であり、個人的に好みです

武生のV1鋼材

この「梅治作」には武生特殊鋼材のV1号(ハガネ)が使用されています

「V1」は、(公式情報によると)炭素量が1.10~1.20、HRC64以上とされています

炭素量だけで比較すると、青紙や白紙の1号と2号の中間あたりに位置します

上の画像は、ブレードを押し曲げてしならせた状態です。このように曲げても、パキンと折れそうな不安感は感じません。いい意味でのしなやかさを持っています

おそらく、靭性がしっかりしているのでしょう。洋包丁である牛刀は、硬さと靭性のバランスが重要というのが持論ですが、なかなかいい塩梅だと思います

わたしが持っているもう一本の牛刀、日本橋木屋のスウェーデン鋼牛刀(ミソノ製)も、バランスが良好で素晴らしい牛刀ですが、こちらは梅治と比べると、少しだけ柔らかくしなやかで、硬度は僅かに低い感触です。

ただ、その分短時間で容易に刃が付きますし、なおかつ刃が極薄に仕上げられており、刃の抜けが非常に良好です(靭性が高いため、ギリギリまで刃を薄く仕上げることが可能となっているようです)

どちらも甲乙つけがたい、素晴らしい牛刀だと思います

(個人的な意見です。好みもあると思います。しなやかさを活かして華麗に切る場合は良いですが、肉の筋や腱を叩き切るような使い方が多い場合は、しっかりと厚みのある頑強なブレードの方が相性が良いとも思います)

補足

炭素量や硬度だけで鋼材の良し悪しを計るのは早計です

すべての鋼材は繊細な添加元素のバランス(成分設計)の上に成り立っています。炭素量が少なくてもクロム分の割合によって焼入れ性が向上し、結果的に高硬度に仕上がる鋼材もあります

鋭いエッジを形成するには最低限の硬度が必要ですが、「かかりの良い刃」に仕上げるには、炭化物が微細球状化されていることが必須です

切り進み時の滑かさよりも、切りかかり時の刃がかりの良さを求めたい場合は、鋼材硬度よりも炭化物の組成の良さを優先すべきです

V1鋼材を採用している包丁

V1を採用している包丁には、他にも…「かね惣の日本鋼」、「築地正本の特上鋼」などが挙げられます

(ちなみに、築地正本の上鋼は、日立金属製のSK3です)

ハガネの鋼材というと、どうしても日立金属の安来鋼のネームバリューが高く、青紙や白紙ばかりが取り上げられます

ですが、V1号は牛刀やペティナイフなどの洋包丁にあてがうと、ウエルバランスでなかなか使いやすく感じます

刃の切っ先を薄く研ぎ抜いても、しなやかで安心感があり、扱っていてクリティカルな感じがしません。それでいて良く切れるのです

青紙や白紙のような、パリンパリンの噛み付くような刃とは異なりますが、これはこれで(洋包丁として)非常に実用的なブレードに仕上がります

刃抜けを良くするために刃の先端を極薄に仕上げても、靭性が充分なだけに安心して使え、なおかつ良く切れるというのは、「洋」の包丁における重要な要素です

V1はそれに応えるだけの性能を持っていると感じました

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール