イトーキ・スピーナ(OAチェア)の分解

最終更新日: 作者:月寅次郎

イトーキ・Spina(スピーナOAチェア)の分解作業手順です

今回の分解は、ガスシリンダー交換の準備作業として、座面、座面ベース、背もたれ、メインフレーム、リクライニング機構等を取り外します

インナーシリンダー上部を露出させ、叩き出しが可能な状態にするための分解作業です

オフィスチェア ガスシリンダーの交換:目次

-

オフィスチェアのガスシリンダー交換・外し方

-

イトーキ・スピーナ(OAチェア)の分解(当ページ)

-

ガスシリンダーの分解(アウターシリンダーからインナーシリンダーを分離)

-

ガスシリンダーの叩き出し(アウターシリンダー)

-

ガスシリンダーの叩き出し(インナーシリンダー)

-

インナーシリンダーの取り外し(裏技編)

-

ガスシリンダー取付時の注意事項

-

ガスシリンダー交換(整備上級者が教える小技)

-

ガスシリンダーの選び方(外径サイズよりも座面高)

-

イトーキ Spina(スピーナ)レビューとメンテ、修理

-

ブレード固定ピンを、ピンポンチで叩き出す(オピネルナイフ)

-

圧入されたガイドレールピンの抜き取り(乗用車用エンジン)

イトーキ Spina

スピーナチェア

作業対象となるイトーキSpina(スピーナ)ですスピーナチェア

わたしが実際に使っている椅子で、今回の作業対象です

すでに10年ほど使用しており、毎日長時間座っているため、着座時間も相当なものになっています

座面の取り外し

底面裏の4つのボルトを外し、座面(実際に座るクッションの部分)を外します

上の画像は、取り外した座面ベースの裏側です

座面ベースを取り外す

ko-ken

ソケットハンドル

座面ベースを取り外しますソケットハンドル

座面ベースの側面にある4つのボルトを緩め、カラーごと抜き取ると座面ベースが外れます

この部分には両側にも樹脂製の白いカラーが挟まれており、外す時に落ちて転がっていきやすいです(紛失しないよう気をつけて作業したいところです)

使っているのはko-kenのラチェットハンドル「3753PB」と、ヘックスビットソケットです。この「3753PB」は、Ko-kenがZ-EALブランドを出す前の定番ラチェットハンドルですが、いまだに現役で使っています

(左の画像の商品です、実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

イトーキ

スピーナ(中古)

わたしが使用しているイトーキSpinaは、定価10万を超える高級チェアですので、複雑で凝った機構を内蔵しており、座面を外した後、ロッキングストッパーを外すために、左右のダイキャストフレームを分離し、背もたれを取り外す必要がありましたスピーナ(中古)

数万円程度の普及型オフィスチェアであれば、比較的構造がシンプルですので、ここまでの作業は必要ないケースがほとんどでしょう

ただ、あまりに安価な椅子は、ガスシリンダー交換作業を考慮していない構造となっていることもあります

いわゆる「使い捨て」です

破壊でもしなければ、ガスシリンダーの上部が露出できない場合、ガスシリンダーが壊れたら、それで終わりの「使い捨て椅子」であると考えて、椅子そのものを買い替えた方が良いでしょう

座面ベースが外れました

樹脂カバーを外す

エーモン

内張りはがし

樹脂カバーを外し、内部機構にアクセスできるようにします内張りはがし

この手の樹脂カバーは、爪で嵌っているだけですので、爪の噛み合わせを外せば簡単に外れますが、年月の経過したものは樹脂パーツの柔軟性が劣化し、「爪」や「受け」がポリッと折れる事があります

室温が低い状態で作業する場合もそうなりやすいです

樹脂パーツ外しに慣れていない人は、どこに爪があるか判らずに途方に暮れるか、力任せに引っ剥がして、爪を折ってしまうことがよくあります(樹脂パーツ外しあるあるです)

上手く行かない場合は、樹脂製でヘラ状の「内張り剥がし」を使いましょう。狭い隙間に差し込むことができますので、指ではどうにも埒が明かない時に有効です

二股タイプの金属製内装外しは、ここでは使いません(あれは自動車内装の固定クリップを外すための工具です。オフィスチェアには適していません

ko-ken

ソケットレンチセット

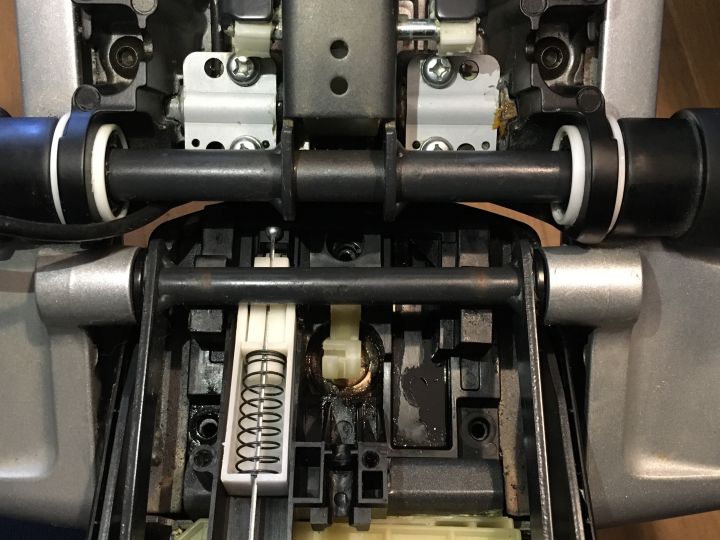

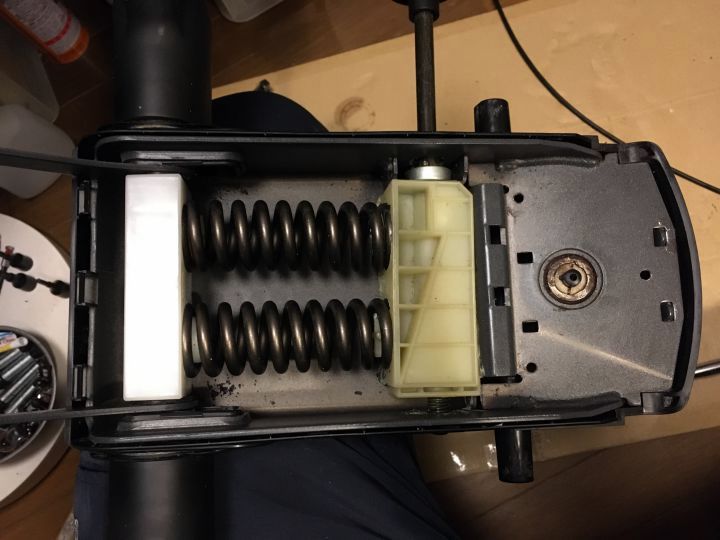

内部の構造ですソケットレンチセット

下半分が「ロッキングストッパー」になります(背もたれの角度を調整する機構)

中央少し下(スプリングの右横)に、インナーシリンダーの上端部が見えています

この状態からシリンダーを叩き出すことができれば楽なのですが、「昇降ボタン押下レバー」がシリンダー上部に被さっているため、叩き出し作業ができません(構造上、いたしかたありません)

ko-ken

ソケットハンドル

Z-EAL

レバーを上に上げて、インナー上端部を露出させたところですソケットハンドル

Z-EAL

シリンダー上部中央に位置する突起は、ガスシリンダー内の弁を操作するボタンです(押すとシリンダーが伸び、椅子が高くなります)

よく見ると、シリンダー上端部の外周に錆が浮いていることが判ります

錆が出ると固着が強固になりますので、叩き出しの障害となります(あまり好ましい状態ではありません)

背もたれを取り外す

イトーキ スピーナ

新古品・未使用

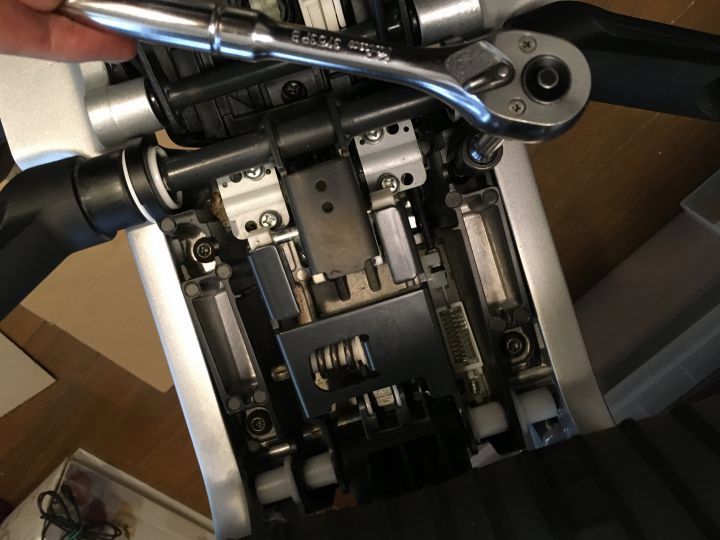

ソケットレンチを使用して、メインフレーム取り付けボルトを緩めます新古品・未使用

左右に2つあるシルバー色のパーツが。この椅子の「メインフレーム」です

背もたれをメインフレームに取り付けてあるボルトも、同様に外します

この部分は4本のボルトのうち、1本のみ嵌合が異常に固く、ヘックスボルトのネジ穴を舐めないよう気を使っての作業となりました

後で確認したところ、ボルト取り付け穴に「ずれ」があり、わずかに斜めになっていたために余計な力がかかっていたことが判りました

ヘックス穴の深さにもう少し余裕があれば、このくらいは余裕で作業できたのですが、ボルトの緩み止め剤(ロックタイト)が多めに塗布されていたこともあり、少し危なっかしい感じがしましたので、念の為スクリューグラブを使用しました

本来はボルト/ナットではなく、ネジに使用するものですが。完全に舐めてしまうといろいろ大変ですので、予防策です

背もたれが外れました

(内部機構の一部も取り外しました)

上の画像のメインフレームは、嵌っているだけの状態です

左右から抜き取るだけで、メインフレームが外れます

フレームを取り外す

Ko-ken Z-EAL

エクステンションバー

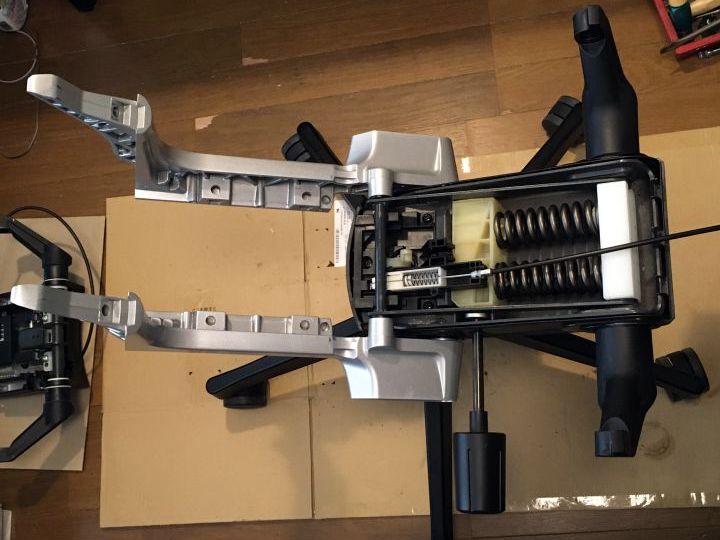

外したメインフレームですエクステンションバー

重厚なダイキャスト品が使用されており、しっかりとコストをかけた造りになっていることが判ります

鉄板をプレスして作った安物とは、大きな違いを感じさせる部分です

このイトーキ・スピーナは、何年使っても全くギシ音が出ませんが、それはこのように骨格部分が堅牢にできているため、フレームがたわむことなく、設計した通りに作動するからです

メインフレームを取り外すと、ロッキングストッパー(リクライニング角度を調節しているアッセンブリー機構)を外すことができます

ロッキングストッパーを外すと、インナーシリンダー上端部が露わになります

Ko-ken

ヘックスビット

ソケット

Z-EAL 差込角3/8

スピンナハンドル

分解作業の完了ですヘックスビット

ソケット

Z-EAL 差込角3/8

スピンナハンドル

今回は、ガスシリンダーの交換(叩き出し)のための準備作業ですので、ここで分解終了となります

これ以上分解する必要はありません

「急がば回れ」というやつで、ここまで作業を進めると、叩き出し作業も非常に簡単になります

後は、当金を当てて、真上から衝撃を与えれば良いだけです

具体的な叩き出し作業の方法は、以下のページを参考にしてください

● アウターシリンダーの叩き出し のページ

● インナーシリンダーの叩き出し のページ

ガスシリンダーを叩き出す前に、インナーシリンダーとアウターシリンダーを分離しておくと、作業がさらにやりやすくなりますので、そちらもご併読ください

● ガスシリンダーの分解 のページ

ガスシリンダーは、テーパー形状で嵌っているだけですので、固着が緩むとストンと外れます

円柱形状の圧入ではあリませんので、最後まで叩き出す必要がありません

なお、実際の叩き出し作業は、インナーシリンダーとアウターシリンダーを分離させてから行った方が、スムーズかつ確実に行えます

● ガスシリンダー交換の概要・まとめのページに戻る

イトーキ Spina 買うならこちら

● イトーキ Spina (amazon)

● イトーキ Spina (楽天で検索)

KTC

パーツトレイ

今回使用した工具ですパーツトレイ

ラチェットレンチは、差込角3/8のko-ken製を使用しました

差込角1/4のFACOM製ラチェットセットも所有していますが、適応トルクを考えると「3/8サイズ」が、丁度よい感じでした(「1/2」を持ち出すほどでもありません)

わたしは30年ほど前に購入した「 3753PB 」を、今でも大事に使っていますが、今買うなら Z-EAL 2725Z が良いでしょうね(非の打ち所がありません)

なお、上の画像には写っていませんが、「 エクステンションバー」も適宜併用しています

上から数えて9枚目の画像に写り込んでいます

スピンナーハンドルは、少し大きめのトルクをかける時や、「本締め」の時に使っています

画像中央のお皿は、「マグネット付きパーツトレイ」ですが、こういったDIY作業に便利です

ボルトを外した順番に並べて置けて、少々動かしても転がらないので、ネジやボルト類の分類・順番が明確になります(組み付け時に差が出ます)

一番下の「指し棒」みたいなのは、「 ピックアップツール」と呼ばれる「磁石付きの伸縮自在棒」です。手の届かない隙間に落ちたボルトを拾うための便利工具です

ボルトが転げ落ちて隙間に挟まった際、一度だけ使用しています

ロッキング

プライヤー

わたしの工具箱ですプライヤー

ソケットレンチ類は Ko-ken(山下工業研究所)と FACOM(ファコム) 、

コンビネーションレンチは STAHLWILLE(スタビレー)

トルクレンチとメガネレンチは PROTO(プロト)

通常タイプのドライバーとヘックスレンチは PB SWISS(ピービースイス)

貫通ドライバーは KTC(ケーティーシー) で揃えています

その他には KNIPEX(クニペックス)のスナップリングプライヤーやラジオペンチ、 BAHCO(バーコ)のモンキーレンチなど

※ ちなみにPROTOは、スタンレーに買収されて以降、国内では並行輸入品しか流通しなくなり、知名度も低下してしまいましたが、決して悪い工具ではありません

ロッキングプライヤー は、元祖バイスグリップを使っています(アーウィン社買収前の製品のようで、「IRWIN」のロゴが無く、「PETERSEN MFG.CO」「DEWITT NEBR.USA」の刻印があるので、ネブラスカ州のデ・ウィットで製造された由緒正しい製品のようです)

工具は一流品の本物を使いましょう (違いのわかる人は特にです。使えばわかります)

そして適材適所で、作業に合った工具を選択しましょう

ソケットやメガネレンチで回すべきところを、スパナでやるようなことをしていると、後々自分に返ってきます

● DIYのページに戻る

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2435f39a.fc5a94d5.2435f39b.ed1724b6/?me_id=1378534&item_id=10016435&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fofficebusters-tenpo%2Fcabinet%2F3487%2F348701_ms_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2435fe52.76fa4b0d.2435fe53.585123d3/?me_id=1229097&item_id=10000533&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkagucombo%2Fcabinet%2F00670336%2Fimg55524276.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)