イトーキ Spina(スピーナ)レビューとメンテ、修理

最終更新日: 作者:月寅次郎

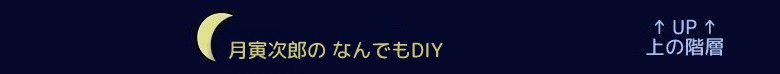

上の画像が イトーキ Spina(スピーナ)です

個人的にイトーキ スピーナを10年以上使用しています

毎日長時間座っているため、着座時間もかなりのものになりますが、改めて思うに、「スピーナは、良い椅子」です

スピーナの良い点は、椅子本来の機能は極めてしっかりしているにも関わらず、アーロンチェアやコンテッサのようにバカ高くなく、機能性重視のところが高く評価できるところです

いわゆる質実剛健タイプの、良くできたOAチェアです

オフィスチェア ガスシリンダーの交換:目次

-

オフィスチェアのガスシリンダー交換・外し方

-

イトーキ・スピーナ(OAチェア)の分解

-

ガスシリンダーの分解(アウターシリンダーからインナーシリンダーを分離)

-

ガスシリンダーの叩き出し(アウターシリンダー)

-

ガスシリンダーの叩き出し(インナーシリンダー)

-

インナーシリンダーの取り外し(裏技編)

-

ガスシリンダー取付時の注意事項

-

ガスシリンダー交換(整備上級者が教える小技)

-

ガスシリンダーの選び方(外径サイズよりも座面高)

-

イトーキ Spina(スピーナ)レビューとメンテ、修理(当ページ)

-

ブレード固定ピンを、ピンポンチで叩き出す(オピネルナイフ)

-

圧入されたガイドレールピンの抜き取り(乗用車用エンジン)

スピーナは内部構造が凝っており、使用パーツは重量級

上の画像は、スピーナのガスシリンダーを交換するため、分解した際に撮影した画像です

スピーナの内部構造はかなり凝ったものになっており、パーツの一つ一つに贅が尽くされています

メカ好き目線で、スピーナを解説してみましょう

角のように伸びている銀色の二本のパーツはメインフレームです

肘掛けとの接合部分には、ボリュームが多めに取られており、高い強度が有ることがうかがい知れます

(わたしの体重は63kgですが、座面から腰を浮かし、肘掛けだけに全体重を載せても、びくともしない強さです)

他メーカーの有名チェアと比較しても、遜色のない頑強さです

(どうかすると、20万クラスの高級椅子よりも、しっかりしたパーツが使われています)

エルゴヒューマン

オフィスチェア

ベーシック

取り外したフレームを並べてみましたオフィスチェア

ベーシック

アルミの鋳造品(ダイキャスト)だと思われますが、かなりずっしりとした重量があります

強度を保つためのトラス状のリブや、要所での「肉抜き」など、かなり凝った構造です

ともすると無骨とも言えるような極太フレームですが、椅子全体の外観からは目立たないような位置に配置されているため、こうして分解でもしなければ、あまり意識することはありません

縁の下の力持ちであり、まさにバックボーンです

ハーマンミラー

アーロンチェア

グラファイト

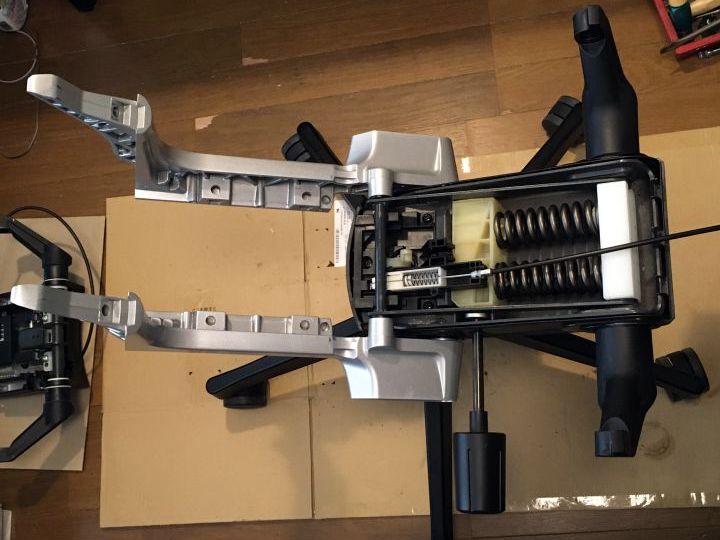

こちらは、座面の下に収められている、背もたれのロッキング用スプリングですアーロンチェア

グラファイト

極太のものが2本使用されており、節度ある作動感を実現しています

座面下のダイヤルを回し、スプリング強度を調節すれば、体重の軽い女性の方から重量級の方まで、ちょうど良いクッション感を得られます

その右側にはガスシリンダーの先端が顔を出していますが、荷重を一手に受けるこの部分は、かなり厚みのある鉄板が使用されており、左右の溶接跡(ビード)も、適切な厚みできれいに溶接されています

間違ってもスポット溶接ではありません

こういった基本構造の部分は、安物の椅子と比較すると、段違いの強度と耐久性を持っています

10年以上使っても、全くへたりません

実に素晴らしいです

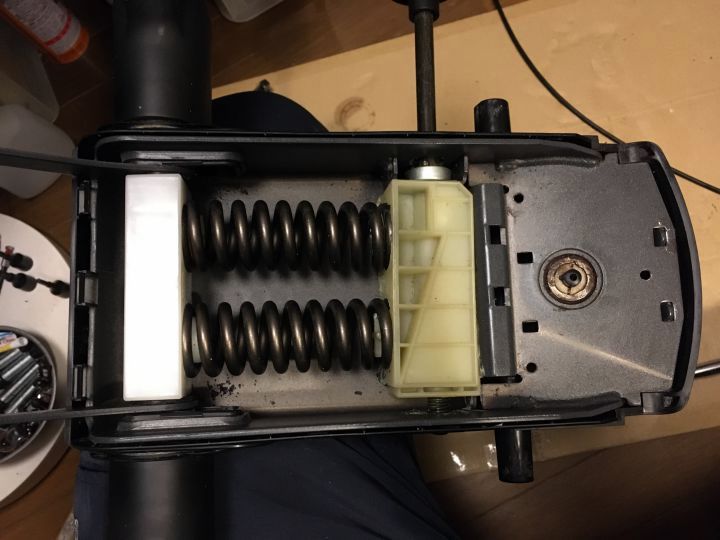

こちらは座面の裏側です

座面の横幅いっぱいのところに、固定用の穴が設けられており、構造的に強固なものになっています

低価格の椅子は、底部の中央付近で固定されています

構造的な強度が高く、使用部材もしっかりした物が使用されているため、これまで異音が出たことがありません

オカムラ

コンテッサ

セカンダ

こちらは、座面の取り付けボルトとカラーですコンテッサ

セカンダ

椅子としてはかなり強度の高いものが使用されています

過剰品質では? …と、言いたくなるような太さです

アーロンチェアやコンテッサなど、20万円オーバーの高級椅子は、(基本機能が優れているのは当然ですが)はっきり言ってしまうと「ポリッシュ+クロムメッキ」の『パーツの表面仕上げ』にお金がかかっているだけです

スピーナも、バックレストのフレームまで金属製にして、なおかつポリッシュ仕上げにすれば、軽く20万オーバーの椅子になることでしょう

ですが敢えてそうせず、椅子としての高い価値を、リーズナブルな価格で実現しているのがスピーナの良いところです

「金額が高ければ高いほど、優れた製品だ」と誤解してしまう人や、「高額な製品を使うことで、自分をよく見せようとする」方も、世の中には一定の割合でおられますので、アーロンチェアやコンテッサのような、ハイエンド戦略も一定のマーケティング的成功を収めています

ただ個人的には、スピーナのような質実剛健派の椅子の方が、断然好みではあります

成金的な匂いのする椅子は、嫌らしい感じがして、正直あまり好みではありません

イトーキ Spina(スピーナ)のレビュー

イトーキ Spina

スピーナチェア

ランバーサポートがしっかりしており、腰を後ろからぐっと支えてくれますので、毎日長時間の座り仕事をする場合でも、腰がとても楽ですスピーナチェア

わたしがスピーナを使い出したのは2011年10月ですので、購入してから既に10年以上使用していることになります。この椅子を使いだしてからは、ぎっくり腰が出なくなりました

若い頃に、何度か酷いギックリ腰になったことがあり、それ以来腰に負担のかかる作業をすると、軽い腰痛が出ることもありましたが、そのような事もめっきり減りました

スピーナは、椅子としてはそこそこ高額な部類になりますが、腰痛が慢性化すると、クオリティ・オブ・ライフ(人生の質)そのものが大きく低下します

わたしが、富士山より高い山に登ったり、沢登りをしていられるのも、足腰に問題を抱えていないからでもあります

会社勤めの方は、会社が用意した椅子以外に選択肢がありませんが、フリーランスやリモートワークで自宅仕事の方の場合は、仕事用の椅子にそれなりの物を使うべきでしょう

コストに見合うだけの価値があるというものです(10年後に自分の身体に返ってきます)

ハーマンミラー

アーロンチェア

ポリッシュ

※ イトーキ スピーナに限らずとも、ハーマンミラーのアーロンチェアや、オカムラのコンテッサなど、市場で一定の評価が確定している椅子は、どれも甲乙付け難く、申し分ありませんアーロンチェア

ポリッシュ

このくらいのレベルになると、「どれが最も良いか?」と考える必要はありません

「どれも良い椅子」なのです

敢えて言うなら、アーロンチェアとコンテッサ(セコンダ)は、どちらも20万クラスの高級椅子ですが、スピーナは10万円クラスのコスパの高いところが良いところです

機能は落とすことなく、メッキ仕上げを多用せずにコストを落としています

ちなみに、アーロンチェアはベーシックグレードですら高価なので、メッキ仕様にすると30万円クラスとなります

イトーキ Spina(スピーナ)の外見的特徴は、背もたれの素材にエラストマーを採用しているところです。布張り(クロスバック)の製品も販売されています

一般的な布張りと異なり、耐久性が高く、長年使用しても外観が古びないのが良いところです

汚れが付いても洗剤でゴシゴシ洗えるので、長期的なメンテナンス視点で考えると、なかなか優れた素材です

スモークグレー色を選べば、背もたれが半透明のため、小さな部屋に置いても圧迫感が少ないのも気に入っています

リクライニングレバーの樹脂バネを自作・交換する

オレンジ色の樹脂は、リクライニングレバーに内蔵されているもので、一種のバネとして作動しています

経年による加水分解が生じているのか、ヘタってボロボロになっています

2017年に一度椅子を分解した時は、ここまでボロボロに崩れていませんでした

ただ、ヘタって高さが不足していたため、たまに誤作動を起こしてレバーがスカスカになることがありました

前回の作業時には、この対策として紙を重ねたものをスペーサーとして挿入し、バネの嵩上げを計っていました

レバーが2つあるのは、一つがリクライニングの傾き量を調整するレバー

もう一つは、ランバーサポートの自動せり出し機能をロックするためのレバーです

座面昇降高さの調整レバーもありますが、こちらには樹脂バネは入っていません

イトーキSpinaには、さらにリクライニングの硬さ調整ダイヤルもありますので、合計4つの調整機構があることになります

今回は、硬質ウレタンフォーム(一種のスポンジ)をカットし、バネの効果を持たせることにしました

サイズは現物合わせのフリーハンドでカットしています

レバーに納めた状態です

バネとしての力に少し不足があったようで、この後装着してみたところ、スカスカした感じでしっとりとした操作フィーリングが出ませんでした

シートまな板の端材をスペーサーとして挿入してみたところ、バネの圧力が高まり、丁度良い操作感と確実な作動を出すことができました

とりあえずは大成功ですが、この硬質スポンジにどれくらいの耐久性があるのかまでは判りません

この状態のまま使用して、実際に検証してみたいと思います(2021年11月よりこの状態で毎日使用中です)

その他の画像

アウターシリンダーの内側にある硬質ウレタンスポンジです

経年劣化でボロボロになっています

このウレタンは、底突き防止用に挿入されています

座って荷重をかけた状態でレバーを操作し、ガスを抜いて座面を下げた時に衝撃が来ないようにするためのものです(乗用車やバイクのサスペンションの内部にも同様のスポンジが入っています)

この素材がカスカスになってしまうと、底突き時のフィーリングが悪化します

キャスターです

これはナイロン樹脂製のキャスターですが、今はフローリングの床で使用しているので、より静寂性の高いウレタンホイールのものに交換する予定です

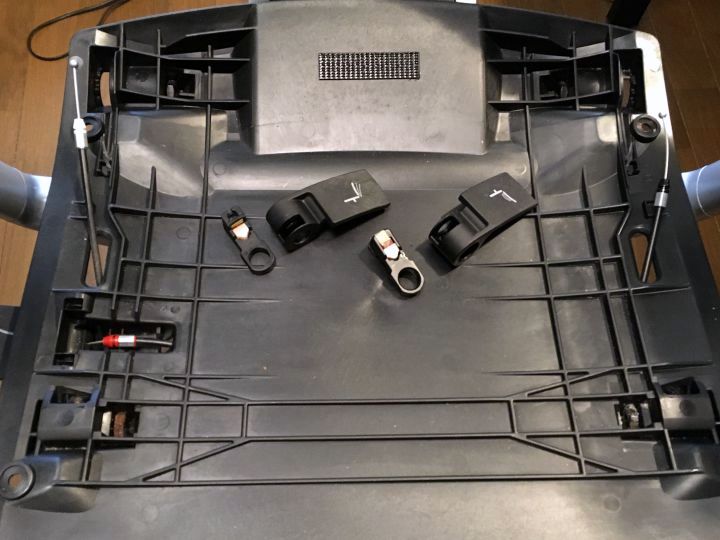

座面クッションを取り外し、座面ベースのみにした状態

ベースの奥側に貼り付けているのはマジックテープです

座面カバーを簡単に取り外せるよう、ボルト固定からマジックテープ固定に変更してあります

このおかげで、座面カバーの洗濯が簡単にできるようになりました

操作レバーに接続するためにワイヤーが3本あります

それぞれ赤、白、黒と、末端の色で分けられており、座面ベースには、「クロ」や「シロ」のエンボス文字がモールドされているため、ケーブルの誤接続を防ぐようになっています

座面クッションの裏側です

少しへたってきている感もあり、さすがに新品時の感触はありませんが、未だに問題なく使えています

昇降レバーを外したところです

無理にこの部分を外さなくても、ケーブルの反対側の「タイコ」を外した方が、作業的に早くて楽です

樹脂パーツを痛めることもありません

写っているドライバーは、「PB」のドライバーです(スイス製)

これは貫通タイプではありませんので、叩き作業には使えません。30年ほど前に購入して以来、愛用しつづけています

イトーキ Spina 買うならこちら

● イトーキ Spina (amazon)

● イトーキ Spina (楽天で検索)