おにやんま君は効果なし?それとも有り?

『自作 おにやんま君』(初期型・リアルタイプ)

このページは、虫よけグッズの「おにやんま君」に関するまじめな考察です。

理詰めで考えた結果をまとめたものですが、こういう視点で書かれた記事を見たことがないので、ここに掲載します。

筆者はこれまで、「リアル型」と「ストラップ型」の二通りを自作してきましたが、個人的な意見を言わせてもらうと、リアルタイプのおにやんま君は、「単なる商業的な産物」と言わざるを得ません。

● あわせて読みたい:おにやんま君(パラコード)の自作

:目次

これまでに自作したおにやんま君

おにやんま君(リアル型・自作品)

こちらは自作の「おにやんま君」です。

(短期間ですが、以前使用していました)

これはこれで悪くはないのですが、風が強いと羽根が煽られることもあり、決して耐久性の高いものではありません。

ピクニックのような山なら良いですが、藪こぎなどしようものなら、すぐに壊れてしまいます。そして何より、いくら精巧に作っても、見た目がダサいです。

「どうしてトンボ付けてるの?」と、訊かれることもあり、その度に説明が面倒です。

ちなみにこの「リアルタイプ」、どのような材料で作っているかというと…、

- 胴体:発泡トレー(黒)

- 羽根:三幸製菓 ミニサラダ のトレイ部分

-

黒色:黒色ビニールテープ(全体に巻き付け)

-

黄縞:3Mスコッチ マスキングテープ(カット&貼り付け)

- 目玉:アルフォート大袋の裏面(アルミラミネート)を貼り付け、マッキー 緑を塗る

- 脚 :ビニールタイ(本体ボディに穴開け挿入)

このリアルタイプをより機能的に改良したのが、下のストラップ型です。

「形状的にトンボに似せることにこだわるよりも、黒・黄の縞模様を強調させ、被視認性を上げた方が効果が高いのでは?」との考えに基づいています。

田畑に張ってある「鳥よけキラキラテープ」や、カラスよけの目玉グッズと同じで、相手を驚かせて警戒させれば良いだけなのですから、リアルに似せる必要性はないのです。

おにやんま君(ストラップ型・自作品)

こちらはストラップ型です。

目玉も羽根もありません。縞模様しかありませんが、吊り下げて装着することで動きを演出し、視覚的にも太く・長く・より目立つようにと考えて作ったものです。

上の画像のストラップ型虫除けは、購入可能です

● おにやんま君効果の虫除け(パラコード・ストラップタイプ)(ヤフオク)

市販品「おにやんま君」の効果のほどは? あえて疑問を呈す

元々はトラロープが発祥

このようなトンボを模した虫よけは、『トラロープを切って吊るしておけば、虫が寄って来ない』という伝承から商品化されたものです。

元々トラロープでも忌避効果が確認されていましたので、無理にリアルにする必要はありません。

※ トラロープというのは、黄色と黒のポリエチレン製ロープです。

● 商品例:トラロープ #12x100m (amazon)

おにやんま君は、トラロープにヒントを得て製品化・商業化されたグッズに過ぎません。

また、2023年には…、

虫除けに良いと話題の「オニヤンマくん」ですが、高くて買えないのでおれは「トラロープくん」です。…というツイートが話題になりました。

今日はこいつのおかげでブヨに刺されませんでした。

このため、元々「オニヤンマくん」が先であり、トラロープを使った虫よけは「オニヤンマくん」の模倣だと勘違いしている方も出ましたが、これは、全くの逆です。

誘引と警戒の違いこそあれ、原理は魚釣りのルアーと同じ

「おにやんま君」は、一種の「逆ルアー」です。作用的に異なるのは、対象を魅了して近づけるか、警戒させて遠ざけるかの違いです。

魚釣りの世界で、ルアーにヒレが無く、イカ釣り用の餌木に脚はありませんが、それで十分事足りています。

「スプーン」になると、「色付きの金属板に針が付いただけ」みたいな製品も多いですが、それでも魚は釣れるのです。

右の画像は、オルルド釣具のバーブレスフック マイクロスプーンです。

右の画像は、オルルド釣具のバーブレスフック マイクロスプーンです。これは凝ったカラーリングが施されたものですが、単色のスプーンでも魚は釣れます。

この場合、『スプーンがよく動き、その動きに応じて光を反射して、キラキラ光る』という点が、アピールポイントとなります。

見て分かる通り、スプーンは、ただの色付きの金属板であり、小型の魚には見えません。

ですが、外観が似ていなくとも、ヒラヒラと動くことによって、魚の本能に強く訴えかけるのです。

(動かなければ、ただの金属板です。魚の注意を引き付けることはできません)

猫ときゅうりの例

別の例を挙げると、猫と「きゅうり」があります。猫のそばに「きゅうり」を放り投げると、驚いて飛び退きます。

これが本能による警戒反応であることは明らかです。なぜ驚くかというと、細長い形状を蛇と誤認し、恐怖反応を呼び起こすのではないかと考えられています。

ここで重要なのは、猫がきゅうりそのものを怖がっているわけでは無い。ということです。

最初からきゅうりだと気づいている場合、猫は驚きません。

蛇に似た形状の細くて長いものが、突然動いたり、いきなり視界に入ってくることで、結果的に驚いているのです(ココ重要)

このような例を鑑みるに、「おにやんま君」も、実物のトンボに精密に似せる必要はないことが分かります。

実物に似ているほど効果が高いというものではなく、むしろ、実物の特徴をより際立たせ、被視認性を高める(※1)ことで、実物以上の効果を得られる場合もあります。

(「オニヤンマよりもさらに怖い、得体のしれない捕食者」だと思わせれば良いわけです)

また、動かない「おにやんま君」は、ただの飾りにしかなりません。

なお、スズメバチも黒と黄色の縞模様ですので、この配色に一種の警戒効果がある可能性も否定できません。

一方で、単にコントラストの強弱が強いため、昆虫の視覚で認識しやすいだけの可能性もあります。

昆虫は近紫外線の波長に敏感ですので、可視光帯域の色の違いよりも、近紫外線の反射率の違いに反応している可能性も考えられます

「動き」は重要ポイント

「動く」ということは、非常に重要なポイントです。ぶらぶらと揺れ動くことは、虫の警戒感を高め、効果を高めます。

(安全ピンで固定するタイプは動きませんので、効果も弱まってしまいます)

蛙は動くものに反応して何でも食べようとしますが、動く・動かないは小動物の行動に多大な影響を及ぼします。

虫に限らず脳が小さく、形状認識能力や視覚野の発達に限界のある小動物の世界では、動きの有無が生死を決する場合も多々あります。

鳥よけグッズの多くは、風を利用して動くようにできていますし、猫も動くものには敏感に反応します。

ルアーにおいても動きの良し悪しは、釣果に大きく影響を与えます。

トラロープの場合も「吊るしておいたら虫避けになる」という点がポイントです。

吊るすことで、風で揺れる動きが生じ、それが虫の警戒心を起こさせていると考えられます。

そうすると、形状と色を精密にオニヤンマに近づけることは、たいした意味を持ちえません。むしろ、いかに動くかということがポイントです。

市販のおにやんま君には、羽根と目玉が付いていますが、果たして目玉と羽根にどれほどの効果があるのか、はなはだ疑問です。

元々、トラロープを吊るしただけでも効果があったわけですから。

コルクハットも「吊るして動く」

オーストラリアには、伝統的なハエよけ帽子である「コルクハット」があります。

オーストラリアには、伝統的なハエよけ帽子である「コルクハット」があります。アウトバック(内陸部)には、強烈にたかってくるハエが大量にいますが、その対策用の帽子です。

アウトバックのハエは、日本のハエとは異なり、危険を顧みずに突撃・接触してきます。口を開けると入ってきて、目の周りには停まって群がります(唾液や涙から水分を得ようとするためです)

コルクハットの場合は、コルクが揺れ動くことで、ハエ側が「当たると危険」だと感じ、結果的に忌諱効果を発生させています。

これは、吊り下げることでコルクに「動き」が生じるからこそ効果が出るものです。

もしもコルクを帽子のつばに固定してしまっては、何の効果もありません。

多量にハエが群がる場合、首を振ってコルクを振り回すと効果的です(ハエが離散します)

ギンヤンマではダメなのか?

改めて、「おにやんま君」の効能根拠を考えてみましょう。そもそも虎ロープを虫が避ける理由は、「ロープの縞模様を、虫がオニヤンマと誤認しているからだろう」という推測に基づいています(あくまでも推測なのです)

そこには根拠が無く、検証もなされていません。

なぜオニヤンマなのか、ギンヤンマではダメなのか?という検証はなされていないのです。

ギンヤンマ(オス)鮮やかな緑色が特徴、体表には黒/黄の縞々は無い(Wikipediaより画像引用)

ギンヤンマも日本有数の大型トンボです。

体色や模様は異なりますが、胸部の発達した大型トンボ特有の形状をしており、(体色以外は)オニヤンマと外観のよく似たトンボです。

「アブやブユは、オニヤンマを怖がるが、ギンヤンマは怖がらない」というのは、少々考えにくい話です。

とすると、羽虫はオニヤンマ君をトンボと誤認して近寄らないのではなく、単に細長く揺れる物体に驚いて、警戒しているだけの可能性も、十分考えられるわけです。

縞模様は単に被視認性を高めているだけであり、オニヤンマとは全く無関係の可能性も否定できません。

おにやんま君の能書きには…、

「オニヤンマは日本最大・最強の肉食トンボ、虫の天敵だから、これを付けていれば虫が寄ってこない、効果抜群!」といったことが書かれています。

ですがこの理屈は、はっきり言ってしまうと、人間側を納得させるための営利的な売り文句でしかありません。

一見それらしい能書きではありますが、根拠に乏しく、裏付けもありません。

ただの方便なのです。

「おにやんま君」は虫を欺くためのグッズですが、この謳い文句は、人間を欺くためのものだと言っても過言ではないでしょう。

なぜ検証実験を行わない? その理由

おにやんま君は、一時的にかなり高い人気グッズとなり、品切れとなった時もありました。(一時的ではありますが、転売屋のターゲットにもなりました)

あれだけ売れているのですから、実際に比較実験を行って、「トラロープ」と「おにやんま君」の虫除け効果の違いを検証すべきでしょう。

結果としてトラロープより良好な結果が得られれば、「トラロープとは段違い、驚きの虫除け効果!」といった謳い文句も使えます。そうすれば、売上もますます倍増するというものです。

にもかからわず、製造メーカーはそのような比較検証を一切行いません。

なぜでしょうか?

それは、検証の結果、効能にトラロープとの明確な違いが出ないのであれば、説得力が皆無となり、結果として商品が売れなくなるからです。

おにやんま君が商品として成立した理由

前述のように、トラロープが先であり、おにやんま君は後です。トラロープにヒントを得て商品化されたのが、おにやんま君なのです。

ここでポイントとなるのは、トラロープを切って販売しても、商売的な旨味が無いということです。

トラロープが安価なロープであることは、自明です。

トラロープが安価なロープであることは、自明です。実際に、#9x10mのトラロープは、実売1000円以下で販売されています。

この10mトラロープを10cmにカットすると、100本取れます。

仮に価格が850円だった場合、1本あたり8.5円となります。

トラロープをそのまま「虫除けグッズ」として商品化した場合、原価10円以下であることがモロバレとなってしまい、誰も食指を伸ばしません。

このように、トラロープは…

● 原材料費が極めて安価であることが自明

● ホームセンターで容易に入手可能

● 適当な長さに切って吊るすだけで、誰でもできる

この3つの要素のために、トラロープそのものを虫除けグッズとして商品化することはほぼ不可能でした。

トラロープでもそれなりに効能が確認されていたにも関わらず、わざわざオニヤンマに似せて商品化させたのは、

● トラロープをカットしただけでは商機に繋がらず、利幅も望めないからであり、なおかつ…

● いくぶん強気の価格設定でも、消費者に対価を払わせることができる

…ということに他なりません。

オニヤンマの外観を模しているのは、虫の忌諱効果を高めるためというよりも、むしろ、

買う側の人間を納得させて、そこそこの対価を取れるように、メーカー側が知恵を絞った結果なのです。

おにやんま君は効果なし?それとも効く? 筆者の見解・結論

おにやんま君は虫除けとしてそれなりに効果は確認されていますが、それには一定の条件があります。ここまでの説明でおおよそお分かりかと思いますが、改めて整理してみましょう。

どの虫に対して有効か?

- アブやブヨなど、視覚認知機能がある程度発達している大型の羽虫であれば、一定の効果が期待できる

-

ヒゲブトコバエ、ユスリカ、ヌカカなど、「メマトイ」と言われるたぐいの小型の羽虫には、効果が薄い(蚊も同様)

(メマトイとは、目の周りに纏わりつく羽虫の総称です。これに関しては、効果があまり期待できません)

ある程度のサイズの羽虫となると、発達した複眼を持っており、視覚情報を高度に処理することで、動物側の攻撃も容易にかわします。

そのような羽虫であれば、その知能(警戒心)を逆に利用して警戒させることが可能です。

一方で、 視覚処理能力と知能に劣り、飛翔能力も低い小型の羽虫に対しては、大きな効果は期待できません。

効く・効かない、評価が割れるのはなぜか?

前述のように、虫の種類によっては、有効であったり、あまり効果がなかったりします。ですが、購入者が「空を飛んでいる虫なら何でも効く」と考えて購入した場合、「効かない」と評価を下すことも充分考えられます。

「装着しているだけで、蚊が寄ってこない」と考えている人は、このパターンに該当します。

反対に、「効果があるのは、主にアブ・ブヨ系」だと理解して使っている人の場合、有効だと判断してもおかしくありません。

このように、購入した人が、効能をどのように判断するかによって、評価は大きく変わってきます。

どこまでを「効いた」とするか、判定に個人差が大きい

「おにやんま君」の能書きには、「虫が寄ってこない!」と明記されています。(下の画像は、おにやんま君(正規品)の効能書です)

この「寄ってこない」を、どう解釈するのかは、人によって大きく分かれるところです。

アブやブヨの場合、半径10m以内に近づかないようであれば、「完全に寄ってこない」と言えるでしょうが、これは判定としては少々厳しいかと思います。

(この距離ですと、「虫側が人間に気づいていない」とも言える距離です)

半径5~2mのエリアを飛び回ってはいるものの、それより内側に入ってこないようであれば、「そこそこ有効に働いている」と言えるでしょう。

半径1m程度まで寄ってきたとしても、それ以上近づかないのであれば、これも「効果あり」だと判断できます。アブやブヨは、直接刺しにきますので、「刺す距離までには近づいてこない」と言えるのです。

判定をさらに甘くするのであれば、「近くまでは寄って来るけれども、結局刺されなければOK」とするのも有りでしょう。

このように、どこまでを「虫が寄ってこない」と判定するかは、個人的な感覚差が大きいわけです。

説明文には「虫が寄ってこない」の表示が

しかしながら、効能書を見てみると「虫が寄ってこない」と、かなり強気の文言が表示されています。(「虫に刺されない」ではなく、「虫が寄ってこない」なのです)

一般的な解釈であれば、「虫が寄ってこない」というのは、「虫の気配が感じられない」という認識になるかと思います。

半径2~3mのエリアを、遠巻きにブンブン飛び回っていたとしたら、「すぐそばまで寄ってきているじゃない!」と感じる人がいたとしても、不思議はありません。

購入者が、アブやブヨの行動パターンを知っているか?

沢登りや渓流釣り、登山などの経験が豊富で、アブやブヨに何度もまとわりつかれた経験がある方であれば、効く・効かないの判定も、ある程度できるというものです。「ある程度は寄って来るけれども、警戒してようで、いつもより距離を置いている」と感じられるのであれば、「虫除けとして有効」と判断できるのですが、それはアブやブヨが普段どのような動きを示すのかを知っているからこそに他なりません。

「おにやんま君さえ身に着けていれば、虫が向こうから逃げていく」と捉えている方であれば、「効かない」と判断されても仕方ありません。

その場合、「能書きを真に受けすぎ」とも言えますし、別の言い方をすれば、「商品効能が誇大表現」とも言えるでしょう。

いずれにせよ「虫が寄ってこない」と表示するのは、少々表現が誇大であると思えます。

これでは、消費者庁から「優良誤認表示に該当の疑いがある」と指摘されても仕方がありません。

「表示の裏付けとなる合理的な根拠の提示」を求められた場合、恐らく何の資料も提出できないものと思われます。

優良誤認表示の禁止:景品表示法第5条第1号

(商品やサービスを、実際のものよりも著しく優良であると示す表示は、『違法』です)

表示の裏付けとなる合理的根拠の提示:景品表示法第7条第2項

(試験・調査によって得られた結果であり、専門家、または専門団体・機関の見解や学術文献であることが求められます)

視認されなければ、効果は皆無

当たり前と言えばそれまでですが、そもそも虫側から見えなければ、全く効果は得られません。帽子に付けた場合、上から見ればよく見えるかもしれませんが、前方向、後方向からも見えているかというと、はなはだ疑問です。

一つ取り付けたからといって、身体の周囲全域をカバーすることは不可能です。

その状態で「効果が無かった」と判定してしまう方も、一定数おられますので、このあたりは致し方ないかと思います。

動きが無ければ、効果は薄い

前述のように、動く・動かないは、虫の警戒心に大きな作用を与えます。「おにやんま君」を衣類に固定し、じっと立ったまま動かなければ、効果が感じられなかったとしてもおかしくはありません。

(「オニヤンマ君の効果を検証しました!」と声高に訴えているサイトも、このパターンが多々見られます)

わたしがリアル型からストラップ型に切り替えたのも、歩くだけで揺れ動くということが、一つの要因です。

誘引因子の大小の違い

運動などで多量に発汗し、汗の匂いや二酸化炭素放出量が多くなった場合、アブやブヨの誘引要因が増します。登山でアブやブヨにまとわりつかれるのは、登りよりも下山の時が多いですが、これは汗の匂いが身体から発散しているからに他なりません。

虫側からすると、基調な栄養素を摂取するためとはいえ、(人間を含めて)動物に近寄るのは危険行為に他なりません。

それでも、美味しそうな匂いが漂って来るわけですから「ちょっと危ないけれど、もう堪らん!」となり、近寄ってくるわけです。

このように、登山などで積極的に運動している時と、涼しい時期のキャンプなどで静かに座っている場合では、大幅に誘引条件が異なってきます。

誘引因子が非常に強い場合は、虫側が「おにやんま君」を警戒要素と認知してしていたとしても、本能に負けて、より近いエリアまで近寄って来ることは充分考えられます。

(魚釣りの場合でも、朝マズメ・夕マズメなど、時間帯によって食いの良し悪しが出るものです)

自分の発汗の程度や、発汗してからの時間経過によって、効果の度合いも変わってきます。

この誘引因子の大小を無視して、一律に「効く/効かない」の二者択一で判定することは、安易と言わざるを得ないでしょう。

氾濫するステルスマーケティング

あまりに好意的な意見は、ステマ(ステルスマーケティング)の疑いも否定できません。いわゆる『やらせ』であり、『サクラ』です(結構多いです)

好意的な評価を投稿している人を見かけた場合は、その人の『人となり』を見てみましょう。

その人は、本当にアウトドアのエキスパートでしょうか?

その人の投稿には、実際のアクティビティよりも、「コレ本当におすすめ!」といった、商品紹介が多くないでしょうか?

ちなみに、筆者のアウトドア歴は、こんな感じです。

● ブライトホルン(4164m)に登る

● 世界屈指のトレイル「オートルート」を歩く

● 日本一周、オートバイでの貧乏旅行

● アメリカ横断、オートバイ

ちなみに、アウトドア用ナイフ「オピネル」については、ここで詳しく解説していますが、「オイル漬け」のトレンドが逆転したのは、筆者の警鐘ページがきっかけです。

あれ以来、キャンプ系YouTuberが一斉に手のひらを返して「オイル漬けはNG!」と言い出したのには笑いました。(その程度なのです。下記ページを読めば、筆者が「ステマ」とは無縁だと判ると思います)

● 関連ページ:「オピネルのオイル漬け」は、最悪のカスタム

刃物・包丁に関しては、歯に衣着せぬずに本当のことを言うので、業界からは「触れてはいけない人物」扱いされているようです(マジネタは書籍にしています。著作一覧)

● 関連ページ:月寅次郎の包丁放談

● 関連ページ:月寅次郎のプロフィール

また、効く・効かないをどう判断するかも、人によりけりです。

商品の謳い文句を鵜呑みに受け取る人であれば、「効果が感じられなかった」と感じても、おかしくはありません。

逆にアブ・ブヨの行動パターンをよく知っている人であれば、「こういう条件であれば、一定の効果がある」となったとしても、頷けるところです。

できれば虫除けと併用を

『おにやんま君』は、虫の視覚認知機能を利用した虫よけです。

身体に装着した場合でも、位置的に虫から見えなければ、何の意味もありません。

軽い登山やキャンプ等であれば、イカリジン使用の虫除けスプレーを併用し、

山深い場所で汗をかきながら作業する場合は、蚊取り線香か、パワー森林香も合わせて使うことをおすすめします。

イカリジンとディートの効能の違いなど、虫よけ成分の解説については、下のページで解説しています。

● 関連ページ:アウトドアでの虫除け (イカリジンとディートの違い)

筆者が自作のストラップ型を使用する理由

筆者は、リアル型の自作品と、パラコードで編んだストラップ型自作品の両方を使っていましたが、今ではストラップ型しか使っていません。ストラップ型のメリット

ストラップ型が優れている理由を、改めて整理しますと…- 幅サイズが市販品より広く、全体が縞模様で、被視認性が高い(※)

- 歩くだけで揺れ動くため、虫の警戒心を煽る

- 壊れにくく、汚れても簡単に洗える

- 装着状態で転倒しても怪我の心配が無い

- 小型のものは、ジッパータブとして使える

- ほどけば非常用ロープとして使える

- ザックの目印・盗難防止(山小屋などでは他人と同ザックが揃う場合がある)

※ リアル型は5~6mm程度の幅しかありませんが、筆者の作るストラップ型は16mmほどあり、太さは約3倍です(太い分だけ、よく目立ちます)

実使用時の感想はこちらに書いています(沢登り等で使用しています。画像有)

- 材料を一つ一つ揃えるのが面倒

- 作るのに手間と時間がかかる

- 編み上げスキルが不足の場合、使っているうちに緩くなり、隙間が生じてくる

- 失敗してやり直しになることも(溶着が甘く、締め込みの力に耐えられず切れてしまう)

作り方についてはおにやんま君(パラコード)の自作のページで解説していますので、器用な人であれば自作も可能です。

材料を揃えたり、作るのが面倒な場合は、下のページで完成品を入手可能です

● ストラップ型 おにやんま君効果の虫除け(パラコード・ストラップタイプ)(ヤフオク)

リアル型のデメリット

一方、トンボを模した「市販品 おにやんま君」のデメリットは…- ストラップ型に比べると、被視認性に劣る

- 安全ピン固定型は、動きが悪いため、効果に乏しい

- 造りが華奢で耐久性に不安

- 藪こぎ・沢登り・バリエーションなど、タフなルートでは羽根が取れたり壊れる懸念も

- 汚れた場合の洗浄が面倒

- 尾の先端が細く尖っており、周囲に子供がいる場合は注意を要する(眼の突き刺し注意)

- 知らない人から「トンボ付いてますよ」…と言われる

このような理由から、筆者は「ストラップ型」しか使わなくなりました。

筆者の使用スタイル

筆者の使用スタイルですが、自作品をザックに装着して使っています。

前面にはノーマル長のストラップ型を取り付けています。

ブラブラと揺れるため、「動き」でアピールできますし、幅も太いため、被視認性は段違いです。

後面にはミニタイプを付けています。

(これで、前後の両面から視認されます)

ミニタイプはジッパータブとしての装着ですが、引き手が大きいため、ジッパーの開閉具合も良好で実に扱いやすいです。

純正のジッパータブは樹脂の経年劣化があり、10年も経過すると徐々に硬化が進み、割れが出始めます。

(紫外線の当たり具合や、熱、湿気にも左右されます)

元々あった純正のジッパータブも、経年劣化で割れて取れたため、「ミニタイプ」を作ってジッパータブ替わりにしています。

このような沢登りで使うことが多いですが…。

(大分県・さまん谷)

一般的な登山でも使っています(宮崎県・鉾岳)

ストラップ型の購入はこちら

● おにやんま君効果の虫除け(パラコード・ストラップタイプ)(ヤフオク)

※ たまに品切れになってる時もありますので、在庫のある時に買ってください。

● おにやんま君(パラコード)の自作

● 月寅次郎のアウトドア放浪記に戻る

● 月寅次郎のDIYページに戻る

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

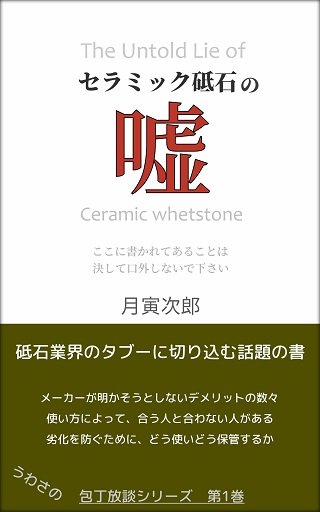

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)

● おにやんま君(パラコード)の自作

● 月寅次郎のアウトドア放浪記に戻る

● 月寅次郎のDIYページに戻る

キャンプ・登山関連のページ

月寅次郎のアウトドア放浪記

月寅次郎のアウトドア放浪記アウドドア関連のトップページです。

スイス・アルプス「オートルート」を歩く

スイス・アルプス「オートルート」を歩くモンブランから、マッターホルンまで(雨天停滞等もあり、17日かけて歩きました)

・ スタート:シャモニー(フランス)

・ ゴール :ツェルマット(スイス)

・ 距離:約200km

・ 累積獲得標高:約12,000m

・ 峠越え回数:11回

● シュイロン氷河(7日目)

ブライトホルン(4164m)に登る

ブライトホルン(4164m)に登るブライトホルンはスイスアルプスの山で、標高は4,164m。位置的にはスイスとイタリアの国境付近にあります

西側にはマッターホルン(4478m)、東側にはモンテローザ(4634m)があります

オートルートを歩き終えた後、帰国予定日まで余裕がありましたので登ってみました (全9ページ)

おにやんま君(パラコード)の自作

おにやんま君(パラコード)の自作550パラコードを使ったストラップ型の「おにやんま君」の作り方。

使用材料、編み方、留め方など。

沢靴(ラバーとフェルト)

沢靴(ラバーとフェルト)さまん谷参加メンバーの沢靴一覧と解説です。

花崗岩系の沢にはラバーソールが良くフィットしていました。

L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順

L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順L.W.シットハーネスの装着手順(備忘録)と、インプレです。

モンベルには、沢専用のサワークライム シットハーネスもありますが、こちらの方が装着感が良かったため、愛用しています。

実用的なキャンプ用ナイフとは何か?

実用的なキャンプ用ナイフとは何か?オピネル、スイス・アーミーナイフ、超軽量の薄型ナイフ(実測25g)など、ナイフはいろいろ使ってきましたが、大人数でキャンプを楽しむときは、実用的なフィレナイフを携行するようになりました(最も使いやすいので)

元々は釣り用として買ったものですが、何をどうやっても、フォールディングナイフはシースナイフに勝てないのです(携帯性以外は)

堅牢で耐久性に富み、摺動部のメンテナンスなど一切必要ありません

オピネルのブレード開閉が固くなって閉口したことのある方なら、一度検討してみるのも良いでしょう