「オピネルのオイル漬け」は、最悪のカスタム

オピネルのオイル漬けは、やってはダメですよ

「オピネルを買ったので、乾性油に24時間漬けて、オイル加工してみたよ!」…といった記事を、ネット上で数多く見かけますが、 安易に真似をするのはやめましょう。

「オピネルを買ったら、すぐ行うべき儀式」とか、「オピネルの定番カスタム」など、あたかも重要かつ必須なメンテナンスのように書かれていますが、決してそんな事はありません。

「そんなデタラメ書いたらダメでしょうに…」と思います。

油漬けを紹介している方々は、オピネルの使い方だけでなく、木材加工に対する知識が不十分なため、「乾燥と切削を終え、寸法を微調整済みのハンドル材に、油をどっぷり浸透させる」という事が、何を意味するかを判っていないのです。

何も知らないというのは、本当に怖いものです。

「オピネルのオイル漬けは、最悪のカスタム」 目次

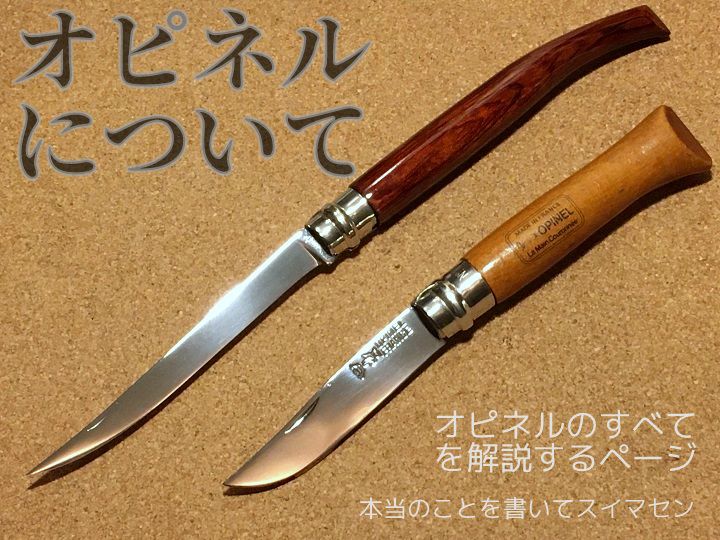

上の画像は、ハンドルを漆塗りにして完全防水仕様にしたオピネルです

(筆者によるカスタム品。解説ページはこちらです。ページ下部にも動画解説有り)

オピネルのオイル漬け、オイル加工、油漬け、とは?

「オイル漬け」は、「オイル加工」、もしくは「油漬け」とも呼ばれ、個人ブログなどで盛んに紹介されています。オピネルのハンドルが吸水(吸湿)すると、木製の柄が膨張し、ブレードが固い状態になり、刃が出なくなるのですが、その対策として施工されているものです。

やり方は実に単純で、オピネルを乾性油に漬け込んだ後、乾燥させるだけです。漬け時間は、24時間が一般的なようですが、さらに時間をかけて加工する方もおられます。また、乾性油の種類としては、主に亜麻仁油やクルミ油、紅花油などが使われています。

このオイル漬けに必要なのは、幾ばくかの材料と少しの時間だけであり、技術もテクニックも必要ありません。そういう楽ちんなカスタムという点が受けたのか、(日本国内限定の流行ではありますが)多数の方が真似をしているありさまです。

このようなカスタムは、オピネルが公式に推奨しているものではなく、個人ブロガーや転載記事だらけのキャンプ系まとめサイトが、こぞって「オピネルに効果的、必須、やるべき」と謳っているだけであり、根拠に乏しいばかりか、弊害の方が多く、間違いだらけの木材表面加工です。

オイルを木材に使用する場合は、薄塗りと乾燥を繰り返して仕上げるのが基本です(所謂オイルフィニッシュです)厚塗りは原則として禁忌であり、長時間のドブ漬けについては、何をか言わんやです。

オイルに長時間つけた場合、油の潤滑効果によって、ブレードの固い状態が一時的に回復することもありますが、吸湿対策としては、たいした効果が無いばかりか、油が浸透することで、逆に木材が膨張し、かえってブレードが出にくくなります(長時間漬けると、油が深部まで浸透しますので、その傾向がより一層顕著になります)

わたしはオピネルを使い始めて30年以上になりますが、「このような安易なメンテナンスは、間違っており、やってはいけない」と、警鐘を鳴らしたいところです。

乾性油に漬けても、たいした防水効果は期待できない

乾性油を使う木材表面処理は、「オイルフィニッシュ」と呼ばれます。オイルフィニッシュは、乾性油を木材表面に塗布、拭き取り、乾燥させることによって、穏やかな保護効果を得るものです。決して頑強な塗膜を形成するものではありません。

木の質感が維持されやすく、木材本来が持っている調湿作用もさほど阻害されません。

保護効果としては緩やかな部類に入ります。

そのため、乾性油に一度漬けて乾かした程度では、顕著な防水効果を得ることは難しいのです。 元々、そのような目的の木工用塗料ではありません。

オイルフィニッシュによる保護効果を高めたい場合は、塗り、拭き取り、乾燥をワンセットにして繰り返し、その回数を増やす必要があります。

(だからといって、オピネルを分解せずに「オイル漬け」と「乾燥」を繰り返すと、ブレードが固着する恐れが高いですので、決してやってはいけません)

オイル漬けを試している方は、オピネルを分解することが難しいので、分解せずに漬ける行為に至ったのでしょうが、これでは素人考えにも程があると言わざるを得ません。

木工用オイル を見てみよう

検索してみると、亜麻仁油やオレンジオイル、レモンオイルなどがヒットします。

● 木工 オイル (amazonで検索)

● 木工 オイル (楽天で検索)

オイルフィニッシュ用の有名オイルというと、WATCO(ワトコ)が挙げられます。主成分は乾性油(亜麻仁油)です。

ちなみに、Truner(ターナー)は、蜜蝋を主成分とした木工用ワックスです。無垢材に塗り込むことで味のある古材のような仕上がりになります(クリア色も有り)

● 関連ページ:オピネル分解 詳細解説

● 関連ページ:オイルフィニッシュについての解説

残留オイルがそのまま固化・固着することの方が問題

ロックリングが回転する部分は金属同士の接触面です。この隙間に乾性油が入ったまま硬化してしまうと、不必要な介在物が残留することになり、回転が渋くなる恐れがあります。オイルの粘度が低い場合でも、狭い隙間に入り込んだオイルは毛細管現象によって保持され、なかなか流れ落ちません。そのまま固着したり、ベタつきの元になります。

乾性油なのだから、乾燥時に揮発して消えてしまうと思っている方が多いようですが、それは完全な間違いです。

乾性油は蒸発するのではなく、酸化によって硬化するのです (乾性油が硬化する仕組みについては、こちらで解説しています)

乾性油を選択しているのは、おそらく「油なら防水効果を得られるだろうし、乾性油ならベタつかない」という安易な発想によるものでしょうが、これでは大した効果が見込めないばかりか、漬けすぎによって木材が膨張して寸法が狂ったり、可動部の動きが渋くなる恐れがあり、最悪の場合はブレードの固着につながります。

効果が見込めないばかりか、いろいろとリスクが高すぎるのです。

ユーザーからのトラブル報告の実例

ちなみに、オピネルのオイル漬けによって、ブレードが開かなくなったというトラブルは、複数のユーザーから実体験として報告されています

具体的には、オーフスカールスハムン製ピュアウォールナッツオイル」のレビューに、複数の不具合事例が書き込まれています(右の画像の商品)

よければ実際に確認してみてください。

商品ページは、こちら「ピュアウォールナッツオイル」です。

星1つのレビューには「指では開閉不能になった」とあり、

星3つのレビューには「1日放置すると、開ける時に爪が痛いほど固着する」との指摘が見られます。

もちろんこれは、オイルの品質が悪いわけではありません。

油に長時間漬けるという行為が間違っているのであり、オイルの使い方がおかしいのです(完全にユーザー側の責任です)

蜜蝋ワックス(木工用)の方が効果的

オピネルの耐水性を高めたい場合は、蜜蝋ワックス(木工用)を塗り込む方が適しています。

オピネルの耐水性を高めたい場合は、蜜蝋ワックス(木工用)を塗り込む方が適しています。(最小の労力で最大の効果を得られるでしょう)

ハンドルの小口部分を中心に木工用の蜜蝋ワックスを塗り込むだけで、充分な撥水効果が期待でき、安全に施工できます。

奥まった溝の部分は綿棒で、細かい隙間は歯ブラシの先に少量付けて塗り込んでやると効果的です。

余剰な油分が付いてしまった場合は拭き取ります。

永続的に効果が続くものではありませんので、革靴の手入れと同じように、必要に応じて塗り直してください。

和食調理人の世界では、和包丁の小口に蝋燭を塗って防水性を高めるという伝統的な手法がありますが、ロウソクよりも蜜蝋ワックスを塗った方が効果的です。

(そもそも蝋燭は燃焼用の油脂であり、木材表面保護用ではないためです)

蜜蝋ワックス を見てみよう

そんなに高いものではないですよ。小容量品のものであれば気軽に買える価格です。

● 蜜蝋ワックス (amazonで検索)

● 蜜蝋ワックス (amazonで検索)

● 蜜蝋ワックス (楽天で検索)

高級な製品を使いたい場合は、Howard Feed-N-Wax(ハワードのフィーディンワックス)がおすすめです(右の画像の製品)

ビーズワックス(蜜蝋)、カルナバワックス、オレンジオイル等の天然成分が主体です。

本来はアンティーク家具用ワックスですが、ギタリストからの評価も高く、ギター指板の保護にも使われています(香りも良いとのこと)

● 次のページ >> オピネルをオイルに漬けると、思わぬトラブルが…

● 併せて読みたい1:オピネルの刃が出ない時の対処法(サヴォワ打ちとは?)

● 併せて読みたい2:「オピネルはキャンプにおすすめ!」は本当か?

● 併せて読みたい3:オピネルの扱い方と洗い方(刃の固着を防ぐ使い方)

● 併せて読みたい4:オピネルの隙間を削るのは、最後の手段

● 人気のページ:オピネルの分解

● オピネル総合:オピネルのまとめ (オピネル関連の全ページ目次)

塗装ではダメなのか?

漆やウレタン系塗料などを使用して、木材表面に堅牢な塗膜を作ることができれば、非常に高い防水効果を得ることができます。ですがこれらは、決して簡単な施工ではありません

オピネルの分解は必須となりますし、きれいに塗装するのはそれなりの経験が必要です。

腕に覚えのある方が本格的にカスタムする場合には良いと思いますが、塗膜の厚みの分だけブレード取付部の隙間が狭くなるため、ブレードの動きが阻害されることになります。

その分微細なギャップ調整も必要となりますので、初心者の方は手を出さない方が無難です。

下記にわたしが漆でカスタムしたハンドルの例を挙げておきますので、興味のある方は参考にしてください。

【 補足 】

蜜蝋ワックスを塗るなどの、手入れやメンテが面倒に感じる場合は、思い切って現代的なナイフに買いなおすことをおすすめします。

現代的なナイフは、耐水性も高く、メンテナンスや使い方に気を使う必要もありません。

なにより「オピネル 刃が出ない問題」から完全に開放されます。

おすすめできるナイフとしては、VICTORINOX社の

センチネルクリップや、

フォールディング パーリングナイフなどが挙げられます。

調理目的に使う場合は、刃渡り11cmのフォールディング パーリングナイフがおすすめです。

アウトドア用途として幅広く使いたい場合は、刃渡り92mmのセンチネルクリップがおすすめです。

「フォールディングナイフなど要らぬ、玄人はシースナイフ!」という硬派な方は、VICTORINOXのパーリングナイフをおすすめします(筆者も愛用しています。下記はレビュー記事)

● 関連ページ:ビクトリノックス パーリングナイフ

ナイフや包丁のハンドルを、完全防水に仕上げた例

DIYでハンドルを漆塗りにしたオピネル(動画・字幕解説付)

オピネルを分解し、ブレードを外した状態で塗装を施しています

この動画ではハンドルの小口部分が写っていませんが、小口断面の導管が埋まるまで漆を塗り込んでいます。また、ブレード収納溝の奥まで塗装を施したため、細部に至るまで防水性の担保が取れています

オピネルフィレナイフを漆塗りカスタム

オピネルフィレナイフを漆塗りカスタム拭き漆と薄塗りで、合計11回塗装しています。ここまで入念に仕上げると、まったく水がしみ込まなくなります

「カンタン・お手軽!」 …な作業ではありませんが、本気でやりたい人は参考にしてください

(塗り方については、下のページの方がより詳しく解説しています)

包丁の柄を交換(自作木製ハンドル)

包丁の柄を交換(自作木製ハンドル)こちらのページでは、木材を切り出して包丁の柄を一から作り直しています

もともとは背通しの包丁でしたが、耐水性を高めるために「コンシールドタング」構造に仕立て、漆で表面塗装を行うとともに、接合部の微細な隙間を埋めています

鋼(はがね)の包丁は、中子の錆をいかに防ぐかが長持ちさせるポイントですが、嵌めこんでピンでかしめただけの市販品とは異なり、表面全体を塗膜でシールドし、完全防水に仕立てましたので、耐久性も大幅にアップしています (具体的な希釈割合も掲載)

和包丁の柄を漆で塗って仕上げる

和包丁の柄を漆で塗って仕上げるこちらは、拭き漆と薄塗りで合計14回の塗装と3度の水研ぎを行いました

きれいな表面光沢を出せましたし、木材自体が水を吸わなくなりましたので、中子の防錆にも寄与できています

ここでは解説を割愛してリンク先を紹介するにとどめますが、導管が露出している小口部分を塗膜で埋めるには、薄塗りと乾燥を何度も繰り返す必要があります(どっぷり長時間漬けるのとは真逆の作業です)

導管が埋まって塗膜が形成されれば、(表面層は)樹脂浸透強化木と同程度の防水性能となり、全く水が浸みこまなくなります

ただ、そこまでさせるには、それなりの「手数と忍耐力」が必要です

包丁のカスタム3 - ハンドル整形・磨き・塗装

包丁のカスタム3 - ハンドル整形・磨き・塗装無垢材の縞黒檀ハンドル(洋包丁)を漆で仕上げています

濃い色の木材ですので、木目のコントラストが明瞭になるように、「透」よりも薄い色調の「透明」の漆を使って仕上げました

金属の部分との段差や隙間を丁寧に埋め、より握りやすい形状に仕上げました

オピネルのまとめ

オピネルのまとめページ

オピネルのまとめページ当サイトにおける、オピネル解説ページの全インデックスです

オピネルの扱い方、手入れ、カスタム事例、分解手順などなど、おおよそ30ページほどあります

アウトドア用のナイフを考える

キャンプに使えるフィレナイフ

キャンプに使えるフィレナイフ個人的に使っているガーバーのフィレナイフを題材に上げ、バーベキューキャンプなどで本当に使いやすいナイフとはどういうものかを考えてみました

女性には、洒落た北欧デザインが可愛い、ラパラのフィッシュフィレナイフを、男性にはブラックアウトされたブレードが渋くて格好いい、プレゼンテーションラミネートを推します

(実用性ならEzGlide7か、モーラナイフのフィッシング コンフォートスケーラーが良いでしょう)

カービングナイフもおすすめですが、フィレナイフでも塊肉や鶏も丸焼きを切り分けることは可能です。カービングフォークと一緒に使えば、キャンプの主役になれますよ

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)登山用のナイフについて、まじめに考えてみました

日本一周の旅で使用したのは、ビクトリノックスのソルジャーでした(10ヶ月半連続使用)、アメリカ横断時はBackのミニナイフ(約2ヶ月半)、その後オピネルNo.10を使うようになり、登山やキャンプに最適のナイフを探すようになりました

現在登山時に携行しているナイフは、カーショーAce1710です。オートルートや大雪山、後立山縦走などで使用しましたが、25gの軽さは重量軽減に貢献しています

このページでは、Ace1710以外で「私ならこれを買う」というナイフを挙げてみました

総テント宿泊回数600回超の経験を踏まえて選びました。見た目やインスタ映えよりも、用途毎に合った実用性と価格を重視しています(本当に山が好きな方は参考にしてみてください)

● オピネルのまとめページに戻る

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール