ヘンケルス・ツヴィリング - 包丁ブランドの解説(2)

最終更新日: 作者:月寅次郎

ヘンケルス

貝印と並ぶ世界最大級の刃物会社、ヘンケルスと後述のツヴィリングのダブルブランドで、ワールドワイドに刃物を製造販売しているヘンケルスとツヴィリングは同一会社の別ブランド。会社の正式名称は「ツヴィリング J.A. ヘンケルス」となる

企業としての所在はドイツだが、グローバル企業であるために、包丁がドイツ製とは限らない

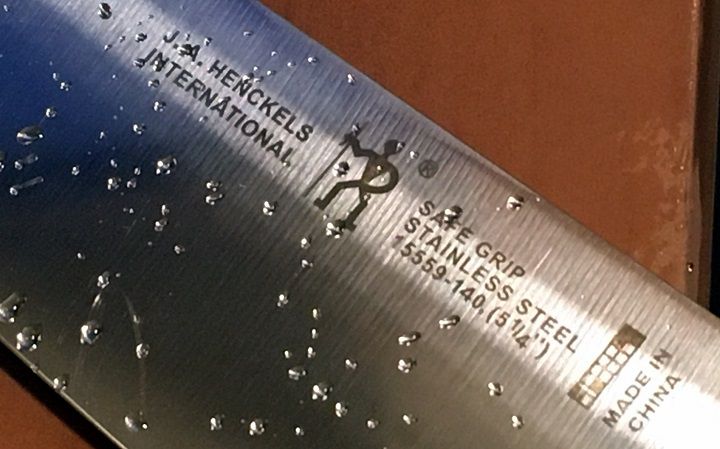

昔は「刃物の町ゾーリンゲン」で造っていたが、ドイツの人件費は高いので、日本を始めとして様々な国で製造している。上の画像を見て判る通り、低廉な製品は中国で生産している

だから悪いというのではなく、人件費の安い国で製造することで(一定の品質を保ちながらも)ここまで安く製造できるということであり、これはこれで立派な商売としての割り切りである

普通の包丁で構わないのであれば、ある意味無難で確実な選択

我が家では、ヘンケルスのセーフグリップという、かなり低価格の包丁を使っています

高級な包丁ばかりでなく、このような低価格で靭性の高い包丁を一本持っておくと、チルド状態の食品など刃を痛めやすいものを切る時などに重宝します

ヘンケルスの中で、どの包丁が最もおすすめか?については、ヘンケルス包丁の選び方(全モデル解説) のページをご覧ください

鋼材の解説のみならず、「ハンドル素材のPOM樹脂とPP樹脂は、どちらがベストか?」という、かなり専門的な部分まで踏み込んで解説してみました

ヘンケルスの包丁 を見てみよう

ツヴィリング

ツヴィリング J.A. ヘンケルスの上級ブランド、双子マークが目印昔は「ツヴァイリング」と呼ばれており、それで通っていたため、高齢者はいまでもツバイリングと呼ぶ人がいる

現在では、「ツヴィリング」という表記が公式とされている

製品としてしっかり造っている感はあるものの、上級ブランドなのでお値段やや高めの設定

昭和の頃は、刃物といえばゾーリンゲン(ドイツの街)、ゾーリンゲンといえばツヴァイリングという感じで、双子マークの刃物は高級品であり、かなりのネームバリューがあった。 …が、時は流れた

次第に、変態的とまで言えるような日本の刃物加工技術の後塵を拝するようにもなった

関市に所在のある刃物メーカーに製造加工を委託することで、日本の水準に合わせたりもしていたが、最終的にその会社自体を買収し、関の刃物技術を社内にそのまま取り込んでしまった

「技術で勝てないのであれば、買収して、人も技術もとりこんでしまえ作戦」…である

買収された会社は良かったかもしれないが、ライバルに当たる日本の刃物メーカーの大多数からすると、「なんで買収されちゃたんだ。死活問題だよ!」である

ワールドスケールの会社に日本の刃物技術が吸収されては、小規模のメーカーは苦戦を強いられ、貝印クラスの大メーカ以外は、価格競争で太刀打ちできない未来が予想される

その未来はすでに現実のものとなっており、包丁専業の小規模刃物メーカーは、生き残りに必死である

かくしてツヴィリングは、関で培われた技術を吸収し、刃物マニアの間でも有名な「ツインセルマックス」というキワモノ包丁まで生み出すようになってしまった

あれを是とするか否とするかは個人の判断に委ねるが、あんな超硬度包丁は日本の技術があればこそのものである そもそも鋼材からして日本製であり、日立金属のZDP189を使用している

※ 極めて硬度の高い包丁の是非については、こちらのページで解説しています

ブランド力やリセールバリューなど、総合的に見て弱点のほぼ見当たらないブランドだが、ハンドル形状が西洋っぽい造りのものが多いので、切るものによって握る位置を変える人は、実際にハンドルを握って確かめたほうが良い

ツヴィリングの包丁 を見てみよう

その他の包丁ブランド - 目次

-

包丁のブランド(メーカー)について

-

関孫六・旬(貝印)

-

ヘンケルス Henckels

-

ツヴィリング Zwilling

-

グローバル(吉田金属)

-

藤次郎

-

ヴェルダン(下村工業)

-

ビクトリノックス Victorinox

-

Misono

-

ギャラクシー(ダイソー・100均)

-

Gサカイ

-

グレステン(ホンマ科学)

-

MAC(マック)

-

関虎徹(安田刃物)

-

京セラ

-

KASUMI(スミカマ)

-

ヤクセル

-

パール金属

-

ヴォストフ Wusthof

-

オピネル Opinel

-

ティファール T-fal

-

マイヤー Meyer

-

アムウェイ Amway

-

スーパーストーンバリア包丁

● 月寅次郎のおすすめ包丁

● 月寅次郎の包丁解説(裏話)

● 月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)

● 月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)

● 月寅次郎の包丁放談

● 月寅次郎プロフィール