スエヒロ黄華 - #3000番

「スエヒロ 黄華 #3000番」

-

分類:中仕上砥石

-

粒度:#3000番

-

砥材:WA(ホワイトアランダム)

-

結合:ビトリファイド(焼成/焼結型)

- ブランド:スエヒロの一般業務用砥石

- 製造会社:株式会社 末広

- 寸法:206 x 73 x 23

スエヒロ 黄華 #3000番 インプレと特徴

スエヒロ 黄華 #3000番のインプレ

黄華

#3000番 台付

黄華

#3000番 台なし

-

一般的な焼結型中砥石(キングデラックス等)と、ほぼ同等のイメージで研げるため、実に研ぎやすい。

-

焼結型らしい安定した研ぎ味(空走感が無くグライド感を把握しやすい。クリティカルさを感じさせない)

-

砥泥はしっかり出るタイプ。その分、面が崩れるのも早いが、面直しが楽というメリットも。

- 3000番という目の細かさながらも、WA砥粒で切れも良い。

- 目詰り・目潰れとは無縁で、吸水状態が適切である限り突っ張ったり噛み込んだりもしにくい。誰でも使える、癖のない扱いやすさと安定感。

- 包丁を研ぐのに適した硬さ。カンナやノミを研ぐ場合は、もう少し硬口の砥石の方を好ましく思う人も多いだろう。(だからといってダメというわけではない)

-

#3000番という番手。洋包丁ならここで止めるのも一つの手(切り込み時に充分な滑らかさを持ちながら、刃がかりの良さも兼ね備えた、実用的な刃付けとなる)

- より高い番手に繋げる場合は、中砥石の後にこれを使い、傷目を細く整えておくとスムーズに繋がりやすい。

スエヒロ 黄華 #3000番の特徴

- 3000番という中仕上砥石にもかかわらず、WA砥粒の焼結タイプ、稀有な存在。(実にスエヒロらしい砥石)

-

ひび割れ、軟化、ゆがみ、白化など、マグネシア砥石特有の経年劣化とは無縁の安定性、長期にわたって安心して使える。(焼成砥石の特徴であり、メリットでもある)

- 『台なし』の3000-DNと、『台付』のNo.3000がある。(台付製品は、砥石表面に商標等がプリント印字されているが、台無しの方は外装フィルムに印刷しているのみで、砥石本体には印字が無い)

- SKG-21、SKG-27など、スエヒロの他の3000番砥石にも同等品が使用されており、スエヒロの自信のほどが伺える。

スエヒロ 黄華 #3000番 研ぎ味、砥泥の出具合

砥泥はそこそこ出る方で、伝統的な良い研ぎ味を持っています研ぎ味は滑らかで癖もなく、目詰まりや目潰れが出ることもまずありません。

刃のグライド感もスムーズで、水切れしない限りは突っかかったり噛み込んだりすることも少なく、そうなったとしても抵抗感が若干増す程度で、大きな影響はありません。

「この砥石は、どうやったら上手に研げるのか?」という事に、頭を悩ますことがありません。(実に優等生です)

砥石としてはそれほど硬い方ではなく、硬さだけなら刃の黒幕2000番の方が上ですが、砥石は硬ければ良いというものでもありません

※ 硬くて面崩れしないのが砥石の最重要要素であるとすれば、カチカチに型くずれしないオイルストーンがベストの砥石となってしまいます(もちろんそうではありません)

上の画像は、堺刀司の薄刃包丁を研いだ時のものです。

名倉砥石はあえて使わず、砥泥は自然に出るに任せているため、砥泥もやや薄めの状態ですが、このように滑らかな砥泥感です。

実にスムーズにグライドします。

砥石表面の水気が、良い意味でさらりとしており、悪い意味での『ニュルニュル感』がありません。

砥石レビューにおいて、水気の『さらさら度』を指摘する人はほとんど見かけませんが、焼成砥石の優れたメリットであり、重視すべきポイントです。

妙な『ニュル感』が出やすいのはマグネシア砥石で、砥石表面の水気がにゅるにゅるしていると、砥面から伝わるインフォメーションに悪影響を与えます。

(砥泥の『むっちり感』とは異なります。水気の『ニュルニュル感』は、砥石の面直しや共摺りする際などに体感しやすいです)

こちらは高砂屋の薄刃包丁を研いだ時のものですが、砥泥がしっかり出た状態で少し水を抑えめにして、水切れする手前の状態で撮影してみました。

ここまでもっていくと、むっちりした砥泥感も出てきます

スエヒロ黄華 #3000番 買うならこちら

● スエヒロ黄華 #3000番 (amazon)

● スエヒロ黄華 #3000番 (楽天で安い順に検索)

スエヒロ 黄華 #3000番の切れ味について - 追記

購入当初は、この砥石の良さがあまり良く理解できませんでした。砥石として、あまりにも普通に思えたからです。

ですが、使い込むに従って、徐々にこの「普通であることの凄さ」が判ってきたようにも思います。

扱いが難しくなく、気難しく考えなくても普通に研げるというのは、素晴らしいことです。

マグネシア砥石のように、経年による研ぎ味の違いに悩まされることなく、目詰まりも、目潰れもなく、「吸水時の角立ち(吸水に起因する面崩れ)」もありません。

また、レジノイド砥石のように表面が僅かに沈み込むこともないため、意図した通りのシャープなエッジ形成が可能です。

さらに、3000番という高すぎない粒度のおかげで、エッジ頂点に微細なギザギザが形成され、かかりの良い刃が付きます。これは特筆すべきポイントです。

カンナ刃の場合は、高い番手で形成したギザギザの無いフラットな刃の方が適性がありますが、刃を滑らせながら斜めに引いて切る包丁の場合、微細なギザギザの付いた刃の方が、実用的で有効です。

(そういう意味では、黄華#3000番は(硬さからしても)包丁研ぎに適正のある砥石と言えます)

黄華#3000番で刃付けした包丁で、『丸めたティッシュ切り ※1』をやると、ズバズバと容赦なく切れ込みます。

このあたりは、下手すると切れ込みが浅くなりがちな、キングS-1や嵐山#6000番とは違いを見せるポイントです。

※ 柔らかく丸めたティッシュを刃に合わせ、前後に動かして、どれだけ深く切れるかを見る切れ味テスト

6000番以上の高番手になると、刃のエッジに形成される微細なギザギザが取れ、刃のかかりが悪化して、『丸めたティッシュ切り』での切れる深さが浅くなることがあります。

紙を切った時の滑らかさでいうと、単純に番手が高くなればなるほど良好に感じられますが、それだけでは刃の一面しか判りません。

番手を高く上げさえすれば、包丁の切れ味はそれに比例して向上すると考えている人もおられるようですが、必ずしもそうではありません。

何を切るかによって最適な番手は変わってきますので、一概に言えないのです。

紙は乾燥した繊維質の集合体であり、水分を含む食材とはかなり異なる素材です。

また、容易にたわむため、切り抜けの良さについては、判断の基準としては使えません。

そもそも包丁は、紙を切るための道具ではありませんので、そのあたりを念頭に置いて、さまざまな視点から切れ味を判断する必要があります。

スエヒロ 黄華 #3000番の研ぎ上がり(仕上がり状態)

比不倉鉋の刃(利道)を研いでみました。

この角度だと、研ぎ目が反射してギラついて見えますが、これは敢えてそのような角度で撮影したものです。

※ ホワイトアランダム砥粒は切れが良くてよく食い込むため、切削能力も高いですが、このようなギラ付き感も出やすいものです

同じ研ぎ目でも、光の入射角を変えて撮影すると、このような仕上がり感となります。

ピシッとしたきれいな面に研ぎ上がりました。

3000番ですので鏡面とまではいきませんが、その少し手前という感じで、中砥石で付いた研ぎ目を効率良く消してくれます。

グライド感が滑らかで研ぎやすいため、鎬筋が引っかかって噛み込んだりする懸念も低く、研ぐ際に神経質になる必要がありません。

● 研ぎ上がりの刃を 顕微鏡で解析したページ(中仕上げ砥石)は、こちらです

水野鍛錬所の薄刃包丁を研いだ際の様子です。

有次の鯵切り包丁を研いだ際の様子です。

砥泥を拭きあげると、このような塩梅です。

和包丁の場合は、この後さらにキングS-1#6000番や、スエヒロG-8#8000番で仕上げる事がほとんどです。(それだけの価値があります)

関孫六4000CL(三徳包丁)を研いだ際の様子です。

小刃しか研いでいないため、あまり判りませんが、1000番の中砥石と比べると、かなりピカピカした感じの小刃に仕上がります。

スエヒロ#3000黄華 の兄弟商品

SKG-21

#3000

スエヒロ

SKG-27

#3000/#1000

スエヒロ砥石には、「黄華」の名の付かない3000番砥石が各種あります。

色味が黄華そっくりなので、もしかすると中身はどれも「黄華#3000番」ではないかと思い、スエヒロに直接確認をとったところ、「その通り」とのことでした。

ちなみにSKG-21は、黄華よりもワンサイズ小さい3000番の家庭用砥石です。(サイズは183x63x20)

SKG-27は、191x58x33サイズのコンビ砥石(#3000/#1000の両面)です。

これらの3000番砥石には、黄華と同じものが使用されています

(左の画像の商品です。家庭用のキッチン砥石ですので、お手頃価格に設定されています。実売価格が表示されない場合は広告ブロッカーをOFFにしてみてください)

このあたりは、松永トイシの家庭用両面砥石「PB-04」にキングデラックスと、キングS-1が使われているのと同じです。

また、黄華は「台付き」と「台なし」の2種類がありますが、どちらも名倉砥石が標準で付属しています

この名倉砥石については、名倉砥石のページで紹介しています

スエヒロ 黄華 の砥材、研磨粒子の材質

スエヒロ黄華 #3000番は、砥材がホワイトアランダム(WA/白色アルミナ)です。キレも良く切削力については申し分ありませんキレが良いので切削力が高いのですが、穿った見方をすると、砥ぎ傷のエッジが立ちやすいので(和包丁の切刃を研ぐと、軟鉄の部分などは)ギラギラした肌合いになることもあります

これは、見方を変えると、研磨粒子がよく切れ込んで、しっかり研げているということです。砥材の角が立っていて、簡単には角が丸まらないということでもあります

スエヒロ 黄華 #3000番の使いこなし

『完全吸水』の手法 - 上面空気放出+側底面吸水

「スエヒロ 黄華」の上手な使い方ですが、まずはきちんと吸水させることです。完全に吸水させることで、噛み込み感や突っ張り感がなくなり、スムーズな研ぎ感が得られます。

効率よく完全吸水させるには?

水を張った容器にドボンと漬け込んだり、上からジャブジャブと水をかけるのは、あまりおすすめできません。

「こだわりの完全吸水」をさせたい場合は、上面を濡らさないようにして、砥石の高さの9割程度まで水に漬けます。

ぎりぎりまでやりたい人は、砥石上面と同じ高さまで、きっちり追い込んでもかまいません。

上面を濡らさずに、側・底面から吸水させ、上面から空気を追い出すというのがポイントです。

こうすることで、内部の空気が砥石上面から放出され、スムーズな完全吸水が可能となります。

砥石を完全に水没させてしまうと、四方から水圧がかかることによって、空気が砥石内部に押し込まれる形となり、以外に空気が抜けにくいものです。

そして、ある程度吸水が進むと、空気が外に出ようとする力と水圧とが拮抗し、残留空気が抜けなくなります。

この『上面空気放出+側底面吸水法』ですと、水は側面と底面から吸い上げ、空気は上面から追い出すことで、水と空気の流れが一方向にまとまり、空気を残留させずに速やかに吸水させることが可能です。

砥石を完全水没させなくても、毛細管現象で水は吸い上がります。水の高さが砥石の9割程度でも、全く問題ありません。

急がば廻れといいますが、はっきり言ってしまうと、こちらの方法がより速く確実に、そして完全に吸水が完了します。

洋包丁の場合は線で研ぎますので、吸水が完全でなくてもさほど影響は出ませんが、和包丁の場合は、できるだけきちんと吸水させ、砥石を仕上がった状態にしてから研ぎましょう。

和包丁の場合は面で研ぎますので、吸水が不十分で部分的に水切れしやすいポイントが残っていると、そこだけで噛み込みが出たり、突っ張り感が生じたりすることがあります。

しっかりと吸水させてから使うと、実にスムーズで、滑らかなグライド感が得られます。

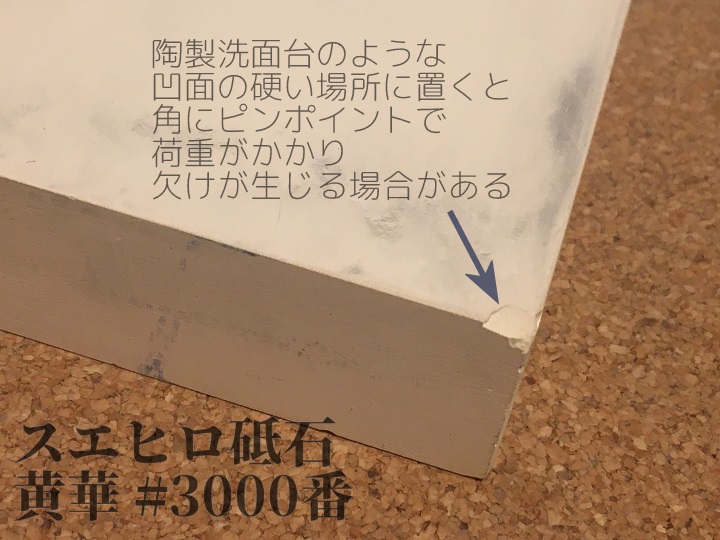

洗面台の凹面に置く時は注意

使用後の砥石を、洗面台等で洗う時の注意ですが、陶製洗面台のような、内側に凹面の付いた硬い材質の上に置く時は気をつけましょう。

まれにですが、角が当たった場合に、小さな欠けが発生することがあります。(上の画像は、この症状が実際に発生した事例)

凹面の場所に不用意に置くと、角部分のみで自重を支えることになり、ピンポイント的な極圧が発生し、靭性の低さが裏目に出て、角にチップが発生することがあるのです。

マグネシウム砥石のように、歪んだりすることはありませんが、逆に完全剛体で靭性に乏しいため、歪んだ瞬間に「欠け」となって顕在化します。

微細な欠けですので、実使用に影響が出るほどではありませんが、避けたい場合は、食器洗い用のスポンジを間に挟んだり、シートまな板などを敷くなどして、当たりを柔らかくしてあげると良いです。

なお、同じ流し台でも、台所のステンレス製シンクのような平らな面に置く時は、ここまで神経質になる必要はありません。

※ 同じ焼成タイプのビトリファイド砥石でも、キングデラックスのような中砥石になると、この症状が出る可能性は低くなります。

粒子サイズが大きめの砥石の場合は、角欠けが出ることは少なく、生じた場合でもごく小さな欠損で済みます(実体験より)

一方で、レジノイド系の仕上げ砥石は、ある程度配慮した方が良いでしょう。過去にキングS-1や、嵐山6000番でも、同様の症状が出たことがあります

刃の黒幕や、剛研輝のようなマグネシア系のセメント砥石の場合は、そこまで気を使う必要はありませんが、逆に「欠け、欠損」よりも、「曲がり、ゆがみ、歪み」の症状が出る場合があります。できるだけ平面の場所に置くようにしましょう。(短時間なら大丈夫です)

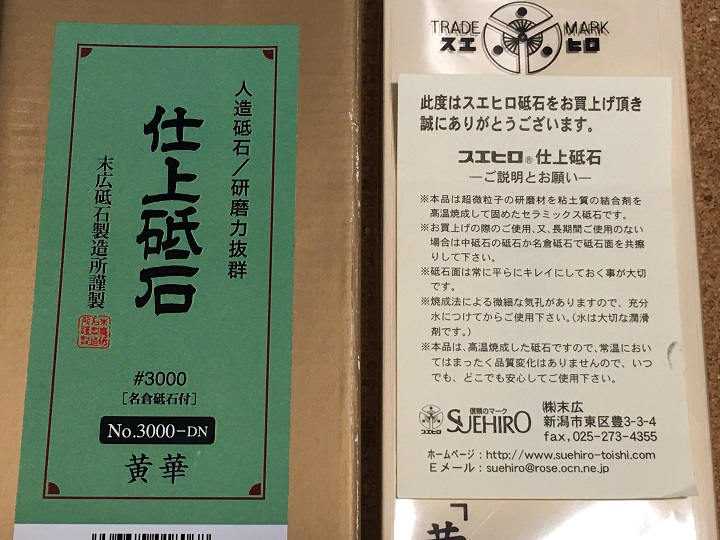

スエヒロ 黄華 #3000番 外箱・説明書等

スエヒロの外箱は、文字フォントやカラーバランスが整っており、伝統とモダンさが調和した素晴らしいデザインです。

日の丸の入った三枚扇の商標も、実にカッコイイ!

ロングセラーのキング砥石やナニワ(エビ印)の外箱デザインも、レトロチックで好きですが、スエヒロはフォントの使い方が実に素晴らしいのです。

この黄華は、砥石表面に印字プリントが無く、側面にロットナンバーと思われる数字の記載があるのみです。

表も裏も気兼ねなく使えて、これはこれで良いと思います。

外箱に注意書きや説明書きの付いた砥石も多いですが、スエヒロは別紙に印刷する方向性のようです。

黄色い紙が研ぎ方の説明で、白い紙が取り扱いの注意、クリーム色の紙が砥石の説明となっています。

左下にあるのは、付属品の名倉砥石です。

砥石の説明内容をかいつまむと…

- この砥石は、焼成法で作ったセラミック砥石です (※1)

- 使い始めは、名倉で表面を整えてから使ってね

- 砥石の平面をキープするのは大事だよ

- 吸水させてから使ってね

- 焼成砥石なので、品質変化しません(安心だよ)

他メーカーで砥石の結合タイプに言及した説明はあまり見ませんが、スエヒロがここまで言うのには訳があります。

なぜかというと、スエヒロは焼成型砥石に非常にこだわりを持っていて、『焼成型こそが砥石として最良』と考えている(ように思える)会社なのです。

その気持は良くわかります。マグネシア砥石を長年使っていると、「何なんこれ?こんなけったいな砥石やったんか!」…と言いたくなる場面に遭遇することが(たまに)あります。(ホントです)

※1 セラミック砥石について

スエヒロは焼成法で製造した砥石をセラミック砥石と呼称しており、これは用語として正しい使い方です。

同様に、松永トイシのキングデラックスやキングハイパー、ナニワ研磨工業の剛研デラックスや剛研玄人も、焼成タイプの砥石です。これらは『セラミック砥石』と呼ぶことができます

なぜならば、無機物を加熱処理して焼き固めた焼結体だからです

どこの会社とは申しませんが、アルミナの研磨剤を使っているという理由で、マグネシアタイプの砥石をセラミック砥石と称して販売している会社があります。

はっきり言うとあれは、誤解を招く表現です。景品表示法の優良誤認に抵触しないのか気になるところです。

(実際に法に触れるかどうかはグレーゾーンであり、何とも言えませんが、「消費者の誤認を誘う表現」と非難されても仕方ないでしょう)

マグネシア砥石は『マグネシアセメント』で硬化させていますので、言うならばセメント砥石です。間違ってもセラミック砥石ではありません。

砥粒がセラミック素材だからセラミック砥石だという暴論が通るのであれば、GC砥粒の砥石も炭化ケイ素を含有しますのでセラミック砥石になるはずです。

A砥粒(褐色溶融アルミナ)を使用したキングデラックスもセラミック砥石となり、砥石全般をすべてセラミック砥石と呼称せざるを得ません。

砥石メーカーが

明かしたくない事実

セラミック砥石はメリットばかりが声高に強調されていますが、これまであまり語られてこなかったデメリットについて、長期間使用した実体験に基づいて解説しています。

メーカー非公表の、経年劣化を防ぐ使い方や、性能を維持する保管方法なども併載しました。

特に「刃の黒幕」については、近年製造品はカラーリングが薄くなったため、外観からは白化現象の判別が難しくなっていますが、これを見極める独自の方法についても解説しています。

左の画像の電子書籍です。表紙画像が表示されない場合は、広告ブロッカーをOFFにしてみてください。『試し読み』も可能です。

公言が憚られるような赤裸々暴露系の内容になりましたので、ネット上での公開を取りやめ、電子書籍化いたしました。

月寅次郎が使っている砥石

月寅次郎が使っている砥石わたしが使っている砥石の一覧ページです

● 関連ページ:おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

● 関連ページ:砥石台を自作する

● 関連ページ:安い包丁は切れ味が悪いのか?

● 関連ページ:シャープナーを使うコツ

● 包丁と刃物のトップページ:包丁とナイフの評価とレビュー、カスタムやら鏡面やら