エアコン(クーラー)の清浄

自分で行うエアコン清掃の方法(手順)です。

これまでは、エアコンを徹底的に分解する方法を紹介しました。

当ページでは、具体的な清掃方法について解説します。

エアコンDIY清掃:目次

ラインフローファンの洗浄

ラインフローファンは、風を送る円筒形のファンのことです。

これを取り外して水を張った風呂桶に入れ、漬け置き洗いでジャブジャブ洗浄します。

この工程が、クーラー洗浄における、最も重要な部分です。

これに比べると、放熱フィンの洗浄などはたいしたことではありません。

放熱フィン(コンデンサー)は、円筒ファンに比べると、汚れの付着具合は比較的軽いです。

(結露による自浄作用が働くからです)

もしもプロの業者さんにクーラー洗浄を任せた場合は、ラインフローファンがどれだけ綺麗になっているか、ライトを当ててよく確認してみてください。

(外から見える部分がきれいになったとしても、肝心の部分が汚れたままでは、意味がありません)

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:ラインフローファンの洗浄

コンデンサーの汚れ具合の確認

コンデンサーは、洗浄の前に、汚れの状態をよく確認しておきましょう。

汚れの種類が、微細なチリやホコリの付着であれば、清掃・除去も難しくありません。

フィンの隙間にポワポワとしたホコリが見えている場合は、このタイプです

タバコのヤニや、油煙由来の油系の汚れが加わっている場合は、やや汚れが取れにくくなります。

ホコリにポワポワ感が無く、ベッタリとした粘性感があれば、この系統だと考えて良いでしょう。

詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:コンデンサーの汚れの状態

エアコンの養生 - 水跳ね防止ビニールの設置

エアコン上面と両サイドをビニールで覆い、水洗い用の養生をします。

(大型のポリ袋を切り開いて使用しています)

継ぎ目の部分は、ビニールの重複部分を多めに取ると良いです。

(上の画像では、青ビニールと半透明ビニールの間に、重複部分がしっかりある点に注目して下さい)

壁側に水が伝っていかないよう、水の流れをよく考えて、ビニールを貼り込みます。

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:エアコンの養生 - 水跳ね防止ビニールの設置

コンデンサーの洗浄

食器洗い用洗剤を適度に薄め、洗剤液を作り、霧吹きで吹きかけて洗います。

(水圧をかけられるポンプスプレーを使えば、作業がより楽になります)

コンデンサーのフィンは薄いアルミの板でできており、力をかけると簡単に曲がります。

曲げたり傷つけたりしないように、繊細に扱いましょう。

洗浄後は、念入りにすすぎを行います。

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:コンデンサーの洗浄

洗浄後のコンデンサーの状態

洗浄後のコンデンサーの状態です。

汚れは全く残っていません。ピカピカになりました。

アルミフィンの表面を汚れが覆ってしまうと、放熱効率が低下しますし、吸気に負荷がかかり、風力も弱まります。

清掃は汚れを落とすだけではなく、本来の冷却・暖房性能を復活させる意味もあります。

自分でここまでキレイにできるのであれば、プロの業者は必要ありませんね。

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:洗浄後のコンデンサーの状態

プラズマクラスターの清掃

プラズマクラスター発生ユニットの放電針です。

よく見ると、針の先端に異物が付着しています(画像は清掃前の状態)

きれいに清掃して、本来の性能を発揮してもらいましょう。

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:プラズマクラスターの清掃

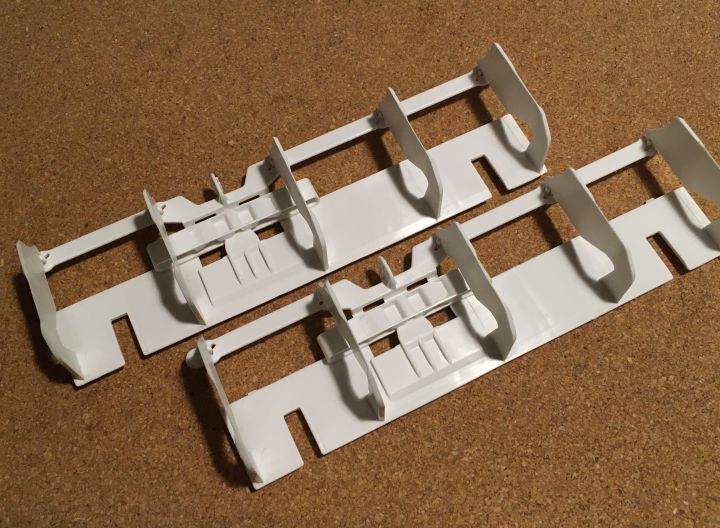

外装カバーの清掃

外装カバーは風呂場に持ち込み、シャワーで水をかけ、食器用洗剤とブラシでジャブジャブ洗います。

拭き掃除だけではなかなか手が入らない、細かい部分まできれいになります。

(洗浄後は、水気を拭き取って、よく乾燥させます)

送風ルーバーも、同様に水洗いです。

外して洗えば、きれいサッパリ。見違えるようにきれいになります。

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:外装カバーの清掃

これで、すべての洗浄作業が完了しました。

この後は、組み立て作業に入ります。

組み付ける際に水分が残っていると、不具合の元となりかねません(電装系等は特にです)

できれば少し時間をあけて、清掃時に残った残留水分の蒸発を待ってから、作業しましょう。

ネジ穴に水が入っていると、なかなか抜けにくいですが、その場合はティッシュを「こより」状に撚って差し込み、水分を吸い取ってあげましょう。

そのままネジ止めしても、ほとんどの水分は押し出されて出てきますが、ネジが腐食する可能性が高まります。

一つ一つの作業は、丁寧に行いましょう。

その作業に習熟しており、目をつぶっていてもできるというのであれば、部分的に工程を端折ったりすることも可能です。

ですが、プロでも習熟者でもない素人が、DIY作業として実施する場合は、一つ一つの作業を丁寧に行う以外にありません。

丁寧な作業は、一見回り道のように見えて、実は成功への近道です。

取り外しや分解の前に、一度画像を撮っておく。

ネジを外したら、次の作業を急ぐのではなく、外したネジを順番に並べ、後で分かるようにしておく(必要であればメモ書きを付ける)

…といったことは、非常に重要です。

素人作業でよくあるのは…、

「外しやすいネジから先に外していき、それ以上外れなくなってから、初めて考える」というパターンです。

DIY上手になりたい場合は、まず、対象をよく見てよく観察し、

どのように固定されているかを先に考え、頭で構造的に理解(もしくは想像)し、

後から手を動かすことが重要です。

見る(観察) → 考える(分析・想像) → 手を動かす(実作業)です。

洗浄の場合は…、

汚れの状態、程度、何の汚れかを、よく見て観察し、

ほとんどが水で落ちるホコリ汚れか、洗剤が必要な油汚れか、汚れの固着を剥がすための漬け置きが必要かを判断し、

実際の清掃作業に移る。という感じです。

実際に洗ってみたら、思いのほか汚れが固着して落ちにくいとか、水だけでほとんど落ちるとか、そういうこともあったりします。

(そういうのは、やりながら適宜修正します)

ですが、先によく見る、見て考える、というのは、非常に重要なことです(地味なことではありますが)

● 次のページ に進む

● ページトップ に戻る

● 月寅次郎のなんでもDIY に戻る

エアコンDIY清掃:目次

エアコンの機種 (このページに掲載の製品)

メーカー:シャープ

型式:AY-E22DH

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:プラズマクラスターの清掃

細かい手順は省略しています。詳細解説は下のページでどうぞ。

● 詳細解説ページ:外装カバーの清掃

一つ一つの作業は、丁寧に行いましょう。

その作業に習熟しており、目をつぶっていてもできるというのであれば、部分的に工程を端折ったりすることも可能です。

ですが、プロでも習熟者でもない素人が、DIY作業として実施する場合は、一つ一つの作業を丁寧に行う以外にありません。

丁寧な作業は、一見回り道のように見えて、実は成功への近道です。

取り外しや分解の前に、一度画像を撮っておく。

ネジを外したら、次の作業を急ぐのではなく、外したネジを順番に並べ、後で分かるようにしておく(必要であればメモ書きを付ける)

…といったことは、非常に重要です。

素人作業でよくあるのは…、

「外しやすいネジから先に外していき、それ以上外れなくなってから、初めて考える」というパターンです。

DIY上手になりたい場合は、まず、対象をよく見てよく観察し、

どのように固定されているかを先に考え、頭で構造的に理解(もしくは想像)し、

後から手を動かすことが重要です。

見る(観察) → 考える(分析・想像) → 手を動かす(実作業)です。

洗浄の場合は…、

汚れの状態、程度、何の汚れかを、よく見て観察し、

ほとんどが水で落ちるホコリ汚れか、洗剤が必要な油汚れか、汚れの固着を剥がすための漬け置きが必要かを判断し、

実際の清掃作業に移る。という感じです。

実際に洗ってみたら、思いのほか汚れが固着して落ちにくいとか、水だけでほとんど落ちるとか、そういうこともあったりします。

(そういうのは、やりながら適宜修正します)

ですが、先によく見る、見て考える、というのは、非常に重要なことです(地味なことではありますが)

エアコンDIY清掃:目次

エアコンの機種 (このページに掲載の製品)

メーカー:シャープ

型式:AY-E22DH