月寅次郎の自作DIY、修理と改造

最終更新日: 作者:月寅次郎

家電・小物の自作・改造、DIY修理など

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)

■ オフィスチェアのガスシリンダー交換

ガスシリンダーはボルト止めではなく、圧入で嵌っているため、叩き出さないと外れません

DIYとしては、やや難易度が高い方かもしれません

ここではイトーキのSpinaを作業対象としています。ゲーミングチェアを使っている方も参考にしてください

■ 電話子機の改造 - 純正バッテリーからエネループ仕様に

家電話の子機の内蔵バッテリー(純正互換品)が数年でへたるので、容量の大きな単3エネループ仕様に改造しました。

純正バッテリーは高いのが悩みの種でしたが、これでもう大丈夫!、

■ エアコンの分解洗浄

ラインフローファンと電装系を取り外せば、隅の隅まできっちり清掃可能です。

コンデンサーは結露によってある程度自浄しますので、それほど汚れは溜まりません。

カビが溜まって汚れが蓄積しがちなのは、内部で回転している円筒形のラインフローファンです(これをしっかり洗浄しなければ、大した意味はありません)

■ パソコンのCPUクーラー交換

CPUクーラーのベアリングが駄目になり、異音が出たため新品に交換しました

並行作業としてヒートシンクの清掃(ホコリ取り)や、CPUグリスの塗り直しをしましたが、放熱効率が向上したおかげで、ファン回転数が常に1000回転以下となり、非常に静音性能の高いマシンに仕上がりました

関連ページ: ● CPUグリスの塗り方、 ● おすすめのCPUグリス

■ スマホのバッテリー交換

Appleでの正規交換費用は5940円ですが、自分でDIY交換すると互換バッテリー費用のみで済みます。

今回はバッテリー代金が1584円だったため、差し引き4356円の節約になりました。

スマートウォッチのバッテリー交換 - vivoactive3

スマートウォッチのバッテリー交換 - vivoactive3Garmin製スマートウォッチ『vivoactive3』のバッテリー交換です。

メーカーに依頼すると、作業代金がやたらと高額なので、自分で作業しました。

Garminスマートウォッチ『vivoactive3』の設定マニュアルです(自分用備忘録)

Garminスマートウォッチ『vivoactive3』の設定マニュアルです(自分用備忘録)● 設定画面の表示

● 画面分割数の設定

● アクティビティ項目の設定

● ウォッチフェイスの変更

● データフィールドの変更

■ 低費用で作る、自作ドライボックス(湿度計付カメラ用防湿庫)

ジップロックコンテナと湿度計を組み合わせ、小型のカメラ用ドライボックスを自作しました

湿度計を分解して蓋に取り付けることで、ぴったりサイズの防湿庫になりました

乾燥剤は、フジカラーのカビ防止剤と、ミニサラダに入っていた乾燥剤を使っています

■ 蚊取りラケットの修理・改造

便利だけど、すぐに壊れてしまう「蚊取りラケット」

修理のついでに改造して、「高耐久仕様」にしました

電源スイッチを十分な容量のパーツに換装するだけですが、これをやっておくだけで何十年も使えます!

自動車の修理・メンテナンス

カーナビの交換と取付 (別ドメイン)

カーナビの交換と取付 (別ドメイン)従来タイプの地図内蔵型ナビを、最新型のアンドロイドカーナビへ交換しました。

元々は2DINサイズの7インチ液晶ナビが付いていましたが、9インチの大画面ナビに換装したため、インパネを加工して装着しています。

(ハーネスの自作、ギボシ端子のカシメ方、配線接続、ステー取付、インパネカット、アプリ設定からCarPlayまで、詳細解説全17ページです)

● 190Eをいじろう (別ドメイン)

エンジンオイルやバッテリー交換などの基本メンテナンス、エンジンマウント、タイロッド、デフオイル、ダンパーなどの重整備、塗装やエンジンのオーバーホール等は、下のページにまとめています

アウトドア系のDIY、分解・修理

■ snow peak ギガパワーデルタポッドの全分解オーバーホール

snow peak ギガパワーデルタポッドの全分解オーバーホールです 現在のところ、圧電素子の交換と、ガス経路の洗浄は終了しました

残っているのは、各パーツの洗浄と、ねじ切れてネジの対処です(ドリルで揉んで、タップでねじ山を切り直す予定)

(現在作業中です)

■ オピネルナイフの分解

オピネルの全分解オーバーホールです ネット上で見られる分解手順には、ロック状態のロックリングを無理やりこじ開ける方法や、圧入ピンをピンポンチで叩き出す方法など、正気の沙汰とは思えないものが蔓延していました

そもそも工具の使い方(選択)からして間違っていますので、工具の解説を含めて、分解手順ページを一から作りました(全6ページ)

※ そもそもオピネルは分解可能なようには設計されていません(壊れた場合は自己責任です)。圧入ピンを作り直すページも有り

■ 新富士バーナー(SOTO)スライドガストーチ

長年愛用している、新富士バーナーの 「スライドガストーチ」です 「新富士」ではなく、「SOTOブランド」の同型品もありますが、SOTOは新富士バーナーのアウトドアブランドですので、基本的に同製品です

あまりにも酷使したため、圧電素子が劣化してしまい着火が難しくなりました

簡単に入手可能な100円ライターを分解し、内部の圧電素子を流用、低費用で修理・改造をおこないました

長年使っていますが、着火性能が完全復活し、まだまだ使えそうです

■ おにやんま君(ストラップ型)の自作

釣具グッズとして流行のおにやんま君の自作品です トンボの形状よりも、黄色と黒の縞模様に効果があると考え、山でも使いやすいように、風雨に強いシンプルなストラップ型に仕立てました。

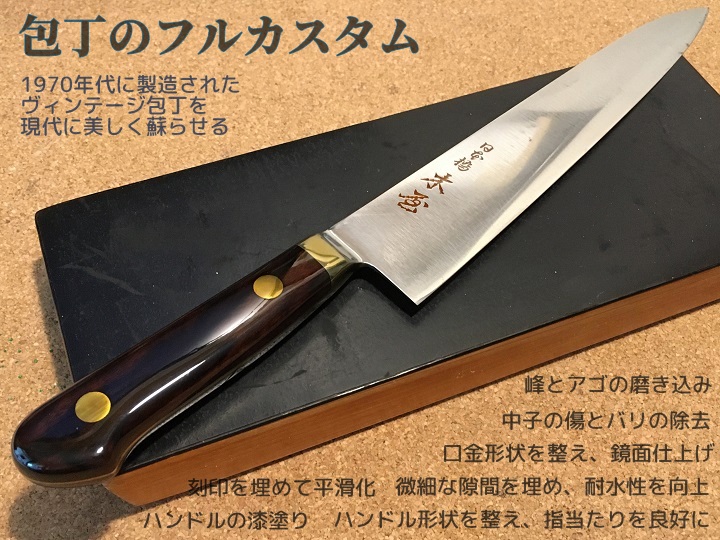

包丁・ナイフの修理・カスタム

包丁とナイフの修理やカスタムについては、数が多すぎるので別ページにまとめました

● 包丁・ナイフの修理、カスタム

包丁の研ぎ方

包丁を研ぐのは、決して難しいことではありません最初は思い通りにいかないかもしれませんが、自転車と同じで、一度できるようになれば、その技術は一生役に立ちます

わたしが実際に研いでいる様子は、下の動画で見ることができます

5分少々の時間で、さくっと刃を付けています

後半の「最終仕上げ」は、やらなくても構いません(自己満に近い部分です)

重要なのは、角度をぶらさないことと、砥石を当てたい部分にしっかり指を当てることです

※ 解説は字幕で補足しています。日本語字幕をONにしてご覧ください

でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません

研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

家回りのDIY修理

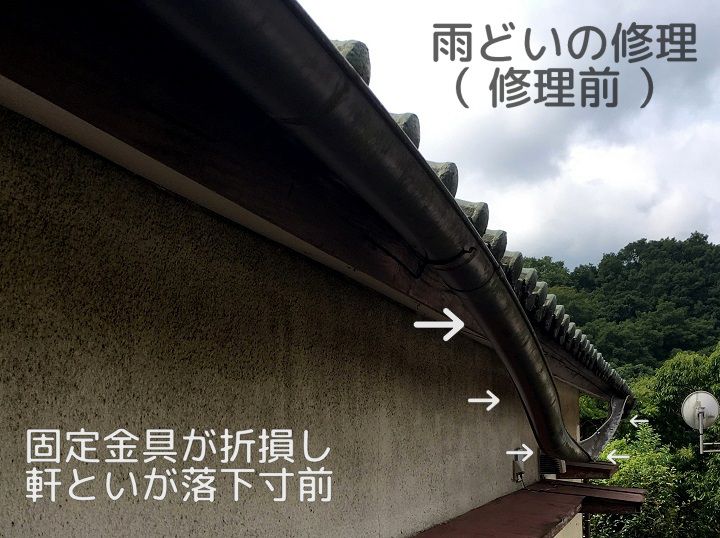

■ 雨樋のDIY修理

固定金具が折れ、宙ぶらりんになっていた雨樋の修理作業です

軒とい14メートル分、固定金具20本、木ネジ60本の交換は、素人作業としては大仕事でした

台風シーズン前に作業を終えることができて、よかったです

道具・工具・ケミカル等

サンドペーパーはどれも同じではありません

サンドペーパーはどれも同じではありませんモノタロウの安いサンドペーパーをまとめ買いして後悔した経験を元に、このページを作りました

切れが良くて砂落ちが少なく、紙質の良いサンドパーパー(耐水ペーパー)は、作業効率を上げるだけでなく、仕上がりに差がでます!(実感)

サンドペーパーの見分け方と、おすすめのメーカー(ブランド)についての解説です

ミニルーター - PROXXON(プロクソン)

ミニルーター - PROXXON(プロクソン)月寅次郎の包丁カスタムで、磨きの工程でよく使われているのがこのミニルーターです。

下地出し、研磨、切削など、アタッチメントを交換することでさまざま作業に使えます。

元々はエンジンのカーボン落とし用に買ったものですが、いまでは長年使い続けている愛用ツールです。

ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分

ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分ブルーマジックについては「コンパウンドが入っていない」などのガセ情報が多いので、真偽についてきちんと解説してみました。使用されている研磨剤、粒度(番手)、成分についても詳細解説しています

ブルーマジックを使用して鏡面に仕上げた例や、マニアックな使い方など

ピカールの粒度と材質

ピカールの粒度と材質研磨材の方が硬くなければ、そもそも削ることすらできません

ちなみに、ピカール液やピカールケアーに使用されているアルミナ(AL2O3)は、酸化アルミニウムのことであり、モース硬度9と、硬度の高い材質です

研磨材の粒子の硬度と、削られる方の素材の硬さを、(だいたいでよいので)把握しておくということが重要です(もしくは、その素材専用の研磨材を使用する)

わたしが使っている砥石

わたしが使っている砥石わたしが使っている砥石の一覧、及び、各砥石のレビューです

名倉や修整砥石、シャープナー、電動回転砥石まで含めると、現在17種類です

シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる

シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる(中略)…というのは、わたしが働いていた和食系外食店の厨房で、実際にあった話です

その店舗では、アルバイトの方が多数勤務されていましたが、全員に包丁砥ぎを習得させるのは現実的に無理でしたので、これと同じタイプのシャープナーを、何個も導入していました

年季の入ったアルバイトの方は、包丁を前後に動かして研ぐと、包丁が○○になるということを… 続きを読む

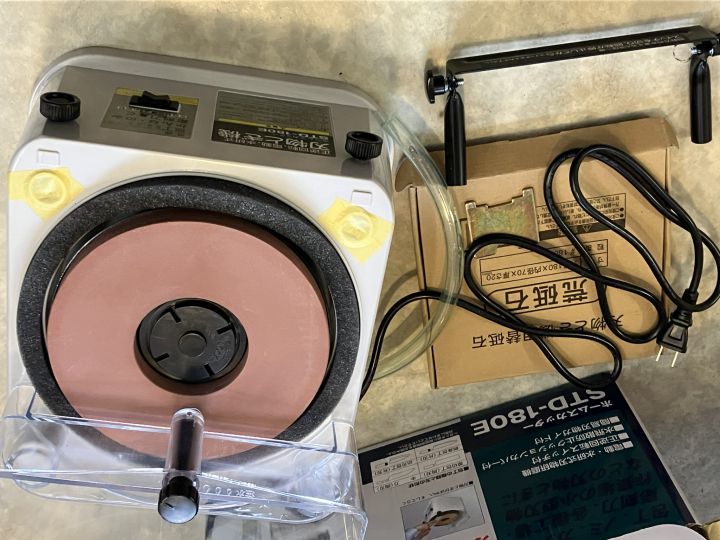

ホームスカッターSTD-180E

ホームスカッターSTD-180Eわたしの包丁研ぎは、単なる刃付けに終わらず、『手直し』となることも多々あります。(包丁の側面を研ぎおろして厚みを抜いたり、孔食の出た表面を削り落としたりするなど)

作業時間の短縮と肘の負担軽減(腱鞘炎の防止)のため、電動の刃物研ぎ機を導入しました。

別売の荒砥石も同時購入しましたので、研ぎおろしや刃欠けの修整作業が非常に楽になりました。

ピカールとブルーマジックの比較

ピカールとブルーマジックの比較個人のブロクなどで…、「ピカールをブルーマジックを磨き比べてみました~」、「さて、どちらの方がピカピカになるでしょうか~」などとやっているのを目にすることがありますが、ああいうのは、いかがなものかと思います

比較する場合は、研磨材の材質と粒度を比べなければ意味がありません(というわけで、比較してみました)

ヘッドライト黄ばみ取り剤の弱点と限界 - ピカール・ブルーマジックとの比較

ヘッドライト黄ばみ取り剤の弱点と限界 - ピカール・ブルーマジックとの比較「ピカールやブルーマジックは、ヘッドライトの黄ばみ取りに使っても大丈夫でしょうか?」

「ヘットライト専用クリーナーと、一般的な液体コンパウンドはどこが違うのでしょうか?」

そういう疑問をお持ちの方は多いと思います

包丁やナイフの話題とはちょっとずれますが、研磨の話ということで、成分や粒度(番手)の違いを比較してみました

自作DIYソーラー充電器

■ ソーラー充電器 仕様晴天時: 4本ならば1日程度、2本ならば半日程度で満充電に達します

曇天時: 4本ならば1日程度、2本ならば半日程度で1.30~1.35Vに・・

■ ソーラー充電器 よくある質問

充電しない時や陽が落ちてしまった時など、電池をセットしたままの状態にしていても大丈夫か?携帯電話を充電したい場合は・・・などのよくある質問(FAQ)です

■ 市販品のソーラー充電器を使ってみた

市販されている「ソーラー充電器」を使ってみました。

エネループなどの、単三形充電池を充電するため製品です。「これで電池は使い放題」と思ったのですが、世の中そう甘くはありませんでした

■ 1日分の日射量では、たいして充電できなかった

朝から夕まで丸1日、陽の当たる場所で充電させたくらいでは、満充電にはほど遠いようで、充電後の電池を、LEDライトにセットして使ってみたものの、持続時間が短くてすぐに暗くなってしまいました。

■ 数日かけて充電したからといって、満充電にはなるわけではなかった

「時間さえかければ、たとえ少しづつでも充電される」と考えていたわたしにとって、この結果は少々意外でした。

■ 1.2Vまで充電できるくらいでは、実質役に立たない

1.2V程度までしか充電できなかったとすると、LEDが発光可能なぎりぎりの電圧にしかならず、短時間使用しただけで、発光しなくなってしまうというわけです。

■ 単3電池4本を充電するのに、22日間必要?

2本で5日半かかってしまうという時点で、すでに現実的ではありません。

4本なら11日間となりますが、曇天や雨天を考慮すると、現実的には倍の22日間かかってしまうわけです

■ 実用的なソーラー充電器は、どの程度の性能が必要か?

コンセントのない環境下で、長期に渡って野営を続ける時を想定すると、曇りの日でもある程度まで充電できるだけの発電量は、最低限必要です。

■ ハイパワーなソーラー充電器は、市販されていない?

曇りの日でもある程度充電可能なソーラー充電器は、探してみたもののなかなか見つかりませんでした、どうしてなのかは、自作品のパーツ選定をしているうちに、自ずと判ってきました。

■ 自作ソーラー充電器を作ってみた

結局、「自作ソーラー充電器」を作ることになってしまいました

いろいろと失敗した1号機、改良して使いやすくした2号機、つたない造りで少々恥ずかしいですが、披露しておきます。