月寅次郎の包丁放談

目次

コンテンツが多くなりすぎたので、スクロールせずに飛べるよう、大まかな目次を作りました。-

おすすめの包丁(ナイフや台所用品も)

-

包丁の解説、裏話

-

包丁やナイフのカスタム、自作、修理

-

月寅次郎が使っている包丁、ナイフ、キッチン用品

-

月寅次郎が使っている砥石、包丁研ぎ、研磨(鏡面仕上げ)

-

新着ページ・更新履歴 は、こちらです。

月寅次郎の本(著作)

ダマスカス 包丁の真実 420円 |

オールステンレス 包丁の真実 340円 | |

おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |

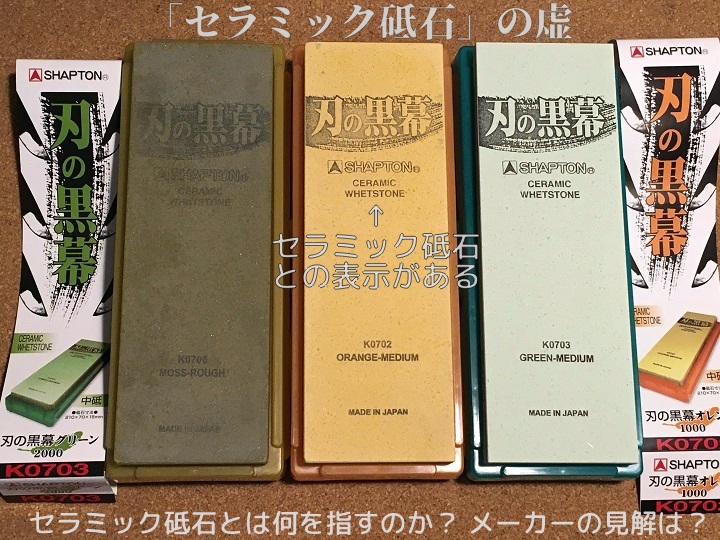

セラミック 砥石の嘘 340円 | |

|

一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||

当サイトの内容が本になりました!

このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。

サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。

当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)

包丁の研ぎ方(実演)

※ 解説は字幕で補足しています。日本語字幕をONにしてご覧ください(でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません)

※ 研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

おすすめの包丁・ナイフ

おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

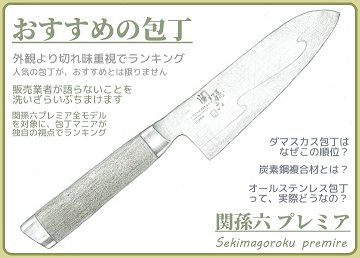

おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)関孫六プレミアシリーズの、おすすめ包丁ランキング

5本それぞれに評価を付与し、歯に衣着せずにランク付けしました。見た目重視で高いだけの商品はバッサリ切っています。ダマスカス、オールステン、炭素鋼複合材とバリエーションに富んでいるため、一読すれば包丁選びのポイントも、おおよそ網羅できることでしょう。

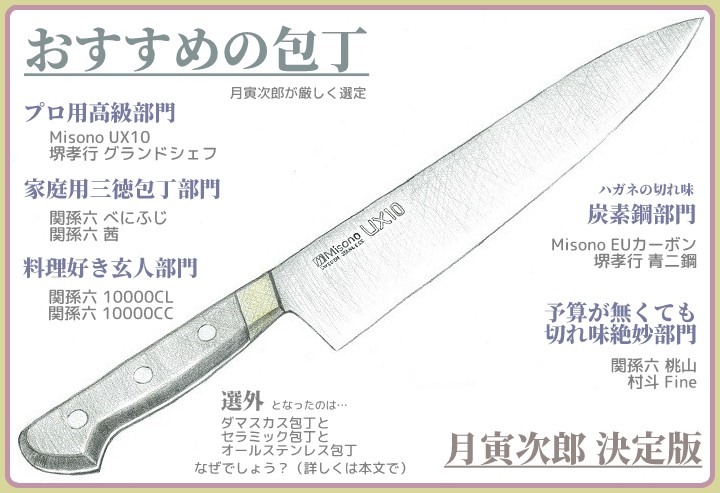

おすすめの包丁 (月寅次郎決定版)

おすすめの包丁 (月寅次郎決定版)これまで作ったさまざまな「おすすめ包丁ランキング」を元に、総合的にまとめた「決定版」を作りました

人それぞれ「おすすめの包丁」は違うとは思いますが、用途や好みに合わせ、「それぞれの一本」を挙げてみました

とりあえずこれが、月寅次郎の「おすすめ包丁」です

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)

家庭用のおすすめ包丁(安い価格で、最良の切れ味を)一般家庭内における「おすすめ包丁」というからには、「手頃に買える価格で、切れ味が良く、それほど錆に気を使わなくて済む」という条件を満たさなくてはなりません(さらに、研ぎやすければ言うことないです)

1万円を超す包丁であれば、いろいろな意味で「最強っぽい」のは各種ありますが、「手頃な価格で」という条件が加わると、とたんに難しく…続きを読む

関孫六「おすすめ包丁」

関孫六「おすすめ包丁」以前、「関孫六のおすすめ包丁ランキング(プレミア限定)」というページを作りました

その際、プレミアシリーズ以外の関孫六は、数が多いため除外したのですが、今回改めて取り上げてみることにいたしました

題して、(プレミアシリーズ以外の)「関孫六の、おすすめ包丁は?」です

ヘンケルス包丁の選び方(全モデル解説)

ヘンケルス包丁の選び方(全モデル解説)ヘンケルスの包丁は、○○がすべて同一ですので、それを踏まえた上で包丁を選ぶのが重要です

樹脂ハンドルの素材についても踏み込んで解説してみました

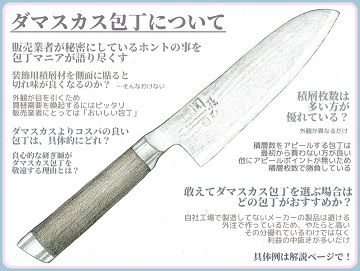

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)

ダマスカス包丁について(本当におすすめ?)ダマスカス包丁は、人気で売れ筋ですが、買うだけの価値があるのでしょうか?

実際のところ、その本質は、側面に積層鋼材を使用した、ただのクラッド材でしかありません

積層数が37層だろうと69層だろうと、切れ味に何の影響もありません。このページでは、ダマスカス包丁の真実を暴きます

キッチンで役に立つ、細身で先の尖った包丁

キッチンで役に立つ、細身で先の尖った包丁切れ味の良い包丁は多数持っていますが、ついついこれを手に取る事が多いです

なぜかというと、「役に立つから」…です

ブレードは、「アゴ無しの細身」で、かなりの薄手ですが、そのおかげで三徳包丁では真似のできない、〇〇な作業ができるというのが良いところです

計量スプーンのおすすめ

計量スプーンのおすすめ売れ筋の計量スプーン3製品をチェック!

ナガオの「極厚ダブル」は、シンプルですが1/2量が計れない点が残念。

貝印の「SELECT100」は、セットものを買わずに、必要な本数だけを揃えるのがおすすめ。

パール金属の「Softia」は、横から見やすく、置いて量れるのが特徴です。

おすすめの包丁ブランド

おすすめの包丁ブランド包丁のブランド・メーカーに関する解説です(個人の意見)

一般認知度が低くても、質の高い製品のブランドについては、高く評価をしています

「イメージ戦略を駆使して中身以上に持ち上げたブランド」に対しては、厳しめの評価にしています

筆者一押しの「おすすめブランド」は、文意から総合的に判断してください

おすすめのダマスカス包丁を選ぶ - 包丁マニアの裏話

おすすめのダマスカス包丁を選ぶ - 包丁マニアの裏話(中略) …背厚の厚い包丁を「切り抜けが悪い」とこき下ろしましたが、決して画像の包丁の事を言っているのではありません(無関係です)

ハイ、まったく関係ありません。無いと言ったら無いのです。ゼッタイです

背厚が実際何ミリなのかは、販売ページの商品説明を読めばわかりますが、ゼッタイに確認しないでください。(お願いします) 続きを読む

キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフ

キャンプにおすすめは、刃渡り長めのフィレナイフ個人的に使っているガーバーのフィレナイフを題材に上げ、バーベキューキャンプなどで本当に使いやすいナイフとはどういうものかを考えてみました

女性には、洒落た北欧デザインが可愛い、ラパラのフィッシュフィレナイフを、男性にはブラックアウトされたブレードが渋くて格好いい、プレゼンテーションラミネートを推します

(実用性ならEzGlide7か、モーラナイフのフィッシング コンフォートスケーラーが良いでしょう)

カービングナイフもおすすめですが、フィレナイフでも塊肉や鶏も丸焼きを切り分けることは可能です。カービングフォークと一緒に使えば、キャンプの主役になれますよ

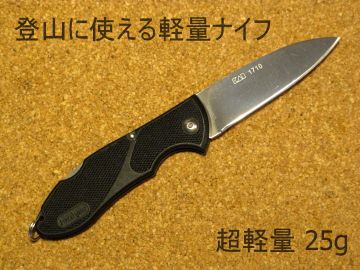

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)

登山用ナイフのおすすめは?(日帰り、テント泊、アルパイン)登山用のナイフについて、まじめに考えてみました

筆者は25gの超軽量ナイフ『カーショーAce1710』を愛用中。

現在Ace1710は入手困難ですが、「それ以外ならこれを選ぶ」というナイフを挙げてみました。

一般家庭用包丁なら『関孫六』

一般家庭用包丁なら『関孫六』

そんなふうに考えていた時期が私にもありました。

ちなみに、今でもそうですよ。

● 関孫六 (amazonで検索)

● 関孫六 (楽天で検索)

● 解説:おすすめの包丁 (外観より切れ味重視でランキング)

● 解説:関孫六の「おすすめ包丁」は?

● 解説:関孫六・旬(貝印)- 包丁ブランドの解説(1)

砥石で気をつけたいのは、購入直後の状態で良否を判断してしまうことです。

砥石で気をつけたいのは、購入直後の状態で良否を判断してしまうことです。

せめて数ミリ使い込むか、数年付き合ってから…、おっと、こんな時間に誰か来たようだ。

(裏話は電子書籍 セラミック砥石の嘘 で…)

● 砥石 (amazonで検索)

● 砥石 (楽天で検索)

● 解説:砥石(月寅次郎が使ってレビュー)

包丁を砥石で研ぐのは難しい…という方は『シャープナー』を上手に使いましょう。

包丁を砥石で研ぐのは難しい…という方は『シャープナー』を上手に使いましょう。

● シャープナー (amazonで検索)

● シャープナー (楽天で検索)

● 解説:シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる

包丁・ナイフの解説や裏話、研磨等

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?切れ味が良いのはどの包丁?とは、よく言われるところですが、市販されている大手メーカの包丁であれば、技量の確かな人が砥石で研げば、どの包丁でもトマトをスパスパ切る程度の切れ味は、簡単に出すことが… 続きを読む

包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)

包丁の選び方(誰も言わないマニアな話)包丁の選び方には、さまざまなポイントがありますが、購入後の包丁をどうやって研ぐかによっても、包丁の選び方が変わってきます

砥石で包丁を研げる方は、どのような包丁を選んでも構わないのですが、砥石を使うのはちょっと苦手という方は、あまり硬度の高い包丁を選ぶのは考えものなのです

なぜかというと… 続きを読む

三徳包丁と牛刀は、どちらがおすすめか?

三徳包丁と牛刀は、どちらがおすすめか?一言でいうと、一本で済ませるなら三徳包丁、ペティナイフと併用して、セットで使うなら牛刀です

細かいことを言い出すと、食材や切り方によっても違いが出てきます

三徳包丁を牛刀を両方使った経験を元に、さまざまな角度から比較してみました

高硬度の包丁は、家庭では扱いづらい

高硬度の包丁は、家庭では扱いづらい硬度が高ければ、その分鋭いエッジを付けやすくなります

ですが一方では、靭性が低くなるために刃欠けや刃こぼれも生じやすくなります

研ぎにくくもなるため、シャープナーの内臓砥石も早く消耗します

「どんなに硬い鋼材でも、確実に研ぎあげます」という腕に自信のある方以外は、止めておいたほうが無難です

オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まる

オールステンレス包丁は、滑る・冷たい・汚れが溜まるオールステンレス包丁を既にお持ちの方は、決してこのページを読まないでください

酷いことばかり書いていますので…

オールステンレス包丁の折損問題

オールステンレス包丁の折損問題検索エンジンで包丁の折損事例を集計したところ、オールステンが最も折れているという以外な結果が出ました。

この件は「不都合な事実」ですので、決して語られることはありません。意を決して「告発」気分で書いてみました。

包丁の鋼材(ステンレス刃物鋼)

包丁の鋼材(ステンレス刃物鋼)「外科用メスと同様の鋼材で、素晴らしい切れ味!」などの売り文句に騙されないようにしましょう

手術用メスは「使い捨て」なので、鋼材の質としては低~中グレードに相当します(再利用を考量しておらず、切る量も少ないため、刃さえきっちり付いていれば、刃持ちが悪くてもなんら問題ないためです)

包丁の樹脂ハンドルはどれも同じではない

包丁の樹脂ハンドルはどれも同じではない包丁の樹脂ハンドルは、どれも同じだと思ったら大間違いです

ポリプロピレン(PP樹脂)は材質的に柔らかく、表面が白化するため耐久性に劣ります。おすすめの樹脂ハンドルは…続きを読む

手打ち鍛造と利器材の包丁は、どちらが良いか?

手打ち鍛造と利器材の包丁は、どちらが良いか?ここでいう「利器材」とは、切刃が炭素鋼で側面がステンレスの炭素鋼複合材を想定して書いています

確かに手打ち鍛造は、切れ味では優れていますが、コスパでは利器材の圧勝です

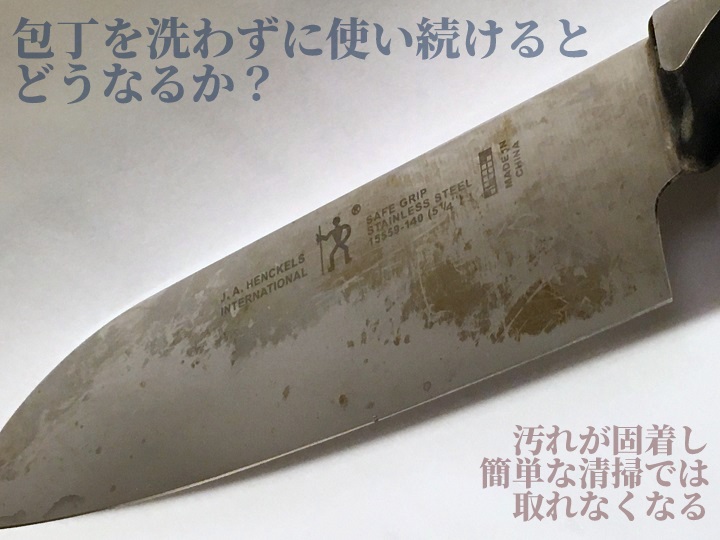

包丁を洗わないとどうなるか?

包丁を洗わないとどうなるか?包丁を洗わずに使い続けると、油脂分やデンプンが側面に張り付いて固着します

ここまでくると食器洗い洗剤とスポンジではなかなか落ちません

実際に汚れが固着した包丁の画像有り

包丁の洗い方

包丁の洗い方よく知られているところの、クリームクレンザーとコルクを使って磨く方法ではありません。

さらにガッツリ磨ける、粉末クレンザーと不織布クリーナーを使う方法です。

(包丁を研ぐ前に、いつもこの方法で洗浄していますが、一気に効率良くきれいにすることができます)

包丁の切れ味 - 砥石の番手を上げれば切れ味は良くなるのか?

包丁の切れ味 - 砥石の番手を上げれば切れ味は良くなるのか?包丁の切れ味に関しては、番手の高い砥石を使ってエッジを滑らかに仕上げ、「新聞紙が滑らかに切れる!」、「産毛がカミソリのように剃れる!」と、悦に入る方も多いです

はたして、カミソリのような滑らかな刃に仕上げるのが、包丁にとってのベストなのでしょうか?

ダメな包丁は、どこが悪いのか?(手直し・修繕)

ダメな包丁は、どこが悪いのか?(手直し・修繕)他の包丁を買った時に、抱き合わせ販売で付いてきた小三徳包丁です。

いろいろと突っ込みどころが多かったので、ここでは『ダメな包丁の見本』として扱っています。

どういう点がダメなのかを知ることで、良い包丁とはどういうものかが、逆に浮かび上がってきます。

包丁ブランドの解説

包丁ブランドの解説一部文章推敲中です(すいません)

100円均一の包丁のページを書き直しました。以前はかなり批判的な内容でしたが、某包丁に比べれば「こちらのほうがよほど良心的だ」と、思い直したためです

パーリングナイフとは

パーリングナイフとはパーリングナイフとは、ペティナイフのことで、呼び名が異なるだけです。日本では、ペティナイフという呼び名が定着してしまったため、逆にパーリングナイフという呼称の方が、馴染みのないものとなっています

藤次郎のDPコバルト合金鋼は、V金10号?

藤次郎のDPコバルト合金鋼は、V金10号?藤次郎の「DPコバルト合金鋼」は、武生特殊鋼材の「V金10号(VG10)」だと言われています。一方では、元々は「VG10」だったものの、現在は「9Cr13CoMoV」に変更されている。…という噂もあります

はたしてどちらが本当なのか、確認してみました

まな板が反る原因と修正方法

まな板が反る原因と修正方法まな板が反らない様に使うにはどうしたら良いか?

また、ゆがんでしまった場合の修整方法も合わせて掲載しました(木製ではなく樹脂製まな板の場合です)

一番避けたいのは、食洗機に斜めに入れて高温で洗浄することです。これだけは止めましょう

「オピネルのオイル漬け」は、最悪のカスタム

「オピネルのオイル漬け」は、最悪のカスタム「オピネルの刃が固くて出ない時は、オイル漬けが効果的!」 …という記事を数多く見かけますが、はっきり言って、安易に真似をするのはやめたほうがよいです

「オピネルを買ったら、すぐ行うべき儀式」とか、「オピネルの定番カスタム」など、あたかも重要かつ必須なメンテナンスであるかのように書かれている事がほとんどですが、決してそんな事はありません。「そんなデタラメ書いたらダメでしょうに…」と思います

オピネルの刃が出ない時の対処法(サヴォワ打ち・コンコンとは?)

オピネルの刃が出ない時の対処法(サヴォワ打ち・コンコンとは?)「サヴォワ打ち」とは、ブレードが固くて刃が出ない場合の、伝統的な対処法であり、オピネルが公式に推奨している方法でもあります(日本では「コンコン」と呼ばれています)

ハンドルが水を吸って膨張し、ブレードの出し入れが固くなった際に、柄の先端を固いものに「コンコン」と打ち付けて刃を開かせ、飛び出た刃の部分を、指でつまんで出す方法です。この方法を知っておけば、刃が固くて出ない時に、ペンチなどを持ち出す必要はありません

シック・プロテクターディスポ 従来品と敏感肌用の違い

シック・プロテクターディスポ 従来品と敏感肌用の違い『敏感肌用』と書いてある以上、刃のコーティングが違うとか、スムーサーが改良されたとか、そんなことではないかと思ったのですが、商品説明を隅々まで見ても両製品の違いは判りません、仕方がないのでシック・ジャパンさんに尋ねてみましたところ、予想だにせぬ回答が・・・

包丁 ランキング(amazon / 楽天)

● 三徳包丁 ランキング (amazon)

● 包丁・ナイフ ランキング (楽天)

通販サイトの売れ筋ランキングと、筆者おすすめの包丁とは、かなり傾向が異なります。

これは、包丁は買い替え需要の乏しい商品で、新生活を始める若い方が購入するケースが多く、低価格で購入可能な包丁がランキング上位を占めることが、一つの要因です。

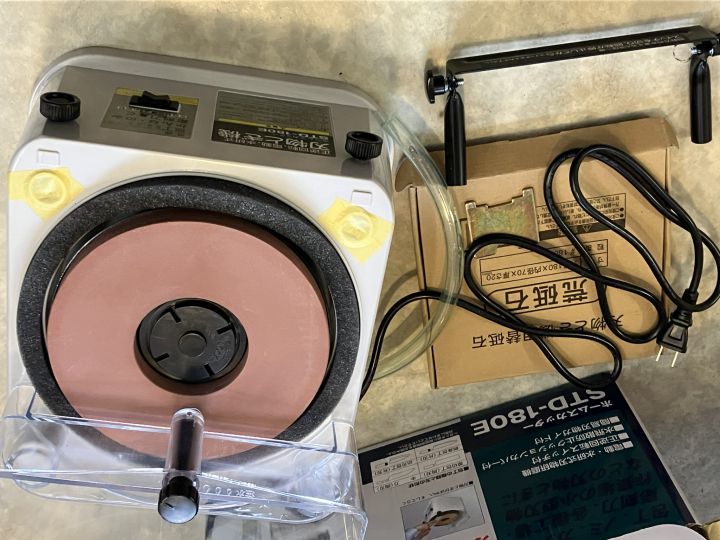

ターンテーブル型の電動研ぎ機があれば、刃厚を薄めて切り抜けを良くしたり、スキ具合を自分好みに調整するのも楽です。

ターンテーブル型の電動研ぎ機があれば、刃厚を薄めて切り抜けを良くしたり、スキ具合を自分好みに調整するのも楽です。

手研ぎでやろうとすると、えらく大変です。

エッジの鋭さだけでなく『切り抜け』の良さにこだわりたい方におすすめ。

● ホームスカッター (amazon 商品ページ)

● ホームスカッター (楽天で検索)

● 解説:刃物研ぎ機 ホームスカッター STD-180E

筆者一推しの一本「Victorinox スイスクラシック パーリングナイフ」

筆者一推しの一本「Victorinox スイスクラシック パーリングナイフ」

なんだかんだで、手に取ることが多いナイフです。

多用途に使えて、非常に便利です。

● Victorinox スイスクラシック パーリングナイフ (amazonで検索)

● Victorinox スイスクラシック パーリングナイフ (楽天で検索)

購入の際は、『波刃』と『直刃』を間違わないように!

おすすめは直刃(ストレート刃)です。切れ味が落ちても研ぎ直しが容易だからです。

● レビュー:ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフ

包丁、ナイフのカスタム・自作・修理

日本橋木屋の牛刀 カスタム

日本橋木屋の牛刀 カスタム日本橋木屋の銘がありますが、中身はMISONOのスウェーデン鋼牛刀です

モディファイ箇所は、刻印の漆埋め、口金鏡面仕上げ、ハンドル漆塗り、微細な隙間の埋め込み、中子のグラインダー傷修整等です

レビューと解説ページはこちら

関孫六4000CL ペティナイフ カスタム

関孫六4000CL ペティナイフ カスタム口金の角を落とし、滑らかに成形して鏡面化、ハンドル材の部分は漆で仕上げました。

継ぎ目の磨け分けが面倒でしたが、まずまずの美しさに仕上げることができたかと思います。

ステンレス鋲の部分は、漆が乗ったおかげで金色の色合いが生まれ、良いアクセントとなっています。

堺清貞 小三徳包丁(カスタム)

堺清貞 小三徳包丁(カスタム)造りが雑で、段差や隙間も多く、「これはダメやなぁ~」と感じていた包丁です。

ついつい分解癖がでて、手を入れているうちに、のめり込んでしまい、カスタム包丁として完成してしまいました。

包丁を鏡面にする(傷だらけがピカピカに)

包丁を鏡面にする(傷だらけがピカピカに)包丁(ペティナイフ)を鏡面にしました

本当は鏡面にするつもりはなかったのですが、側面に酷い傷が付いてしまったので、傷の修復を兼ねて磨き上げました

DIYで包丁を鏡面仕上げに(方法・手順)

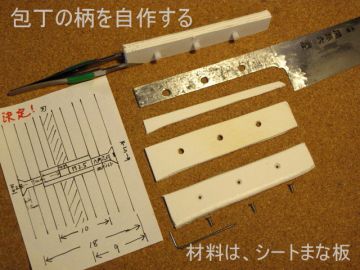

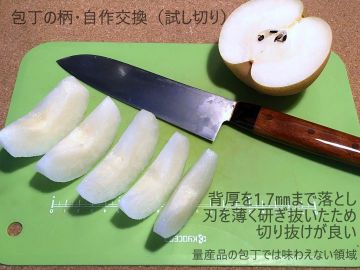

包丁の柄を自作(DIY木製ハンドル)

包丁の柄を自作(DIY木製ハンドル)上のページのその後の状態です。より本格的な木製グリップに作り変えました

コンシールドタング構造にして中子を完全に保護し、表面を漆で塗装することで、耐久性に富んだ美しい外観に仕上げました

ブレードの厚みも抜いて、切り抜けの良い刃にカスタムしています

和包丁のカスタム(薄刃包丁)

和包丁のカスタム(薄刃包丁)赤錆の浮いた薄刃包丁を、柄の付いてない刃のみの状態で入手しました

状態は決してよくありませんが、物自体はとても良さそうだったので、刃を鏡面に、柄を漆塗りにして、美しい包丁に仕上げました

関孫六10000CL カスタム

関孫六10000CL カスタム口金を磨いて鏡面仕上げに、ハンドルは漆塗りで流麗に仕上げました

ブレードとハンドルの色彩コントラストが美しく映え、お気に入りの一本になりました

砥石台の自作(バットはめ込み式)

砥石台の自作(バットはめ込み式)砥石台を自作しました。 木材をカットして塗装し、ゴムシートを貼っただけですが、ステンレスバットにぴったり嵌る寸法にしたので、バットが水受けとなり卓上で研ぐことができます

天板はフラットで砥石の固定機能は無いですが、貼りつくように密着するので安定性は抜群です。 砥石を取り換える際など、市販品のようにその都度ネジを回して固定する必要も無く、とても楽です

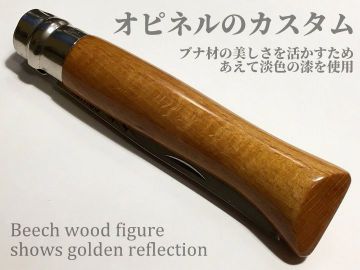

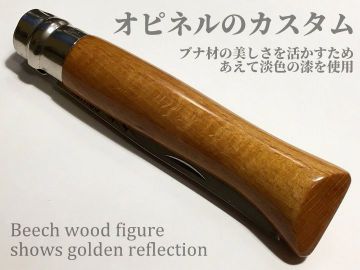

オピネルのカスタム

オピネルのカスタム長年(30年ほど)使ってきたオピネルのハンドルを漆塗りにしてカスタムしました

(動画あり)

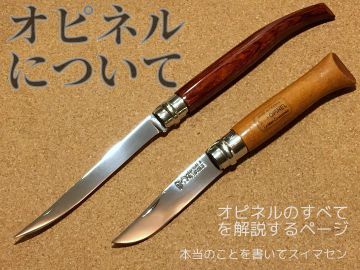

オピネルについて

オピネルについてオピネルの使い方、手入れ、オイル漬けの是非、鏡面仕上げ、カスタムなどです

ページ数が多くなりましたので、オピネル関連のページをまとめて、一つに集約しました

英語ページ:OPINEL Mirror finish

オピネルフィレナイフのカスタム

オピネルフィレナイフのカスタムブレードは傷を取って鏡面に加工し、ハンドルは漆で仕上げました(拭き漆を繰り返した後に、上塗りと研磨を複数回施工)

漆の堅牢な被膜のおかげで、ハンドルが吸水・膨張することはなくなり、オピネルの弱点も克服できました。さらに、ブビンガ材がここまで美しく仕上がるとは、少々予想外でもあります

古い包丁の柄をDIY交換

古い包丁の柄をDIY交換約30年前に使っていた関孫六が出てきました。軽く砥いでみたら、自分好みの素晴らしい刃が付いたので、柄を自作の積層材に交換して、現役復活してもらうことにしました

源昭忠(水野鍛錬所)出刃包丁

源昭忠(水野鍛錬所)出刃包丁家人が使っている出刃包丁です。保管状態が悪く、サビが浮いていたので、手直しをしました

柳刃包丁と薄刃包丁も同様の修理・カスタムをしています

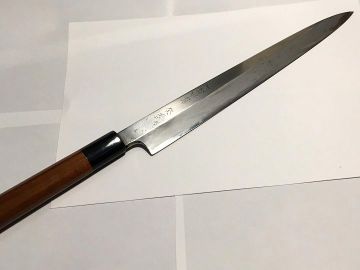

源昭忠(水野鍛錬所)柳刃包丁

源昭忠(水野鍛錬所)柳刃包丁家人が使っている柳刃包丁(刺身包丁)です。出刃と同様に保管状態が悪く、錆が出ていたので、手直しをしました

出刃包丁と薄刃包丁も同様の修理・カスタムをしています

シャープナー・研ぎ器 ランキング(amazon / 楽天)

● 研ぎ器 ランキング (amazon)

● シャープナー ランキング (楽天)

プロクソンのミニルーター

プロクソンのミニルーター

長年愛用している電動工具。鏡面仕上げで労力を減らしたいときに助かってます。

● プロクソン ミニルーター (amazonで検索)

● プロクソン ミニルーター (楽天で検索)

● 解説:プロクソン ミニルーター(PROXXON)

オルファ クラフトナイフ

オルファ クラフトナイフ

月寅次郎イチオシの汎用小型ナイフ(これも長年愛用中)

段ボール開封や、レターオープナーとしても使いやすいよ。

● オルファ クラフトナイフ (amazon 商品ページ)

● オルファ クラフトナイフ (楽天で検索)

● 解説:オルファ クラフトナイフ - タフに使える現代版の切出小刀

月寅次郎が使っている包丁、ナイフ、キッチン用品(評価とレビュー)

牛刀

日本橋木屋 スウェーデン鋼 牛刀(ミソノ製)

日本橋木屋 スウェーデン鋼 牛刀(ミソノ製)ハンドル材が縞黒檀であることから、30年以上前に生産された包丁であることが判ります

ブレードに「MISONO 特製鍛造」の刻印があり、「ミソノ」製の包丁です

(「日本橋木屋」がミソノに製造委託して販売している包丁で、ミソノのスウェーデン鋼牛刀と同じ商品です)

現在この包丁は、フルカスタムして使用しています

梅治作 牛刀

梅治作 牛刀日本橋木屋が販売している「梅治作」の牛刀です

状態が悪くボロボロなので、柄を外して修理・レストア中です

とりあえず、使えるようにはなりました

ヴィクトリノックス 118 牛刀

ヴィクトリノックス 118 牛刀旧ロゴの年代物、ヴィクトリノックスの牛刀を入手しました。

柄はローズウッドの天然木、コストと手間のかかったハンドル形状をしています。

「これと同じ形状を、手作業で削り出せ」と言われたら、お手上げになるメーカーも多いと思います。

この包丁も状態が悪く、柄を外してレストア中です

三徳包丁・小三徳

貝印 関孫六10000CL 三徳包丁

貝印 関孫六10000CL 三徳包丁コバルトスペシャルを切刃に使用した三徳包丁です。ありがちなV金10号を使用せず、コバルトスペシャルを使ってくるあたりに貝印の本気度を感じさせます

各部の仕上げも非常に丁寧で、見た目もスタイリッシュ。口金とグリップの形状は、かなり玄人好みに仕立てられています

この包丁も、若干のモディファイを施して使用しています

関孫六 鋼牛上作(自作木製ハンドル)

関孫六 鋼牛上作(自作木製ハンドル)1990年に購入した関孫六です

長期保管していたため少々傷んでいましたが、レストアを施し、自作木製ハンドルを装着して使用しています

硬度はほどほどで、充分に靭性のあるブレードです。その分刃持ちは甘めですが、ハガネ刃なので良い刃が付きます

レストア前の包丁の状態は、こちらで見ることができます

貝印 関孫六4000CL

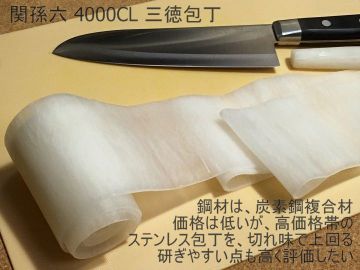

貝印 関孫六4000CL関孫六4000CLは、三徳包丁とペティナイフの2本を使っています

三徳包丁は研ぎおろして、刃の「抜け」を良くし、ペティナイフは鏡面にカスタムして使っています

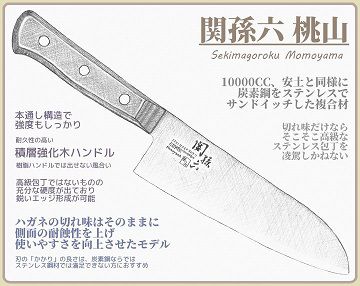

廃盤になりましたが実にいい包丁で、安い価格で高い切れ味を実現しています(後継機種は「関孫六 桃山」)

なぜこの包丁が優れているのかについては、家庭用のおすすめ包丁のページで解説してます

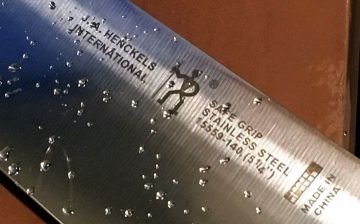

Henckels セーフグリップ 小三徳包丁

Henckels セーフグリップ 小三徳包丁使い良いグリップで超軽量、高額な包丁の価値を再考させられる一品

エラストマーグリップのおかげで、ビス止めや柄の研磨工程が省け、戦略的な低価格を実現できています。高級な感じはしませんが、コストパフォーマンスは高いです。

堺清貞 小三徳包丁

堺清貞 小三徳包丁安物で造りも雑な包丁でしたが、ダメな部分に手を入れて、まともに使えるようにしました。

今では「家の包丁」として活躍してくれています。

堺景虎 小三徳包丁

堺景虎 小三徳包丁堺清貞と並んで、「これもダメだなぁ~」と感じた包丁です。

ツッコミどころが多すぎて、どこが「600年の伝統」なのだと感じました。

このまま使うのには忍びないのでレストア中。

堺業平 小三徳包丁

堺業平 小三徳包丁角張った口金は好みではありませんが、刃体の鋼材は良質です。

こちらも手を入れてカスタム中です。

ペティナイフ

ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフ

ビクトリノックス スイスクラシック ペティナイフアゴ無し、細身、薄手のペティナイフです

個人的に気に入っており、日常的に多用しています

日本製のペティナイフは、アゴ有りのものばかりですが、実際使ってみるとさまざまなメリットがあることが分かります

ガチガチに硬い刃ではなく、薄手でしなやかなブレードですが、そういう点も素晴らしいです

関孫六 4000CL ペティナイフ(カスタム)

関孫六 4000CL ペティナイフ(カスタム)4000CLは三徳包丁も持っているのですが、ペティナイフも使っています。

関孫六 4000CLのレビューはこちら。

武峰作 ペティナイフ

武峰作 ペティナイフ武峰作ペティナイフです

入手時の刃付けが、「なんだこりゃ?」でしたが、自分で修正可能だったので、直して使っています

製造元の不手際ではなく、販売側の手落ちのようです

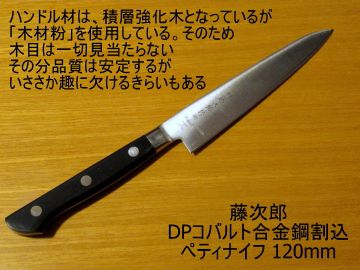

藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフ

藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフV金10号でお手頃価格、オーソドックスな作りで優等生的なのです

細かいことをいうと、いろいろあったりもしますが、全体的には堅実な造りです

「オピネル」は、フランスの伝統的な折りたたみナイフです。

「オピネル」は、フランスの伝統的な折りたたみナイフです。

肥後守よりこちらが好き、なぜなら木質感が素敵だから。

● オピネル (amazonで検索)

● オピネル (楽天で検索)

● 解説:オピネルについて

和包丁(和の刃物)

源昭忠本鍛錬 水野鍛錬所 鎌形薄刃包丁

源昭忠本鍛錬 水野鍛錬所 鎌形薄刃包丁使い続けて何十年

手打ち鍛造の和包丁なので、そこそこのお値段がいたしました(このページの中では、(高砂屋の7寸薄刃を除くと)最も高価な刃物です)

研ぐ度に、やはりハガネの和包丁はいいものだと思わせてくれます

使用頻度は少ないですが、柳刃包丁と出刃包丁も同様に使用しています(主に家人が使用してます)

高砂屋 薄刃包丁

高砂屋 薄刃包丁柄無し、錆付きの状態で入手し、レストア・柄付けして仕上げました

ビッシビシに良い刃が付きます。とても気に入っています

左利き用です

有次 アジ切包丁

有次 アジ切包丁「京都 有次」の鯵切り包丁です 築地有次ではなく、京都の方です

人参の皮むきに、いつも使っています

源泉正(鎌形薄刃包丁・5寸)

源泉正(鎌形薄刃包丁・5寸)使い込んで刃が小さくなった、5寸の鎌形薄刃包丁です

柄を磨き込むと虎斑状の模様が浮かび上がり、とても美しく仕上がりそうです

元々は鎌形薄刃包丁ですが、かなりちびているので、和ペティもしくは、サバキ包丁のような形状に仕上げようと考えています(手直し中)

堺一次(関東型薄刃包丁・5寸)

堺一次(関東型薄刃包丁・5寸)数十年以上前に製造されたと思われる、小ぶりの関東型薄刃包丁です。

柄は桜材のようで、朴とは異なり、それなりに密度感があります

経年による反りもありましたが研ぎ抜いて修正、暫定補修を終え、とりあえず使えるところまで持ってきましたが、もう少し手を加えたいところです。(手直し中)

堺刀司 薄刃包丁(岩国作)

堺刀司 薄刃包丁(岩国作)顎の内側の「えぐり」具合が、気に入っているポイントです

中古で入手した包丁ですが、切刃の面に瑕疵があったため、徐々に修正しながら使っています。

岩国作、正重作、それぞれの鋼材について加筆しました。

比不倉鉋の刃「利道」

比不倉鉋の刃「利道」比不倉鉋の刃を入手しました。「登録」の文字が逆方向から書かれているので、かなりの年代物であることが判ります。

刃をつけ直して、切り出しナイフの代用として使っています。

中砥石で研ぐ(顕微鏡解析2)のページでは、試し研ぎ用に使っています

キッチン用品

キャプテンスタッグのラーメンクッカー

キャプテンスタッグのラーメンクッカー角型で水が注ぎやすく、薄手で軽量、IHコンロの加熱立ち上がりも速いです。

ヤカン代わりにとして珈琲を淹れるのに毎日使ってますが、ラーメンもパスタ茹でも、これでやってます。

収納時にかさばらないので、一人暮らしならマストバイの片手鍋。

非常に気に入ったので、鍋つまみを黒檀で自作したり、鍋つまみのネジをステンレス製に交換して、愛用しています。

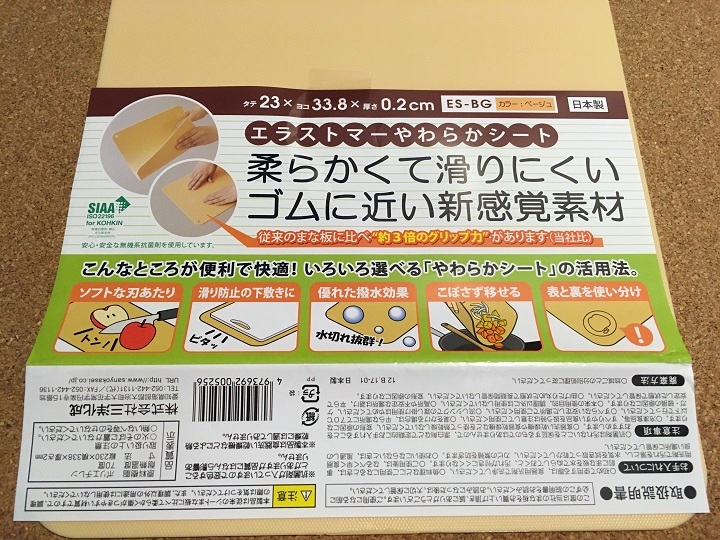

刃当たりの良いまな板

刃当たりの良いまな板よくある樹脂製のまな板ですが、刃当たりの柔らかいものが好みです。

耐熱温度を高めた食洗機対応のまな板は、硬度も高いので、ちょっと刃あたりが硬いんですよね。

おすすめの計量スプーン(鍋に掛けられる・沈没しない)

おすすめの計量スプーン(鍋に掛けられる・沈没しない) 筆者お気に入りの計量スプーンのレビューです。

鍋の縁にかけられて、沈没しないのが良いところ!

(現在販売停止となっていますが、他社の色違い品が見つかりました)

ナイフ

オピネル

オピネル言わずと知れた「オピネル」ですサイズはNo.10、炭素鋼のカーボンブレードです

90年初頭に購入したため、おおよそ30年ほど使っています

いろいろとカスタムして遊んでいます

(動画あり)

オピネル フィレナイフ

オピネル フィレナイフフィレナイフのオピネル、ブビンガハンドルのNo.15です

友人からの頂きもので、かなり使い込んだ状態でしたが、入念にカスタムして仕上げました(ハンドルの漆塗りと、ブレードの鏡面仕上げ)

非常に美しいナイフに仕上がりました 自画自賛

kershaw Ace 1710(登山用軽量ナイフとして使用)

kershaw Ace 1710(登山用軽量ナイフとして使用)重量25gの軽量ナイフ。登山やウルトラライトトレッキングには必ず携行する愛用品

オートルート全行程踏破(モンブランからマッターホルンまでの180kmトレッキングルート、17泊18日)に携行した、想い出深いミニナイフです

残念ながら廃番となっています

キャンプ・調理で大活躍「ガーバー・フィレナイフ」

キャンプ・調理で大活躍「ガーバー・フィレナイフ」水に濡れても滑りにくいゴム引きのグリップ、ベルトループとシャープナーが実装されたシース、非常に実用的です

もともと釣り用として買ったのですが、キャンプなどでもよく使用しています

オルファ クラフトナイフ

オルファ クラフトナイフシンプルでタフ、ナイフだけれども替刃に交換可能。研いで自分好みの刃付けもできる

NTカッター製炭素鋼ブレードに換装し、左利き用の片刃に研ぎ直して使っています

主に、イラストを描く時の鉛筆削りや、ペーパーナイフの代用として使っています

● 目次に戻る (ページトップへ)

包丁研ぎ、砥石、研磨関連(鏡面仕上げ)

字幕で補足解説を入れています。日本語字幕をONにしてご覧ください

でないと、単に手を前後に動かしているだけの動画にしか見えません

0分00秒:研ぎ台の全体像(表面と裏面)

0分20秒:砥石の浸水

1分20秒:研ぎ台に砥石を設置

2分20秒:包丁研ぎ開始

4分10秒:カエリが出たので、反対面

6分30秒:最終仕上げ(小刃付・マイクロベベル)

研ぎ音がよく聴こえる音量で、大きめの画面で視聴すると、「何をどう研ごうとしてるか?」が判ると思います

月寅次郎チャンネル (YouTube 動画一覧)は、こちらです(「いいね」をもらえると嬉しいです!)

わたしが使っている砥石

わたしが使っている砥石わたしが使っている砥石の一覧、及び、各砥石のレビューです

名倉や修整砥石、シャープナー、電動回転砥石まで含めると、現在17種類です

セラミック砥石の嘘

セラミック砥石の嘘「セラミック砥石」と標榜される砥石を使い始めて数年後、様々な不具合を感じるようになりました。

使い始めはとても良かったんですけどね。

シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる

シャープナーで包丁を研ぐコツ - 安易に使うと〇〇になる(中略)…というのは、わたしが働いていた和食系外食店の厨房で、実際にあった話です

その店舗では、アルバイトの方が多数勤務されていましたが、全員に包丁砥ぎを習得させるのは現実的に無理でしたので、これと同じタイプのシャープナーを、何個も導入していました

年季の入ったアルバイトの方は、包丁を前後に動かして研ぐと、包丁が○○になるということを… 続きを読む

ホームスカッターSTD-180E

ホームスカッターSTD-180Eわたしの包丁研ぎは、単なる刃付けに終わらず、『手直し』となることも多々あります。(包丁の側面を研ぎおろして厚みを抜いたり、孔食の出た表面を削り落としたりするなど)

作業時間の短縮と肘の負担軽減(腱鞘炎の防止)のため、電動の刃物研ぎ機を導入しました。

別売の荒砥石も同時購入しましたので、研ぎおろしや刃欠けの修整作業が非常に楽になりました。

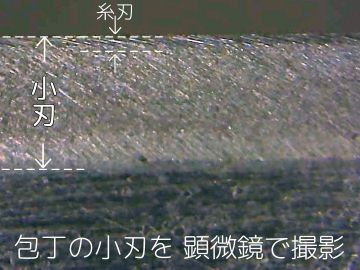

包丁の刃を顕微鏡で撮影

包丁の刃を顕微鏡で撮影今回掲載したのは、キングデラックス800番で刃付けした「小刃」です

6000番砥石で仕上げた刃の画像も追加しました

包丁を研ぐたびに、徐々に画像を増やしていきたいと思います

砥石 ランキング(amazon / 楽天)

● 砥石 ランキング (amazon)

● 砥石・シャープナー ランキング (楽天)

和包丁(薄刃包丁)を研ぐ(刃付け)

和包丁(薄刃包丁)を研ぐ(刃付け)薄刃包丁の研ぎ方についての解説です

先に刃筋のカエリを出してから、切刃の面調整をするというやり方を取っています

片刃の包丁は「面で研ぐ」のが定石ですが、どうせ最後に「小刃返し」のであれば、先に刃筋を決めてしまうのも一つのやり方です

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?

包丁の切れ味 - 安い包丁は切れ味が悪いのか?切れ味が良いのはどの包丁?とは、よく言われるところですが、市販されている大手メーカの包丁であれば、技量の確かな人が砥石で研げば、どの包丁でもトマトをスパスパ切る程度の切れ味は、簡単に出すことが… 続きを読む

ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分

ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分ブルーマジックについては「コンパウンドが入っていない」などのガセ情報が多いので、真偽についてきちんと解説してみました。使用されている研磨剤、粒度(番手)、成分についても詳細解説しています

ブルーマジックを使用して鏡面に仕上げた例や、マニアックな使い方など

ピカールの粒度と材質

ピカールの粒度と材質研磨材の方が硬くなければ、そもそも削ることすらできません

ちなみに、ピカール液やピカールケアーに使用されているアルミナ(AL2O3)は、酸化アルミニウムのことであり、モース硬度9と、硬度の高い材質です

研磨材の粒子の硬度と、削られる方の素材の硬さを、(だいたいでよいので)把握しておくということが重要です(もしくは、その素材専用の研磨材を使用する)

サンドペーパーはどれも同じではありません

サンドペーパーはどれも同じではありませんモノタロウの安いサンドペーパーをまとめ買いして後悔した経験を元に、このページを作りました

切れが良くて砂落ちが少なく、紙質の良いサンドパーパー(耐水ペーパー)は、作業効率を上げるだけでなく、仕上がりに差がでます!(実感)

サンドペーパーの見分け方と、おすすめのメーカー(ブランド)についての解説です

ミニルーター - PROXXON(プロクソン)

ミニルーター - PROXXON(プロクソン)月寅次郎の包丁カスタムで、磨きの工程でよく使われているのがこのミニルーターです。

どうやって使うのか、どんなアタッチメントを使っているのか、まとめてみました。

ピカールとブルーマジックの比較

ピカールとブルーマジックの比較個人のブロクなどで…、「ピカールをブルーマジックを磨き比べてみました~」、「さて、どちらの方がピカピカになるでしょうか~」などとやっているのを目にすることがありますが、ああいうのは、いかがなものかと思います

比較する場合は、研磨材の材質と粒度を比べなければ意味がありません(というわけで、比較してみました)

ヘッドライト黄ばみ取り剤の弱点と限界 - ピカール・ブルーマジックとの比較

ヘッドライト黄ばみ取り剤の弱点と限界 - ピカール・ブルーマジックとの比較「ピカールやブルーマジックは、ヘッドライトの黄ばみ取りに使っても大丈夫でしょうか?」

「ヘットライト専用クリーナーと、一般的な液体コンパウンドはどこが違うのでしょうか?」

そういう疑問をお持ちの方は多いと思います

包丁やナイフの話題とはちょっとずれますが、研磨の話ということで、成分や粒度(番手)の違いを比較してみました

研ぎ傷の粗さを顕微鏡で見ることで、指感覚に頼っていた部分を視覚的に検証可能となります。

研ぎ傷の粗さを顕微鏡で見ることで、指感覚に頼っていた部分を視覚的に検証可能となります。

(スマホやPCに接続できるタイプがおすすめ)

● 顕微鏡 スマホ (amazonで検索)

● 顕微鏡 スマホ (楽天で検索)

● 解説:包丁の刃を顕微鏡で見る

● 目次に戻る (ページトップへ)

● 月寅次郎のサイト (サイトのトップページ)

● お問い合わせ

● プライバシーポリシー